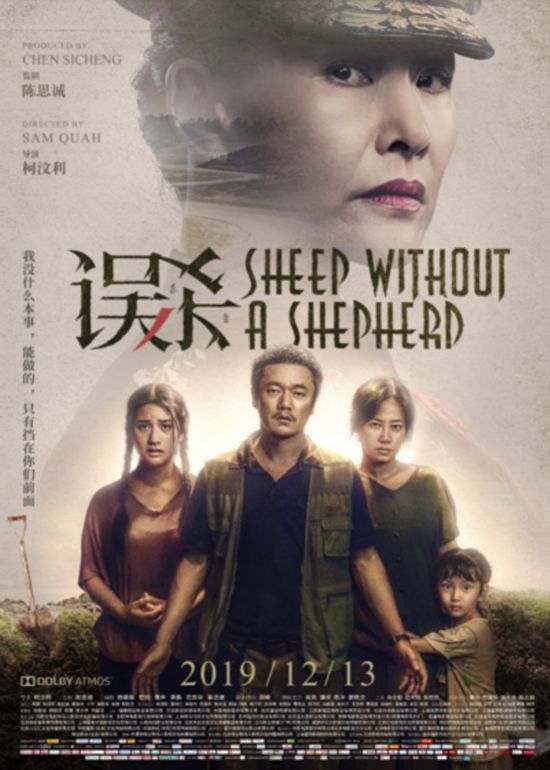

電影《誤殺》:愛能"殺人"

“有的孩子是孩子,有的孩子,就是個禽獸!”這是一位因女兒被強暴而身心交瘁的母親發出的怒吼,和同為母親的警察局長四目相對,這個柔弱的家庭婦女沒有畏懼,眼睛卻在噴火。一方侮辱了自己的女兒,一方誤殺了自己的兒子﹔一方要拼死掩蓋事實,一方要忍痛查出真相,就像兩頭為了孩子而本能對決的母獅,兩個女人濃濃的火藥味甚至沖出了大銀幕。

電影《誤殺》的故事開始於一個男孩和一個女孩共同參加的夏令營,在那裡,男主人公李維杰和妻子阿玉的大女兒被當地警察局長的兒子下藥強暴,隨后的視頻威脅中女孩失手“反殺”了男孩。為了保護妻女,影迷父親唯有用謊言做局“為家而戰”,借助“時空剪輯”的蒙太奇手法,與警方斗志斗勇。在這場見招拆招、反轉不斷的悲劇中,兩個家庭都是受害者,每個人的行為都下意識地來自親情,一切都是為了愛。

除了“年度驚喜的犯罪商業大片”、“極致酣暢的反殺爽片”等超高評價之外,“超乎社會現實的教育深意”也是《誤殺》被公認的一大看點。

古語曰:人之初,性本善,可孩子都是天生善良的嗎?近來頻頻發生的校園暴力事件的根本原因是什麼?如何最大程度地預防青少年犯罪?這部影片所傳遞的意義之一,正是借此啟示觀眾進行反思,如何更多地保護孩子,約束自己。

電影裡的警察局長兒子,是個目無王法的官二代,仗著老媽在警界身居高位,自以為在外面惹下的禍總會有人擺平,所以日漸跋扈囂張,成為16歲就開著豪車到處惹禍的惡少。事實上,即使打架差點戳瞎人家眼睛的惡性事件發生,都沒能引起局長老媽的足夠重視,她一面派手下拿錢去找受害人私了,一面母愛泛濫地為兒子受傷的手擦藥。毫無原則的溺愛,一再突破這位警察局長作為母親的教育底線。相比之下,他忙於競選議員的父親,教育理念就可以概括為簡單粗暴了。面對惹了禍的兒子,進門不問青紅皂白上來就是一個大耳光,而他懲治兒子逃課的方法似乎也隻有一個:封他信用卡。

當下教育的兩大典型弊端被集中展現在警察局長家裡,而其釀造的惡果則在警察兒子身上逐步顯現。夏令營犯下大錯之后,當他繼續對受害女孩步步緊逼的時候,他嚴重誤判了此事的后果,在他有限的認知裡,媽媽可以用錢幫他搞定一切。但遺憾的是,在溺愛中長大的他,正因為失去了父母在他第一次欺負別人時給予嚴厲教育的機會,從而最終釀成了不可挽回的悲劇。可以說,他是被愛誤殺的,溺愛是種軟暴力。

在成長過程中,孩子會通過各種行為來試探他與世界相處的底線和原則,這時候的他,是無意識的,需要家庭正確的引導,所以對孩子的教育從來不是一件簡單的事,原生家庭不好好教育他,將來社會一定會補上這一課。

影片中,李維杰一家的教育也並非順風順水,尤其父親和大女兒之間的矛盾,從影片開始一家人在飯桌上的交談就可以發現了。難得獲得夏令營機會的大女兒滿心歡喜地讓父親簽字,可父親的注意力卻被高昂的費用所吸引,一場爭執在所難免,偏偏還不懂事的小女兒這時候又提起了買鋼琴,當然是毫無懸念地被“摳門”老爸擋了回去。

李維杰不過是一家網絡維修小店的老板,胸無大志,甚至有些卑微懦弱,日常愛好不過看看電影,他的世界很小,家人便是全部。當親情、罪惡、道德、責任與擔當統統交織在這個膽小怕事的中年男人身上,那一瞬間他迸發出的是對家人最原始的愛。面對哭著為自己失手殺人而悔恨不已的大女兒,一句“有爸在,沒有人會坐牢的”盡顯平庸老爸的男人血性。

“平平,不知道從什麼時候開始,你習慣一回家就關上房門,不願意跟我多待一會兒,多說一句話。我很迷茫,也很苦惱,作為一個父親,我竟然不知道該怎麼和女兒溝通,我多麼想你像小時候信任我,依賴我……”作為一個“小學沒畢業的爸”,李維杰對女兒的愛隱忍、嚴苛,甚至是錯位的,每天忙於生計讓他無暇關注孩子成長中的細微變化,兩代人的溝通也就成了一件困難的事。影片結尾,一番瞞天過海之后,良心發現的李維杰還是自首了。警車上的他如釋重負,甚至為父女倆通過這樣一件事重新找回過去的信任和依靠而有些小欣慰。

影片中最讓人心碎的還是小女兒。半夜醒來看見媽媽和姐姐院子裡埋尸,被爸爸手把手教授應對盤問的家庭模擬審訊,在警察局親眼目睹父母被嚴刑拷打,被警察局長呵斥咆哮逼問真相……驚恐的眼神,無助的淚水,一個五六歲的孩子,經歷了這個年齡本不該經歷的這一切,終於學會了與謊言為伴。片尾那張被修改了分數的試卷,也許正是推動李維杰最終選擇自首的決定力量之一,他發現本能的父愛雖然暫時保全了家人的安全,卻無形中卻奪走了小女兒天真無邪的童年,正在把她變成自己不願看到的樣子。通過自己面對過錯的方式,他想告訴孩子什麼是責任和承擔,但願一切都還不算太晚。

在全世界范圍內,青少年犯罪問題都是關注度極高的輿論話題,法國的《四百擊》、美國的《大象》和《水果硬糖》、英國的《伊甸湖》、德國的《白絲帶》、韓國的《犯罪少年》、日本的《壞孩子的天空》、中國台灣的《牯嶺街少年殺人事件》等,上世紀50年代起,青少年犯罪題材電影陸續進入觀眾視野,近年來,《過春天》、《日照重慶》、《全民目擊》等國產同類題材也相繼被搬上大銀幕,展示出電影人觀照現實生活、關注孩子成長的社會責任感。

作為近幾年難得一見的類型片,這一次,電影《誤殺》又一次發起了對青少年問題的挖掘和探討,以及對原生家庭教育方式的審視和反思。父母對孩子的愛都是純粹的,無論是影迷爸爸,還是警察媽媽,這不會因階層和環境而改變,卻會因愛的程度和方式帶來不同的后果。

每一個“熊孩子”的背后,都有一對不稱職的父母。都說原生家庭是孩子的第一所學校,父母是孩子的第一任老師,沒有給孩子的品行及時打下堅實的基礎已屬重度失職,放任他們在墮落的路上漸行漸遠更是大錯特錯。如果說經歷了這一磨難,《誤殺》中李維杰對女兒的教育還有著多種可能性,那麼警察局長的喪子之痛卻無論如何無法平復了,當她情緒崩潰地沖小女孩咆哮時,猙獰的表情掩蓋不住眼中的淚光,那是一個母親的心碎。(吳曉東)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間