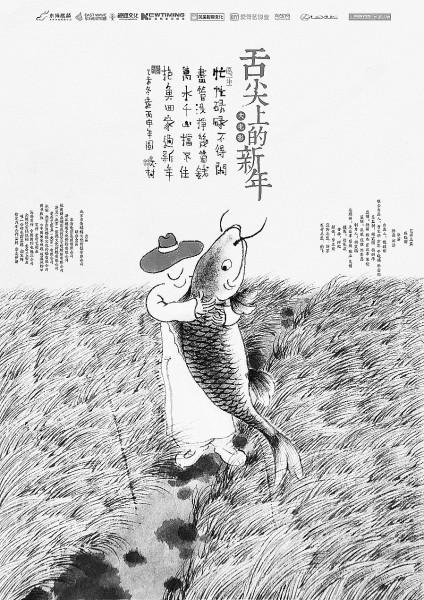

"史上最好吃"電影《舌尖上的新年》 鄉愁是因為饞

再過不到一個月,所有中國人都要奔赴一個名叫除夕的夜晚。有人說“所有鄉愁都是因為饞”,從臘月開始到元宵,除了經典的餃子和湯圓,浙江溫嶺的烏狼鯗、安徽黟縣的臘八豆腐、潮汕的腌咸、台南的紅蟳米糕、甘肅環縣的羊肉臘八粥……這些,你都吃過嗎?

曾創造了中國紀錄片收視率之最的《舌尖上的中國》原班人馬,輾轉中國東南西北35個地方,跋山涉水5萬多公裡,尋訪了60多種新年美食,拍攝了1萬多分鐘素材,打造了一部堪稱“史上最好吃”的紀錄電影《舌尖上的新年》,於近日在全國院線公映,豆瓣評分高達8.3分,同名書籍也於近期出版。

電影總監制陳曉卿說:“春節是中國人心裡的一個結。而食物是他們表達的通道。”

放大1000倍的超高清中國美食地圖

將“舌尖”延伸出一部大電影,是陳曉卿很早就有的想法。而為何將“新年”作為電影主題,陳曉卿說:“電影要在90分鐘內講完,需要在中國美食中找一個切面來拎起這部電影。春節肯定是被最先想起的。春節的食物最豐富,在文化上也非常重要。”

《舌尖上的新年》的三名導演陳磊、鄧潔、李勇,都是《舌尖上的中國2》的分集導演。見慣了餃子和湯圓,陳曉卿和他的團隊們,決定來點兒新鮮的。

從2014年10月開始,劇組先花了兩個月時間調研,包括材料收集、專家討論和實地調研。陳磊笑著對中國青年報記者說:“調研的時候是很快樂的,都能吃一遍。真正到了拍攝時,食物就和吃無關了。”

和拍故事片不同,紀錄電影必須在臘月到元宵的這段時間內,完成所有拍攝。因此,每一個故事、一個地點、每一種食物的制作過程,都要精心計算,在最短時間內完成轉場。觀眾在電影中看到的十幾個故事,來自東西南北,這讓20個人的團隊,在2015年的春運時節,扛著80個設備箱擠火車﹔有時候,還得“先坐汽車,再坐三輪車,最后是農民自己家裡的騾子車”。

陳磊透露,電影全程採用4K技術拍攝,這意味著呈現在大銀幕上,食物被放大了1000倍。劇組還專門找到了微生物學教授,研究觀察微生物的原理和方法,開創了顯微鏡攝影。一張前所未見的超高清中國美食地圖就這樣鋪陳開來:安徽霍山的鰱魚凍、廣東古勞的大糍、西北的豆面、布裡亞特蒙古族的烏日木……都在鏡頭下無比清晰誘惑。

著名美食家蔡瀾在看到大料八角在顯微鏡下的鏡頭后,給導演組發來一段《色戒》中的激情戲,稱那就是他的聯想。再配合“舌尖”系列的“御用”作曲阿鯤為電影量身定制的音樂,“御用”配音李立宏讓人流口水的解說,有網友稱:“從來看電影不吃東西的我,准備買好炸雞、可樂、爆米花、章魚丸子、雞蛋仔等各種小吃。”還有觀眾強烈建議“電影院賣火鍋”。

新年食物是中國人對來年的期冀

陳磊說,紀錄片的魅力在於意外之喜。團隊在廣西平樂尋訪“釀菜”時,意外地在鎮上小飯店吃到了一種名叫“鬆皮扣”的扣肉。制作的老人名不見經傳,被劇組找到時還在忙著打麻將。劇組和老人聊天得知,老人的兩個女兒都在南寧工作,他每年春節都要做二三十碗“鬆皮扣”:若女兒回家就讓她們帶走,不回來就給她們快遞過去。

陳磊介紹,團圓依然是電影最大的主題,不過,中國人還把更多的希望寄托在了新年食物中。

潮汕的生腌血蚶:年夜飯上吃下來的蚶殼不能馬上丟棄,要收集起來堆到房門后或床底下,貝殼在古代是貨幣,潮汕人相信這樣可以“旺財”﹔浙江龍游的發糕,用糯米和粳米制作的米粉發酵制成,預示著來年一年的好運,“發起咯!發起咯!”﹔福建廈門的紅龜粿:紅曲米染紅的糯米粉,包上花生仁和黑芝麻,用特質的龜印壓出壽龜的圖紋,象征著吉祥、長壽﹔蘇幫菜的頂級配置“七件子”:麻鴨、草雞、鴿子、鵪鶉、鴿蛋、火踵、蹄骨旁,一起在特大號砂鍋中慢火燜燉十多個小時,意味著“金銀滿缽”……

就像電影中所說的:“春節期間的美味,外形上幾乎都要顯示出對更大、更高、更飽滿的追求,這種追求無一不寄托著人們吉祥、美好、富足的願景。”人們還通過各種祭儀表達著對自然的敬畏、對神明的虔誠、對祖先的感恩。而食物,永遠是凡塵眾生與天地神靈溝通的最朴素、最直接的通道。

在甘肅環縣,由黃米、綠豆、紅豆、羊肉、蘿卜、土豆等熬制成的羊肉臘八粥,食用前要先獻給“各路神靈”——喂給門神:“我給你喂臘八,你給我擋怕怕。”喂給土地:“我給你喂臘八,你給我長庄稼。”喂給果樹:“你我給你喂臘八,你給我結疙瘩(果子)。”

拍一個城裡年輕人見不到的年

陳曉卿在《舌尖上的新年》同名書中《我的新年,別人的年夜飯》一文中寫道:“過去的春節是收獲之后到下次開春忙碌之前這段時間的重要慶祝活動,是農耕社會秩序的衍生和集中展現﹔現在的春節主題則是民工返鄉、春運高潮、高速公路免費。從農業社會轉向工業社會的社會發展階段來看,春節已經無用。我們今天紀念、展示中國的春節,是在向記憶裡的春節味道致敬。”

《舌尖上的新年》拍攝團隊十分年輕,最小90后,平均80后,三名總導演也不過30多歲。在拍攝之前,大家想到,如今年輕人其實挺怕過年的,“怕被問工作情況,怕被催婚,怕被催二孩”。而且一過年,整個北京中關村就沒了人,上海的街道上買不到早點,城市空蕩蕩的,城裡的年輕人無從體會年味。

導演鄧潔對中國青年報記者說:“我們不是要把大家正在經歷的給大家看,而是要把大家過不到的年給大家看。如果你已經經歷了‘空蕩蕩’,為什麼還要去電影院看‘空蕩蕩’呢?”

就如同也有人質疑,《舌尖上的新年》中為何沒有出現餃子這樣的新年招牌食物?鄧潔說:“觀眾進了電影院,得見到沒見過的東西。我們給自己定了規矩,全國各地的觀眾看這部電影,起碼有四分之三的食物是新奇的。比如,浙江的觀眾熟悉魚鯗,但很少有人知道還有烏狼鯗。”

為了拍攝電影,2015年春節,劇組的人都沒回家過年。在擁堵的高速公路上,劇組在微信群裡開了一個“精神會餐”,每個人說一樣能讓自己聯想到過年的食物。南京的攝影師說了十香菜,山西的焦點師說了棗油糕,遼寧的副導演說了白肉血腸,鄧潔想起了家鄉上海的蛋餃……

鄧潔說:“其實各人的心頭好像都沒有什麼稀奇,在今天隨時隨地想吃就能吃到。之所以一提就想到過年,也許都是因為與過年時某個溫馨、踏實的場景聯系在一起。我們都是那條巴甫洛夫的狗。”(蔣肖斌)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量