探秘《最強大腦》背后的神秘編導團隊

“阿寶的包子鋪”項目黃勝華辨識包子

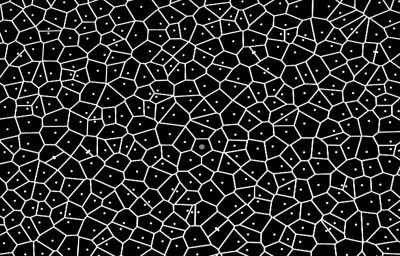

難度頗高的“泰森多邊形”

“熊貓去過哪”展現50隻熊貓

《最強大腦》的口號是“讓科學流行起來”,的確做到了。這個季播節目從全模式引進到自主研發反出口,播出三季來,呈現在觀眾眼前的是越來越眼花繚亂的挑戰項目和層出不窮的各種擁有特異功能的牛人,讓人望而興嘆。還有觀眾所未見的,便是幕后神秘的出題人,不僅包括科學家,還有一支由26人組成的電視編導團隊,如今也都把科學信手拈來了。編導之一蔣昕彤導演接受了北京晚報記者的專訪,講述了這支團隊是怎麼工作的。

相當於又上了一次大學

《最強大腦》那些匪夷所思的考題都是由科學家設計的嗎?不,至少有一半出自這群電視專業出身的導演之手。蔣昕彤告訴記者,這檔節目幕后工作由科學團隊和編導團隊共同完成,“科學團隊是我們第一季前在各高校尋找到的科學家,包括一些心理學、運動學、神經學相關專家,DR.魏是其中之一。”

第一季時,科學家們負責給出項目和選手能力的匹配分析,也就是給出難度系數范圍,然后,DR.魏在現場根據選手完成度確定最后的難度系數值。到了第二季、第三季,科學家們便和編導們一起設計項目,提供創意和想法,供編導們篩選后制作完成。

到第三季,編導團隊共有26個人,年紀最大的35歲,最年輕的隻有21歲,做《最強大腦》之前,他們一半是綜藝節目電視編導,專業包括燈光、舞美、音頻、音效。雖然有理科生但離科學很遙遠。在這檔節目中,編導們的工作是讓科學視覺化,也就意味著,他們得在觀眾之先把科學吞吐一遍。

蔣昕彤舉例說:“比如中英對抗賽上的泰森多邊形,科學團隊提出設想,編導要先搞明白什麼是泰森多邊形,完全消化了才能跟程序員溝通,按項目意圖寫程序,這個程序寫了兩個多月,找選手測試,根據能完成的程度再不斷更改。節目錄制前,編導還要負責把這些問題給主持人和科學助理講明白。”

聽起來,這個過程相當枯燥,蔣昕彤比喻仿佛又上了一次大學,“第一季時,每天在找各種科學家,我們都是單方面的接受,完全沒有對話的可能,現在,有時候科學家還沒有說出這個項目的理論知識和能力時,我們已經能說出來了,用的全是專業術語。當然,我們淺嘗輒止,沒時間慢慢看書研究。有時科學家口中的一個詞就有可能發散成一個項目。”

拉來那些有能力而不自知的人

《最強大腦》第一季購買的是德國節目模式,很多考題項目也是完全復制,比如魔方牆、摸骨識人、斑點狗。但很快,他們發現外國節目一年隻做幾期,模式很快就用完了,要想維持季播,剩下的項目模式就得自己想。《最強大腦》的項目大致分為潮流類、接地氣類、燒腦學科類還有新奇特類,編導們提出的設想多是從生活中發掘出來的接地氣類和新奇特類,比如蔣昕彤設計的一葉一菩提、阿寶的包子鋪、手影迷蹤和五十一度灰。

蔣昕彤告訴記者,每個項目從創意到完成,成功率隻有一半,道具設計成功了,還得找到能力匹配的選手。做了三年《最強大腦》,她落下一個職業病:看到什麼都想能不能變成項目,跟人聊天就問有什麼特長,試著發掘成選手。“我們單位門口有一個面條店的老板,我們經常整組人一起去吃面條,各個要求都不一樣,有的要多加榨菜、青菜,有的要香油、少鹽……發現這個老板完全不用拿筆去記,端上來誰是誰的絲毫不差。我們就去找他,想讓他上節目,他一再推辭,說除了他店裡的面條,換了別的根本記不住,最后這個沒成。”

現在,蔣昕彤不輕信未經試驗的不可能,她經手的很多例子足以証明,有些人有能力而不自知,有些幾乎沒有完成可能性的高難度項目,也有選手能做到。她舉例,泰森多邊形設計出來后險些流產,編導們曾找到很多大學數學系和建筑系的高才生,還有中科大的少年天才,開始很有自信,說沒有什麼能難住我們,但看到項目,沒有辦法完成。“本來放棄了,后來還是林建東一聽有個項目‘吊炸天’,特別有興趣地就接了,他研究出了方法,說服英國的羅伯特和他共同挑戰。”蔣昕彤說,還有一個印象深的項目是五十一度灰,編導們通過一個游戲APP找到的選手,“他開始覺得自己完全不可能做到,可試著試著,居然成功了。”第二季《最強大腦》有個可以憑借高空墜物落地聲准確說出拋擲高度的男孩,最初來到節目組時他只是具備聽鍵盤音准的能力,編導們設想讓他聽高度,他覺得不可能做到的,但編導還是抱著試試看的想法,從8米、10米……一直試到80多米,孩子真的做到了。

讓選手又愛又恨

《最強大腦》做完第二季曾一度計劃終止,原因有兩方面:一來,找選手和想新項目都十分困難﹔二來,成本奇高,收視率並不與之相匹配。蔣昕彤記得,第二季時的方向是做戶外大型項目,有的項目道具成本就可以制作一集節目了,可收視率並沒有隨著成本升上去。

第三季得以延續是找到了相對儉省的新思路,減少戶外大型項目,設計更多腦力和體力相結合的項目。此外,經過兩年,編導們的想象力被激發出來了,拼拼湊湊第三季又成型了。蔣昕彤說:“我做第一季的時候特別白痴,看到原版節目裡的項目都嘆為觀止,但中國人的學習能力非常強,現在模式公司推薦的項目我們都看不上了,自己能想到的項目比原來多多了,但是有標示性的項目還是很難想。第三季大腦,每個項目都不錯,看起來不累。”

能把腦洞大開的想法付諸實踐,也是個好玩的過程,純靠道具可以解決的項目需要一個月,復雜一點的,如泰森多邊形、三維立體數獨這類需要寫程序,或者程序和道具配合的,需要兩個月。雖然隻有40%成功率,但當這些東西呈現在舞台上,編導們會覺得幾個月的奔波也不算什麼了。即便說起那些流產的項目,蔣昕彤也興味盎然:“我們設想過一個貪吃蛇項目,讓選手盲玩貪吃蛇,結果程序寫出來了,沒有選手能完成。還有一個蝴蝶項目,漫天的蝴蝶飛舞讓選手記憶,可漂亮了,但彩排一次就得廢掉500隻蝴蝶,也沒成功。”

這些創意無限又很愛玩的編導讓選手們既愛又恨,因為每個項目的設計原則都是要讓選手突破極限,尤其是最后一場“腦王賽”的項目,要以突破世界最高水准為目標。舞台上,選手們一擊即中的高難度項目憑借的不僅是天賦,更多的是刻苦努力。蔣昕彤笑言,“阿寶的包子鋪”就屬於坑選手的,“那個項目,第一次和第二次試驗,選手正確率很低,既然有可行性,他為了成功足足在包子店待了一個禮拜,天天看老板包包子,訓練自己。其實也隻能是找邏輯關系,找方法。”

還有中日對抗賽的俄羅斯方塊項目,聽說節目組找來了世界排名第二的高手進行PK,選手半個月沒回家,天天練習。還有一些項目的確有傷害性,比如第一季的魔方牆,導致選手原本1.5的視力下降到了不足1.0,第三季再來挑戰雪花之謎時,戴上了眼鏡。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量