金雅琴病逝享年91歲 《我愛我家》的"余大媽"走了

金雅琴在情景喜劇《我愛我家》中飾演余大媽。王小京攝

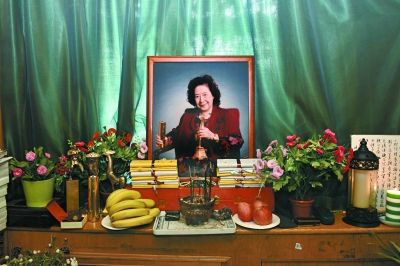

金雅琴的家屬在家中設置了簡單的靈堂,供學生、親友前來吊唁。本報記者 李繼輝攝

“今天凌晨三點,金雅琴奶奶永遠地離開了我們。‘余大媽’跟傅老、胡老、鄭老、梁左他們在天上相聚了。”昨天上午,“《我愛我家》全球影迷會”發布消息,曾在《我愛我家》中飾演余大媽的金雅琴因病逝世,享年91歲。消息一傳出,即在網絡上引發無數懷念之聲。

金雅琴與老伴牛星麗都是北京人藝的演員,她1952年正式進入北京人藝,1986年退休。從小生活在富裕家庭的金雅琴走上演藝道路,家人並不支持,完全源於她天性中對這一行的熱愛。1942年,父親到北京做生意,她就跟到北京,報考了一個業余劇團,17歲時開始了自己的演藝生涯。

從1942年到2010年參演最后一部作品——都市情感劇《一日夫妻百日恩》,金雅琴的演藝生涯持續了68年。與表演藝術家黃宗洛一樣,在北京人藝的舞台上,她演過的主角並不多。屈指可數的主角中,有一次還是在《智者千慮必有一失》中擔任女主角的B制,后來因為A角演員臨時生病,她才過了一把主角癮。她演過的那些配角往往給觀眾留下極深的印象,因此她在北京人藝還有個“三姑六婆專業戶”的稱號。原本想演虎妞的她,在《駱駝祥子》中飾演一個神婆,就是這個出場不多的角色,曾被大導演梅阡評價說,“這全中國跳大神的,誰跳得過金雅琴啊!”

“懷念您的開懷大笑,懷念您的大嗓門。願您一路走好!天堂裡沒有病痛,隻有歡笑。”聽到金雅琴去世的消息,《我愛我家》的“賈圓圓”關凌在微博中留下這段話。

金雅琴正是因為在情景喜劇《我愛我家》中飾演居委會主任余大媽而為更多觀眾所熟知。一位網友回憶說,金雅琴飾演的余大媽滿口不合時宜的假大空語匯和一身官僚氣息,每每出場,都令他想笑,“不僅是編劇創作得好,老太太的表演也給角色增色不少。”《我愛我家》的總攝像王小京說,金雅琴的表演非常自然、接地氣,“她活脫脫就是個街坊大媽,你有的時候都分不清,那就是她的生活狀態,還是在表演?”因為演得好,《我愛我家》有四五十集中都有她,成為僅次於幾位主演的重要演員。不光在《我愛我家》中如此,英達所有的家庭喜劇中都會出現金雅琴的身影。因此在影視劇領域,金雅琴被稱為“居委會主任專業戶”。

如果說,前面幾十年金雅琴用一個個頗具光彩的配角為自己經營了一條獨特的藝術道路,那麼2005年憑借電影《我們倆》中房東老太太一角贏得東京電影節“最佳女主角”獎杯的她,則用幾十年的積澱証明自己其實也能駕馭主角。

由馬儷文導演執導的《我們倆》,故事非常簡單,講述了八十多歲的房東老太太和房客——一個二十多歲女孩之間相處的故事。故事沒有什麼跌宕起伏,甚至過於平緩,可以說全憑演員的表演讓觀眾看到最后,並為之感動。拍這部戲時,八十高齡的金雅琴眼睛已看不清楚,耳朵也背,但被故事感動的她,還是花了一年多時間去塑造這個角色。習慣於在舞台上抑揚頓挫地念台詞的金雅琴說,“這部電影讓我的表演又上了一個台階。”

“好演員就應該死在舞台上。”英若誠說過的這句話,被金雅琴當作座右銘牢記心間。但在生命的最后幾年裡,她因為患有嚴重的膀胱癌,隨時可能病發而危及生命,女兒牛響玲不得不推掉那些戲份多的、外地的戲。2010年接下《一日夫妻百日恩》這部劇,還是因為拍攝地點就在她家附近的胡同裡。

2012年北京人藝60周年紀念大戲《甲子園》也曾邀請金雅琴出演,但一想到媽媽看不清楚,也聽不見,沒准會走到台下去,牛響玲還是拒絕了。后來得知這一消息后,並不知道自己患有癌症的金雅琴非常生氣,總跟別人嘮叨,“小玲最壞了,她不讓我演戲。”牛響玲無奈,“她從來不覺得自己不能演戲了。”為了滿足老人想演戲、想見觀眾的渴望,牛響玲就安排她參加一些電視台的訪談節目,這樣她才開心一點兒。

愛演戲的“余大媽”帶著不能演戲的遺憾離開了人生的舞台。但以往那些大大小小的角色,已足以將她的身影銘刻在北京人藝和中國影視劇的歷史長廊中。

記者后記

與他們告別,告別的是一個時代

“要不是看到她去世的消息和演出劇照,我一直都不知道她的名字!”一位網友在金雅琴去世的消息下面評論說,他一直不知道這個給他帶來不少歡樂的老人叫什麼名字。

類似的評論在前兩天韓善續去世消息傳出時也曾經出現。就是有這麼一些演員,他們用自己的表演在觀眾心目中留下了一個個生動鮮活的形象,卻並不在意自己的名字是否能夠廣為傳播。相比之下,現在流行的許多“小鮮肉”我們知道他們的名字,卻往往不知道他們做過什麼。

金雅琴、韓善續並不是文藝界的孤例,今年上半年文藝界告別了許多大師名家,他們中間有演員、作家、作曲家、歌唱家。一番梳理下來你會發現,他們都有一個共同點:那就是對自己事業的執著與熱愛,而不在乎自己會得到什麼樣的回報。

梅葆玖一生致力於京劇梅派藝術的傳承,而不在乎自己有沒有代表作,哪怕被別人稱作“玖葆”也能一笑置之﹔李世濟對京劇程派藝術大膽改革,並不在乎自己會受到多少責難﹔陳忠實殫精竭慮寫出一部驚世駭俗的《白鹿原》,但並不憑著自己的作品沽名釣譽﹔楊絳先生一直追求的就是如何把錢鍾書先生精彩的東西留給世人,自己卻像穿著隱身衣一樣隱藏起來,即使去世也不想被別人知道﹔八十多歲的閻肅在生病前幾個月還在工作,即使他的作品已經足夠多……

也許他們永遠不如“小鮮肉”那麼搶眼,但在人們的心目中卻擁有無限的“保鮮期”。在這個充斥著快消品和“小鮮肉”的時代,我們和這樣的老人告別,告別的其實是一個時代,一個甘於寂寞的時代,一個隻用作品說話的時代。(記者 牛春梅)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量