浙江衛視女主播奔波十年 賣房貸款為盲藝人拍電影

亞妮(左二)和沒眼人在一起

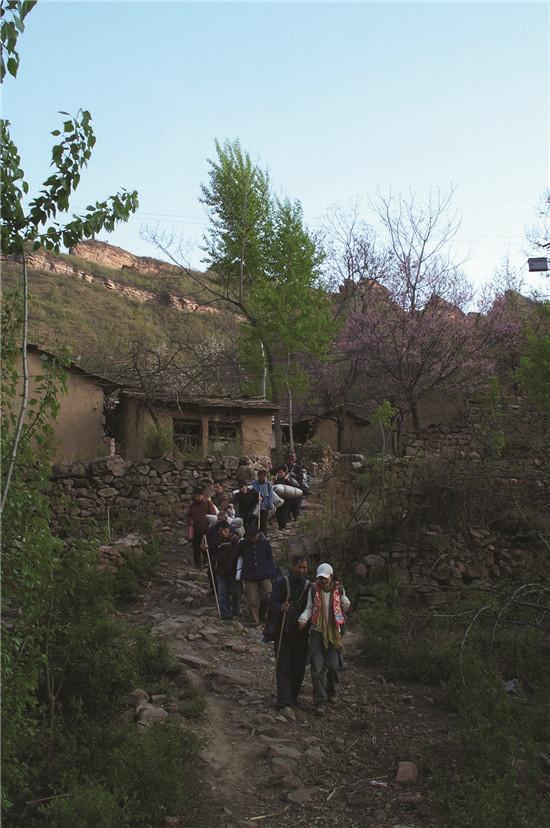

亞妮和沒眼人行走在山路上

有時候,亞妮覺得自己跳進了一個看不見底的深“坑”。山西省左權縣崎嶇的山路在“坑”裡蔓延,路的盡頭,是十一個沒眼人。

有人說,沒眼人是太行山裡人對盲藝人的俗稱,也有人說這是抗日戰爭時期,山區一支盲人情報部隊的番號。他們流浪賣唱,卻和部隊行軍一樣,走到哪兒都要背著夜壺、水壺、衣服,甚至規定夜壺一律挂在鋪蓋右側,還擦得锃明瓦亮。但后來,這些故事慢慢就沒有人提起了。直到亞妮帶著為他們拍攝電影的計劃,希望打撈起這段歷史。

選擇拍電影的時候,浙江衛視正在謀劃轉型。本來,這位得過“金話筒”獎金獎、曾經被評為全國“十佳”的浙江衛視主持人,可以打造一款名為《中國大使》的高端品牌節目,或者主持娛樂節目,無論哪條路,都是體制內的“坦途”。

但是為了拍電影,她已經差不多十年沒有出現在電視熒幕上,取而代之的是為了籌款四處請潛在的投資者吃飯。她甩賣了市價500萬元的三亞房產,甚至成了貸款專業戶,將各大銀行的貸款利率倒背如流。

如今,浙江衛視的《中國好聲音》和《奔跑吧兄弟》紅遍中國,人們卻漸漸忘記了亞妮主持人的身份。而由於缺錢的緣故,她還沒有完全爬出這個“坑”。

電影鏡頭裡沒有一個明星,十一個沒眼人就是主角。沒眼人看不見路,走路全靠盲棍輕輕試探,拍過河戲時他們總是在水中原地打轉,亞妮隻能跳到齊腰深的水裡,用喊聲為他們指引方向。這些沒有經過任何訓練的“演員”甚至分不清戲裡戲外,本來是為了拍戲而打架,到最后一個叫“光明”的盲藝人硬是把另一位藝人“喇叭”的耳膜打穿。

這個又是農村、又是盲人的冷門電影並不被人看好。亞妮像祥林嫂一樣,向老板們反復講述沒眼人的故事。故事講完,投資的事兒卻沒了下文。

好多人不相信,堂堂的浙江衛視女主播會沒有錢。但實際上攝制組一天的花費5.6萬元,沒錢就得解散。亞妮經常在不同的銀行間拆東牆補西牆般地貸款。嬌生慣養的助理姑娘,會因為一頓飯是500元還是200元,和老鄉吵得不可開交。

“等我把電影拍完”成了亞妮的口頭禪,她抱怨拍電影這個坑“陷進去就出不來”,有時也會說“如果現在讓我重新進入(拍電影),我絕對不會同意的。”但當回憶起和沒眼人的生活,這些抱怨加在一起也沒法拉低她上翹的嘴角。

第一次遇見沒眼人,他們正坐在村裡的古戲台上昂首歌唱。“那歌柔情綿長且肆無忌憚,清清爽爽又天高地闊,沒有半點雜質。”亞妮回憶道。那一刻她一下子想到了指揮家小澤征爾對瞎子阿炳《二泉映月》的評價,“這個音樂我是應該跪著聽的。”

后來,她才從朋友那裡得知,這些能同時操辦五六樣樂器的沒眼人,無意中保存了中國西部民歌——遼州小調最原生的狀態和最完整的曲牌曲目。本來是正在拍攝另一個節目的亞妮告訴當地的文化局,不管這群沒眼人有多難找,15天后,她一定要採訪到。

早在上世紀90年代,亞妮還主持《文化時空》的時候,就習慣了滿世界挖掘“奇特”的故事。從書寫瑤族史詩的民辦教師,到蒙古族長調歌王哈扎布,亞妮對偏遠地區的民間曲藝情有獨鐘。台裡的財務科長跟她開玩笑:“咱們可是浙江電視台啊,你看看你報銷的車票,不是西藏就是新疆。”

“記錄非物質文化遺產關系到中華民族的生存和傳承,這不僅靠民間藝人,還要靠公共知識分子的呼吁。”亞妮說。她的朋友崔永元也覺得亞妮的行為很有價值,因為“中國的每一天都有一些鄉村群落、民俗在消失,它們都是整個文化有機體的組成部分。終會有一天,這些一絲一縷的丟失,會造成文化的遍體鱗傷。”

等到亞妮遇上沒眼人的那一年,他們的歷史也已經有些模糊了。左權縣的縣史裡只是簡單地寫道,“盲人宣傳隊,1938年成立,深入敵佔區宣傳抗日,1938年以前自發走村串鄉演出”,村裡沒牙的老太太也隻記得這些沒眼人的歌聲“一年聽一次,聽了七八十回了”。更多的故事,已經很難找尋。

以前,沒眼人替八路軍做過事,當地鄉間流傳著一條不成文的規定,沒眼人到村子唱上幾首小曲,人們應該給他們“派睡”、“派飯”——騰出家裡閑置的房屋,端上幾碗山藥蛋疙瘩。戰爭結束后,這個傳統也被保留下來。

后來,“聽唱這一套不靈了”,有時沒眼人走上幾十裡路都吃不上一頓飯。亞妮在縣裡見到沒眼人時,這些流浪賣唱的人們已經穿上西裝,頭發梳得溜光,唱起了“縣委書記下鄉來”和“計劃生育就是好”。

從縣城走進深山裡的東長義村,亞妮才再次看到了沒眼人原生態的演出。“正月裡梅花開,花開人人愛。光棍有心想採一枝,拿回家裡沒有人愛……”《光棍苦》一開唱,村裡的男女老少就圍攏了過來。

沒眼人的日子苦,鼓手“肉三”家裡,有6個瞎眼男人,全靠“肉三”的姐姐供著。他們春天出去賣唱,冬夏全窩在家裡。十一個盲人裡隻有兩個人娶過媳婦兒,其余的都是光棍。

亞妮拿著麥克風,連珠炮般地追問“為什麼隊裡的人都是光棍”,沒眼人隻能用尷尬的笑聲回應。因為採訪勾起了傷心事,31歲才失明的“光明”更是泣不成聲。

“糾結在那些跌宕的歲月中不能自拔”的亞妮,很想把這些故事講述出來。本來准備為他們拍攝紀錄片的計劃變成了拍攝一部電影。

曾經在大學學過導演的亞妮,沒能估量到拍電影的難度。她剛開始認為自己拿出36萬元加上從母親那裡借來的10萬元肯定夠了。沒想到,她從此陷入了電影的沼澤中不得脫身。

這位曾經省台裡的當紅主持人不停地主持婚禮堂會、導演激光秀,再不停地把一筆筆錢投入到電影中。依靠這些補給,電影拍攝時斷時續地進行著。

10年來,亞妮始終不知道電影什麼時候拍完,但她卻越來越清楚沒眼人的生活。起初採訪沒眼人,亞妮拗口地一口一個“您”叫著,把對方尊稱為盲人藝術家。在採訪行將結束時,亞妮已經熟識了每個人的名字。“肉三”生前不太愛說話,可一聽到亞妮叫“三哥”的聲音,就笑得合不攏嘴。

在跟沒眼人一起生活的日子裡,即使亞妮躡手躡腳地走進他們的屋子,沒眼人也能一下子嗅出她的味道。再后來,“七天”的母親,成了亞妮的干娘﹔“肉三”去世時,亞妮幫著張羅葬禮﹔甚至“喇叭”的女人跑了,村長打電話讓她回來擺平。

在沒眼人心中,亞妮是無所不能的“杭州女人”。她可以在左權縣城搞個春節晚會,還把幾個明星朋友“忽悠”過來登台演出。晚會結束時,有位老板當場就贊助了兩萬元錢,這讓沒眼人歡欣鼓舞。

有時候,回到沒眼人的那個混雜著渾濁氣味、鼾聲此起彼伏的屋子時,她就會格外想念那個叫杭州的地方——那裡有3萬元的香薰SPA卡、豪華SUV和咖啡館裡悠閑的時光。

不過,亞妮剛回去一個月,沒眼人的電話就追了過來,“縣裡把我們的兩萬塊吞掉了。”亞妮一聽就火了,她帶著攝像機沖到縣文化局,才從文化局長口中得知,縣裡面准備用這筆錢為沒眼人修建一個有暖氣的落腳點。

后來,她在電影裡越扎越深。女兒去美國留學,她也只是匆匆忙忙趕到上海浦東機場見上幾個小時,又一頭扎進沒眼人的世界。

剛開始家人還埋怨她,因為“別人的家長都去陪讀”,慢慢地,也就習慣了。本科畢業的時候,女兒給她打電話,她說媽媽沒時間,媽媽在山裡。碩士畢業的時候,她還是隻能在電話裡對著大洋那頭的女兒解釋,媽媽在山裡。

“這幾年,回到文明社會時感覺就兩個字,恍惚。”最近,在杭州的一個活動中,亞妮說。即使在現代化的城市,她有時依然會忍不住說“上個疙梁”。在山西話裡,這句話意思是上露天廁所。

守在山裡,亞妮眼看著沒眼人的生活條件一直發生著變化。剛看到沒眼人時,亞妮記得他們穿的是布衣服和布鞋。才過去幾年時間,沒眼人的行頭就換成了別人捐贈的阿迪達斯。最近,高血壓、糖尿病等“富貴病”成了沒眼人的新煩惱。

今年6月,亞妮把沒眼人帶到了北京。在北大的活動現場,沒眼人的歌聲唱哭了不少觀眾。但是,亞妮已經找不到當初那個被感動的自己,“他們知道怎麼收斂分寸,嗓子不能全部放出來,鑼鼓也不能亂敲。那支流浪賣唱的沒眼人隊伍,其實已經不存在了。”

正如當初陷入電影的泥潭那樣,亞妮無力更改自己十年間的人生軌跡,也無力左右她給沒眼人帶來的好日子。“好日子是雙刃劍,但是這個好日子是我給到他們手裡的。你能說我不願意嗎?我當然願意。你能說我不心痛嗎?我當然心痛。”

好在亞妮還留下了500個小時的影像資料。只是,面對每天1000元的機房使用費和高達每秒鐘7000元的特效制作費,亞妮覺得自己“彈盡糧絕”了。

“等我賺了錢,一定把電影做完。”亞妮自嘲這是她10年來說過最多的話。然而,過上好日子的沒眼人,已經不指望靠電影賺錢了。

他們只是摸摸亞妮的臉,一個人說“瘦哩”,另一個人說“哎呀麼瘦,還是呢樣”。(史額黎)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量