中國互聯網發展新節點 七億網民如何影響中國社會

新華社發

“中國人離信息高速公路還有多遠?向北1500米。”1996年,矗立在北京中關村的一塊廣告牌,以一種頗為幽默的方式,宣示著中國擁抱互聯網時代的美好願景。那時,中國接入國際互聯網還隻有兩年﹔那一年,中國第一家網吧在北京首都體育館旁開張。

20年來,互聯網給中國的經濟和社會帶來的變化已不可估量。“從蹣跚起步到闊步前行,互聯網已成為中國社會運行的基本要素和基礎支撐,如毛細血管般滲透到國家社會生活的各個領域。”中國互聯網協會秘書長盧衛表示。

2016年,中國互聯網絡信息中心(CNNIC)發布第38次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示,截至今年6月,中國網民規模達7.1億,互聯網普及率達到51.7%,超過全球平均水平3.1個百分點。

網民數量突破7億,這是中國互聯網發展的又一節點。對於推動社會管理創新、促進國家治理體系和治理能力現代化而言,7億網民是一股不可忽視的力量,潛移默化地影響著中國社會的方方面面。

集體力量 提升社會動員能力

隨著移動互聯網的崛起,社會輿論的話語平台正在向微博、微信等社交平台轉移。面對社會利益多元、需求多樣的現狀,網民中不僅呈現出“人人都有麥克風”的眾聲喧嘩,更有充分討論后理性行動的集體力量。

今年1月,百度李毅吧(“帝吧”)大量用戶集體前往“臉譜”網站,在某些台灣媒體的賬號下,用反“台獨”言論及表情包“刷屏”,制造出不小的聲勢。這些以“90后”為主的網友,以這種幽默的方式,宣示了大陸年輕人的鮮明態度,也拉近了同台灣年輕人的距離。此后,在中國乘客被維珍航空辱罵等事件中,“帝吧”用戶再次出征,要求維珍航空道歉。

網絡的出現,在公民與外界事務之間架起了一座溝通的橋梁。這些虛擬共同體發揮的力量足以波及到網下,對現實社會生活產生巨大影響。

北京師范大學教授喻國明認為,社會民眾通過網絡熱點事件發生后的社會討論,逐漸培養了民眾對社會事件的獨立看法和意見的表達,使“草根”具備了獨立思考、彼此交流的能力,從而提升了其作為現代社會公民的基本素養。同時,這個過程也建構了社會群體的行動邏輯和行動框架,進一步提升社會群體的社會動員和社會行為能力。

“草根”意見 助力政府民眾互動

很多網民稱自己為“草根”,那網絡就是現在的一個“草野”——在網信工作座談會上,習近平總書記說,老百姓上了網,民意也就上了網。群眾在哪兒,我們的領導干部就要到哪兒去。

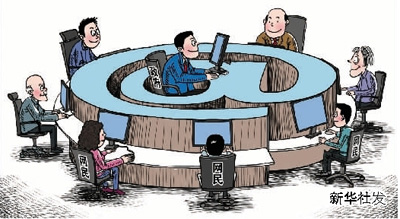

近年來,微博、微信等政務新媒體平台在全國范圍內迅速成長,大到部委小至科室,各種微博官方賬號、微信公眾號架起了政府部門和群眾間溝通的橋梁。

通過政務新媒體,網民獲得充分的渠道了解公共事務、了解政府信息,並通過各種形式參與公共決策,從而更好地促進政府的有效治理。同時,政府也通過網絡信息公開與政府數據開放等方式,加強與公民的政治溝通與政治協商,實現全社會在治理上的有效分工與協作,進一步提高了政府效率與更好地保障和服務公民權益。

事實上,在表達民意、參政議政之外,互聯網業已成為網民社會輿論表達和監督的有效途徑,加強了公民與政府、新媒體與傳統媒體互動交流的力度。

2013年9月,中央紀委監察部網站正式開通,開通一個月,日均舉報就超過了800件。3年來,各種網絡信息為紀檢監察部門和司法部門提供了大量反腐敗線索,助力黨風廉政建設和反腐敗斗爭,充分體現了網絡監督的重要作用。與此同時,反腐帶來的“紅利”也通過互聯網滲透到民間,讓群眾感受到正風反腐的力度。

專家認為,網絡技術尤其是社交媒體技術的勃興,與中國轉型期的社會表達方式的重疊,不僅僅促使社會與國家之間發生互動,並且使“社會”力量得以重現、回歸和逐漸成熟,最終實現了當下中國的社會和政府的雙向互動、進步。

理性不足 亟待自我糾偏機制

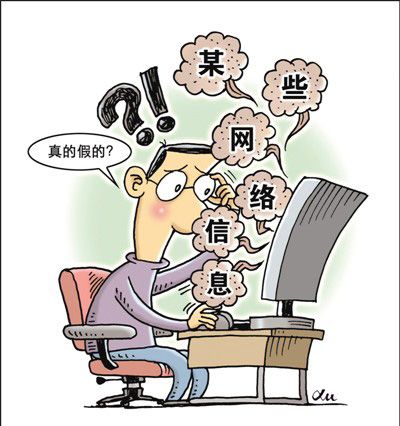

女大學生稱扶老人被訛,最后被証明確實有接觸﹔患者稱被醫院偷腎,証據卻顯示實際上是患者出現腎萎縮……近年來,頻繁出現的輿論反轉,暴露出網絡輿論理性程度不足的現狀。與此同時,網絡謠言的頻繁滋生,已然成為互聯網上最大的“公害”之一。

人們利用網絡的能力與素質,決定了網絡對社會影響的方向。數據顯示,中國7.1億網民中,10—29歲的網民以及初中以下學歷的網民佔比均過半。低齡、低學歷網民數量增長迅速。

網絡已成為社會的放大器和情緒的疊加器,其中潛藏著“群體效應”的危機,容易出現局部沖突被放大、社會矛盾交織難辨、社會情緒加速感染的現象。“群體極化”的趨勢使得網民原本的傾向性,往往會通過互相的溝通與傳染得到加強,使某種觀點朝著更加極端的方向轉移。

可喜的是,中國網絡輿論場的自我糾偏機制正在快速形成,真相跑贏謠言已成為現實。不過,隨著網民數量突破7億,如何妥善處理網絡輿情,面臨更大挑戰。正如習近平總書記所言,對不了解情況的要及時宣介,對模糊認識要及時廓清,對怨氣怨言要及時化解,對錯誤看法要及時引導和糾正。

“數字鴻溝” 難阻城鄉網絡交流

上海女孩春節期間去男朋友家鄉江西過年,被一頓飯嚇得逃離﹔記者過年回鄉,寫出了東北村庄“禮崩樂壞”的文章……今年春節期間,多條引爆輿論熱議的虛假新聞都指向了一個地方——農村。

不久前,一篇刷爆朋友圈的文章《一個視頻軟件的中國農村》,在梳理了某視頻軟件中形形色色的農村形象后認為:6.74億農村人口的生活狀態沒人關注。盡管此文引起了不小的爭議,但在某種程度上反映出,農村與城市的“數字鴻溝”依然存在,以至於窒礙了城市與農村在互聯網環境下的相互交流與理解。

數據顯示,中國7.1億網民中,農村網民僅佔26.9%,規模為1.91億,而城鎮網民已達5.19億。城鎮地區互聯網普及率超過農村地區35.6百分點。對互聯網知識的缺乏以及認知不足導致的互聯網使用需求較弱,仍是造成農村非網民不上網的主要原因。

在國際范圍內,填平“數字鴻溝”都是一道難題。國家網信辦副主任彭波表示,中國政府做了長期的努力,移動互聯網將帶給廣大農村和農民更多的可能。“智能手機的普及,使得廣大農村和西部地區的民眾得以一步跨入現代信息社會,對於中國互聯網和移動輿論場都是極具意義的事情。這不僅事關‘數字鴻溝’,由此還將帶來我國農村和西部經濟社會文化的重大發展。”

社會管理 遏制網絡安全風險

網民數量的增長,海量信息的跨時空傳遞,也對社會穩定提出了挑戰。專家認為,在互聯網環境下,如果缺乏有效溝通,社會有可能陷入高度緊張和突發性事件所帶來的風險之中。

網絡水軍與網絡推手可謂是言論操縱的“初級階段”。2009年,當“賈君鵬,你媽媽喊你回家吃飯”的營銷事件火爆網絡時,中國的網民數量還隻有3.38億。7年后,這一數字翻了一番多。無論是社會熱點的炒作,或是追隨熱點的營銷,極易產生圍觀、群聚的效果。

網民對信息的分辨,不僅要排除信息環境所帶來的干擾,還要排除社會環境所帶來的干擾。對於缺乏管理的虛擬社會而言,排除雜音干擾絕非易事。更嚴重的是,一些不法分子利用網絡散播危害社會的言論,給社會安定團結帶來極大威脅。

近日,北京鋒銳律師事務所主任周世鋒犯顛覆國家政權罪,被判有期徒刑7年。據新華社報道,周世鋒在律所經營中大力吸收“死磕派”律師和網絡推手,就是“讓他們在辦理敏感案件中挑戰法律、挑戰政府,通過這些人在辦理案件中採用侮辱誹謗人格、捏造事實、攻擊政府、攻擊司法體制”。

面對網絡風險,考驗社會管理。習近平總書記在網信工作座談會上指出:利用網絡鼓吹推翻國家政權,煽動宗教極端主義,宣揚民族分裂思想,教唆暴力恐怖活動,等等,這樣的行為要堅決制止和打擊,決不能任其大行其道。(劉 峣)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量