"重生"請來"紙牌屋"團隊 國產紀錄片獲贊"美劇范"

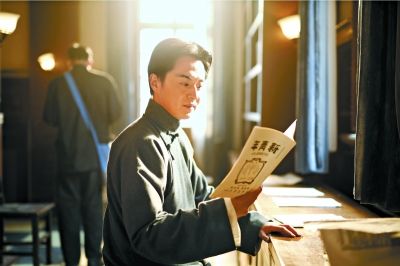

《重生》中毛澤東在北大圖書館,道具中每期《新青年》雜志的目錄都是准確的。

小眾紀錄片《重生》最近突然火了。這部講述中國共產黨早期歷史的紀錄片,被上傳彈幕網站Bilibili之后,單集播放量超過10萬次,最高日點擊量排名全站當日榜單第84位,評論和收藏量也都累計過萬。這是在被二次元動漫文化佔領的B站上,紀錄片取得的罕見好成績。

有關《重生》的評論也紛至沓來,不僅國防大學政委、空軍上將劉亞洲為該片點贊,來自彈幕網站的年輕人更是用“大片既視感”“業界良心”“中共第一偶像天團”“教科書裡走下來的周男神”等形容詞,褒譽這部“建黨獻禮片”。在這部神奇的紀錄片背后,還有一個“國際班底”——《紙牌屋》攝影及燈光團隊、《我的戰爭》服裝指導、八一電影制片廠美術指導和道具總監。國產影視心心念念的“美劇范兒”,從此落入現實。

實景再現

演員說台詞不亞於拍大片

紀錄片《重生》的創作團隊來自一家民營紀錄片公司北京伯璟,這家公司貌似名不見經傳,但其2015年的作品《河西走廊》在電視上播出時,就一度在紀錄片業內引發震動。這部講述中國西部重要交通要道2000余年歷史變遷的10集紀錄片,憑借電影化和故事化的視覺呈現,將風光攝影和再現攝影完美結合,成為當年紀錄片界的爆款。

《河西走廊》和《重生》都出自同一個導演趙啟辰,這位畢業於香港浸會大學電影學院的藝術碩士,在加入北京伯璟后才與紀錄片結緣。他到公司后的第一份工作,是重新剪輯紀錄片《一個西方探險家眼中的植物王國——迭部》。這部過於鬆散的紀錄片,最后被趙啟辰用電影化思維,花了一個月將故事還原成“一個外國人在迭部被自然感化找到自我”的故事。2010年5月,這部片子在央視科教頻道《探索·發現》欄目播出,隨后在“亞洲旅游節目國際優秀獎評選”中斬獲“最優秀獎——日本知事大獎”。

“從那時開始,我們就一直嘗試用拍電影的手法來做紀錄片。人們一般聽到歷史紀錄片,都會認為是大量的解說詞與文獻和視頻資料的拼貼,即使偶爾有實景搬演,也幾乎都是不成體系的走走過場。”趙啟辰下定決心改變這一點,在《重生》的拍攝中有兩個台詞劇本,一個是解說詞,一個則是有著完整人物關系、場景和對話的實景再現台詞。在拍攝現場,趙啟辰對表演的要求不亞於拍攝一部電影,不僅要求演員按照台詞劇本對話,為了方便剪輯,甚至拍攝了不同的取景和調度方案。“盡管后來播放時會有解說詞的聲音,但演員的台詞部分也是現場收聲,如果有觀眾細心去聽,會發現他們不是在瞎對台詞。”

趙啟辰說,這種電影級別的拍攝標准,有利於演員們進入情境,實景再現就不再只是形同虛設的背景,而是有了鮮活人物的歷史重現,“有情境、有人物關系,活在歷史上的名字就成了鮮活的人的故事,也更容易一下子抓住觀眾的注意力。”

細節追求

像強迫症一樣摳人物事件

有人問過趙啟辰,如果一部紀錄片全部都用實景重現,那紀錄片追求的真實性何在?他在《重生》的創作手記上這樣回答:“隻有不負責任的搬演才會背離紀錄的本質,我們只是歷史的搬運工。所有被鏡頭記取的美術、道具、服裝、場景、光影、表演細節,背后暗含的應該是創作團隊浩如煙海的細節考証。”

《重生》也是這樣做的,191場戲共涉及163個場景,90%實景重現,有名有姓的歷史人物達174個。開拍前,趙啟辰和副導演盧川耗時兩個月閉關整理材料,全片涉及的174個人物全部採用特型演員,每個人物在不同時期的體貌特征,每個場景可能涉及的道具和細節,相關史實與人物關系,所有的細節都需要核實。不同於《河西走廊》中有些歷史因為年代久遠,還可以合理想象,《重生》中的近代歷史留下的史料和記載卷帙浩繁,每個人物和事件都有記載研究,不容許有丁點兒的差錯。他形容拍攝《河西走廊》時,是在“大海裡學游泳”,而這次則是“在溫泉池裡跳水上芭蕾”,將28年的歷史濃縮為260分鐘,難度可想而知。

制作團隊還找來專家保駕護航,國防大學是《重生》出品方之一,中央文獻研究室和軍事科學院的專家們也接受著團隊的咨詢,甚至有些尚未寫入黨史的最新研究,也在《重生》中出現。趙啟辰透露,第三集中講到毛澤東與張國燾在“北上還是南下”的分歧,過去對毛選擇“北上”的理由語焉不詳,而最新的考証認為他當時主要是不想南下遠離政治中心,這一點就被放進了成片裡。

到了拍攝環節,趙啟辰更是把自身的強迫症“傳染”給團隊的每個人。美術組為《重生》中174位有名有姓的人物進行了角色設計,500套不同年代的服裝,制作和准備的道具佔用了三個400平方米的庫房,足夠拍兩部電視劇。除了延安部分的實地取景,《重生》剩下的取景都在橫店影視基地完成,偌大的橫店被他們佔了一半。“一會兒清宮戲,一會兒近代戲,當時負責在橫店協調統籌的工作人員都懵了,問你們到底是什麼大片制作,把劇本拿來看看。”趙啟辰笑稱,就連在橫店跑組的群眾演員,到了《重生》劇組也被要求必須認真做戲,不只是跑跑龍套。劇組根據考証,認為湘江之戰后所有的戰士應該都泡過水、被炮火炸過,他就要求群演出場前,衣服都噴上高錳酸鉀以保持水浸的質感,臉上也撒上一層黑灰,“不是過去那種拿個泥巴隨便抹一把就行。”

頂級攝影

花高價請來《紙牌屋》團隊

在《重生》的對外宣傳中,《紙牌屋3》攝影和燈光團隊的“外援”尤為引人注目。趙啟辰也毫不諱言,在香港接受的電影訓練和長期看美劇的經驗,讓他始終對於國劇的美劇化,有一種特殊情結。

在拍《河西走廊》時,制作團隊就引入過海外拍攝團隊,拍《重生》時,他們又突發奇想。“我們大概是國內紀錄片創作團隊中,唯一有海外聯絡部的公司。”趙啟辰說,團隊抱著試試看的想法,給《紙牌屋》《世界大戰》《權力的游戲》《大西洋帝國》等多部美劇的攝影指導發了一封信,結果都收到了回復。“他們對來華拍攝一部中國共產黨歷史題材的再現類紀錄片,都抱有極濃厚的興趣。”最后,結合檔期、收費等多種因素,《紙牌屋》第三季的攝影指導Martin Harald Ahlgren和他的攝影、燈光團隊確定來華。

“他們的誠意最濃、檔期最合適,盡管也確實很貴。”趙啟辰透露,邀請這一檔次的攝影及燈光團隊來華,費用佔據了全片預算的四分之一,價格大概是普通紀錄片拍攝團隊的數倍。“基本和國內頂級攝像團隊持平,他們大概一天的費用就達上萬元乃至數萬元。”在他看來,盡管費用遠高於國內同類水准,但從性價比來考量,其實十分合算。他算了一下,國內花2億元投資的電視劇,在制作上的投入不過兩三千萬元,再分配到40至60集的長度中,單集制作成本不足10萬元,“而按照《重生》千萬元級別的預算,我們隻有5集,單集成本超過50萬元,遠遠高於所謂的大劇。”

在與外國團隊磨合時,趙啟辰直言團隊也獲益良多。他發現美國攝影師和中國攝影師工作習慣有所不同,國內攝影師習慣按照天氣情況及光源色溫來拍攝最寫實色彩的畫面,而Martin傾向於前期拍攝的時候就控制畫面的冷暖傾向。“美國攝影師認為,符合戲劇情境的色溫設定才是對的。”這種讓技術服務於劇情的拍攝,對趙啟辰很有啟發,“這樣其實是攝影對影像整體質量的把控,而不是寄希望於后期調色,展示了好萊塢在拍攝標准上的嚴苛。”(記者 李夏至)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量