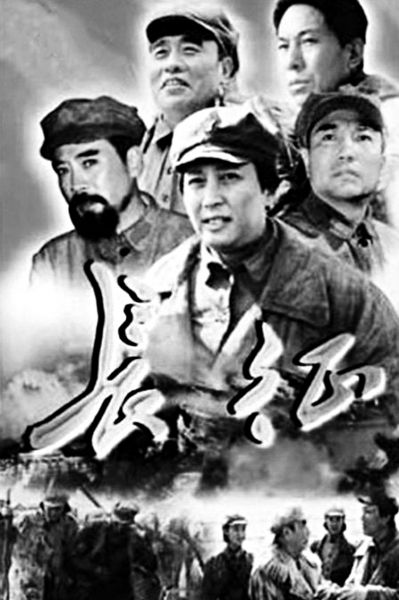

電視劇《長征》成絕響 回到雪山草地間才懂長征人

不爬雪山,不知長征苦﹔不過草地,不懂紅軍難。16年前,一群鑽牛角尖兒的電視人做出了一個大膽的決定:重走長征路,重做長征人。

“用長征精神拍長征”,是他們的口號,他們翻越過海拔5000米的雪山,也一步步蹚過危險的草地泥潭……這無疑是最笨拙的創作手法,卻也是最接近歷史的還原方式。一部誕生於世紀之交的電視劇《長征》,開創了中國電視劇全景式展現長征的先河,也通過一次不可復制的拍攝經歷,使之成為時至今日仍難超越的時代絕響。

編劇兩度寫長征

電視劇彌補遺憾

早在上世紀80年代,編劇王朝柱就有心把全面反映長征的故事搬上舞台或拍成影視劇。1995年,他首先寫出了電影文學劇本《毛澤東在長征中》,隨后由八一電影制片廠老導演翟俊杰搬上銀幕,成為電影《長征》,唐國強在片中首次出演毛澤東,引起各界矚目。

不過,在電影拍完后,王朝柱和唐國強不約而同地認為,一部電影作品並不“解渴”,因為電影受篇幅所限,重點表現的只是長征途中遵義會議恢復毛澤東軍事領導地位的故事。面對這樣一部“局部表現長征”的作品,王朝柱覺得並未實現自己當初對長征題材影視作品的期待。

無獨有偶,拍完了電影《長征》的唐國強,也對長征題材產生了濃厚興趣。在王朝柱印象中,唐國強演完電影《長征》后,不隻一次對朋友講這樣的話:“長征不是一般意義上的革命題材,是人類在最為艱難困苦的環境下,排除萬難、挑戰自身極限的典范,我崇拜長征中的紅軍。”

再拍一部更加完整展現長征歷程的影視劇,成為王朝柱和唐國強之間的一個約定。

1999年初,王朝柱與唐國強合作電視劇《開國領袖毛澤東》。劇本在創作階段時,王朝柱歷經多年研究寫成的《毛澤東周恩來與長征》一書也行將出版。他知道唐國強一直記挂長征的故事,便在付梓前將書稿拿給唐國強看。沒想到,迅速看完全書的唐國強,很快拉著扮演周恩來的特型演員劉勁跑到了王朝柱家,激動地要將該書立刻拍成電視劇。不過,手頭的創作不能就此中斷,為了安撫唐國強的情緒,王朝柱許諾寫完手中的劇本,就立即啟動電視劇《長征》的劇本創作。

當年9月,《開國領袖毛澤東》在央視順利開播。在和唐國強進行了長時間的深入溝通和討論后,王朝柱根據《毛澤東周恩來與長征》一書改編而成的26集電視劇《長征》的劇本也已完成。“劇本審查出乎意料的順利,不僅得到了相關領導和專家的認可,還被中央電視台列為慶祝中國共產黨成立80周年的重點獻禮劇,立即組織籌拍。”王朝柱說。這次他兼任制片人,唐國強兼任導演——最想拍的題材、最合適的演員陣容、兩個對長征題材都極富熱情的主導者,一次極好的機會似乎出現了。

演員重走長征路

雪山草地真感悟

2000年,電視劇《長征》啟動拍攝,並做出了一個在當時看來十分驚人的決定——重走長征路、實景拍攝。在此之前,長征題材影視作品的創作幾乎沒有人這樣做過。就連電影版《長征》,也由於天氣原因,過雪山的戲份其實是在新疆取景的。

該劇聯合導演金韜回憶說,劇組當時走過四川、江西、貴州、陝北等地,走過雪山草地,“我們駐扎在海拔2600米的高原上,拍戲則是在海拔4800米的雪山,紅軍走過的主要地方,劇組都走過了。”到了要拍毛澤東爬雪山的戲份時,本來已在海拔4800米處拍攝過一遍的唐國強,覺得第一遍的雪不夠大,當聽說海拔近5000米的山上將會下大雪后,堅持再上雪山,重拍這段戲。

“那天,山上冷極了,再加上空氣稀薄,有的同志因缺氧幾乎暈倒。但是,唐國強仍嫌雪下得不夠大,山風吹得不夠猛。他要求制片部門把雪堆成堆,用兩台大號吹風機對著他用力吹。冰雪就像是砂粒打在他的臉上,比刀刮針刺還要疼,他就是在這樣的大雪中冒著生命危險,帶頭滑下雪山,勝利地完成了毛澤東‘坐汽車下雪山’的好戲。”因為身體原因,王朝柱沒在現場,但接到了唐國強在拍攝后深夜打來的報喜電話。電話裡,唐國強沒說一點兒苦,對能如願拍到大雪而感到特別興奮。

挨過了爬雪山,還有過草地。因為時間的原因,劇組當時把8月拍草地的戲推遲到了10月上旬,草地的狀況反而更糟了。“因為草地一到9月就開始結冰,極其難走。”王朝柱說。當時,草地裡的水都是從雪山上流下來的雪水,早晨起來都結著冰碴兒,流到草地裡水泥混雜,又因為需要拍下雨,隻能用消防車抽雪地裡的水,往空中拋洒做人工造雨。“下的雨全都是泥湯,那叫一個臭啊!大家頂著‘臭雨’在泥裡走,萬一陷下去,還會有‘犧牲’的風險。”一開始,演員們都站在泥地旁邊猶豫,可導演金韜突然穿著棉衣就跳了進去,演員們一看,也就不管不顧地跟著跳進了草地。

“我們在劇組裡常說‘用長征精神拍《長征》’,其實都不是說大道理。當你到了那裡,所有的反應都是真實的,演員根本不用特別地醞釀情緒。”王朝柱說。按照劇本所寫,所有的紅軍戰士手拉手過草地,唱著《馬賽曲》彼此鼓舞士氣。可演員們當時腳下是泥,頭上是雨,自發唱起了《國際歌》。這一幕,成為電視劇《長征》的一個經典畫面。

改寫敘事手法

領袖形象不神化

在王朝柱心中,如果要總結電視劇《長征》的時代價值,有三個指標。除了題材上首次全景式展現長征歷程的突破,改寫領袖敘事手法和糾正歷史研究誤區,則是另外兩個題中之意。

“重大革命歷史題材創作容易流於理念化,英雄人物塑造也很容易片面化、臉譜化,如何把讀者和觀眾熟悉的人和事,變得熟悉而陌生,難矣!”王朝柱直言,不管是囿於時代局限,還是創作者自身觀念需要扭轉,在電視劇《長征》之前的領袖題材電視劇創作,幾乎都是“高大全”的樣板形象,“毛澤東、周恩來在長征中本身就有著各種各樣的傳說,我們要展現真實的、具有相對權威性的、在長征這一個特定歷史時期中的歷史人物,就不能偽造歷史,隻有歷史的真實才具有極大震撼力。”

在他看來,這直接決定了到底是塑造一個神化的英雄,還是在英雄身上尋找人格魅力。電視劇《長征》中有段捉虱子的情節,毛澤東在延安接見外國友人前,曾叫大家回過頭去,他要脫下褲子捉虱子。還有一次,他在會前公然提出了捉虱子比賽。“這是真事,但有人會說這樣寫是不是給領袖形象抹黑?”王朝柱說,答案恰恰相反,正是這種生動的細節,讓觀眾看到了一個有血有肉的毛澤東。

在王朝柱筆下,細節是為塑造人物性格而服務。同樣還是面對虱子,相對於毛澤東,個性更加溫和的周恩來始終若無其事。在過草地前夕,周恩來病倒,鄧穎超在他的毛背心上捉了173個虱子。“毛澤東看到此情此景悟出了一個真理:剛柔相濟,始可有成。”他解釋道,這樣一來,既寫出了毛澤東、周恩來性格的迥異,又暗示了長征中領袖人物的關系,“當時毛澤東認識到,若想完成中國革命大業,一定要和周恩來緊密團結、共同奮斗。觀眾看到這裡,也會從不同視角感悟到更為深邃的革命道理。”

在破除對領袖的神化之外,歷史研究的誤區也要逐個打破。王朝柱特別指出,過去詮釋長征的影視作品中存在很多誤區,比如有觀點認為“長征是主動進行的偉大戰略轉移”“遵義會議是‘擔架上的陰謀’的結果”等。在他看來,這些誤區在讀者、觀眾心中造成了不良影響,而電視劇《長征》要對其進行逐一指正。

“我們要敢於正視歷史,拂去人為制造的灰塵。”王朝柱說,電視劇《長征》既用足夠筆墨寫出了廣昌戰役的慘敗、血戰湘江的慘烈、爬雪山過草地的悲壯,也寫出了黨內錯綜復雜的矛盾﹔既有用兵如神的四渡赤水,也有毛澤東指揮土城戰役的失誤,並非一味表功、唱頌歌。

在王朝柱心中,歷史題材影視劇的創作其實也是在寫史,應該保有一個歷史學家應有的良心與責任。

人物小傳

王朝柱,中國作家協會會員,1966年畢業於中央音樂學院作曲系。上世紀80年代初棄樂從文,相繼出版《李大釗》《毛澤東周恩來與長征》《愛的旋律》《女囚徒》《蔣介石和他的密友與政敵》等史傳文學作品﹔參與創作話劇《決戰淮海》、電視劇《巨人的握手》《張學良將軍》《周恩來在上海》《開國領袖毛澤東》、電影《龍雲與蔣介石》《長征》等劇本﹔其力作《延安頌》《周恩來在重慶》《解放大西南》《辛亥革命》等,獲得飛天獎優秀編劇獎。

幕后閑言

大腕自降片酬“讓名讓利”

不同於如今的電視劇市場——但凡有大咖就一定是高片酬,當時的大牌演員們參演該劇,其實是自降片酬而來,演員們當時都以能夠參演如此重大題材的作品為榮。劇組支付演員的片酬是每集1萬元,而當時一線演員的片酬已達近10萬元。接到邀請的陳道明,雖然是出演配角蔣介石,也沒有因為低片酬而拒絕,當即就答應出演。

該劇拍攝收尾后,還出現了“讓名讓利”的奇景。當時兼任導演、男主角的唐國強,不僅要求將導演金韜的署名排在前列,而且要求央視在報送獎項時將劉勁定為男主角,拒絕給自己提名。導演金韜亦以“進組時不計名利”為由,嚴詞拒絕了唐國強的請求。(李夏至)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量