盤點新中國長征題材電影:難以磨滅的影像記憶

長征是人類歷史上一次偉大的實踐活動。影像一直是人們熱衷的特殊紀念方式之一。新中國成立以來,有關長征的影像記錄給觀眾留下了難以磨滅的印象。

肇始期:開創之功與另辟蹊徑

1952年,總政話劇團排演了一出話劇《萬水千山》。由參加過長征的陳其通作編劇、導演。這是第一部表現紅軍長征歷史的話劇作品,公演后影響巨大。1959年,八一電影制片廠將《萬水千山》搬上了銀幕。這部悲壯的史詩性影片,以一個前衛營的活動來再現紅軍長征的壯舉,重點表現紅軍過雪山草地,場面十分壯麗,也非常真實。1975年,八一廠重拍《萬水千山》,對1959年版做了一些修改,添加了一些內容,影片也由黑白變成了彩色,但藝術感染力不如老版。

拍攝於新中國成立至“文革”之前17年的長征電影,有許多是根據戰爭中的實際戰例,加以虛構的人物和故事拍攝的。1961年,八一廠拍攝的《突破烏江》主要表現紅軍先頭團的3次渡江過程,是當時比較典型的戰斗故事片樣式,表達了英雄主義的主題。

長征二萬五千裡,經過了不同的地域,也產生了一些與民族、地域有關的故事。《金沙江畔》是上海電影制片廠1963年拍攝的,表現了紅軍在金沙江畔過藏民區的故事。影片的框架近似當下電影的解救模式,故事設計巧妙曲折,還有驚險懸念,十分吸引人。影片沒有細寫紅軍如何渡江、打仗,而是另辟蹊徑,表現了紅軍的民族政策和長征的艱辛。

活躍期:創新探索與力求生活化

改革開放以來,革命歷史題材電影創作進入了一個新的發展時期,創新、探索、突破成為主潮,長征題材電影創作也出現了新特點。1980年,長春電影制片廠拍攝了《大渡河》,正面表現了紅軍渡大渡河的歷史。影片除了虛構的小人物,還出現了毛澤東、朱德、劉伯承、蔣介石等歷史人物,但影片的概念化還比較明顯。

這一時期,重大革命歷史題材作品的一個重要收獲,是1983年八一廠拍攝的《四渡赤水》。影片基本按史實展開劇情,突出展現了毛澤東的軍事才華,塑造了以毛澤東為代表的老一輩領導人和軍隊統帥如朱德、周恩來、劉伯承等的形象。這是銀幕上比較完整地展現領袖群像的作品。為了“像”,片中領袖人物均講方言,在革命領袖成為藝術形象的初期確實增加了真實感。

上世紀80年代,是中國電影創新最為活躍的時期,長征電影的創作也呈現出不同的側面。以往沒有表現或比較少見到的內容出現了,比如出現了長征題材的悲劇作品,如1984年的《祁連山的回聲》(八一廠)、《姐姐》(上影廠),1987年的《馬蹄聲碎》(瀟湘廠),這幾部影片的主人公又恰恰都是女性。

歷史上參加長征中的女性很少,大多數女兵都在四方面軍。長征時期,惡劣的自然環境與險惡的敵情,力量懸殊的戰斗,加上女性體能、生理方面的特點,都使得她們比男兵要經受更多的苦難和考驗。《祁連山的回聲》正面表現了婦女獨立團的戰斗經歷,也體現了女性的溫情。而“女的不能當俘虜”,又特別強烈地表現出婦女在戰爭中的悲劇命運。

《姐姐》表現紅軍西路軍一個掉隊的女兵、一個小號兵,與一個裕固族小姑娘追趕部隊的故事。這部藝術片有詩化的氛圍,沒有曲折的情節,從敵我雙方力量的懸殊對比中,表現人與自然的頑強抗爭、生命的價值以及紅軍精神的偉大。

《馬蹄聲碎》表現紅四方面軍5個女戰士追趕部隊的故事。影片細致地刻畫了女戰士們的樂觀主義精神和堅定的信念。影片的演員表演、影像、化妝服裝道具都盡力展現當年的艱苦環境,非常震撼。

長征中也有一些少年戰士,他們的長征有更深層的意義。1989年,兒童電影制片廠的《少年戰俘》表現小紅軍被俘后與馬匪的斗爭,歌頌了少年們不屈不撓的精神。

1986年八一廠拍攝的《草地》講述紅二方面軍后衛連與紅四方面軍的一些傷病員、小戰士等過草地的故事。影片最動人之處在最后:小戰士們帶著大家僅剩的糧食,竭盡全力完成了“追上大部隊,將一件重要文件交給黨”的任務。當首長打開“重要文件”時,發現上面寫著:“我們請你們交給黨的就是你們自己……”

軍史專家總結,紅軍長征時要面臨三種戰斗,第一是國民黨軍與軍閥的追擊,第二是惡劣的自然環境,第三是黨內斗爭。這幾部片子既表現了困境、逆境中人的抗爭和奮斗,也寫到了困惑和動搖,還對黨內的錯誤路線給予了批評。新時期思想解放的大環境下,人們對以往的一些問題進行了反思,在長征電影中也有所表現。這一時期是長征電影的繁榮時期。出現了不同類型的影片,無論思想上還是藝術上都體現出創新精神,美學上最突出的是對“紀實性”的追求,注意還原歷史和時代的真實面貌,演員的表演也力求平和自然。

轉型期:著力“獻禮”與實現突破

上世紀90年代,中國電影開始了產業化轉型,包括長征電影在內的革命歷史題材電影創作數量減少。同時,用電影、電視劇等文藝作品紀念革命歷史的傳統已經形成。“獻禮片”成為紀念活動不可或缺的一部分。

1996年,為紀念長征勝利60周年,廣西電影制片廠拍攝了《長征》。這是一部真正意義上全景式表現長征全過程的影片。湘江之戰在以往革命歷史題材創作中很少被表現。《長征》開篇就是湘江之戰的慘烈場面,把紅軍面臨的嚴峻形勢呈現出來。《長征》還直面了黨內的分歧和斗爭,令人信服地表現了中國共產黨通過血的教訓認識到毛澤東的作用並將紅軍的領導權交還他,而后取得一系列軍事勝利的過程。

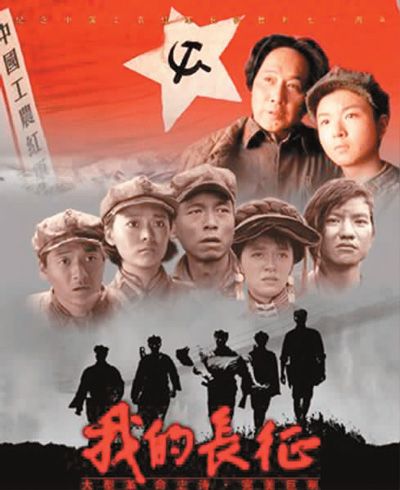

2006年,八一廠推出了紀念影片《我的長征》。影片沒有宏大敘事,沒有全景講述,但實現了長征影片的突破。多年來我們注重革命歷史的集體記憶,但個體記憶這種新的記憶方式也越來越多地出現在電影中。影片呈現了小紅軍王瑞的長征記憶。他在長征中失去了4位親人,自己在懵懂的“跟著走”中,走到了新中國。

2016年,我們紀念長征勝利80周年。已經完成和正在完成的影片即將呈現:《第四道封鎖線》《勇士》《太陽河》等,對此,我們充滿期待。(張 東)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量