浙江省紙媒微信公眾號的發展模式探究——以“都市快報”“錢江晚報”“杭州日報”為例

摘 要

如今,微信公眾號已經成為紙媒轉型的重要渠道。在全國所有機構媒體的微信公眾號中,浙江省紙質媒體的微信公眾號不僅起步早,而且已經成為一支具備符號意義的領軍隊伍。例如,杭州市級報刊《都市快報》的微信公眾號,在每周全國報紙公眾號的榜單中,長期佔據第二位的寶座,在閱讀量等指標上僅次於中央級媒體《人民日報》的官微﹔同樣,黨報《杭州日報》的微信公眾號粉絲數高達102萬,平均每條閱讀數3萬。

本文作者採用訪談法和田野調查法作為研究方法,實地走訪調研了《都市快報》《錢江晚報》《杭州日報》三家報社官方微信公眾號,並對三家媒體分管新媒體的副總編輯和微信負責人進行訪談,企圖探討浙江紙媒微信公眾號“抱團式成功”背后的發展模式。研究發現,三家媒體都採取了變革性的舉措:一、率先建立新媒體運營部門﹔二、新媒體編輯擁有調配報社所有採編力量的特權﹔三、微信的發布優先級高於報紙﹔四、以閱讀量作為獎勵標准﹔五、借力浙江省的區域性優勢。

關鍵詞:浙江媒體、紙媒轉型、新媒體、微信公眾號、都市快報、錢江晚報、杭州日報

2016年8月,由新榜發布的“中國媒體機構微信影響力排行榜”第76期(8月1日到8月7日)顯示,《都市快報》官方微信公眾號位列全國所有報紙公眾號的第二位,僅次於《人民日報》官微,當周總閱讀數高達445萬。“都市快報”(下文統一將機構媒體的微信公眾號用雙引號表示)一周推送了21次,發布稿件116篇,而“人民日報”同期發布稿件117篇。同樣是浙江報業,“錢江晚報”微信公眾號緊隨其后,排列第5,周發布次數21次,周發布篇數也高達111篇。“杭州日報”稍為遜色,發布文章總數為35篇,但也高居榜單第17位。

浙江紙質媒體微信公眾號在全國榜單上的亮眼表現並非偶然。

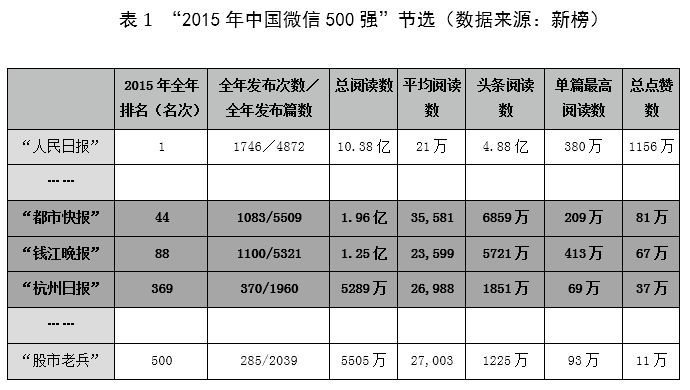

2016年年初,新榜發布“2015年中國微信500強”榜單。榜單由騰訊提供數據,由復旦大學新聞學院提供學術支持。無論是機構媒體還是自媒體,無論是綜合類還是垂直細分類的微信公眾號,隻要是全國范圍內運營出色的公眾號,這份大雜燴式的榜單都將其囊括在內。浙江的三家紙媒微信公眾號全部上榜,其中,“都市快報”和“錢江晚報”躋身百強。值得注意的是,這兩家浙江媒體微信公眾號的全年發布篇數分別為5509和5321,都高於“人民日報”的4872篇。“杭州日報”雖然排名靠后,但一個重要的原因是其開通微信公眾號較晚,不享有“一天三推”的特權,因而在發布篇數等方面極大受限。然而,“杭州日報”的全年平均閱讀數為26,988,甚至高於排名88位的“錢江晚報”。

就單家媒體的表現來看,2014年年底起,市級報刊《都市快報》的微信公眾號就長時間佔據由新榜和刺猬公社等多家機構發布榜單的第二位寶座﹔2016年巴西奧運會期間,“錢江晚報”微信公眾號一周內誕生了12篇“十萬+”。這份浙江日報報業集團旗下的報刊,曾經多次打造了高達400多萬閱讀量的“爆款”﹔黨報《杭州日報》的微信公眾號粉絲數102萬,平均每條閱讀數3萬,令許多全國性的機構媒體咋舌。

浙江省內機構媒體公號抱團式的成功,已經成為了一種“浙江現象”,在機構媒體微信公眾號的發展歷程中,成為一支具備符號意義的領軍隊伍。浙江省紙媒微信公眾號成功的背后,隱藏著極具共性的發展模式,對紙媒轉型有著重要的借鑒價值和現實意義。因此,本文旨在通過分析浙江紙媒微信公眾號背后的發展模式和運行機制,研究紙媒微信公眾號的新發展方向。

為了探究浙江紙媒微信公眾號的發展模式,本文選取了“都市快報”“錢江晚報”和“杭州日報”三個最具代表性、發展最好的浙江紙媒微信公眾號,採用訪談法和田野調查法進行實地走訪調研。

本文作者分別對《都市快報》副總編王晨郁、《都市快報》媒體融合部主任崔博、《錢江晚報》新媒體中心主任蔣夢燁、《錢江晚報》新媒體中心微信運營經理劉碩、《錢江晚報》微信事業部主管貝遠景、《杭州日報》全媒新聞中心主任王倩、《杭州日報》全媒體新聞中心副主任涂孝豐、《杭州日報》全媒體新聞中心內容總監蔣波進行了訪談。

研究發現,三家媒體無一例外都採取了相似的變革性舉措:一、率先建立新媒體運營部門﹔二、賦予新媒體編輯調配報社所有部門採編力量的特權﹔三、微信的發布優先級高於報紙﹔四、把閱讀量作為獎勵的重要標准﹔五、借力浙江省的區域性優勢。本文將從以上五方面詳細展開。

一、嗅覺靈敏:率先建立新媒體運營部門

《都市快報》是杭州日報報業集團下屬的市級都市類報刊﹔《錢江晚報》是浙江省唯一的省級晚報,隸屬浙江日報報業集團﹔而《杭州日報》則是杭州市委機關報。

調研發現,盡管三家媒體在性質上就千差萬別,但在微信公眾號運營上卻擁有諸多共同點。比如,嗅覺極其靈敏。在全國范圍內,三家浙江紙媒都是率先建立新媒體運營部門的媒體。如今,隨著紙質媒體在新媒體上的分發渠道越來越多,成立單獨的新媒體運營部門已成為當務之急。新媒體產品已經不再是報紙的伴隨性產品,甚至對一些都市類媒體而言,微信等新媒體端的讀者數已經遠遠超越報紙端。

2007年,《都市快報》成立了媒體融合部。當時,智能手機還未普及,社交媒體也還未成為報紙的重點分發渠道。因而,媒體融合部那時的主要職能是負責手機報。2010年前后,媒體融合部開始經營“都市快報客戶端”。此后,隨著微博平台的興起,媒體融合部又把微博運營納入部門業務。2013年,《都市快報》又作為第一批入駐微信公眾號的媒體之一,至今享受著“一天三推”的福利。

《錢江晚報》也是如此。2012年,《錢江晚報》新媒體中心的架構正式確立。同年9月,報社注冊了微信公眾號。2013年,報社內部採編、經營等部門涌現出了“杭州吃貨”等一大批垂直類的公眾號。到2014年5月,《錢江晚報》微信矩陣總粉絲量就已超過50萬,有15個以上的子賬號粉絲量上萬。

發展到今天,《錢江晚報》已經擁有了40余個二級公眾號。這些報社的二級公眾號都由各採編、經營等部門自行運作。《錢江晚報》是當時全國最早打造矩陣的媒體之一,快速龐大的矩陣一度被稱為“錢江晚報現象”。

2014年年初,人民網研究院發布《2013中國報刊移動傳播指數報告》,錢江晚報微信傳播力排名全國第二。2016年年初,“錢江晚報”和“人民日報”“央視財經”等媒體公號一起,被評為微信年度優秀媒體公眾號。

相比於這兩家媒體,《杭州日報》在微信公眾號方面的起步稍晚一些,但也走在了全國紙媒的前列。2013年8月1日,《杭州日報》成立全媒體新聞中心。最開始,《杭州日報》更想做自己的平台,比如“城事通”客戶端。這款2011年就上線的客戶端是中心最看重的平台之一,配置了最強的人員力量。但后來,《杭州日報》發現微信已經變成了一個強入口,所有人都在微信圈子裡。因此,《杭州日報》很快轉變觀念,在微信公眾號上全力沖刺,被配備以核心成員。

2015年4月,“杭州日報”做了一系列的核心活動。配合以內容定位的不斷摸索,“杭州日報”很快把原創內容和本地新聞做強,粉絲數迅速突破百萬,趕超了許多“先發部隊”。2015年5月至今,“杭州日報”在刺猬公社的榜單上穩居前十名。

一有新的平台,就饒有興致﹔瞄准讀者和用戶會向哪裡遷移,立馬做出改變。這已經成為了浙江省內機構媒體深入骨髓的應激反應。

二、擁有特權:微信可以自主調配全報社的採編力量

研究發現,三家媒體都改造了傳統媒體的生產流程,同時給微信編輯自主調配全報社採編力量的特權。具體而言,大致分為兩類模式。

第一類,新媒體部門內部就配備了突發新聞記者團隊。

《杭州日報》全媒體中心是由城市新聞中心、網絡新聞中心和客戶端城事通組成的。城市新聞中心主要負責民生新聞,包括熱線新聞。換句話說,老百姓最關心的新聞,當天突發性比較強的新聞都是城市新聞中心的任務。因而,城事新聞中心配備了一、二十人的記者團隊力量。隨著微信平台的日益強大,這近二十位記者成為了“杭州日報”微信公眾號的重要採編力量。

蔣波是全媒體新聞中心內容總監,“杭州日報”公號基本由蔣波和另兩位雙休日工作的編輯進行日常維護。雖然專職的微信編輯不多,但蔣波卻擁有一項“特權”:當有內容需求的時候,可以任意調配城事新聞中心中任何一名記者。也就是說,蔣波一個人的背后擁有一整支突發新聞記者團隊。

這是很多報社無法做到的。即便報社設立了專門運營新媒體的部門,但採編部門往往與之割裂,在王倩看來,這樣的架構使得“部門和部門之間存在著無形的壁壘”。甚至在某些報社,領導會將採編能力不足,或是即將被淘汰的記者和編輯歸入新媒體部門。在這種情況下,新媒體部門的成員別說擁有調配採編力量的特權,可能還會存在“低人一等”的心態。

第二類,報社架構扁平化,打通新媒體部門和採編部門。

以《都市快報》為例,其媒體融合部擁有十七、八名成員,多為新媒體編輯,分管不同的社交媒體平台。此外,今年部門還新配置了一名攝影記者,以便開展直播工作。雖然《都市快報》媒體融合部不像《杭州日報》的全媒體新聞中心那樣專門配置記者,但報社給了新媒體一個特權:但凡覺得有值得操作的微信稿件,都可以指定報社任意部門的記者前去採寫。

扁平化的架構讓《都市快報》新媒體編輯可以隨時監控各條線記者、編輯的選題。當新媒體編輯覺得內容有必要在微信推送,就會第一時間要求記者給微信寫一個版本。

副總編王晨郁將其評價為“一支特種部隊”,可以隨時組建各個部門的記者做突發的項目。報社給微信編輯充分的權限,所有記者都需要聽從微信編輯的調配,介入到微信稿件的採寫中。

《錢江晚報》的架構也很扁平化,打通了各個部門。為了採編流程向新媒體傾斜,《錢江晚報》每天增加了一次談版會。從隻有下午的報題會,到現在的早晚各一次,報社員工將其稱之為“AB班”。在上午的選題會中,哪一個部門有好的線索或者選題,就可以跟總編、或者微信組的成員及時溝通,因而稿件可以立馬進行操作。

實際上,這兩類新型架構本質上都是對報社生產流程的改造。《都市快報》對記者的要求是:如果採訪的內容很有價值,應立馬發回給微信部門﹔如果拍到有意思的照片,在現場就應發回新媒體編輯進行整合。這大大突破了報社傳統運作模式的限制。記者不再是晚上截稿前交稿給夜班編輯,等著第二天早晨見報稿即可,而變成時時刻刻都在工作。

三、優先級高:微信先於報紙發布

在傳統媒體的思維裡,稿件一定是優先在報紙端發布的。一是需要版權保護,二是認為如若先在新媒體端推送,購買報紙的人數就會下降。因此,《南方周末》等紙媒至今堅持先發布報紙,隔一段時間后再將報紙內容更新到網站、微信公眾號等新媒體端。

然而,調研發現,隻要是精彩的內容,三家媒體都會分別在微信和報紙端推一遍。且所有的稿件,都必須微信先推送,第二天再在報紙端發布補充和更新版。實際上,在新媒體時代,“快”已經成為了爭搶流量的制勝法寶。實際上,購買報紙的人數下降並不一定是壞事,這倒逼著報紙的盈利模式日趨多元。2015年,《都市快報》僅憑微信公眾號盈利900萬。《錢江晚報》去年一年與新媒體相關的收益大概達到兩千六百多萬。

2014年年底,《錢江晚報》慢慢形成了“稿件要先往新媒體上放”的意識,而不一定要等見報了后才能在微信推送。不過,報紙端和新媒體端的稿件仍有區分。新媒體平台更注重時效,力求抓第一落腳﹔報紙端則偏重深度,做一些故事性的挖掘。

阻力主要來自於一些記者。傳統思維還在,不太習慣時時刻刻都需要寫稿的緊迫感。不過,事實証明,浙江省紙媒的記者很快就適應,並最終樂於接受多平台發布的新模式。很大的原因是浙江媒體都實行了雙份稿費制。同一份稿件在微信平台發布和在報紙端發布,算兩遍稿分。

記者跑新聞,先第一時間發回微信稿,回去后在微信稿的基礎上補充一些採訪細節后,第二天在報紙發表更具深度的稿件,實際上是事半功倍的。同樣是跑新聞現場,一名記者就做了雙份的工作。同樣的,一篇稿件也得到了雙份的稿費獎勵。同一篇稿子,卻比以前多拿兩百甚至更多的稿費,記者的積極性自然就上去了。

實際上,這一新模式的受惠者不僅是微信,報紙也因此受益。報紙版面和微信推送一般不存在時間沖突。以《都市快報》為例,記者的微信稿件截止時間一般是晚上五點,趕在每天六點的最后一期微信推送前交稿。即便微信稿不那麼詳細,也會先做成一個簡單的稿件搶時效推送。而報紙版面的截止時間是晚上十一點左右,記者九點交補充后的版面稿件,隻需要在微信的基礎上增加一些細節和採訪就可以。因此,在很大程度上,“增加微信稿”的做法也減少了報紙版面的壓力。

四、獎勵大手筆:以閱讀量為考核標准

記者原創的微信稿件,除了日常稿費,一條“十萬+”獎勵1000元。這是《杭州日報》的獎勵標准。《錢江晚報》的獎勵標准與之相似。《都市快報》在雙份稿分的基礎上,年終還會對所有的“十萬+”再進行一輪獎勵。

閱讀量,已經成為了報社內部最顯而易見的考核標准。對編輯的獎勵和考核也是一樣,所有編輯的工作量考核是根據傳播效果決定的,也即閱讀總量,而非發稿量。因而,為了達到更廣的傳播度,編輯們每月也會根據不同題材的閱讀數,研究出最受用戶歡迎的題材,調整下個月的編輯方向。

《都市快報》配備了三個專職的微信編輯。早班編輯從早晨7點工作到晚上6點,負責全天的三次推送,但早上7點的那一期是前一天的值班編輯制作完畢的。《錢江晚報》的微信團隊則有5人左右,其中2人負責一些活動的運營。而相比於其他兩家媒體,一天隻能一推的《杭州日報》則沒有這麼大的人員壓力,主要的專職編輯1人,並配備了兩名雙休日的微信編輯。

閱讀數成為報社考核的導向標之后,一系列的研究也自然而然地圍繞閱讀數展開。《杭州日報》全媒體新聞中心每周都會對數據進行定期分析。研究發現,每天推送五條是性價比最高的﹔中午推送的效果是最好的﹔養生、健康、新聞故事類的題材,是最受歡迎的。

本文調查發現,浙江紙媒公號中閱讀數高的稿件有三個共同點:一是內容本土化,以浙江省,甚至杭州市的本地新聞為主用戶會更有興趣﹔二是要快,爭分奪秒搶時效,尤其是硬新聞。微信稿不需要像報紙稿那樣有深度,但是必須要快,搶佔第一落點﹔三是題材要親民,盡管在報紙時代,紙媒的內容風格都以冷靜客觀為主,但在新媒體時代,三家浙江媒體都選擇了親民路線。

其實,這三家媒體的原創內容都很簡單:梳理事件,插入動圖或截圖,最后加上一些有地域感的評論。比如,“杭州人民來點贊”等等。但這些鮮有深度可言的原創,隻要踩中了點,就能迅速在杭州,甚至浙江用戶的微信朋友圈兒中瘋轉。

除了大手筆根據閱讀量進行獎勵,《錢江晚報》所在的浙報集團設立了2000萬元的創新基金,鼓勵新媒體的“好點子”。舉報道,《錢江晚報》編委會還制訂了新媒體激勵計劃。按照項目營收規模,至少50%會返還給新媒體項目團隊,其中一部分用於項目再投入,另一部分專門用於激勵團隊成員。

五、有效借力:浙江媒體的區域性優勢分析

為什麼偏偏是浙江媒體可以抱團成功,成為一支翹楚的領軍隊伍?

調查發現,一是市場巨大,新媒體市場已被攪活,需求旺盛。

首先是由廣播攪動了微信紅海。浙江省的新媒體市場最早是由兩家廣播(FM93和FM91.8)攪活,也培養出了用戶習慣。廣播可以在各檔節目中,不停巡回宣傳自己的微信公眾號,這一點報紙就做不到。其次是浙江媒體對新媒體的接受度較高。很明顯的案例是浙江衛視、浙報傳媒。再次是整個浙江的互聯網氛圍,阿裡巴巴等互聯網企業,在很大程度上提高了浙江人民的互聯網意識。

二是骨髓中的競爭傳統和競爭意識。

浙江報業之間競爭可以追溯到報紙時代,一直非常激烈。三家媒體都認為競爭很正常,在它們看來,報紙時代就充滿競爭,微信時代為什麼不可以?

能明顯地感受到,浙江各家報社內部,自上而下都張開懷抱擁抱和接納新媒體的每一個變化﹔媒體和媒體之間,都不遺余力在揣摩著差異化的競爭優勢。“浙江現象”之所以讓全國側目,絕不是因為單獨哪家媒體的成功,而是因為浙江媒體們貌似相互競爭,實際卻攜手走得很遠。

六、結語:浙江省紙媒微信公眾號發展模式的借鑒價值

雖然浙江省紙質媒體微信公眾號的成功有賴於省內的區域性優勢,但其發展模式仍在實際操作層面有較大的借鑒價值。

第一,報社架構層面,應成立專門運營新媒體的部門,並打通新媒體部門和採編部門之間的隔閡。當前,全國很多媒體都成立了新媒體部門。比如,《中國青年報》等中央級媒體早在2014年就建立了官微運營室。但很少有媒體能做到浙江省媒體這樣,賦予新媒體部門任意調配全報社採編力量的特權。然而,部門的扁平化發展是十分必要且富有成效的。以《都市快報》為例,扁平化的報社架構加速了部門之間的溝通,更加快了原有的內容生產速度。

第二,生產流程層面,應改造報社原有的生產流程,提高微信端內容的優先級。即便報紙是報社最重要的分發渠道,也並不意味著所有內容必須最優先發布在報紙端。尤其在內容的時效性非常強、對速度要求極高的時候,微信端的提前發布就會起到非常好的效果。更值得一提的是,這樣的運作模式不僅是微信受惠,還能反哺報紙端的內容。不僅微信端的許多選題可以作為報紙的參考選題,而且記者搶先採寫出一版微信稿后,補充採寫報紙端的稿件也變得更為輕鬆和容易。

第三,獎懲機制層面,應採取以閱讀量為考核標准的獎勵模式,提高記者採寫微信端稿件的積極性。對於傳統媒體的記者而言,轉變觀念非常重要。如果報社記者無法適應快速輪軸轉的“新媒體+報紙”工作模式,“一份稿件,雙分稿分”可能是一種非常好的激勵模式,能讓記者切身體會到事半功倍的效果,從而更加接受新的工作狀態。

第四,宏觀發展層面,報社領導層應該看到新媒體的未來趨勢,並作出前瞻的判斷。比如,盡管“錢江晚報”微信公眾號發展勢頭很猛,也帶來了不小的收益,但《錢江晚報》顯然看得更遠。三年前,《錢江晚報》所在的浙報集團就以32億收購邊鋒浩方,盡管許多人對傳媒集團收購游戲的舉動感到費解,但事實証明,這一游戲公司每年貢獻了三個億的利潤。2016年2月25日,浙報集團投資了近19億,在杭州富陽建設“富春雲”互聯網數據中心項目。同年4月,又牽頭投資建設的落戶烏鎮的浙江大數據交易中心。

總而言之,浙江省紙媒微信公眾號的成功不單純是幾個微信小編的功勞,更是報社自上而下改革成果的體現。對於傳統媒體而言,單單成立新媒體運營室並不足以應對轉型帶來的陣痛,更要從浙江省紙媒微信公眾號的發展模式中汲取經驗,從而具備重塑報社架構、變革生產流程的決心。

參考文獻:

1、馬曉剛. 自媒體的興起與傳統媒體的選擇[J]. 傳媒觀察, 2006(5):39-40.

2、葉鐵橋, 張洪濤, 王海萍. 《中國青年報》:微信公號如何做強影響力、傳播力[J]. 中國記者, 2015(3).

3、佚名. 向移動化轉型已成趨勢——人民網發布《2013中國報刊移動傳播指數報告》[J]. 中國報業, 2014(5):47-47.

4、劉國良. 紙媒轉型與全媒體流程再造[J]. 中國記者, 2009(2):84-85.

5、陳力丹. 新媒體的發展帶來哪些新問題[J]. 青年記者, 2015(31):4-4.

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量