方漢奇:新聞史是歷史的科學

【大家】

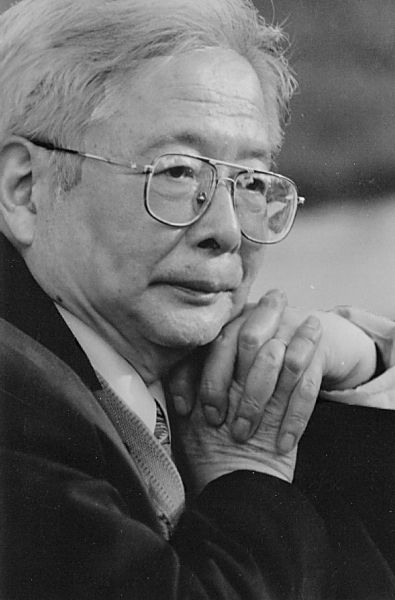

2016年12月27日,中國人民大學新聞學院教授方漢奇迎來九十壽辰。當月17日,人民大學舉辦了“方漢奇教授從教65周年學術思想研討會”,在圖書館大廳內,方先生的學術之路圖片實物展覽也同時舉辦。

之前,《人民日報》《新聞愛好者》《新聞春秋》等多家媒體紛紛組稿,刊發系列文章為方先生祝壽。而在各種社交媒體上,學界的祝賀更是數不勝數,方先生“感謝大家善頌善禱”,並自喻為屠呦呦手裡的青蒿素、顯微鏡下的小動物,開始被世人進行研究了。皓首窮經的老前輩慢悠悠地說出如此語句,讓人忍俊不禁。

一

方漢奇先生是新中國成立后的第一代新聞史學者,也是新中國新聞史學科的奠基人之一。

眾所周知,中國近現代新聞事業是舶來品,新聞理念和業務規則都以西方為師,雖然在實踐中受到中國社會歷史影響,時常彰顯中國文化印記,但在學科體系構建上仍有著深刻的西學背景。

新中國成立后,中國需要建立自己的新聞學高等教育體系,中國新聞史便成為重要基礎和核心內容。甚至如下之說也不為過:中國新聞史的學科建設是新聞學在中國獲得合法性的基礎,是新聞學在中國獨立性體現的關鍵因素之一。

民國時期,新聞學高等教育以美國為圭臬。當時,北平燕京大學新聞系和上海復旦大學新聞系最為著名。從所用教學材料和教育工作者的背景來看,來自西方新聞理論和業務的訓練是比較成熟的(美國李金銓教授和張詠教授、中國的鄧紹根和王海教授對密蘇裡新聞學院與中國民國新聞教育的聯系均有過深刻論述)。

此時,中國新聞史的知識體系構建,仍處於起步階段。方先生曾做過分析:新中國成立前,總共出版過不下50多種新聞史研究專著,其中通史方面的代表作有戈公振的《中國報學史》等,剩下的都是地方新聞史、新聞史人物、專門史或者文集之類的出版物,比如姚公鶴的《上海報紙小史》、胡道靜的《上海新聞事業之史的發展》等。

這裡面“最見功力、影響最大”的就是戈氏著作,也是新中國成立后唯一一部再版的舊中國新聞史專著。但《中國報學史》僅錯誤就有200余處,其他的更可想而知了。因此,作為中國新聞學基礎學科的中國新聞史,其學科建設的基礎還是很薄弱的。

作為新中國第一代新聞史學者,方先生的工作可謂篳路藍縷,所涉研究方向要正確,框架體系要經得住實踐檢驗,史料也要全面重新開拓。

方先生在分析新中國成立前中國新聞史的研究特點時說:“立場觀點比較陳舊。多數著作以資產階級報刊為正統,以無產階級的革命報刊為異端,對后一部分報刊的介紹,既簡單又有偏見。個別作者站在反動立場,為帝國主義和官僚軍閥所做的報刊涂脂抹粉,發表過不少錯誤的言論”(《中國新聞史研究的歷史與現狀》,《方漢奇文集》,汕頭大學出版社2003年,59頁)。

從1949年到1978年,第一代中國新聞史的專家學者主要進行了無產階級新聞史的挖掘,《新華日報》《向導》《新青年》等一批革命報刊獲得比較充分的研究。但受時代限制,這些研究角度單薄、片面,特別是革命報刊以外的新聞史研究更顯薄弱。

但是,這並不代表當時的研究沒有價值,它借鑒了政治史和革命史,從一個側面分清了中國報刊發展的階段和特色。而且,在新中國成立之初,借助意識形態和革命史的研究范式,可以獲得比較成熟的研究成果。

二

方先生新聞史研究所堅持的方法和立場是經得起歷史檢驗的。史料第一、多打深井、厚積薄發,這是先生研究新聞史的特色,也是特長。

和許多研究者不同,方先生的研究之路始於高中時代的集報活動,到大學時,他已集有1400多種報刊,而且不少是“海內孤本”。他集報最多時有3000多種、5000余份(1947年10月)。

正是利用如此豐富的一手史料,方先生大二時(1948年6月)就寫出13600多字的新聞史文章《中國早期的小報》,在《前線日報》副刊上連載8期。

由於一手史料豐富,方先生開創性的研究成果很多,如第一次關於中國最早官報雛形“敦煌進奏院狀”的研究,關於中國最早報紙文獻記載《開元雜報》的研究,第一次關於太平天國運動期間新聞傳播問題的研究,等等。

方先生的論文成果題目,都非常朴實,如《記新發現的明代邸報》《新聞史是歷史的科學》《於右任主持時期的〈神州日報〉》《一代報人成舍我》等,這些論文不賣弄艱澀難懂的概念,看似也沒有明快點睛的問題意識,仿佛隨手拈來,便成一文,但背后史料的廣博深入,一般人難以望其項背。

我曾撰文專門談方先生的史料觀,在印証一段關於《開元雜報》到底是不是印刷報紙的學術爭論中,先生征引四種以上的史料,彼此印証,讀來宛若福爾摩斯斷案一般,環環相扣,邏輯清晰。先生曾言:有一份史料說一份話,言必有征,無征不信。

“文革”期間,方先生下放江西,出發時帶去所有書籍,隻要條件允許,他就會作學術積累。他曾寫下10萬張學術卡片,密密麻麻地記載著各種報紙和書籍上搜集到的有關新聞學方面的資料。

20世紀80年代初,方先生得知英國不列顛圖書館藏有中國珍貴的唐歸義軍“敦煌進奏院狀”原件,便邀請駐英的新華社記者孫文方幫忙調閱謄錄,開始對這份報紙進行詳細深入地研究,並結合《開元雜報》等其他唐代文獻記錄,考証出“邸報”的出現不會晚於唐朝,中國官報雛形從唐朝就開始了,唐代是中國新聞事業的肇始。這一系列結論目前被大部分新聞史學者接受並認可。后來,有學者認為,“敦煌進奏院狀”應該是新聞信,先生亦從善如流。

在東京訪問期間,方先生借機去橫濱尋訪了戊戌變法后梁啟超等改良知識分子的辦報遺跡。他邊走邊回憶,清末志士異域辦報的細節,甚至哪篇重要文章出自哪個門牌號碼的房屋,都如數家珍,歷史鏡頭感極強。

方先生研究著名新聞工作者邵飄萍。他實地到邵飄萍的故鄉調查,通過家人對其屬相的回憶,確定了其出生年代,並四次走訪羅章龍同志,確定了邵的中共黨員身份。

我曾經用三層境界來詮釋方先生的史料解讀功夫:即史料文本本身的意義,史料在所屬專業領域的價值和意義,史料在整個社會歷史層面的價值和意義﹔其中最難的是最后一部分。

由於新聞史是史學大家庭裡的新生代,僅有百余年歷史,史料零散少見,且深藏於各種歷史文獻隱秘之處。尤其是中國古代新聞史的梳理,難度很大。就如,推算《開元雜報》是否可能印刷,“邸報”到底是一種確實存在的名稱,還是世人對這一類官方新聞傳播文本的通稱,都需要各種材料互相印証才能推測出結果。

方先生對歷史背景和文獻勾連有著深厚的積澱。如果沒有對漢以降“邸”制的清晰了解,對邸吏制度和地位的詳細考察,如果沒有對唐宋以降各種官職和機構的了然於胸,對宋以來各種文化活動、出版技術的熟知,甚至對文人在文字音形上的變通嗜好,想厘清各種正史中所忽略的新聞傳播史,是不可能的。

方先生曾說,“新聞史是歷史的科學”,是“屬於文化史的部分”(《新聞史是歷史的科學》,《新聞縱橫》1985.3)。后來,有人質疑,中國古代是否有真正意義上的新聞,是否應該對“報刊”先有清晰的概念界定后才能進行研究,否則會影響中國新聞史的合法性。先生則表示,歡迎各種不同角度的研究,各有所長、各抒己見,互相補充、彼此交流,共同提高。

我曾跟方先生閑談,如果各種研究流派都興旺起來,或許先生的研究也可以稱為“方漢奇學派”?先生回答說:“我不喜歡標新立異,我就是老老實實的史學工作者。”

三

改革開放之初,學術百廢待興。1981年,方先生的《中國近代報刊史》率先問世,這是自戈公振的《中國報學史》之后又一部通史類著作,內容則比前者整整多了一倍。

“對中國近代新聞事業的描述細膩而全面。不僅有對重大事件與人物來龍去脈的詳細闡述,還有對新聞業務點點滴滴的發展狀況的描述……使人們對此階段新聞事業發展的了解清晰明了。從而在體例上確立了新聞史研究的基本方法”(《從戈公振到方漢奇——在中國新聞史研究的兩座高峰之間》,史媛媛,《新聞愛好者》2001年第五期)。這篇文章贊譽方先生是戈公振之后的中國新聞史上的另一座高峰。

《中國近代報刊史》裡大量的一手資料讓人常看常新,新聞史大家、日本龍谷大學的卓南生教授譽其為“不朽經典著作”。此書一出,即成當時新聞史學界的重大事件,引來美譽無數。就在一片贊揚聲中,先生公開自曝寫作初衷和過程,指出作品前緊后鬆,越寫越放開,但整體上還是個“放了半個腳”的作品。

后來,《中國近代報刊史》准備再版,但方先生表示,就不再進行修訂了,因為任何作品都是時代的產物,還是留給后人做研究吧。

方先生所引領的新聞史研究方法和路徑,對學界后輩影響深遠。多打深井、多用一手資料已經在中國新聞史學界成為一種共識。

20世紀80年代,隨著中國學術環境的改善,方先生和寧樹藩、陳業劭等老一輩新聞史專家組織全國20多家新聞學術單位的50位學者開始編寫《中國新聞事業通史》。這是中國新聞史學者第一次集合一起從事重大研究,這樣的學術開拓可謂前所未有,意義深遠。

《中國新聞事業通史》(三卷本)歷時13年,於1992年、1996年、1999年分別完成,全書共計268萬余字,研究自先秦兩漢以來2200多年來中國新聞事業的發展歷程,是中國新聞史的集大成之作。

2013年12月,《中國新聞事業通史》(英文版)10卷本由Enrich Professional Publishing(天窗專業出版社)出版,並面向全球發售,是中國新聞傳播學走向海外的重要裡程碑,成為第一批向海外介紹中國新聞學研究的經典文獻。

方先生又聯合全國新聞史學工作者,在1998年完成《中國新聞事業編年史》的編寫工作,全書共計217萬字,編撰了自《開元雜報》以降到1997年中國新聞史上的大事﹔2015年,《中國新聞事業編年史》又進行修訂,將編年史的下限延伸到2015年。

有了通史和編年史,中國新聞史的學術基礎逐漸厚實,在整個新聞傳播學中的地位大大提高。這一切都與方先生高遠超前的學術視野和學術眼界密不可分。

四

新聞學曾長期是語言學、文學或法學的附屬學科,發展沒有獨立性。新聞學要進行學科發展,必須要進行一級學科建設。

中國傳媒大學原副校長、中國新聞史學會名譽會長趙玉明教授回憶說,那時,新聞學因為是二級學科,有什麼重要問題,常常要到一級學科那裡去請專家幫忙來進行投票,既不方便,也沒有自主性。為此,方先生帶領我們多方爭取,將新聞學升為一級學科。如果沒有方先生領導我們爭取新聞學成為一級學科,就沒有今天傳播學成為二級學科的可能。正是以方先生為代表的一代新聞學專家的努力,才為以后新聞傳播學的大發展提供了學科制度上的保証。

方先生高遠的學科建設視野還在於創立了國家一級學會——中國新聞史學會。

20世紀80年代,民政部放開民間團體的申報工作,方先生聽聞,聯合上海復旦大學寧樹藩教授等,一起到民政部注冊了中國新聞史學會,並創辦《新聞春秋》,並請陸定一和邵華澤兩位前輩題寫刊名。

中國新聞史學會成為聯絡中國新聞傳播學研究的重要平台和紐帶,是國內最大的新聞傳播學學術團體。在歷屆會長的努力下,學會已有16家二級分會,涉及報紙、廣播電視、互聯網新媒體、廣告、新聞史、新聞理論、傳播學、新聞業務、倫理法規等新聞傳播學所有領域。在現任會長陳昌鳳教授(清華大學新聞與傳播學院執行院長)的帶領下,學會設立了每年評選一次的中國新聞史學會學會獎。

方先生在民間和官方兩個領域對新聞學的建設都功不可沒。

五

方先生的道德文章在新聞學界廣受稱頌。

我敬仰的大師級學者——“馬克思主義理論研究與建設工程”《中國新聞傳播史》首席專家、華中科技大學的吳廷俊教授,以新記《大公報》研究和《中國新聞傳播史新編》兩度入主吳玉章學術獎,雖未能入“方門”攻讀博士,但一直獲得先生無私幫助和指教。他常孩童般地為是不是“方門子弟”而“爭辯”,自詡為“方門弟子”,對先生執弟子禮。

民國新聞史國家重大項目首席專家、南京師范大學的倪延年教授,指導其博士生劉泱育進行方漢奇研究。劉泱育有幸被拉入“方門弟子”微信群。倪延年教授得知對劉泱育笑言,我想進這個群都難,沒想到你倒進了!一席話,惹得在場專家笑語不斷。

人大新聞學院馬少華老師曾說過,他在課堂上推薦過方先生的一篇文章《跋〈開元雜報〉考》,其重點不是在新聞史方面的知識普及,而是讓學生知道,作為一位學術大家,在面對青年一代學術質疑時的謙卑態度,先生的“君子之風”和“古人之風”盡顯無疑。實際上,那位提出質疑的年輕學者,在方先生的鼓勵和支持下,從這篇文章出發,繼續了新聞史的研究,終成著名的新聞史研究專家。

先生之風,山高水長。所有的求助,在方先生那裡都會有下文。提攜后人是他的一種習慣。

我是在工作之后跟隨方先生讀博的,由於工作關系能常常陪伴在先生左右,耳提面命,而他的那種平和之力卻無法言傳。時間越久,就越品出學問之味。既然獻身學術,就要好好做下去。學人安身立命之所在,就是學術,不在於教授幾級,不在於頭銜幾何,甚至無論課題多少,也不在評獎高低,僅僅是一份執著和堅持,正如先生所言,不怕慢,不要停。

錢穆先生曾總結過中西學術本質的不同,西學為學術之學,喜歡概念和理論的創立創新,而中學為“治平”之學,是人性和學問的統一,因此中學學術之最高境界為“至善”,是道德文章的高度統一。在方先生這裡,我看到了這樣的統一,他樹立了學者的“標杆”。(王潤澤,中國人民大學新聞學院史論部主任、教授,中國新聞與社會發展研究中心研究員,中國新聞史學會副會長,《新聞春秋》主編。出版《北洋政府時期的新聞業及其現代化》等多部新聞史專著,2012年獲吳玉章青年學術成果獎。與方漢奇教授合作編撰各種“民國新聞史史料”四輯,共100余卷,主持國家重大社科項目“百年中國新聞史史料整理與研究”等。)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量