《明月幾時有》:細微之處見精神

化悲痛於無形,以平凡書偉大,拋卻歷史的厚重感,以平民視角觀戰爭歲月的《明月幾時有》,在許鞍華的鏡頭下,竟散發著濃濃的煙火味兒。未使之跌宕起伏,未賦予明艷的色彩,卻讓那看似平靜卻暗流涌動的人生,以舒緩的狀態不經意間叩開心門。

時代與命運盡在眼底,但足以讓人銘記於心。

林立的樓宇和璀璨的燈火,當銀幕上的香港從紛亂的烽火年代轉瞬“越”為安寧的繁華盛世,久石讓那輕快卻蕩氣回腸的音樂再次響起,剛剛還有些沉重的心竟升騰起種種暖意,女主角方蘭放棄營救母親時的無助與無奈,她的母親英勇就義時的慘烈與悲情,竟也無聲無息地煙消雲散了。

依舊是那個熟悉的許鞍華,總能化悲痛於無形,以平凡書偉大,哪怕這樣一個看似不是結局的結局,也能讓人回味不已。

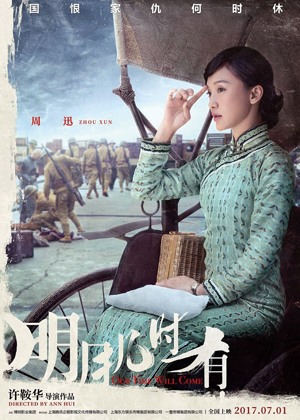

與預想中一樣,由許鞍華執導,周迅、彭於晏、霍建華主演的電影《明月幾時有》票房慘淡、口碑不一,喜歡的人對於影片中在生活、情感上的細膩刻畫贊不絕口,不喜歡的人則覺得沉悶、散漫、線索繁雜且無重心,吐槽上了年紀的許鞍華拍電影竟不知所雲。而我一如既往地認為,許鞍華的作品或許無法讓你有大氣磅礡、暢快淋漓之感,卻能做到讓你於瑣碎的點滴之中,感受一個你不曾了解的時代和曲折無常的命運。

拋卻歷史的厚重感,以平民視角觀戰爭歲月的《明月幾時有》即是如此。影片取材於真實的歷史事件與人物,以20世紀40年代初,方蘭為代表的一些仁人志士護送茅盾、鄒韜奮等800余名文化人士逃離被日軍侵佔的香港為開端,講述香港淪陷期間,方蘭、劉黑仔等東江縱隊成員的抗日故事。

如此宏大的題材,在許鞍華的鏡頭下,竟散發著濃濃的煙火味兒。

舊時香港的窮屋陋巷,於蕭條的市井中艱難生存的平民,一粒米都要計較的母親,曾天真爛漫卻從戎革命的少女,在許鞍華構筑的這個時代裡,有燈紅酒綠中的歌舞升平,有青瓦白牆裡的民不聊生,也有紛飛戰亂中的人們不知何時就會失去生命的悲苦。

影片並沒有花很大的篇幅來展現反抗的熱血和悲壯,大部分的時間都在演繹方蘭與母親的日常——母親永遠是在家中等待,方蘭總是行色匆匆,母女間的交集無非是一餐粗茶淡飯,一次短暫的交心與爭執,思念與牽挂。自始至終,都是那種淡淡的味道,就算偶爾為之的槍戰場面也是以詼諧、幽默的方式呈現,生離死別這樣本該催淚的橋段也極為克制,絕不拖沓地多表達一分。

而彭於晏飾演的劉黑仔則是一個充滿活力又頗具幽默感的熱血青年,一改人們印象中英雄的偉光正、高大全,他不拘小節,帶著一身的江湖氣,舉手投足卻都是俠義風范。他的存在讓整部電影沉悶的氣氛有了一絲詼諧,在茅盾的住處干掉漢奸時的機智﹔用漢奸尸體騙過日軍時的無畏﹔深入虎穴將漢奸頭目一舉擊斃時的果敢,無不帶著一種游戲人間的豁達。對方蘭,他亦師亦友,帶她開啟了與從前不一樣的人生。

另一主要人物方蘭的未婚夫李錦榮,是打進敵人內部的臥底。和方蘭的堅韌,劉黑仔的洒脫不同,李錦榮表現更多的是隱忍。他的臉上總寫著憂愁,即便他的日常只是在紙醉金迷中與日軍同僚把酒言歡。與一日本軍官交好,卻時刻都在提心吊膽中生存,隨時都要忍受“七步成詩”的屈辱﹔與方蘭相愛而不能在一起,連擁抱都要吝惜,卻為了共同的目標而在不同的環境下各自奮斗著……這也是戰爭中無數對紅男綠女生活與感情的又一種狀態吧。

三條主線相互交織, 一個個鮮活的人物形象靈動登場,國仇家恨離思,在雲淡風輕間一一浮現。僅僅是用一個個近乎白描的瑣碎的細節,就勾勒出戰時香港一眾普通人的群像。沒有戰場上的硝煙彌漫,卻讓你時刻有著生於亂世的窘迫感﹔沒有對生死時刻的悲壯渲染,卻讓你感受到戰爭的殘酷與血雨腥風。

也許,你不會有悲傷不能自已的時候,卻會一直在風雨欲來的寧靜中為亂世風雲中的人們而擔憂……

影片中刻畫最飽滿的角色是方蘭的母親,這個善良又有點市儈的老太太,卻最具人性的光輝。她是一個普通的家庭婦女,精打細算隻關心每日生計,她也是個偉大的母親,她對女兒無私的愛,一行淚、一個眼神都足夠動人。與傳統思維中的母親略有不同,在得知女兒參加革命后,她的第一反應是“你死不要緊,千萬不要連累隊友”。雖然一個人在家日日擔心,也說過勸女兒放棄的話,但她對女兒給予更多的是深明大義的理解與支持。后來,她甚至幫助女兒工作,為之傳遞信息。遺憾的是,在一次送情報時不幸被捕,她寧死不屈,被日軍殘忍地殺害。

在李錦榮也犧牲后,方蘭與劉黑仔因戰爭未止而離別,依舊是皓月當空,鏡頭卻橫搖移至現代的香港。開放的結局,正是順應了“明月幾時有,何時才是團圓時候?”為影片淡化了那本該有的一絲悲涼。真實的方蘭在1998年去世,尚得善終,但曾令日軍與漢奸聞風喪膽的劉黑仔,卻早在一次執行任務中犧牲,年方26歲,於后世僅僅留下一張照片。

有誰會想到,一個擁抱已是最后的溫存,一聲保重已是此生最終的問候?相約勝利時再見,卻再也未能相遇,於戰亂時代中掙扎的人們都是滄海一粟。

對於影片一直穿插著由梁家輝飾演的彬仔的回憶,以偽紀錄片的形式表現大時代中小人物的故事,有許多人覺得這樣的處理很突兀,可他的存在卻恰恰是在反映現實,以一人之命運道盡千千萬萬個他們的過往今昔。

彬仔是方蘭曾經的學生,后加入東江縱隊,那時還只是一名孩童,這是影片中的現代香港彼時唯一活著的東江游擊隊員。曾每日與敵人周旋的革命者,到太平年代會為謀生存做了“的哥”,但依舊是不卑不亢,不驕不躁。

真實的人生也不外如此,抗戰勝利后,方蘭和她的隊友們回到各自的街區、工廠,繼續各自的人生……新時代裡許多平凡的小人物,都曾是亂世中的大英雄,是太多這樣的人曾經忘我的付出,放棄他們自己的“小團圓”,才有了今日的現世安穩。

時代不斷更迭,他們的故事已漸漸地被人遺忘了,但歷史記得,唯精神永駐。擅長以細微之處打動人心的許鞍華,將方蘭與劉黑仔的故事搬上銀幕,未使之跌宕起伏,未賦予明艷的色彩,卻讓那看似平靜卻暗流涌動的人生,以舒緩的狀態不經意間叩開心門。但,足以銘記於心。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量