成龍新片《英倫對決》:中國形象傳播的一次新嘗試

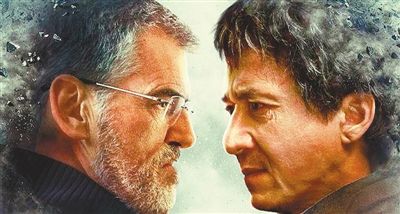

成龍主演並擔任監制的影片《英倫對決》正在國慶檔上映。不同於觀眾印象裡的成龍電影,這部影片有著頗為復雜的意味。透過故事和人物,我們能夠感受到中國和西方在歷史、現實、社會文化等多個層面展開的深度對話。

影片改編自英國作家的小說,講述一名華人在英國和北愛爾蘭的政治沖突中痛失愛女,屢次要求政府緝拿凶手,卻被視為干擾政府秩序、危及政客安全,一再被無視、輕視、蔑視。這位身世坎坷的老人終於忍無可忍,爆發出不可思議的力量,最終完成了復仇,也影響了這場風波。

導演馬丁·坎貝爾擅長從世界政治史中,為動作類型片尋找現實依據和人物心理支點。這次《英倫對決》走得更遠,坎貝爾用冷峻陰郁的影調,解剖英國歷史和現實,放在英國脫歐的大背景下看耐人尋味。成龍的加盟,改變了這部影片的面相和意義。

成龍是世界上知名度最高的中國電影人之一,2016年更成為首個獲得奧斯卡終身成就獎的華人。就文化傳播而言,大銀幕上的成龍代表了感性的中國形象和華人形象。當然,成龍形象又與他以往塑造的一系列角色,以及香港電影的氣質密不可分。令人眼花繚亂的功夫和輕鬆滑稽的喜鬧劇,是他的標簽。上世紀90年代中期,成龍打入好萊塢,更強化這種形象。對於當時的西方而言,作為好萊塢電影工業外援的成龍是被歡迎和接受的。西方觀眾對成龍的喜愛,或多或少是在將東方人和東方文化視作奇觀的前提之下。

在《英倫對決》裡,成龍幾乎完全放棄自己原有的表演模式和表演經驗。他主動要求把自己化妝得比實際年齡蒼老再蒼老些,收起輕鬆嬉笑的表情,雜耍一般的動作設計也不見了,回到搏命格斗時最直接簡單的樣子。他用人生的積澱來表演,表現出主人公巨大的痛苦和憤怒,把一個華人的不幸遭遇轉喻為華人在某些地方的處境。

在一些敘述世界歷史的主流大片中,中國人的存在總被有意無意地淹沒。比如,我們現在知道,1912年泰坦尼克號上是有中國人的,1940年的敦刻爾克大撤退也和兩年后中國遠征軍的命運有著隱秘的聯系。從電影創作的立場看,這些事件不是必然需要出現在某一部影片裡﹔但從價值觀的角度分析,歷史取舍中流露著明顯的傾向性。講什麼,不講什麼,怎麼講,這些看似創作層面的問題背后,仍然是西方主導下的話語規則。這正像《英倫對決》中成龍飾演的老年華人,對他來說,根本沒有什麼絕對的公平和正義,隻有一心將他排除在外的權力和話語。

一個常識日漸呈現出來:願意並能夠講好中國故事的,歸根到底,或許隻可能是中國人。再進一步,要讓中國人的歷史和故事不再被西方主導的話語體系遮蔽,最有效的辦法就是自己具備足夠的實力。這也正是《英倫對決》裡成龍所做的事情:當政客試圖蒙騙他時,他用中國人特有的韌性與頑強抗爭,讓對手看到了不容忽視的存在。於是,成龍形象的轉型也就成為一個隱喻,中國人不是作為奇觀,而是作為更加有現實存在感的人出現,並且深深介入、影響著現實的走向。

以往的成龍,用功夫吸引了西方人對中國人的注意,今天的成龍,坦然敘述中國人的歷史和生存。在《英倫對決》裡,我們能感覺到成龍在表達,坎貝爾則一邊觀察成龍的表達,一邊嘗試實現自己的敘述。兩人在影片裡各自留下印記。作為一次合作合拍的嘗試,影片也留有一些遺憾。但這畢竟邁出了中國電影走出去的努力一步。

在網絡上,我不時會看到成龍的影迷們感慨,“成龍的片子也是看一部少一部,要珍惜”。莞爾之余,我想提醒他們,進入人生新階段的成龍,反倒會盡力做到讓每部片子都與以往不同。比如《英倫對決》,那不是老去,而是換一種方式前行。

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量