新聞人的紀念館,在這裡薪火相傳

上海,南京飯店,兩間隻有56平米的紀念館。近日,來自人民日報、新華社、中央人民廣播電台、中央電視台、光明日報等多家中央和行業類媒體的近30位採編人員,在一張張展板、一幅幅照片前,駐足徘徊,心潮澎湃。他們有的逐字逐句閱讀展板上的內容,有的拿出相機將內容一一拍下,神情專注,久久凝視。這是什麼紀念館?他們在干啥?煮酒話媒工作室的小梅也到現場了,給您解解秘。

在這裡誕生,新聞人從此有了組織

這是“中國青年記者協會成立會址紀念館”。對新聞界來說,她還是一個“新生兒”。因為今年11月3日剛剛揭牌成立,呱呱墜地至今還不到2個月。

他們在參加由中國記協、全國三教辦組織的“走轉改”主題教育和採訪活動,這是此次活動的第一站。

“青記”?沒聽說過?這不奇怪。因為關於“青記”的歷史,一些教科書裡沒有,能讓大家熟知的片段也不多。因此,盡快成立紀念館,紀念先輩們為中國新聞事業拋頭顱洒熱血的歷史,激勵后輩新聞工作者砥礪前行,顯得尤為重要而緊迫。

早在今年5月,在中國記協的統籌協調下,上海記協就開始著手搜集相關資料,籌備成立“青記”紀念館。歷經近半年的精心准備,在11月8日中國記協成立80周年前夕,“青記”紀念館順利揭牌。這是新聞界的一件大事兒,因為從成立開始,中國記者逐步轉變為一個有組織、有方向、有責任追求的職業群體。“青記”的成立,不僅是中國新聞史上的精彩一頁,更是全國新聞記者的一面旗幟。“青記”紀念館的成立,不僅是為了紀念浴血奮戰於新聞戰線的前輩,更是為了激勵更多新聞工作者沿著革命先輩的足跡,砥礪前行。

以此為起點,黨的新聞隊伍不斷壯大

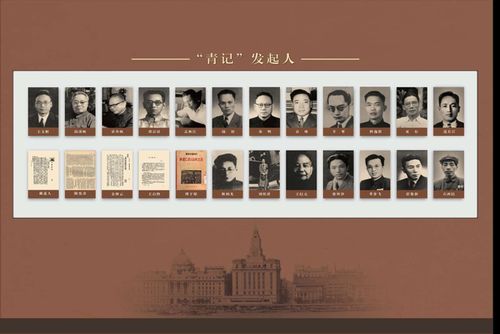

“青記”成立至今已有80年歷史。按照周恩來代表中國共產黨提出的建立青年新聞工作者抗日統一戰線組織的要求,1937年11月8日晚上7時,在淞滬會戰的戰火硝煙中,范長江等24人發起成立的“中國青年新聞記者協會”在上海山西路200號南京飯店誕生了。這個被后人們簡稱為“青記”的組織,就是今天中華全國新聞工作者協會的前身。

作為中國共產黨領導下的新聞界抗日民族統一戰線組織,“青記”誕生於中華民族生死存亡之時,自成立起就庄嚴宣布,自己不是一般的群眾組織,而是激發自身凝聚力、號召力、戰斗力,為民族解放而奮斗,並以此作為一切活動的出發點和歸宿。它以愛國、進步、責任、擔當為基本宗旨,活躍在抗日救亡的最前線,在戰爭的洗禮中不斷發展壯大。從創辦初期的20余人發展到后來的2000多人,影響著千千萬萬的知識青年。1941年4月28日,國民黨當局攝於“青記”的社會影響,下令查封總會,但“青記”分會從未停止活動,各地會員繼續在不同崗位上繼續斗爭。從1937年到1946年,“青記”共成立了49個分會。1949年9月,中華全國新聞工作者協會籌備委員會成立,薪火相傳,“青記”完成了歷史使命。

2000年,經黨中央、國務院批准,把“青記”成立日——11月8日定為“中國記者節”。1991年,中國記協設立以“青記”領導人范長江命名的“范長江新聞獎”,成為我國新聞工作者的最高獎項,2005年與“韜奮新聞獎”合並。

新時代新征程,唯有不忘初心、砥礪前行

自成立之日起,“青記”引領千千萬萬的新聞記者與祖國同呼吸、共命運,以筆為槍,為民族獨立、人民解放而鼓呼,團結了一批愛國進步記者,在鼓舞軍民斗志、激發戰斗熱情方面發揮了積極作用。它不僅是戰地記者共同生活、休戚與共的“根據地”,也是廣大青年記者自我教育、自我提高的“大學校”,鍛造出一批批極具戰斗力的新聞記者抗日鐵軍。“青記”精神引領和激勵一代代新聞工作者傳承強國志,鍛造報國魂,為實現中華民族偉大復興的中國夢無私奉獻,不斷奮斗。

展覽包括四個部分——“青記”在這裡誕生、“青記”的旗幟、“青記”精神薪火相傳、歷代領導人與記協,通過100多件珍貴史料,呈現新聞工作先輩們的不屈精神,書寫中國記協歷史的滄桑巨變。

參觀展覽的媒體記者們紛紛表示,看了“青記”紀念館的展覽,備受鼓舞,又深覺重任在肩。在戰火紛飛的歲月裡,“青記”將一批又一批愛國進步記者團結起來,投身抗日救亡的洪流,在我國新聞史上寫下了光輝一頁。站在新的歷史起點上,要繼續發揚“愛國進步、責任擔當”的“青記”精神,腳沾泥土,胸懷真情,努力踐行黨的新聞輿論工作的職責和使命。新時代、新起點,唯有以習近平總書記提出的要求為標杆,堅定“四個自信”,踐行“四向四做”,保持人民情懷,記錄偉大時代,講好中國故事,傳播中國聲音,唱響奮進凱歌,凝聚民族力量,才能成為黨和人民信賴的新聞輿論工作者。(人民日報中央廚房·煮酒話媒工作室陳利雲)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量