《妖貓傳》:一部“2D電影詩”的初心

每年的元旦賀歲檔,都少不了奇幻、魔幻大片的身影。今年的元旦檔魔幻擔當,就是上周剛剛上映的陳凱歌導演新作《妖貓傳》。

陳凱歌是第五代導演中的代表人物之一,華美的影像表現和汪洋恣肆的想象力是他影片的一大特色。而這次的《妖貓傳》在這個方面,確實有陳凱歌一貫的特點。電影改編自日本魔幻系列小說《沙門空海之大唐鬼宴》,為了再現書中的大唐氣象,陳凱歌在襄陽花了六年修建實景“唐城”,實景拍攝的質感確實並非電腦特效能夠比擬﹔其中光怪陸離的“幻術”,以及令人目眩的“極樂之宴”,都堪稱是同檔期中在視覺表現上獨樹一幟的。

電影以李白的“雲想衣裳花想容”和白居易的《長恨歌》做線索。而在筆者看來,導演陳凱歌本人就有很強烈的“詩人”氣質,他對影像語言的駕馭,很多時候並非出於敘事的理性,而是源於情感的詩性。單純強烈的情感、女性的神性與犧牲,都是陳凱歌電影裡反復歌詠的主題,這也使得陳凱歌的電影裡經常呈現出情緒極度飽脹的表演和近似詩歌朗誦的對白,有舞台戲劇的痕跡。

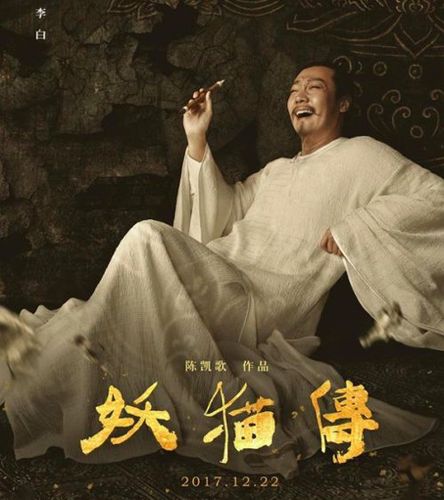

作為一部戛納金棕櫚獎導演執導的商業片,《妖貓傳》在電影本文上呈現出某種割裂:開頭和結尾是由空海和尚和白居易主導的懸疑片,用意在於構建故事的完整性,並展現唐城的風物,或許因為篇幅上的限制,這一部分的懸疑解密過於跳躍和零碎,人物塑造也失之匆忙,缺乏絲絲入扣的代入感﹔中間的部分則是回憶“三十年前”唐玄宗與楊貴妃的“極樂之宴”,以及楊貴妃之死的命運悲劇。在這個充滿造境、隱喻、禪思、想象力、少年意氣與東方悲劇的舞台中,陳凱歌才仿佛真正回到了自己的主場,值得把玩的精妙場景頻出,讓最挑剔的評論家也很難在這個環節輕言否定。而影片中李白和白居易為了顯示“一字不改”的決心兩次擲筆,其中多少也有些“詩人陳凱歌”的自況味道。

觀看《妖貓傳》,不止一次地讓我回想起2005年的《無極》,情感的邏輯幾乎一脈相承。在一些觀眾看來,推動情節的動機或許有些單薄、人物行動輕浮夸張﹔而在另一類觀眾看來,則是不可抑制的情感爆發。這種肆意揮洒情感的“任性”或許也是陳凱歌詩人的一面,讓他毀譽皆出於斯。2005年的《無極》因為胡戈《一個饅頭引發的血案》的惡搞,而被淹沒在互聯網消解嚴肅的狂歡之中。而今的《妖貓傳》,雖有推理解謎部分的潦草成篇,也不乏“唐玄宗散發擊鼓迎安祿山”這樣於無聲處聽驚雷的絕妙章節,理應收獲更加多元的評價。

而在各種評價中,有一條是我要力挺的:這部中國風魔幻商業大片拍成2D——而不是3D——實在是太爽了。

3D商業大片,肇始於2009年卡梅隆的《阿凡達》。至今猶記,那個冬天,頂著北京干冷的風,連倒數班公交來到當時看來近郊一般的電影博物館,排隊一小時購票,才得以一窺3D iMAX的真容。當時並沒有想到,當年無比驚艷的3D電影,短短幾年時間,竟然“泛濫”到令人避之不及、防不勝防。

因為3D電影更具噱頭,加上按照市場慣例3D電影票價可以比2D電影有近三分之一的“天然溢價”,因此在技術普及之后,3D電影就成了不少電影制作者的首選。然而,要達到最佳的3D電影觀看體驗,需要在拍攝過程中全程使用3D攝影機,從而帶來成本的提升。於是一些“聰明”的制片方,就使用2D拍攝電影,再在后期用技術手段“轉制”成3D。

這種“轉制3D”,首先其立體效果遠遠比不上3D攝影機拍攝的“原生3D”,甚至有不少影片被觀眾批“戴不戴眼鏡一個樣”“隻有字幕是3D”,或者干脆隻做幾個鏡頭的3D效果,比如射向觀眾視角的飛刀、子彈等“3D效果明顯”的場景。一時“3D飛刀”“3D子彈”成為“假3D電影”的保留曲目和影迷口中的笑柄。同時,因為3D技術的自身原因,其播放時的畫面亮度明顯低於2D電影,而國內一些影院的播放亮度原本就不達標,“強行3D”之后畫面更是伸手不見五指,嚴重影響觀眾的觀影體驗。

近年來,觀眾對於“假3D”的意見越來越大,每有國產3D電影上市,都先問“是不是3D拍攝”﹔每有進口3D大片,都先問“海外版本是不是3D”,一些進口大片以2D技術拍攝、在海外主要放映2D版本,引進到國內卻草草轉制成3D,這種“中國特供3D”讓許多影迷深惡痛絕,諸如《諜影重重5》《銀翼殺手2049》等都曾深陷“假3D”風波。盡管如此,在高額的利益驅動下,各種“迷之3D”依舊方興未艾。

而對於《妖貓傳》來說, 作為一部商業大片,《妖貓傳》當然有3D化的底氣,而票房憑空上漲三到五成的誘惑,也不是每個人都能輕易抵抗的。但《妖貓傳》所試圖打造的視覺奇觀,是一種東方式的、詩化的視覺奇觀,與“指環王”系列的西方魔幻或者“變形金剛”式的商業科幻,審美意趣上有著明顯的不同,強調的並非是從屏幕中呼之欲出的立體實感,而是中國畫散點透視一般的意境美。

從這個角度講,《妖貓傳》的藝術追求恰恰決定了它不應3D化,而它抵御了3D化的票房誘惑,扎扎實實地以2D方式呈現,無疑是制作者對電影藝術匠心的堅持,值得肯定﹔對於久困於偽3D電影者如我,也舒爽如洗眼一般。

詩意造境的電影風格或許源於陳凱歌藝術上的“任性”,但其未跟風3D大潮則是藝術“任性”之下的必然。這部“2D電影詩”或許注定不能取悅所有人,正如原本對電影藝術的評價標准就千差萬別,但是面對商業利益不輕言跟隨的藝術“初心”,理應讓一些行業“聰明人”感到羞愧和警醒——這,就已經夠了。(人民日報中央廚房·文藝九局工作室 馬涌)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量