揚子晚報:《流星花園》的重播與三觀進化論

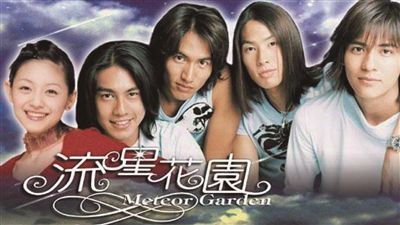

16日起,台灣偶像劇《流星花園》在騰訊視頻上線。10天拿下2.4億點擊量,引發一輪追劇高潮,首集涌進了6萬彈幕。

其實,《流星花園》算不上精品,表演生硬、人設夸張、劇情單薄,但細節唯美,畫面清新,音樂動聽。最重要的是四位男主的顏值,其中尤以周渝民與言承旭為甚。花澤類那不世出的“盛世美顏”,估計隻有“平平無奇”時代的古天樂能與之比美。而其眉目如畫的富貴公子形象,也為偶像劇演員確立了一個標杆。F4初出道時的青澀與稚嫩,又恰恰與懵懂的校園愛情合拍。《流星花園》引領了男色時代,帶來了台灣偶像劇的黃金十年,相當一段時間內還為抵抗日流、韓流做出了貢獻。

但有趣的是,此次《流星花園》的重播引發的並非全然是懷舊情懷,而是“三觀反省和自我質疑”。

《情深深雨蒙蒙》重播的時候,70、80后觀眾就反省:怎麼自己當時沒發現,何書恆就是個花心大蘿卜渣男呢?這次也一樣,《流星花園》中,杉菜在兩個男孩之間搖擺不定﹔花澤類明明喜歡滕堂靜卻去親杉菜的額頭﹔道明寺更不用提了,動不動就揮拳頭,還動手打過杉菜,分明是家暴男的人設……

可問題是,如果我們否定這部劇的“三觀”,意味著否定年輕時候的我們。看看彈幕中90后觀眾的評價:靜好綠茶……杉菜綠茶……這女的好過分……90后愛憎分明,比我們那時候拎得清多了,真是長江后浪推前浪。

我們是如何實現“三觀進化”的?說起來,這是傳播改變了三觀,而且這變化快到你以為本來如此。社交媒體放大了輿論場,但被放大的輿論場卻並不絕對帶來寬容與多元。相反,卻常常產生馬太效應和極化效應,聲音大的越來越大,聲音弱的越來越弱,直至消失。在社交媒體議題中,跟道德、倫理有關的表達尤其如此。漸漸地,社交媒體上的情感、情緒越來越清晰、簡單、純粹、黑白分明,明確到可以用表情包來代替。社交媒體的傳播是一種符號傳播,那些曖昧不明的情感因為沒有符號支撐,是無法得到有效傳播的。

移動互聯網把我們變成了網絡中的情感清教徒、苛刻的道德聖人或者獵人,不斷地排異著曖昧不明的情感和倫理觀。這樣的受眾心理變化,也為影視劇創作者所捕捉。

1998年,《牽手》這樣涉及“小三”的題材還能獲金鷹獎、飛天獎,媒體還可以討論俞飛鴻飾演的小三存在的“內因和外因”。而2010年類似題材《蝸居》,白玉蘭獎已經一無所獲。2003年《玉觀音》中,孫儷演的安心已有丈夫,還可以愛上毒販﹔而2015年《羋月傳》中,孫儷飾演的羋月與追求者柏拉圖式曖昧的終極目的,只是為了兒子能登位。曖昧是一種手段,而非愛欲的目的。盡管歷史上的羋月完全不是這樣。

這種“三觀進化”看起來很正當,然而對於愛情劇來說卻是災難。清晰也即是單一,少了灰色地帶,人物變成了人設,圓形人物也全變為扁平,復雜修剪成簡單,以便觀眾立刻辨認,並迅速獲得認同。也因此,如今在愛情劇裡找不到愛情的“過程”,隻呈現“結果”,更別說出現女孩在兩個男孩中猶豫、曖昧、選擇的劇情了。當年《將愛情進行到底》中朦朧復雜矛盾的男女情感早已消失不見。雖然瑪麗蘇情結嚴重了,女主可以被多個男生喜歡,但她本人必須是弱水三千隻取一瓢飲,若真要跟不同男主戀愛,則必須分不同時空,典型的如《那年花開月正圓》。

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量