"中國版深夜食堂"網上躥紅 《人生一串》烤出人生

“沒了煙火氣,人生就是一段孤獨的旅程,這話簡直就是為燒烤量身定制。盡管最好吃的燒烤就在你家樓下,但我們還是走遠兒了一點兒,尋找了一些更別致的味道……”《人生一串》是最近這段時間最火爆的紀錄片。節目組走訪了全國32個省市、近500家街頭燒烤攤,最終將鏡頭對准了其中的27家。這部六集紀錄片在B站剛剛結束第一輪首播,播放量已超3400萬,豆瓣評分高達9.0分。網友紛紛感嘆,《人生一串》拍出了中國版的深夜食堂。

然而這部紀錄片刻意回避了北京、上海這樣的一線大城市,把焦點投向了二三線城市,特別是農村偏遠地區,這又是為什麼呢?

沒有北京的燒烤 卻有人生的一串

《人生一串》的制片人王海龍是旗幟傳媒的總經理。2016年,他計劃為公司開發一檔獨立的美食節目,但是具體做什麼,還沒想好。於是他找到了好友陳英杰。陳英杰在央視工作,多年從事紀錄片的拍攝。兩人喝著小酒擼著串,靈光一現決定為燒烤拍部紀錄片。

燒烤是熱門話題,市場上卻從未見過以此為主題的紀錄片。前人不做當然有不做的原因。比如從題材上來講,燒烤的形式千篇一律,看上去十分相似,不像八大菜系從食材到調料再到刀工各有各的講究﹔再比如拍攝技巧上,燒烤攤的環境——黑夜、煙火、街頭、人聲嘈雜、面紅耳赤……很難與唯美扯上關系。

陳英杰為自己的紀錄片定了標准:第一,片子要拍出食欲,不然就是失敗。第二,選店必須包含兩個硬指標——街頭、老店。“不要那些現代化的連鎖店。那些看起來比較高級的店,沒有我們要的那種市井煙火氣。”陳英杰解釋道,“一開始我們為追求燒烤的街頭氣質,對店鋪的要求很苛刻,比如‘頭頂帶棚子的一律不要’。后來發現露天大棚或路邊攤已經成為燒烤江湖的瀕危物種,才稍微放寬了標准。”至於老店是因為,“老店經營時間長,容易有故事。食物的口味也經過了時間檢驗,不太會出錯”。其實還有一個對分集導演的錄用標准,“之前有紀錄片的拍攝經驗,但不是那種宏大敘事主題的,以及能夠適應《人生一串》所需要的靈活表達。”

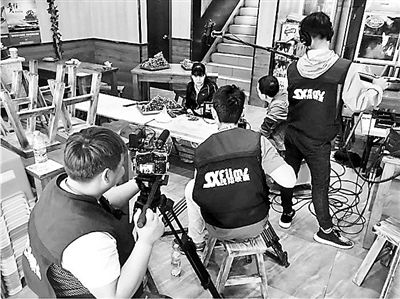

耗時三個月做完前期文案后,陳英杰帶著六個導演組跑了全國32個城市的500多家燒烤攤鋪。一路走下來,他總結出了一些經驗,名字和裝潢特花哨的店一般都不太行,要找那些名字比較朴實的,什麼老五啊、單四啊,這說明這家店是有些年頭的,“早先那時候的人沒那麼講究,能做到現在,憑的就是真本事。”從這些老店中,陳英杰又精選出27家,其中包括雲南昭通的牛肉小串、塔克拉瑪干沙漠的紅柳烤串、廣西百色的炭烤豬眼睛,它們大多分布在二三線城市,有些甚至位於偏僻的鄉鎮、農村,基本和一線城市絕緣。

當北京青年報記者問及為何沒有選擇北京這樣一線大城市的燒烤店時,陳英杰說:“一線城市食物已經被同化了,高檔裝修的店鋪也很難找到人與人之間那種熟絡和親昵。所以,要拍就去食物的始發地拍,那裡的燒烤攤幕天席地、通暢透氣,桌子雖小但人挨得更近,光線昏暗卻容易敞開心扉。”

節目上線后,王海龍和陳英杰給自己設定了一個小目標,“不用第一,拿到B站紀錄片第二就行”。但是很快小目標就被撐破,《人生一串》第一集和第四集目前牢牢佔據著B站紀錄片月排行前兩名。“觀眾很喜歡,我們很高興。但內心也深知,不是節目有多麼的精妙,觀眾喜歡的不過是那別樣鄉愁”。王海龍分析,“城市化會消融一些東西,改變一些東西。包括那些即將回不去、今后不再來的街頭煙火氣。有些動人的東西走得快了些,留個念想”。據介紹,《人生一串》拍了一年,到播出時500個燒烤攤有近一半已經歇業或拆遷到了其他門面。

關於一串

一入燒烤深似海

拍個擼串,能拍出六集來嗎?答案當然是——能。六集紀錄片裡,我們從肉類到蔬菜、從正常到暗黑、從山上跑的到水裡游的、從東北方言到廣東普通話、從坐店到行商,應有盡有。看似簡單的燒烤也在大江南北、街頭巷尾間演繹出十八般武藝,三百六十個門派。真可謂“一入燒烤深似海”,任你在酒池肉林裡翻過跟頭打過滾,也未必能在小小的燒烤攤前從容自若。

不信你看第二集《比夜更黑》。

遼源的蠶蛹燒烤。一爐炭火,蠶蛹被烤得焦黃發亮,酥脆爆漿。除了穿串火烤,攤主還有另外一種“疼愛”蠶蛹的方式,那就是用錫紙烤。出爐以后可以放入更多的調料,為了心動的口味,根本不考慮蠶蛹的感受。等到秋天,躲過一劫的蠶蛹成年了,變成了東北人常說的扑棱蛾子,但在燒烤面前,變身的蠶蛹仍然插翅難飛,烤蛾子比烤蠶蛹更慘烈,拔掉翅膀穿成一串,先大火讓外皮酥脆,再文火煎熬內部。這個場景讓愛吃者口水四溢,讓膽怯者遍體生寒。難怪膽小的攝像大哥在攤主熱情的邀請下,把攝像機搖成了撥浪鼓。

至於廣東的烤田鼠,誠如片中所說,“烤田鼠許多人絕對沒吃過,但誰都不能保証廣州人吃沒吃過。如今廣州人在暗黑燒烤的道路上越走越遠……”

“什麼能讓世界上所有的生物聞風喪膽?答案就藏在燒烤攤前的笑容裡。”這話果然沒錯!

與這些暗黑料理相映成趣的是食客們豪放的吃相。啃羊蹄兒的,“你最好放棄矜持,變成一個被飢餓沖昏頭腦的純粹的人,眼裡隻有一條連骨的大筋,在嘴裡旋轉、跳躍,逼著你一口撕扯下來,狠狠咀嚼,再灌下整杯冰啤,‘嗝……舒服’”。

按說這些吃相不好看、油膩、青春痘、胡子茬、沒有整形美白過的牙……但和燒烤放在一起,卻突然變得生動有趣起來,它們刺激著我們的視覺,激發著唾液分泌,慫恿著胃部加速蠕動,合謀著給大腦傳遞著信號——“餓”“很餓”“餓死了”“救命啊,給我幾個串!”

關於人生

燒烤的煙火氣重 江湖氣也重

“一串”燒烤,能撐得起“人生”那麼沉重的詞嗎?事實証明,燒烤攤都是有故事的。

宜昌的“茄子妹”和隔壁的“生蚝哥”相識相戀。結婚之后,小兩口一起經營烤茄子的小攤。回憶起兩人故事時,“生蚝哥”突然就紅了眼圈,又不好意思地趕緊擦掉,笑著對攝影師說“這段剪掉別播”。

小二哥在航天中路的另一端,又開了分店,讓二嫂管理,從此兩人,隻有凌晨三點才能見面。萬籟俱寂的夜,小二哥終於有空跟自己的家人坐在一起聊聊心事。

哈爾濱嘈雜的燒烤攤前,皮膚黝黑的軍哥打趣著問:“老妹兒,你知道我為什麼這麼黑嗎?”“因為我不想白活一輩子。”

揚州的“商老三燒烤”,最早是揚州中學附近唯一的燒烤店。那時候一放學,學生就烏泱泱往那兒跑。有人推算,至今“商老三燒烤店”裡吃出來的博士應該不下一百。“商老三”記性也特別好,現在還能一口說出十年沒見的學生叫什麼名字,外號是什麼。

福州擺流動燒烤攤的夫婦,有點強迫症,各方面要求極高,直追五星級酒店的服務水平。導演陳英杰不明白,“做得這麼好為啥不盤個門面固定下來?”攤主的回答是“一直找不到符合標准的店面”。

燒烤的煙火氣重,江湖氣也重。

阿龍哥面相看著有些凶煞,光頭,一身黑衣,蹲坐著說:“我的燒烤店是自己打出來的。”

哈爾濱的燒烤老板也是“死過幾次”的人了,如今,他喝著酒念叨著,“哎呀,終於一步步走過來了”。

烤蝦球的武漢大姐,下崗后本來是賣水果的,生意一直不好。攤子旁邊是個很火爆的溫州人燒烤攤。溫州人的小孩一直被本地孩子欺負,大姐很護著那孩子。那家人回老家的前一天,跟大姐說,要是能在一天裡學會燒烤,就把手藝全教給她。從那天起,大姐干了20多年燒烤。

攝制組為《人生一串》制定的配方是,“70%的食物,20%的人,10%的事”。故事可以講,但不刻意煽情,所以,出現在紀錄片中的人物基本都是一邊擼著串一邊說著話,說著說著就走了心,就有了人生感悟。這是《人生一串》最好看、最帶勁兒的地方。你說,中國人為什麼這麼喜歡吃燒烤?也許,這就是答案,“這裡有嬉笑怒罵,柴米油鹽,人間戲夢,滾滾紅塵。”

關於影響

串起來的網友 串起來的腦洞

《人生一串》把自己的第一次獻給了B站。對觀眾們來說,B站之於《人生一串》,就像烤串上的那把孜然。各種腦洞大開的彈幕,搭配穩中帶痞的旁白風格,一起構成了奇妙的觀看體驗:

有人感嘆:按照《人生一串》的標准,我根本沒吃過燒烤。

有人爆料:看得實在太餓了,我把家裡僅剩的一板健胃消食片吃了。

還有人在彈幕裡直接“撩”節目組:

旁白:如果時間倒轉,在它們還是青虫的時候,能否度過一個遠離燒烤的童年呢?

彈幕:不能,不可能,不存在的。

旁白:六個人,安排一哈。

彈幕:安排一下!安排上了!

旁白:最好吃的燒烤永遠都在我家樓下。

彈幕:我家樓下的燒烤攤早沒了,有的只是馬路和汽車。

最有趣的當屬第一集抓豬的鏡頭,並沒有旁白,但絲毫不妨礙網友們即興創作。網友們把自己好友、閨蜜的名字發在彈幕裡呼嘯著沖過屏幕“×××快跑”“×××沖啊”“×××別叫了”“×××有人要吃你了”……戲謔著好友,娛樂著自己。

近幾年才接觸彈幕文化的陳英杰,並不擔心彈幕對紀錄片的影響。“這是一個把觀眾的反映,放到台面上來的過程,彈幕又給這個節目增加了新味道。”尤其是每集最后滿屏的“多謝款待”,看得人淚目。於是,在最后一集的片尾謝幕時,他專門寫了這樣一段台詞,向B站的觀眾們致敬:這個夏天,我們因為燒烤相遇相識,招待不周,但願交情不淺﹔江湖路遠,有緣來年再見。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量