《江湖兒女》市場表現超出預期 賈樟柯談創作初衷

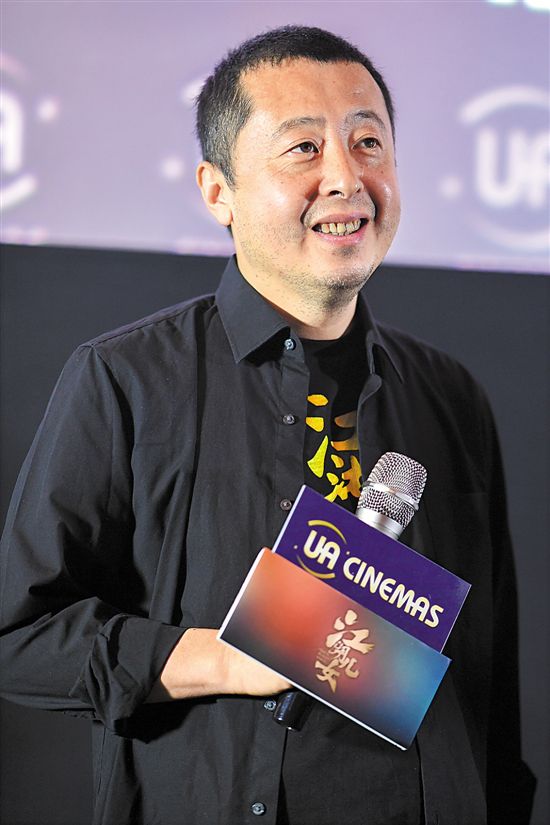

賈樟柯

賈樟柯和趙濤

賈樟柯導演的新片《江湖兒女》於9月21日在全國公映。上映6天,票房超過5500萬元,這是賈樟柯電影在國內市場拿到的最佳成績,但相比影片8000萬元的成本,以及同檔期其他影片的票房,這個數字算不上特別理想。不過,對於這個成績,賈樟柯本人是驚喜的,從每天將近1000萬元的票房進賬來看,他認為《江湖兒女》吸引了不少以前不看他電影的觀眾走進影院。

前些天,在廣州路演結束后,賈樟柯又馬不停蹄去了廈門路演。在奔波兩地的間隙,他通過微信接受了羊城晚報記者採訪。他一如既往地坦誠,面對不無尖銳的問題,也以誠懇的態度回應。

關於影片

1 “有槍、有玫瑰,有江湖豪情,也有那一滴流不出的淚”

羊城晚報:創作這部影片的初衷是什麼?

賈樟柯:我是江湖電影迷,基本在錄像廳裡度過了我的初中高中時代,那時我非常喜歡吳宇森、徐克導演的電影。我是70后,年少時有過熱血的街頭生活。對我來說,江湖裡的人物形象特別生動,有血有肉,特別有魅力。隨著時間推移,直到三年前,我才坐下來真正寫這部影片。當時我認為這部電影應該有槍、有玫瑰、有江湖豪情,也有時間對人的改變,有那一滴流不出的淚。《江湖兒女》就變成了這樣一部中國式的江湖片。

羊城晚報:每個人對江湖都有自己的解讀,在您看來,什麼是江湖?

賈樟柯:江湖應該有激蕩變動的社會背景,比如胡金銓和張徹導演的電影,比如吳宇森電影裡上世紀七八十年代的香港,江湖故事總是把時間設置在激烈變革的動蕩時代。另一方面,江湖也意味著危機四伏的生存環境以及復雜的人際關系。除了以上這些,如今大多數人離開家鄉去外地闖江湖,尋找一個適合自己生存的地方,這種四海為家的漂泊感受,是在每個人心裡的。

羊城晚報:電影選在2001年作為故事開端,這個時間點有什麼特別的意義嗎?

賈樟柯:起點放在2001年,首先是因為我想拍時間跨度大的電影。對我來說,江湖並不單單講街頭熱血、荷爾蒙飛揚的年紀,也想談時間對人的影響,這樣的故事隻有放在長時間跨度裡我才有興趣寫。

2001年是世紀之初,舊的江湖道義和新的價值觀、為人處世的方法混在一起。廖凡演的斌哥,過去有情有義、忠守江湖原則,但也收一點錢幫人鏟事。到了三峽部分,趙濤去找刁亦男演的大學生,大學生說:“現在我們都企業化了。”這是整個電影的一把鑰匙,我們所說的江湖變遷,企業化是非常重要的轉折點。2001年也是互聯網開始進入我們生活的時代,我想寫這樣新的變革,同時這個階段也跟我自己的生存體驗相吻合。

羊城晚報:這部影片為什麼依然採用回到過去的視角?

賈樟柯:關注現實久了就會關注歷史,有因就有果,現實社會的很多問題都能在歷史裡找到原因和答案。我不是單純對古代或過去感興趣,而是對今天感興趣,要尋找它的因,才會回到歷史講故事。我不太喜歡架空的電影,因為我們在真實的世界生活,《江湖兒女》的故事很戲劇性,但我還是希望發生的場景是現實世界,這樣才會給觀眾更多自我情感的投射。

關於票房

2 “《江湖兒女》喚醒了以前不怎麼看賈樟柯電影的觀眾”

羊城晚報:目前影片上映6天取得5500萬元票房,明顯少於同日上映的《悲傷逆流成河》。這個成績在你的預料之內嗎?你對票房的心理預期是多少?

賈樟柯:《江湖兒女》上映兩天半,票房就超過了3500萬元,打破了我上一部影片《山河故人》的紀錄。我和整個宣發團隊都非常驚喜,本來我們以為這部電影應該是走長線的,沒想到在中秋佳節就有這麼多觀眾走進影院。

從每天將近一千萬元的票房收入來看,《江湖兒女》除了吸引過去喜歡我的電影的觀眾,還喚醒了以前不怎麼看賈樟柯電影的觀眾。一站站的路演跑下來,我發現觀眾非常年輕,這些年輕孩子並不像人們想象的那麼不知世事,他們對電影的理解讓我很驚喜。

羊城晚報:《江湖兒女》入圍了戛納電影節主競賽單元,你覺得中國電影在國際上的地位有變化嗎?

賈樟柯:這些年除了參與國際電影節,中國電影的海外銷售量也在增長,《江湖兒女》就賣到了十多個國家,國內觀眾也有改變和進步,我蠻欣喜的。

關於角色

3 “在愛情中追求智商,或許是因為純度不太高了”

羊城晚報:有觀眾認為,《江湖兒女》裡的女主角是一個為了愛情智商不在線的女性形象,你怎麼看?

賈樟柯:如果一個女人在戀愛過程中還能展現出超高的智商,可能愛情的純度是有問題的。不論男性還是女性,在戀愛中的智商都不會高,那是因為我們真心相愛、不算計、不存私心,才會以身相許。在愛情中追求智商,或許是因為純度不太高吧。

羊城晚報:巧巧和斌哥之間是怎樣的戀愛關系?最后結局是斌哥走了,巧巧一直徘徊在門口,她對斌哥還有愛嗎?

賈樟柯:電影裡趙濤演的巧巧說得很清楚,過去兩個人相愛,是有情有義。廖凡扮演的斌哥,在情感上對趙濤有過毀滅性的打擊。三峽分手后,就像趙濤說的一樣,“無情,就不恨了”。她對斌哥已經無情了,為什麼還要收留他?是因為義。我過去不會把情和義分開,因為小時候受的教育是有情有義,這個世界上,人和人不會一直有情,但義是需要的。義意味著做人的底線,是一種惻隱之心,是人對他人的一種體察。

羊城晚報:很多觀眾說廖凡飾演的斌哥是“渣男”,你認可嗎?

賈樟柯:路演時,一位女觀眾問:“廖凡演的斌哥是渣男嗎?”我聽了就笑了,我說:“如果你理解他是一個渣男的話,那對我來說他是一個讓人心疼的渣男。”在《江湖兒女》中,兒女是同等重要的,廖凡飾演的是一個迷失者的形象,他從一個有情有義、江湖豪情四射的男性,逐漸迷失了自己,就跟我們大多數人一樣,無非是追求世俗意義上的成功,追求有錢有權。寫這個劇本使我第一次對男性有了反思。就像影片的英文名“灰燼是最潔白的(Ash is Purest White )”,等到很多年之后,我們終究會化為灰燼,隻有擁有這樣一種時間觀念,我們才會體察、會原諒,會心懷惻隱之心去面對電影中每一個有毛病的人。

關於風格

4 “導演忠實於自己的情感世界,這稱不上是自戀吧”

羊城晚報:為什麼會在這部電影裡加入UFO元素?

賈樟柯:UFO是第二次出現在我的電影中,第一次是2006年的《三峽好人》,趙濤抬頭看到了一個UFO,礦工韓三明也看到了一個UFO。當時的UFO對我來說,是超現實主義的、是魔幻的。到了《江湖兒女》,我覺得它是某種現實。巧巧跟斌哥分手后,在火車上遇到了徐崢演的演說家,這對巧巧來說是生活的另一種可能性,她或許可以開始一段嶄新的生活和感情,但她沒有。在這之前,無論是巧巧還是斌哥,他們都在繁雜的人際關系裡生存,等到趙濤下了火車,她是一個人,這也是全片主人公唯一不處在人際關系中的時刻,也是她最孤獨最絕望的時刻。寫到這兒,我覺得或許應該讓她看到一個生命的奇跡,然后就寫出了看到UFO這一幕。

巧巧這個人物形象是嶄新的。一方面,她從弱女子一點點發展成一個強悍的女性﹔另一方面,巧巧在最后變成了一個超越情感、可以不依賴愛情就生存下去的女人。電影原來的名字就叫《金錢與愛情》,許多人這十幾年忙忙叨叨,圍繞的無非就是金錢和愛情,我們對情感的依賴和欲望,和對金錢的依賴和欲望是一樣高的。但巧巧最后是非常決絕的態度,我覺得這其實是很悲傷的,但同時也是一種自主的有力量的方式。

羊城晚報:你在《山河故人》中選了葉倩文的《珍重》作為插曲,這次在《江湖兒女》中選用了《淺醉一生》和《有多少愛可以重來》這兩首歌,能具體說說是出於什麼考慮?

賈樟柯:我受香港文化的影響比較大。山西話是古語,廣東話也是古語,有很多發音一樣,我特別喜歡粵語歌,特別有共鳴。《淺醉一生》這首歌我非常喜歡,最早聽到是小時候在錄像廳看吳宇森的電影《喋血雙雄》,我覺得這首歌代表著濃情厚義。今天的流行音樂也有很多好聽的旋律,但歌裡那種赤誠相戀的感覺,消失得很厲害。我一直把《淺醉一生》這首歌留在我的歌單裡,每次聽它都能夠聞到江湖的味道,聞到赤誠相愛的味道。

《有多少愛可以重來》這部分是一個電影的魔術,在《江湖兒女》中,舞台上演唱的部分,是我12年前在三峽偶然拍到的,而舞台下趙濤坐在那兒聽歌的部分,是去年拍的。我們的攝影指導、美術指導和燈光指導,用高超的技藝,把跨越12年時空的演出,變成了同一時空裡的戲。這首歌是一個意外的收獲,是我在整理過去的素材時看到的,我很感動,這首歌也和巧巧跟斌哥分手后的心境非常契合,所以就用了。

羊城晚報:有人說《江湖兒女》是你的階段性總結,是裡程碑,是這樣嗎?

賈樟柯:《江湖兒女》只是我的一站,之所以有人說我在向自己致敬,主要是山西和三峽我都拍過。我特別想在拍攝過的地方重新講一個江湖故事,舞台不變,而演出的戲不同。

影片時間跨度比較大,從2001年到2018年共十七年。空間跨度也大,我們從山西拍到三峽,從三峽拍到武漢,從武漢拍到新疆,再從新疆又拍回山西,有7700公裡的空間轉換。

羊城晚報:有影迷認為你在新作中用了不少過去作品中的元素是一種自戀,你怎麼看?怎麼評價“賈樟柯電影宇宙”這個說法?

賈樟柯:一個導演忠實於自己的情感世界,忠實於自己感興趣的人跟事,這稱不上自戀。隻有忠實於自己,才能把自己的真情實感調動出來,你所描寫的人和事,才是電影最有價值的部分。從這個角度來說,電影史上幾乎所有的導演都是忠實於自己的。比如小津安二郎,他一直在拍家庭﹔比如小說家福克納,一直在寫他的小鎮。總有一些人,對很多人和事是一直無法忘記,無法離開的,我可能就屬於這種人。我無法離開我喜歡的人群,從這個角度來說,這是真實的賈樟柯而不是所謂自戀的賈樟柯。(記者 何晶 龔衛鋒 攝影 羊城晚報記者 宋金峪)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量