連續舉辦36年的"奇跡節目" 登上吉尼斯紀錄的春晚

1983年春晚節目單。翻拍/本報記者方非

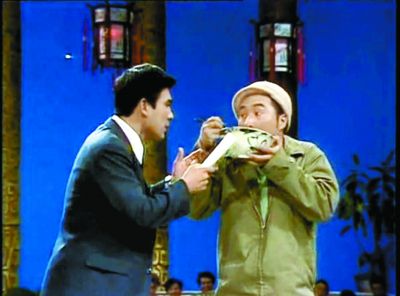

1984年春晚上,陳佩斯、朱時茂表演小品《吃面條》。電視截圖

2002年2月11日,《北京日報》2版

▲1983年2月4日,《北京日報》2版

▲2004年5月25日,《北京日報》2版

▲1992年7月3日,《北京日報》5版

1984年1月31日,《北京日報》2版

在春晚彩排期間,黃一鶴(左一)習慣用一副扑克牌研究晚會節目編排。翻拍/本報記者方非

1983年春晚上,李谷一演唱《鄉戀》。電視截圖

▲1983年春晚的四位主持人,從左至右為王景愚、劉曉慶、姜昆、馬季。電視截圖

1983年春晚動畫片頭。 翻拍/本報記者方非

1983年除夕夜,第一屆春節聯歡晚會以直播的形式歡樂登場。從此,中國人的團圓夜守歲有了春晚做伴。擁有億萬觀眾的春晚甚至擊敗了美國奧斯卡頒獎晚會,榮獲吉尼斯世界紀錄証書。

春晚的誕生

在改革開放剛剛起步的上世紀80年代,解放思想的號召在各行各業都得到了積極響應,電視文藝界也不例外。過去,央視的迎春晚會大都是“錄像晚會”,新意不足、吸引力不夠。1982年深秋的一天,央視決定要把1983年的晚會辦得不同尋常。

央視下這個決心是有“底氣”的——上世紀80年代初,改革開放讓中國經濟開啟了迅速發展的新階段,人們的物質生活水平隨之提高,電視觀眾家裡的“物質基礎”比過去雄厚多了。1962年,全國電視機數量尚不足1萬台﹔到了1982年,全國電視機數量已經達到2761萬台,且每年都以幾百萬的數字增長。1982年,全國的電話用戶也超過了300萬。晚會想做的種種創新,有了上面這些物質基礎打底,就能順利實現了。

因為1983年的晚會從內容到形式和從前大不一樣,所以再沿用過去“迎春晚會”的名稱就不太合適了。這台充滿創新元素的晚會最終定名為我們今天熟知的“春節聯歡晚會”。據本報1983年2月4日2版《除夕聯歡 電視觀眾電話點“知音” 新春同樂 幽默大師“月下追韓信”》報道,1983年的春節聯歡晚會是以直播的形式與大家見面的,晚會由馬季、姜昆、王景愚、劉曉慶作為主持人串場。除觀賞晚會已准備的基本節目外,北京觀眾還能通過四部專用電話點播參加晚會的演員演出自己想看的節目。

回憶1983年的春晚,觀眾公認的最大一個高潮,是李谷一演唱歌曲《鄉戀》。《鄉戀》誕生於1979年,是電視片《三峽傳說》的主題歌,是當時紅極一時的流行音樂。可是,由於當時文藝界仍然受“高、快、響、硬”的風格影響,《鄉戀》被批為“靡靡之音”,盡管受到許多人的喜愛,但在正式場合誰也不敢碰。春晚剛開始不久,新上陣的四部熱線電話很快就熱得快“著火”了,現場點播李谷一的《鄉戀》的電話一個接一個,點播條裝滿了四五個盤子。幾番斟酌考慮過后,在場的部領導最終決定順應觀眾要求。

有意思的是,當工作人員聽到領導的指示時竟立馬慌了手腳。原來那時所有的歌曲都是提前准備好磁帶,在現場播出時演員隻要對口型就行,可是《鄉戀》已經被禁播了好幾年,錄音師根本就沒准備磁帶!導演黃一鶴趕緊讓大伙兒找磁帶。最后,一名技術人員告訴黃一鶴,家裡有《鄉戀》的磁帶。黃一鶴立即讓他騎車去拿。20多分鐘之后,這個小伙子滿頭大汗地把磁帶取了回來。(2008年12月15日《北京日報》9版,《春晚破土——1983年春節聯歡晚會誕生始末》)

《鄉戀》終於在春晚上亮相了。由李谷一演唱的《鄉戀》給了所有人一個驚喜,這個驚喜也把晚會推向了高潮。

“這不僅僅是音樂上的事,還是思想上的事。”李谷一說,《鄉戀》就像改革開放初期文藝界的一顆信號彈。它的解禁,昭示著文藝創作可以豐富多彩,“各種形式的歌曲和演唱方法都應該有”。(2018年7月17日《北京日報》10版,《〈鄉戀〉,流行歌壇一顆信號彈》)

第一次現場直播、第一次觀眾參與點播互動、第一次設立晚會主持人……1983年的春晚開創了一個新時代。從此,春晚成了電視文藝界的改革先鋒,一個新的名牌電視節目由此誕生。除夕夜看央視春晚,也從1983年開始成為中國家庭數十年不曾改變的過年守歲“新年俗”。

春晚的巔峰

有了1983年第一屆春晚帶來的巨大驚喜和歡樂,人們對第二屆春晚的期待值變得更高了。為了把春晚辦得更加豐富多彩,央視在這一年放了許多“大招”,以至於1984年春晚成為后來歷屆春晚難以超越的巔峰之作。

據本報1984年1月31日2版《團結歡樂迎新春 訪中央電視台〈春節聯歡晚會〉劇組》報道,春晚的台本九易其稿,為了使節目安排緊湊、自然,創作組的同志還把節目卡片擺在地板上移來挪去反復推敲。導演黃一鶴對記者說:“今年的晚會,我們仍然採用現場實況直播和觀眾電話點播節目的方式。這樣可以和觀眾直接交流,更加親切。今年,點播節目的電話增加到四十部,各省、市、自治區都有專線,北京觀眾可用六部直通電話。觀眾點播同一位演員節目的次數超過五十次,就爭取為大家現場演播。為此,專門配備電腦計票……”據說,當時已經有心急的觀眾早早來信要點播節目了。

1984年春晚上,馬季的相聲《宇宙牌香煙》讓人們笑聲不斷。不過最讓人難忘的,還要數陳佩斯、朱時茂聯袂演出的小品《吃面條》。陳佩斯演的試戲小伙兒生動鮮活,從一開始的欣喜貪吃到后來的撐得走不動道兒,他手中的一碗碗面條像接通人們開懷大笑的按鈕,從頭至尾讓觀眾笑個不停。直到今天,人們每每想起或看到,也會情不自禁地笑起來。《吃面條》標志著中國喜劇小品的誕生,也成了春晚的經典節目。它在全國掀起了一股灼人的小品熱,以至於后來如果一台晚會沒有小品,人們就會覺得缺了點兒什麼。

這一屆春晚引起轟動的,還有首次邀請港台明星來演出。戴著金絲邊眼鏡、淺色洋裝配一條深色圍巾的香港歌星張明敏,以一曲深情的《我的中國心》風靡全國。當時還是業余歌手的張明敏,因在春晚演唱了這首激發人們愛國熱情的歌曲,一下子成了國人眼中的巨星。

這一屆春晚還產生了一個被歷屆春晚沿襲使用的經典,那就是由喬羽作詞、王酩作曲的春晚壓軸曲——《難忘今宵》。這首飽含深情的歌曲,表達了人們對祖國的美好祝願和對美好生活的期許:“難忘今宵,難忘今宵,無論天涯與海角,神州萬裡同懷抱,共祝願祖國好……”

第一個小品、第一批港台明星、成為歷屆春晚結束標志的經典歌曲……1984年的春晚,成為春晚歷史上一個裡程碑式的標杆。

開門辦春晚

1992年,我國確立了社會主義市場經濟體制,改革開放和現代化建設進一步加快。這一年,中央電視台的春節聯歡晚會已連續舉辦了十年,成為全國收視率最高的電視節目。人們總是對春晚有著特別高的期望,怎樣辦好春晚,自然也成了全國人民關心的熱門話題。

在1992年7月3日,本報開辟討論專欄《今年大年三十怎麼過?》,為關心春晚的讀者提供談看法、提建議的園地,大家一起為辦好春晚出點子。專欄開辟不到兩個月,就已收到來自全國各地的讀者來信數百封。翻看當年的報紙,一些讀者的點子確實新穎實用,比如讀者田雲提出,春節聯歡晚會沒必要大改,可以借助全國的力量,發揮各個地方台的優勢。讀者夏雨也建議,可以讓各地電視台將自己最好的節目拿出來,在春節聯歡晚會上比試比試,也能提高晚會質量。讀者孔慶國則建議,把競爭機制引入節目的挑選之中,按音樂、舞蹈、小品、相聲等分類,按參加“奧運”的格式在全國選拔,年三十決賽。

在隨后開啟的1993年春晚籌備中,央視提出“春節晚會大家辦”,鼓勵地方台推薦節目,對中選者予以獎勵。並首次引入競爭機制,向央視各部門公開招聘春晚總導演。還在中國電視報刊登選票,請全國觀眾評選“我最喜愛的春節聯歡晚會節目”,積極鼓勵全社會為春節晚會獻計獻策。(1993年1月18日《北京日報》5版,《金雞唱曉春來 中央電視台春節晚會籌備就緒》)

此后,“開門辦春晚”漸漸成了一個慣例。1994年,央視春晚劇組開展了“假如我來主辦春節聯歡晚會征文”、“中央電視台春節晚會征集好節目”活動,集思廣益、博採眾長,收到了全國各地數千封信函。為了獲得好節目,劇組的腳印曾遍布廣東、上海、安徽、湖南、河南等許多省市。1996年,春晚打破以往的格局,除中央台外,同時在上海和西安設立兩個分會場,三地互傳節目,展示除夕夜舉國“大聯歡”的場面。2004年,央視首次面向全國征集春節聯歡晚會的策劃方案和節目,全國各省、自治區、直轄市、新疆生產建設兵團廣電局都積極向春晚劇組推薦節目……凝聚了全國人才智慧與精華的春晚,不斷出新。

2012年4月3日,央視的春節聯歡晚會擊敗了美國奧斯卡頒獎晚會和“超級碗”橄欖球比賽,被認定為“全球收看人數最多的晚會”,榮獲吉尼斯世界紀錄証書。

春晚網上直播

新千年的第一個春節,網上拜年成了流行新時尚,春晚也新潮地上網了。除夕夜,央視春晚通過互聯網向全世界現場直播。據本報2000年2月7日1版《網上過年真熱鬧》報道,除夕之夜,北京的萬千網迷放著家裡好端端的大屏幕彩電不看,非要從網上看春晚直播。雖然那時的電腦反應速度異常緩慢,但網迷們還是執著地在網上欣賞著春節聯歡晚會。

其實,真想從網上看春晚的,是那些因為工作或其他原因沒能及時收看春晚的人們。像在北京一家醫院工作的張大夫,就是在大年初一早上通過網絡看的春晚。除夕夜正趕上他在醫院值夜班,沒能看成晚會。初一早上他剛到家,顧不上休息就立刻打開電腦大飽眼福。

2002年,春節聯歡晚會實現了與網絡的第一次“親密接觸”。網絡主持人首次在晚會亮相,與網友第一時間進行在線交流。除夕之夜,所有上網的觀眾都可以把自己對春節晚會現場的問題、意見和看法快速地反饋給晚會的網絡主持人,而網絡主持人也會在網上即興回答網友們的問題。(2002年2月11日《北京日報》2版,《破解春節晚會“十大懸念”》)

從1983年至今,春晚已經連續舉辦了36年。這對一個電視節目來說算得上是個奇跡。如今,觀眾們的眼界開闊了,除夕夜的選擇也越來越多元化,但春晚始終都是人們心中關於除夕夜團圓守歲的美好記憶,記錄著人們在改革開放好日子裡的幸福。(文字:黃玉迎 制圖:焦劍 歷史資料:京報集團圖文數據庫)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量