2018華語電影:大片不再雄霸天下 底層關懷贏取人心

《無問西東》劇照

2018年的華語電影令人“心情復雜”。一方面,《我不是藥神》《無名之輩》和《狗十三》這樣不可多得的“黑馬”佳片誕生,引發了更多的深思和討論﹔另一方面,張藝謀、姜文和賈樟柯這三位名導在2018年交出的作業雖然在編導、技術和制作上都達標,但也都由於導演的強烈風格收獲了兩極分化的評論。此外,還有延續《戰狼2》主旋律動作片風格的《紅海行動》,扎堆出現、令人“笑不出來”的《唐人街探案2》《西虹市首富》這類商業喜劇,以及以《無問西東》《你好,之華》為代表的正面臨各種尷尬局面的文藝片……整體來說,2018年並非佳作頻出的一年,但也留下了不少驚喜和反思的空間。

動作電影:香港導演獨佔鰲頭?

2018年初上映的《紅海行動》可以看作是對2017年票房神話《戰狼2》的一次升級:改編自也門撤僑事件,又有知名香港動作片導演林超賢執導,地道的“港片”風味和愛國主義題材碰撞出了火花,幾位主演的演技也都可圈可點,沒拖整部電影的后腿。各種高潮迭起的戰斗場面和軍事元素塞滿了兩個小時。此外,《紅海行動》一片中採取的是團隊作戰,這也在一定程度上規避了主角太過全知全能的缺陷。但此片依然有它的缺點:無休止的戰爭場面導致畫面過於血腥凶殘,在尚未實行電影分級制度的內地,頗有可爭議之處。

另一部收獲了較好口碑的《無雙》同樣是典型的香港動作片,由《無間道》系列導演庄文強編劇並導演,又有周潤發和郭富城作為雙主演,在劇情上也沒有讓觀眾失望。“假鈔帝國”這一經典的犯罪主題,在近幾年主題愈發離奇的犯罪片市場中似乎已經變得遙遠而模糊,但《無雙》的經典質地將這一主題很好地帶回了觀眾的視線。周潤發在本片中的表現也依然有一絲“小馬哥”的影子,這部電影在國慶檔的成功,也很難說沒有觀眾對經典港片的懷舊情緒做貢獻。

名導的爭議之作

如果用一句話來評點《邪不壓正》,那就是:“成也姜文,敗也姜文”。姜文的個人風格在這部電影中得到了極大化的呈現,張北海原著《俠隱》的風味所剩無幾。姜文在這部電影中填塞的信息量極大,幾乎每幀畫面都能挖出一兩個“隱喻”和“梗”,再搭配上他任性的敘事風格,導致《邪不壓正》的觀影門檻相當高,甚至可以說,隻有對姜文十分熟悉和欣賞的觀眾,才能完全享受和理解姜文在《邪不壓正》中表達的東西。

對於普通觀眾來說,《邪不壓正》依然是一部好看、過癮的電影。主線是彭於晏飾演的李天然在北平復仇的故事(也有網友調侃,這部電影應該叫“李天然尋爹記”),以及由此牽扯出來的各種不同勢力之間的相互對抗、各個角色背后的各懷鬼胎。隨著情節不斷發展,復仇這一主題變得愈來愈模糊,就像故事從地面上的北平慢慢漂浮到了屋頂上的北平。反諷的台詞、精煉而荒誕的人物、精細的美術和服道化,都讓《邪不壓正》擁有相當多的笑點和高潮,而廖凡、姜文、許晴等戲骨的加持,賦予影片更多的魅力。只是,很難將《邪不壓正》稱為一部成功的院線電影:姜文酣暢的自我表達讓它更接近一部迷影片、一部 “自己人”的狂歡。

讓張藝謀捧回金馬獎最佳導演的《影》相比熱鬧的前作《長城》,似乎走向了內斂沉靜的另一個極端。全片最令人印象深刻的莫過於從頭到尾的水墨風格,《影》的劇情也相當符合“中國風”的構圖:開頭和結尾都是孫儷飾演的小艾跑步穿過朝堂、向門外窺視的鏡頭,這一閉環式的設計就像電影中不斷出現的太極圖一樣工整。全片敘事游刃有余。在動作戲上,無論是陰陽圖上的切磋還是張藝謀擅長的團體戰都處理得相當干淨。此外,鄧超的一人分飾兩角雖然略微浮夸,但也很好地塑造了狠辣和沉郁的兩個角色。

然而,過量鋪陳地使用水墨、竹子、書法、刀劍、琴瑟這些“刻板印象”裡的中華元素,也有過分消費“中國風”與傳統文化之嫌。但從另一方面看,由這些符號構建出話劇感和舞台感,或許也正是張藝謀希望傳達的:從具體的歷史和情境中剝離出來,去觀看在這小小的水墨舞台上權謀的爭斗和人性的善惡。

審美疲勞的商業喜劇

2018年的商業喜劇依然層出不窮,但質量本身有待商榷。重復搬運網絡熱梗、劇情套路化、演技太過浮夸都是國產喜劇片正在面臨的困窘。

《唐人街探案2》沒能延續上一部的成功,它從上一部的“喜劇外皮的推理片”演變成了“披著推理外衣的喜劇片”。上一部扎實的推理故事、片尾精彩的反轉在這一部中不復存在,整個電影推理部分的邏輯非常薄弱。此外,《唐人街探案2》的搞笑橋段也並不“高級”,而是停留在開粗俗玩笑、反串和笨拙的動作戲等審丑元素上。

《捉妖記2》同樣也沒能實現對前作的超越。前作中的小妖怪“胡巴”意外地戳中了許多人的萌點,第二部遂把重點全部放在賣萌的胡巴上,卻忽略了“捉妖”這一主線。前作留下的線索和懸念盡數懸置,缺乏劇情上的亮點。

開心麻花的作品似乎已經壟斷了近年的國產喜劇市場,從《夏洛特煩惱》到《羞羞的鐵拳》都交出了不俗的答卷。然而2018年的《西虹市首富》卻有些平庸。從喜劇技術上,《西虹市首富》的台詞和各種包袱都維持了開心麻花的一貫水准,但全片的推進都依靠“必須一個月內花光十個億”這一異想天開的設定,對貧富反差的諷刺未免流於表面。開心麻花系列從電影市場取得巨大成功到今天,遇到了創作瓶頸。

小沈陽自導自演的《猛虫過江》則更加不盡人意。該片講述一群東北男人在台灣的故事,其笑點很大程度上是被“地域刻板印象”所驅動的,然而小沈陽的處理並不精妙——這些刻板印象以一種令人不適的方式放大,片中的包袱和梗,與人物和劇情呈現脫節狀態,也讓整部電影變得蒼白無力。

處境尷尬的“文藝片”

2018年初上映的《無問西東》,本是2011年時清華大學百年校慶的宣傳片,卻由於種種原因七年后才和觀眾見面,上映后遭遇了兩極分化的評價。這從某種意義上也體現了如今華語文藝片的尷尬境地:總是難免遇到“生不逢時”和“不合時宜”的狀況。

《無問西東》採取的是多線敘事的結構:第一個故事的主角吳嶺瀾成為了第二個故事主角沈光耀的老師,沈光耀開著戰機為難民投下的食物,救活了第三個故事的主角陳鵬,陳鵬救贖了李想和王敏佳。李想則救了第四個故事裡張果果的父母。張果果則救下四胞胎姐妹……每個故事的主角都和清華有著聯系。作為一部宣傳片,這樣的用心大致是為了傳達大學的歷史和傳承,但劇情並沒有讓這環環相扣的四個故事顯得合理,反而讓它們傳達的感動顯得有些用力過猛。但片中的很多細節處理得非常動人,借用了不少西南聯大時期的真實事件,如教授因為雨點打鐵皮屋頂的聲音過大,而宣布“停課聽雨”等,在整部電影略顯空洞的宏大敘事中,顯得格外真誠可貴。

2018年華語文藝片風頭最勁的一部,除了12月31日上映的《地球最后的夜晚》,大概就屬岩井俊二編劇導演、陳可辛監制、周迅主演的《你好,之華》了。有人評論,這部電影是中老年版的《情書》。的確,岩井俊二也將《情書》中講究的細節、溫和的節奏及精巧的結構帶進了《你好,之華》。和岩井俊二的前作《花與愛麗絲》類似,這部電影講述的也是兩個女孩的故事。不同的觀眾會在這部電影裡找到“戳中自己”的點,比如自己的少女時代、暗戀對象,或者曾經的失落和懷念。然而,這部電影的內核依然是日式情懷。就連取景地大連,也被拍出了“日本味”,更不用提岩井俊二偏愛的日式學校制服、“小清新標配”大逆光以及在《關於莉莉周的一切》被大面積使用的全景抒情段落。《你好,之華》在口碑和票房上,都遠未達到期待中的效果。觀眾熱愛日式小清新,但卻未必會為一部披著中國故事外衣的日本故事買賬。

由新人導演落落執導的《悲傷逆流成河》雖然並未在票房和口碑上激起太大的水花,但郭敬明的小說原著依然帶來了一波“懷舊粉”貢獻票房。比起小說中略顯矯情和幼稚的“殘酷青春”,電影改編的一個成功之處就在於將敘事重點放在了“校園霸凌”這一社會問題上。影片把原著中出於嫉妒而欺負女主角的“大姐頭”改寫成了一個同樣曾遭受校園霸凌的“報復者”,這一角色的立體讓整部電影的結構立體了起來——校園霸凌不僅僅是出於沖動或一時腦熱的情緒,它的背后存在更加復雜的結構性問題。《悲傷逆流成河》算不上是一部成功的作品,但它的可貴之處在於為探討校園的華語電影探出了一條可走的路。

現實題材劇情片成票房黑馬

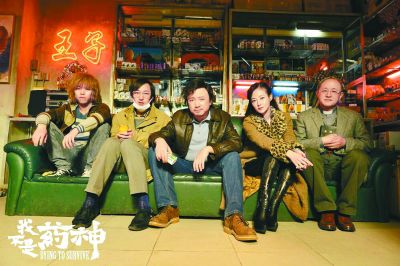

在較為平淡的2018年,《我不是藥神》成為華語電影的大贏家。在以“對華語電影格外挑剔”著稱的豆瓣上,收獲了9.0之高的評分,還為主演徐崢帶來了第55屆金馬獎最佳男主角的獎杯。

《我不是藥神》改編自慢粒白血病患者陸勇代購抗癌藥的真實事跡,把原本故事的亮點盡數保留的同時,各處改編也都合理而熨帖,整部電影前半部分笑點密集,后半部分催人淚下。幾位演員也都貢獻了相當不錯的表演。再加上對本世紀初上海巷弄的“神還原”及優秀的畫面調度和配樂,種種元素相互疊加,讓《藥神》站上了2018年華語電影的榜首。在韓國,通過商業片把社會問題介紹給大眾並引起反思和探討(如《熔爐》《素媛》和《殺人回憶》)的做法已經相當成熟,而《藥神》帶給我們的,正是在中國實踐這條路徑的可能性。

另一部反映小人物生存和精神狀態的《無名之輩》,其題材和氣質都與《藥神》遙相呼應,而這兩部現實題材的小人物影片在票房上的異軍突起,也說明了觀眾對這類貼近自身生活的影片有著越來越高的需求和接受度。

《無名之輩》以戲劇化的敘事手段,以一個案件為切入點,將幾條線索交織在一起,描畫出小人物的精神群像。一心想通過做個大事情來揚名立萬的劫匪卻成為笑柄﹔一個口尖舌利的高傲癱瘓病人因為無法自理而一心求死﹔一個想破案立功的中年保安被誤當成嫖客示眾﹔一個想召集同伴為父親雪恥的富二代面臨無人響應的尷尬悲涼……每個人都想努力獲得尊嚴。這一中心思想,特別准確地抓住了普通百姓的現實痛點,因而作為一部劇情片,卻引起廣泛的共鳴,從而獲得票房和口碑的雙豐收。但從藝術性來說,這個影片的雕琢感和商業片套路還是過於明顯了,尤其是大團圓結局的處理,削弱了之前的現實力度。

以女性群像為抒寫焦點的《找到你》,通過一個兒童失蹤案,串聯起三個不同階層的女性各自的生活境遇,為觀眾描繪出當代女性的集體困境。贏得了眾多女性尤其是在家庭和事業之間全力打拼的職場女性的共鳴。

慢下來的雋永之作

在追求快剪輯和快節奏以帶動觀眾情緒的當下,《江湖兒女》和《狗十三》反其道而行之,以沉穩的氣質和細膩精准的表現手法,為觀眾帶來了對人生和人性的深入體驗。

賈樟柯的《江湖兒女》一度獲得了兩極分化的評價。有人認為這部作品的重要性在於串聯起賈樟柯之前的若干部作品,是他個人風格的集大成者。也有人認為這是賈樟柯的自我重復,未免有遇到了創作瓶頸之嫌。

《江湖兒女》的故事並不復雜,它講述的是趙濤飾演的巧巧和廖凡飾演的斌斌在人生的三個階段的不同境遇,劇情工整地通過賈樟柯熟悉的分段式結構流淌出來。“江湖”兩個字在兩人的對話和生活中反復出現,斌斌作為黑幫頭目,自然是生活在所謂的俠義“江湖”中,這無疑是最淺的一層含義。而在巧巧和斌斌因卷入另一幫派的火並、相繼入獄又出獄之后,“江湖”的深層含義才顯現出來。拋卻顯得有些“鄉村黑幫愛情故事”的主線敘事,這部電影出彩之處在於:通過一個個過客的故事反映上世紀九十年代末至今中國的復雜世相:偷錢包的女人、調戲乘客的摩的司機、在火車上吹牛以求艷遇的小賣部店主……巧巧從黑幫的“江湖”跨入更加寬泛的、作為社會的“江湖”之后也摸索到了自處之道。這也正是這部電影的可貴之處:巧巧並不是傳統意義上柔弱、被動的女性形象,她積極地參與和利用“江湖”的規則,有些手段甚至顯得有些狡猾。影片的最后,斌斌的突然離場和監控攝像中巧巧眺望的身影都從各種層面給“江湖”兩字的含義增加了更加曖昧的可能性。

影片在敘事上已入化境,許多段落給人以蕩氣回腸之感。比如巧巧和斌斌的旅館重逢、癱瘓后的斌斌在麻將館裡與譏諷者的沖突等段落,將細膩的情緒起伏與緊張的劇情推進完美地融合在一起,其場面調度和表演功力共同制造的戲劇張力堪稱經典。

2018年華語影壇的年終彩蛋《狗十三》,實際上拍攝於五年前,劇本來自焦華靜,是她在北京電影學院的畢業作品。《狗十三》是一個關於少女成長的故事,屬於小成本片。導演曹保平在採訪中說:“看完(劇本)我特別觸動,一個女孩和父親、家庭的關系,它是一個不俗的表達,超越了普通意義上的所謂成長,所謂親情。我覺得成長是一個最殘酷的過程,好多虛飾的成長的美好,是選擇性遺忘和回避。成長是一個人從純粹到可以消化各種復雜事物的時期,是一個人變質的時期,它多殘酷啊,但是大家沒有去拍那種殘酷。”

不同於其他甜膩的所謂“青春電影”,在這部影片中,曹保平把父女的矛盾放大,賦予強烈的隱喻性,納入了自己的拍攝風格,人物沖突激烈,用他自己的話說:“極力把它回到我的系統裡,我想讓它回到劇情片的形態。”秉承曹保平一貫的創作理念,《狗十三》具有強劇情、強人物性格和現實主義的風格特征,同時,又保留著原生劇本中女性對於情感和成長的細膩記憶。這是一部不同於曹保平導演以往作品的電影,也是華語電影中對該類題材最為出色的表達之一。

結語

回顧2018年的華語電影,我們不難發現,偶像和大制作已難再是票房的保証。經過十余年的院線觀影洗禮,觀眾們已經不再滿足於簡單的被搞笑和被煽情,不再滿足於缺乏精神內涵的純視聽刺激。觀眾更期望看到和自身生活經驗有深刻關聯的影片,富有寫實意味的細膩表達正在適時浮出水面。

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量