電影評分"一星"還是"五星"? 別陷入意氣之爭

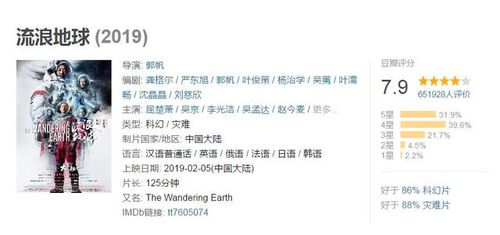

睡前聊一會兒,夢中有世界。大家好,我是黨報評論君。最近,電影《流浪地球》的票房節節攀升,在豆瓣上的評分卻從8.4下降到了7.9。評分下降沒什麼稀奇,但引發了一場電影粉絲和豆瓣之間的口水仗,著實讓人始料未及。今晚,我們就從這件事情聊起。

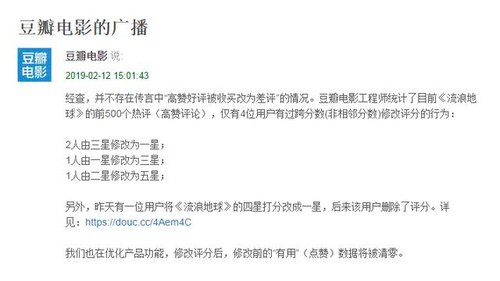

事情起因是這樣的。先是網傳《流浪地球》的豆瓣評分遭到大量五星改一星的情況,甚至還有收錢給差評的傳言﹔之后網友質疑豆瓣評分機制,認為機制有漏洞,可能被水軍利用,影響電影口碑。眼看豆瓣無動於衷,憤怒的粉絲便去各大應用商店,瘋狂給豆瓣app刷一星差評。一時間唇槍舌戰、一地雞毛。直到2月12日,豆瓣連發三個聲明,否認了“高贊好評被售賣改成差評”的情況,並表示“為了避免此類事件發生,我們也在緊急優化產品功能”。事情至此似乎告一段落,但為何一場電影的討論演變成粉絲之間的意氣之爭、甚至開啟互相傷害模式?值得深思。

近年來,打分點評引入產品設計,催生基於大數據的評價機制,給用戶大大減少了選擇成本。電影好不好,上豆瓣、貓眼等平台看看評分、刷刷影評﹔酒店行不行,看看網友的評分心底就大概有譜了。為什麼人們熱衷並需要評分?在於足夠大的評分樣本量形成的大數據,往往是評價產品最具有公信力的參考,從中既可以看到多數人的態度,也能衡量出產品的水准。公信力可謂是評分機制的靈魂,也是其意義所在。從另一個方面講,粉絲對豆瓣評分著急上火、揪著不放,雖說是質疑電影評分的公信力,但也是對豆瓣平台權威性的認可,和更好產品服務的期待。

一千個人眼中有一千個哈姆雷特。一部電影也好、一個產品也好,有人熱捧也可能會有人厭惡,有贊有彈是常態。從這個意義上講,用戶有打一星的權利,那種“打一星者、雖遠必誅”的腔調無疑有意氣之爭的嫌疑。需要區分的是,一星評價究竟是出自理性分析和客觀評價,還是劍走偏鋒的嘩眾取寵、唾沫橫飛的宣泄情緒,二者有著天壤之別。打開豆瓣上《流浪地球》的主頁,差評率有15%,這裡面固然有對電影接受和理解的不同,但也有一些僅僅是沖著某個演員、某種情感去的,為了反對而反對,甚至是以牙還牙的相互攻擊。當評分不再是體現產品好壞的標准,“打一星”還是“打五星”成為一種站隊與表態,一言不合就開撕,不為求真隻為求勝,那麼消解的就是評分機制的意義和公信力,也會破壞良性的互聯網生態。

關於“打一星”,還需要警惕一個現象,就是職業差評師的出現。近日,江蘇海門法院審理全國首例電商平台狀告差評師,此前,這3名差評師以撤銷差評為由,先后5次敲詐商家,以涉嫌敲詐勒索被刑事處罰。不光是購物網站上,現實中各個領域都能看到這些“職業碰瓷”的身影。在影評市場,也不乏一些影評師靠罵電影做生意,通過惡意差評來誤導觀眾。這種現象早已超出“意氣用事”的范疇,而是用“打一星”來實現其自身的利益訴求,直接導致評分數據不真實,也給社會的信用體系和公平公正的市場環境帶來損害。

產品有產品的邏輯,市場也有市場的底線,一個共同的願景當然是,通過良性互動產生正向激勵,讓各方都能夠從評價機制中分享到紅利。正因如此,我們樂見豆瓣針對用戶的訴求改進自己的評價模式,也樂見近年來在打擊“惡意差評”等擾亂市場秩序行為上的努力,也期待用戶在使用自己“打一星”的權利時,能夠盡可能的審慎和理性。當然,對於那些深思熟慮后的一星,不妨有一個包容的心態,畢竟容得下批評,才能看得見未來。

這正是:評分千萬條,公正第一條﹔差評不走心,傷害兩行淚。

大家晚安。

(人民日報中央廚房·思聊工作室·桂從路)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量