《綠皮書》為什麼讓黑人導演想憤然離場?

《綠皮書》雖然拿下了今年奧斯卡的“最佳影片”獎,但導演彼得·法雷裡連“最佳導演”的提名名單都沒能入圍,在一些人眼中恐怕還是“成色不足”。這其中就包括了黑人“老炮”斯派克·李(《黑色黨徒》的導演),當他聽到最佳影片居然是《綠皮書》時,氣得要離座退場,被現場工作人員勸回,最后自嘲了句“每次有人開車,我就會輸(29年前他的《為所應為》就曾敗給過《給黛西小姐開車》)。”導致他憤怒的真正原因,當然不是開車的主題,而是這部《綠皮書》是一個幾乎由白人思維主導的電影,與他們這些黑人導演的作品有本質上的不同,“非我族類,其心必異”。

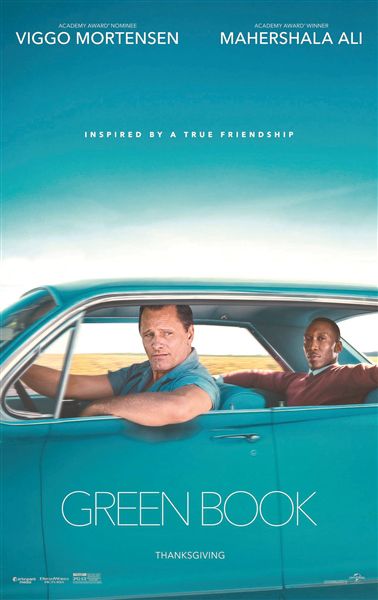

“綠皮書”這個聽上去有些浪漫的片名,背后卻是丑陋的美國近代史。在上世紀60年代,由黑人郵遞員編纂的這本“綠皮書”,是指導美國黑人深入保守南部腹地的旅行小冊子,告訴他們哪裡才能住宿、吃飯,否則就會遭到白人侮辱、驅逐和毆打,是一本滿是血淚的“保命手冊”。這麼個種族主義時代的特殊產物,放到半個世紀后的今天來回顧,原本應該滿是憤怒的聲討,在白人法雷裡的鏡頭下卻成了一個溫馨、包容的公路喜劇。他當年可是拍《阿呆與阿瓜》這樣的影片的,同樣是兩人結伴開車遠行,智商欠費的吉恩·凱利和杰夫·丹尼爾斯,如今成了黑白搭配的維果·莫騰森和馬赫沙拉·阿裡,敏感的膚色對立就在聖誕之夜化解,對於那些畢生斗爭的黑人平權運動家來說,這也太容易,太幼稚了。

當年種族對立的尖銳和粗暴,難以調和,《綠皮書》最后那場餐廳戲已有所體現,但在李這樣的激進主義者看來,還遠遠不夠,《黑色黨徒》裡就是經過血與火的暴力洗禮,差點付出生命的代價,才讓黑人有一絲刺破種族主義壁壘的機會。《綠皮書》裡的理解來得太輕巧,太想當然了,說得好聽是“舉重若輕”,說得嚴厲點就是“蓄意麻痺”,會讓人忽視掉斗爭的殘酷性。如果把今年奧斯卡上獲獎的四部“膚色片”放在一起看,《綠皮書》和《黑色黨徒》《黑豹》《假若比爾街能說話》並非一個“陣營”的,這種差別是立場和視角的區別,這才是斯派克·李等人難以容忍的。

因為事實上的種族沖突就在眼前,《黑色黨徒》裡最后的新聞片段就是當下的美國社會,《綠皮書》裡再怎麼柔光美化,都難以安慰那些被種族分子碾壓的死者家屬。而在保守主義重新抬頭的后奧巴馬時代,黑人地位和話語權的演變實在微妙,即便在好萊塢這個左翼大本營,能給出的聲援方式也沒有太多。去年已經聲嘶力竭地懟過了特朗普,今年就算把一半的表演獎頒給了黑人演員,也仍然難以平息少數族裔對平等的絕對主義要求——以阿裡在片中的戲份,憑什麼不能提名男主角,而隻算是男配?

白人為主,黑人為配,《綠皮書》裡這樣的設定,並不只是因為戲份的多少,而是前者對后者的觀察才是真正推動劇情發展的動力。司機托尼·利浦一路上發現唐·謝利博士身上的秘密,比沿途的風土人情更有意思,莫滕森的演繹更加豐滿,多虧了他銀幕上的莽漢形象和演員自帶的詩人氣質,讓這個托尼既有頭腦簡單的一面,也有微妙的內心曲線。從一個黑人用過的杯子都要扔掉的隱性種族主義者,到邀請黑人來家中同過聖誕節,真正打動托尼的,或許不是謝利的才華、修養,而是對“史上最孤獨的黑人”的同情,讓他意識到侮辱和暴力並不是解決社會問題的方法,至少不會像《皮膚》(今年奧斯卡最佳真人短片獎)裡那樣,把歧視和對立傳遞給下一代。但這種“頓悟”式的同情隻限於個人和家庭,難以蔓延到更廣泛的白人群體中,所以才會有風起雲涌的民權運動,才會有《假若比爾街能說話》裡的控訴司法不公,《黑色黨徒》裡的體制內臥底單挑3K黨,《黑豹》干脆自組文明、另立一國……相比之下,黑人和白人開趟車出了趟遠門就成了好友,攜手給妻子寫情書的一幕,也太溫和了。

從結構上看,《綠皮書》是一部圓熟、工整的公路片,有人物、有動機、有沖突,還有值得大書特書的崇高立意,真實故事的基礎提供了可信性,虛構的篡改又增添了戲劇性,奧斯卡不給個獎都說不過去。對於熟悉此類電影的影迷來說,影片的情節發展也大多在意料之中——著名鋼琴師謝利要去南方巡演了,司機托尼是個意大利裔的社會人,這一路磕磕碰碰少不了文化、習俗和性格上的沖突,其中最有趣、也最值得深挖的新意,是二人身份的“逆向”設定:黑皮膚的謝利是受過高等教育,不屑吃肯德基的優雅紳士﹔白皮膚的托尼反而是舉止粗魯,沒教養沒文化的底層混混,這就比《給黛西小姐開車》《觸不可及》等同類影片多了個實驗性的思考:位於社會底層的種族,能夠通過藝術教育和文化修養,改變自身的社會地位嗎?

遺憾的是,即便觀眾在片尾被二人的友情所打動,回頭再冷靜想想這個問題時,答案也並不那麼樂觀。黑人的整體地位並沒有因為謝利的巡演而好轉,改變最大的除了托尼,恐怕就隻有他自己了。謝利內心何嘗不明白,他不過是一個被白人圈養、圍觀的“異類”罷了,就像那些被用作“靈長類智商實驗”的黑猩猩,一切不過是白人科學家操縱的表演機會,他遠離同胞,甚至無法選擇自己表演的曲目類型和演出場所。而影片中最殘酷、也最嚴肅之處,正是讓謝利親口把這個“真相”說出來,大雨傾盆之夜,侮辱伴隨著孤獨,自我身份的迷茫,那對於當事人是何等的痛苦,可偏偏謝利還得繼續這麼做下去,放棄自己最愛的古典音樂,轉而用更世俗的流行鋼琴來取悅世人,取悅白富人。

或許在路邊的黑人兄弟眼中,謝利的遭遇和困苦不過是“小巫見大巫”,但作為藝術家,謝利挑戰“歧視之路”的勇氣還是值得尊敬的。而“才華”,在這個對立的體系裡則變得無足輕重,它換不回一件西服、一個床位、一頓飽餐,甚至還會引來殺身之禍,最后隻靠白人司機的一對老拳,才能保得黑人藝術家的平安。說到底,謝利開場時的派頭,所謂尊嚴和榮譽,還是以肯尼迪兄弟為首的美國白人精英施舍的,若不是高層大人物向基層警局施壓,那些歧視黑人的白人警察根本不會輕易放人,這正是斯派克·李最不屑的“白人拯救論”。等這倆外鄉人走了,3K黨等種族主義者依然會繼續欺壓農場裡的黑人勞工,把黑人球員趕出餐廳,毫無悔改,甚至變本加厲。

黑人想要贏得真正的尊重,不再順從“綠皮書”苟且生存,最有效的方法是放下鋼琴,奮起抗爭,向傲慢的白人要回生存權。對這一點的認識,不僅是斯派克·李等黑人導演,就連昆丁·塔倫蒂諾都看得更加透徹,《被解救的姜戈》裡槍口對准的,除了萊昂納多·迪卡普裡奧飾演的白人奴隸主,還有塞繆爾·杰克遜飾演的黑人走狗。早在1940年,奧斯卡就曾用一個最佳女配角(《亂世佳人》裡的海蒂·麥克丹尼爾)安撫了黑人們,卻隻希望他們做聽話的保姆、忠誠的管家。從這個角度來看,《綠皮書》比起《黑豹》和《黑色黨徒》,更像是路線上的退步,隻能算是《讀者文摘》裡的私人回憶錄,留在爺爺的相冊裡,溫情脈脈。

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量