戰"疫"實錄:細節還原平凡英雄

編者按:在戰“疫”報道第一線,活躍著一支新媒體的精兵勁旅。他們借助新技術新手段新平台,運用短視頻、Vlog、慢直播等方式,將一個個平凡人物、溫暖故事和淚目瞬間定格呈現,讓戰“疫”報道更加及時、鮮活、走心。今天,我們推出四位戰“疫”新媒體記者的採訪手記,分享他們用心感受、用“新”呈現的觀察、思考與成長。

新華社新媒體中心記者張書旗:

讓平凡英雄成為主角

拿著鏡頭的我,眼睛瞬間濕潤。這些普通的不能再普通的建設工人,面對鏡頭甚至說不成話,卻心懷大愛。在抗擊疫情的戰場,記錄疫情的最新情況,將抗疫現場的各個方面第一時間還原給公眾,不正是我們的責任和使命嗎

從沒想過2020 年的開局,是新冠肺炎疫情。

武漢“封城”、醫院滿員、醫療物資告急……看到新聞報道裡的這一個個高頻詞,作為一個新聞人,我無法置身事外,馬上請纓去武漢。我要去親歷真實,傳播真相。

大年初三,逆行,南下武漢。一切都是未知的,興奮和害怕交織。但是,隻有置身其中,才能有最真切的感受。

這不是我熟悉的武漢。從下車那一刻,空蕩蕩的車站,街道上隻有紅綠燈兀自閃爍。

我們每個人都戴著口罩,外出採訪時還會穿上厚重的防護服,甚至在單位駐地的食堂,同事們之間也都刻意保持一定距離。這種“壓抑”的感覺,從沒體驗過。

深入火神山、雷神山醫院建設工地,那些建設工人回答我提問時,會情不自禁掉眼淚,“不是因為辛苦,是因為心裡著急,想著能快一點再快一點把醫院建設好!”

拿著鏡頭的我,眼睛瞬間濕潤。這些普通的不能再普通的建設工人,面對鏡頭甚至說不成話,卻心懷大愛。

1月29日,新華社新媒體中心記者張書旗在火神山醫院施工現場採訪。

我和同事喬煜城獨家記錄、制播他們建造醫院全過程的《平凡英雄》,感動無數網友﹔同事轉譯制作的英文版,在新華社海外社交媒體廣泛傳播,在新華社英文客戶端上,更是拿到對外疫情報道瀏覽量第一名。

2月17日晚,我和同事肖藝九一起去武漢體育中心方艙醫院,拍攝記錄夜晚中的方艙醫院。

我們從頭到腳把防護裝備穿戴齊,整個過程,用了半個多小時。被緊緊包裹的我,喘氣變得困難。進到方艙醫院看台上拍攝,雖然護目鏡上的霧氣越來越大,但我還是被眼前的景象震撼了。

2月17日,新華社新媒體中心記者張書旗在武漢體育中心方艙醫院採訪。

印象中的方艙醫院,是廣場舞、是看書的人、是玩魔方的姑娘,可是眼前,人們多數已經躺在床上,幾個醫護人員挨個量體溫、測血壓,場館裡很安靜,靜的隻能聽到我自己的心跳和喘息聲。

回去路上,我問同事,“害怕嗎?”同事說,“怕。”

都會害怕,面對這些看不見摸不著的“敵人”。可是,在抗擊疫情的戰場,記錄疫情的最新情況,不正是我們的使命嗎?將抗疫現場的各個方面,第一時間還原給公眾,不正是我們的責任嗎?

“必須在現場,因為我們是記者!”我和同事說。

后來,由此獨家拍攝的《這就是托起生命的方舟!》,以不加修飾的鏡頭,展現方艙醫院裡的夜晚,讓無數網友淚目,並創造了新華社戰“疫”視頻類報道新的瀏覽記錄。

除了深入火神山、雷神山、方艙醫院等一線現場,記錄醫護人員與患者的真實動態外,我最關注武漢普通市民的生活。

我坐在外賣員的電動車上,跟著去送餐﹔還有口罩廠的工人、環衛工人、社區工作人員、公安民警、志願者……這裡每一個普通人,都在默默地努力做好自己的工作,為奮戰在抗疫一線的醫護人員守護好后方的陣地。他們,同樣也是英雄。

2月7日,新華社新媒體中心記者張書旗在華大基因核酸檢測實驗室採訪。

除了深入採訪,我還運用新媒體技術手段,聯合前后方同事一起策劃了火神山、雷神山醫院建設5G慢直播、衛星看抗疫、畫說戰“疫”等報道﹔撰寫了《武漢,請你相信》《咖啡也逆行》《落日余暉下的這個瞬間,刻骨銘心!》等一大批新媒體稿件。形形色色的人物、溫暖的故事和瞬間,得益於新的實現方式而被定格和記錄,人民日報、央視新聞等媒體紛紛跟進轉發。

轉眼間,冬天過去,春天來了,武大的櫻花漸次開放,湖北和武漢疫情防控形勢發生積極向好的變化。我在戰“疫”最前沿記錄、拍攝這一段歷史,也記錄這個城市所有的希望。

武漢,必勝!

中央廣播電視總台央視頻記者張璇:

鏡頭后,有億萬網友加油打氣

“無論是不是武漢人,來了,就是武漢人!”通過慢直播匯聚的希望,讓患者、讓所有置身戰“疫”最前線的逆行者們,感受到鏡頭后有億萬網友的關注和加油打氣

2月12日傍晚,我接到支援武漢報道的通知。作為總台第二批赴前方報道的記者,第二天,我和同事石傳凱從北京出發,與在武漢奮戰的同事匯合。

早前的記者站駐站經歷,讓我在突發事件面前,壓根兒就沒害怕和緊張過。此時的武漢,像以往所有的出差地點一樣,在我心中並無異樣。

然而,就在抵漢的第四天,得知此前一次踩點中接觸的群眾,是一位新冠肺炎病毒攜帶者,后來他的愛人、孩子均被確診。在這位攜帶者等待檢測結果的那晚,醫生給他的孩子下了病危通知書。

那晚,我整夜未眠。雖然隻見過一面,但是在這個特殊時期,大家的命運休戚相依。

“無論是不是武漢人,來了,就是武漢人!”這裡所有的人,都像是認識了很久的朋友,一方面無比擔心患者和他的家人,另一方面也牽挂著自己的戰友和同事們。此刻猛然感受到,危難與我們一步之遙。所幸經過核酸檢測,前線的同事們都未感染。那位病毒攜帶者和他的家人也慢慢好了起來。

此前,在得到火神山、雷神山醫院建設的消息后,央視頻第一時間推出的慢直播《疫情24小時 與時間賽跑 見証火神山、雷神山醫院崛起》吸引了超過1億網友的持續關注。隨著疫情報道的推進,慢直播策劃從“雲監工”轉向“雲守望”,我們在武漢增架了多路慢直播鏡頭,如方艙醫院、長江大橋、武漢櫻花園、江漢路等點位,同時增加VR機位,實時全景展現此時此刻的武漢。通過慢直播匯聚的希望,讓患者、讓所有置身戰“疫”最前線的逆行者們,感受到鏡頭后有億萬網友的關注和加油打氣。

中央廣播電視總台央視頻直播團隊正在維護慢直播設備。

在3月5日學雷鋒紀念日,我和同事石傳凱走進方艙醫院做新媒體直播。第一次穿上隔離服,裡裡外外,足足被套上四層防護、兩層口罩、兩雙手套,每一條小縫都用膠帶封死,每說一句話都十分費力。這一刻,才真正體會到白衣天使是多麼不容易,他們每天在病房裡至少待6個小時,加上穿脫防護服時間,需要10多個小時,忙起來不吃不喝,甚至不能上廁所。

中央廣播電視總台央視頻記者張璇(右)做新媒體直播頁面截圖

3月10日,武昌方艙醫院最后一批患者出院,至此,武漢所有方艙醫院都迎來了“關門大吉”。央視頻前方報道小組進行了長達8小時的直播。

中央廣播電視總台央視頻記者張璇(右)正在做武漢方艙醫院休艙直播採訪。

這一天,所有醫護人員都脫下防護服,重拾久違的輕鬆、自在。經過一個多月的連續奮戰,來自四面八方馳援武漢的醫護隊員們終於迎來這階段性勝利的一刻。一位醫生說,“大家共事了一個多月,我們隻認識彼此的眼睛……”

期盼患者們快點好起來,醫護人員可以好好地歇一歇。

遼寧日報社新媒體平台運營部記者楊靖岫:

有些畫面,躺在患者病床上仰拍

我努力讓這些細節收入鏡頭中,有些畫面甚至是躺在患者病床上仰拍的。當時完全忘記了感染危險,心裡隻有一個念頭:好不容易進來一次,一定多拍。我努力不放過每一個感人的場景,把這些感動傳遞給更多的人

2月12日,到達武漢抗疫報道一線后,作為一名新媒體記者,我的任務就是為報社“兩微一端”和抖音、快手平台提供視頻和照片報道內容。

3月3日,來到武漢洪山體育館方艙醫院採訪。向遼寧國家緊急救援隊隊長崇巍提出進病區採訪后,他說:“你的防護准備不夠,進去風險很大。如果你執意要進,必須在感控專員的監督下,跟著他一步一步學會穿脫防護服,而且必須讓我們全程陪你在艙內行動才行。”

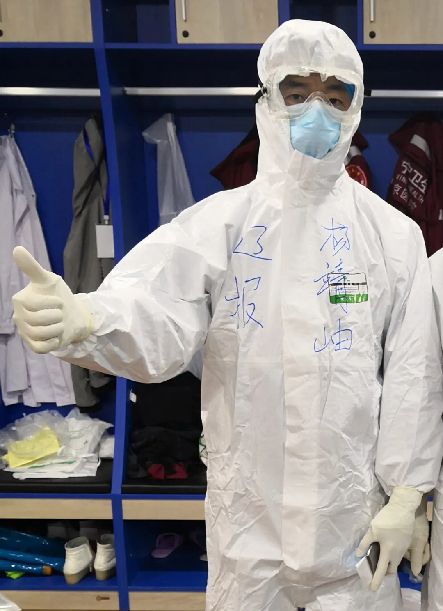

穿戴好防護服后,遼寧日報社新媒體平台運營部記者楊靖岫准備進艙採訪。

進入艙內,厚厚的防護服、護目鏡和雙層口罩讓我呼吸困難,很快就全身是汗,而且護目鏡內的水汽影響視線。朦朧中,我看到那麼多的患者和護士陳琳琳、護士長趙鑫經常手拉手肩並肩完全沒有距離感,看到隊長崇巍走到哪裡都細心地給患者講病情的治療進展,看到醫生陳喜佳在艙內拖著扭傷的腿艱難地行走在患者中……

這一切都讓我深受感動。我努力讓每一個細節收入鏡頭中,有些畫面甚至是躺在患者病床上仰拍的。當時完全忘記了感染危險,心裡隻有一個念頭:好不容易進來一次,一定要多拍。雖然攝影器材外面按照防控要求罩了密封袋,畫質大受影響,但是跟醫患這麼近的距離,拍攝的畫面自然有溫度、有感情。那次採訪,大概整整拍攝了三個小時。

出艙前,護士長趙鑫站在我身后幫我把防護服、靴套、鞋套、護目鏡等一件件脫下來,等完成最后一步時我才鬆了一口氣。待我轉回頭去時,赫然看見摘下口罩后崇巍爽朗的笑臉和護士長趙鑫美麗的面龐,我趕緊借助昏暗的燈光拍下他二人出艙的鏡頭。崇隊長跟我說:“現在咱們可以說是一個戰壕裡並肩戰斗過的生死弟兄了!”

遼寧日報社新媒體平台運營部記者楊靖岫(左)在武漢協和西院採訪。

在武漢抗疫一線採訪,我的鏡頭裡經常出現醫護人員手抬肩抗物資的畫面,經常看到醫護人員露天吃盒飯的場景,經常看到身著厚重防護服的醫護人員走進負壓病房的瞬間,還有ICU病房裡醫護人員使用呼吸機搶救病人的忙碌,還有方艙內醫患手拉手肩並肩親如一家人的溫暖,還有那些醫護人員臉頰上和耳朵上深深的印記……

採訪中,自己一次次為他們全力救治患者的場面淚目。我努力不放過每一個感人的場景,把這些感動傳遞給更多的人。因為,這是我義不容辭的責任。

澎湃新聞記者魏凡:

既快又准,對報道要求更高

疫情之下,誰不是一個普通人呢,會累,會怕,會想家……但這些平凡的英雄,沒有一個人退縮。我想,我要做的就是繼續堅持,做好記者的本職,等待一切變好

我是一個從小在武漢長大的湖北人。從來沒有想過,有一天最大的新聞現場會是我生活的城市。

盡管武漢從1月23日處於“封城”狀態,但在我的日常採訪中,仍能感受到這座城市的內在氣質——醫護人員們不分晝夜,盡最大能力不放棄每一個病人﹔志願者們自發團結在一起,四處奔走,籌措物資送往每一個需要的地方﹔社區裡的工作人員不停穿梭,摸排隱藏的危險……

記憶猶新的是武漢肺科醫院ICU的場景。這裡住的都是急危重的重症患者,每一個患者都插管了,意識模糊,隨時可能失去生命。新冠病毒的面目在這裡顯得尤為猙獰。

2月20日,澎湃新聞記者魏凡在武漢肺科醫院重症ICU採訪拍攝。

感觸最深的是醫護人員的壓力。在各類醫療儀器的運行聲中,他們時刻保持警覺,一聽到警報聲,就馬上沖上前。“你不搶救不處理,病人可能就面臨危險。”一位醫生告訴我。

有一張ICU病床上躺著的是武漢市中心醫院的醫生,在抗擊疫情的過程中,這個醫生感染了新冠肺炎,為他治療的同事對我說,“他是我同事,蠻扎心的”,透過他的護目鏡,我看到他在流眼淚。

每晚7點,是他們例行給患者拍CT 的時間,每一次拍攝,所有醫護人員需要退到走廊等待。短暫的間隙,成為他們不可多得可以稍作休息的時間。有護士癱坐在長凳上,仰天閉目,用手捶著額頭﹔有護士步履蹣跚,似乎隨時會累倒﹔也有護士靜靜看著窗外的夜色。

看到這個景象,心裡感觸良多。疫情之下,誰不是一個普通人呢,會累,會怕,會想家……但這些平凡的英雄,沒有一個人退縮。

疫情發生后,武漢市建立了多個隔離點,用於觀察密切接觸者、疑似病例。圖為澎湃新聞記者魏凡(左)探訪某高校隔離點。

這場疫情中,全國不少主流媒體聚集於此,數百位記者奔波在一線。得益於技術手段的不斷升級,新聞越來越“快”,但也更注重“准”,在確保事實准確的前提下,能快速准確地找到報道的切入點,力求全面真實地呈現抗疫一線,這對記者的要求其實更高。在這其中,我往往是現場拍攝素材,實時傳回后方,與后方快速溝通好角度,即時剪輯、審核、發布。就是在這樣的節奏下,通過前后方的密切配合,才能不斷生產出各種新媒體產品。

期待我們的武漢早點結束這段特殊的日子,早點恢復城市的日常。我想,我要做的就是繼續堅持,做好記者的本職,等待一切變好。(本文內容分別由新華社、中央廣播電視總台、遼寧日報社、澎湃新聞提供,轉發請注明來源。)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量