《不朽的豐碑》:講述志願軍英雄的感人故事

10月18日,由遼寧省廣播電視局策劃組織、遼寧廣播電視台承制的16集英雄題材文獻紀錄片《不朽的豐碑——中國人民志願軍英烈故事集》,在遼寧衛視、丹東電視台首播,全省省市縣三級地面電視主頻道黃金時段輪播,人民網、央視頻、今日頭條、騰訊網、新浪網、百度網等同步全網推送,目前正在熱播中。

這部紀錄片採用現實主義與浪漫主義相結合的紀錄片表現手法,講述英烈故事,再現中國人民志願軍英雄保家衛國的崇高境界和舍生忘死的英勇事跡,唱響英雄贊歌,全力弘揚以愛國主義、革命英雄主義為精髓的偉大抗美援朝精神。

圍繞這部紀錄片的創作過程和感受,記者專訪了《不朽的豐碑》導演於清麗。

先把他們當成有血有肉的人,然后才是英雄

今年是中國人民志願軍出國作戰70周年,這部紀錄片沒有採用全景式、全方位的宏大敘事手法,而是另辟蹊徑,將鏡頭聚焦到“人”的身上,講述的是英雄人物和戰斗集體的故事。16集,每集15分鐘,完成一次英雄故事的講述。

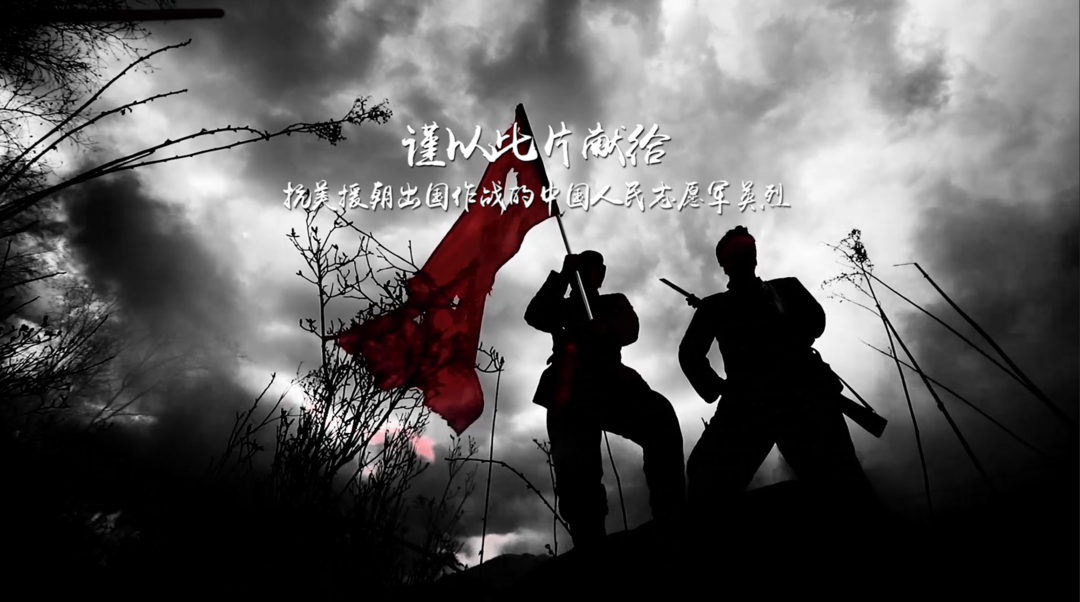

文獻紀錄片《不朽的豐碑——中國人民志願軍英烈故事集》劇照

年僅28歲、出國作戰34天就壯烈犧牲的毛岸英,中國人民志願軍第一位特等功臣和特級戰斗英雄楊根思,”最可愛的人”鬆骨峰特攻三連,舍身擋槍眼的黃繼光、“用最堅忍的潛伏,完成了中國士兵最勇猛突擊”的邱少雲,《極限人生》的作者朱彥夫,電影《英雄兒女》中王成原型之一的蔣慶泉,還有電影《上甘嶺》中女英雄王蘭的原型王清珍,活著的烈士柴雲振……13個家喻戶曉或者並不那麼為人所熟知的志願軍戰斗英雄和英雄集體的形象,鮮活地出現在了電視觀眾面前。

這一視角的選擇也就決定了這是一部飽含情感、激蕩心靈之作。

為什麼會作這樣的選擇?於清麗說:這也是從我自身的感受出發的。從上小學開始,我們就會去抗美援朝烈士陵園給志願軍烈士掃墓。那些水泥雕像,那些刻在冰冷墓碑上的名字和事跡,離我們是很遙遠的。他們的形象很高大,但是我們不知道怎麼學。當他們的事跡被歸納成黃繼光的‘奮不顧身’、邱少雲的‘守紀律’,這些空洞的字眼,不太容易打動我們。今天的年輕人不是灌輸什麼就接受什麼的,打動他們的心,就必須從情感上、細節上貼近他們。所以我在撰寫腳本和拍攝時,要求自己先不把他們設定為英雄,而是把他們當成有血有肉、有情感的人,然后再來思考他們為什麼會成為英雄。

“他們是和我們一樣的普通人,他們愛花愛春天愛詩情畫意,渴望一雙皮鞋一張照片,更渴望有美好愛情,他們這樣的熱愛生活熱愛生命,他們比任何人都渴望活著,但最終為了保家衛國,他們寧願犧牲自己,讓后來的人更好地活著。”於清麗說。

用幾乎被時間湮滅的細節復活我們的英雄

細節的捕捉是這部紀錄片最打動人心之處。

文獻紀錄片《不朽的豐碑——中國人民志願軍英烈故事集》劇照

以第七集《堅韌的潛伏》為例,以丹東抗美援朝紀念館保存的一件文物開篇,這枚軍衣的殘片“曾經緊貼過一位偉大戰士的心臟。”這是一次冒險的潛伏,“敵人居高臨下,我們在平地,(一旦暴露)不僅不能完成戰斗任務,而且可能被敵人消滅。”時任志願軍第3兵團第15軍第44師師長向守志說。燃燒彈落地,飛迸的火星從邱少雲的腿部一直焚燒到全身,每塊皮膚都在燃燒,每塊肌肉都在燃燒,他全身都在烈焰裡。邱少雲咬緊牙關,一動不動,在烈焰裡堅持了整整30分鐘,他是活活被燒死的。第3兵團第15軍第29師第87團9連排長郭安民的回憶中有這樣揪心的細節:“看到已經燒到(邱少雲)肩膀跟頭部的時候,看邱少雲那兩個手,一下就插到泥土裡面。”

疼痛是人的生理反應,為什麼邱少雲卻能做到一動不動?作為今天的觀眾,隻有知道了邱少雲為誰而戰,犧牲的目的是什麼,才有可能相信血肉可以戰勝鋼鐵。“哪有人不珍惜生命?”於清麗說,在搜集資料的過程中,她聽到柴雲振說,一個人活到20多歲多辛苦啊,誰也不想死。邱少雲會說,哪怕殘疾都無所謂,隻要活著。

正是因為有了這樣的鋪陳,才讓他們在后來的奮不顧身與堅守紀律顯得尤為難得,令人震撼。“他們是有血有肉的人,不是扔手榴彈的機器,但同時他們又是有堅定信仰和意志的共產主義戰士。”於清麗說:“這是一部表現血肉如何戰勝鋼鐵,志願軍與死神戰斗,正義和邪惡作戰的紀錄片。我們要做的,是用細節呈現出嚴謹的歷史情節,用這些幾乎被時間湮滅的細節復活我們的英雄。”

搶救式採訪,鮮活地復原英雄的面孔

《不朽的豐碑》是遼寧省廣播電視局策劃組織、遼寧廣播電視台承制,於今年3月啟動。今年9月,作品制作完成,黨史軍史國史紀錄片等多方面全國權威專家對這部作品提出了高水平的修改意見,並給予了“以情動人 特色突出”的高度評價。對於一部大型歷史紀錄片來說,七八個月的創作時間顯然是太緊張了,而且這其中還受到了疫情的特殊影響。能夠高質量完成,實在不易,我們主創人員是用偉大的抗美援朝精神來制作這部抗美援朝題材作品。

本片之所以能夠如期完成,也因為遼寧獨特的資源優勢。作為70年前抗美援朝的大后方,遼寧省特別是丹東市有關這場戰爭的人物、文物、史跡等史料資源極其豐富,幾十年來一代又一代史志工作者收集到的大量文物,如大量的英雄勛章、邱少雲的棉衣碎片、莫辛—納甘步槍等,也包括新聞媒體採訪到的珍貴影像資料,都為紀錄片提供了史料支撐。

於清麗說:“本片對很多親歷者進行了搶救式採訪,試圖通過挖掘出一段段塵封的往事,讓英雄們模糊的面孔復原,將先烈們的英雄事跡鮮活地呈現在觀眾面前。同時,在講述中結合珍貴的史料和文物,大背景中穿插介紹已經過去70年的抗美援朝戰爭,對戰爭進行全面的描述。”

於清麗本人的經歷也讓她成為這部紀錄片導演的不二人選。“1998年,我到遼寧電視台工作,就開始接觸老兵。后來做專題片和紀錄片,也一直在做戰爭題材,積累了大量的素材,正在寫一部關於抗美援朝的小說。”於清麗說,志願軍英烈給我們留下了無窮的精神財富,他們鑄就了偉大的抗美援朝精神,即祖國和人民利益高於一切、為了祖國和民族的尊嚴而奮不顧身的愛國主義精神,英勇頑強、舍生忘死的革命英雄主義精神,不畏艱難困苦、始終保持高昂士氣的革命樂觀主義精神,為完成祖國和人民賦予的使命、慷慨奉獻自己一切的革命忠誠精神,以及為了人類和平與正義事業而奮斗的國際主義精神。

說到期待本片帶給觀眾些什麼,於清麗說:“每次接觸這些老兵,都讓我覺得死去的烈士對我們生活在今天的每一個中國人都有恩。正是那些在朝鮮戰場上殊死戰斗的中國人民志願軍,改變了中國的地位﹔正是那些浴血拼殺的鋼鐵戰士,改變了中國人的面孔。我們能享受今天的陽光,能坐在安靜的小店裡喝咖啡,和平的生活就是他們給的。戰爭,不是輕飄飄的一句話,紀念志願軍英雄,也不只是在重要的紀念日,而應該是我們生活的每時每刻。”記者 : 高爽

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量