社交媒体的个人信息权利保障

——基于六份服务协议的文本分析

摘要:传统的隐私权是对个人利益与公共利益之间的冲突进行平衡的结果,随着信息时代的到来,个人信息的经济价值成为公共利益的组成部分,隐私权的概念已经不足以涵盖对个人信息的保护。本文从法学界主张的“个人信息权”的视角出发,对微信、Facebook、微博、Twitter、抖音、Instagram国内外六款社交媒体的用户服务协议进行文本分析,对其个人信息权利的保障情况进行考察。发现不同社交媒体在用户个人信息权利的保障上各有不同的倾向和存在的问题,并对未来的立法方向提出了建议。

关键词:社交媒体,隐私权,个人信息权

2019年2月,CNNIC发布第43次《中国互联网络发展统计情况报告》。报告显示,截至2018年12月,我国网民规模达到8.29亿,其中移动互联网使用者所占比例为98.6%。同时,我国市场上监测到的移动应用程序(APP)为449万款,即时通信类APP依然占据用户使用时间的榜首地位。

随着智能手机的普及、媒介技术的进步与社会生活的发展,社交媒体在人们的生活中扮演着愈加重要的角色,当记录与分享成为常态,个人信息的安全问题也随之而来。2018年,Facebook数据泄露事件爆发,伦敦的政治咨询公司Cambridge Analytica被指利用从中获取的5000万用户的个人信息,影响英国脱欧公投和美国大选。同年,中国消费者协会对100款APP进行了个人信息收集与隐私政策的测评,发现所有的通讯社交软件均涉嫌过度收集或使用个人信息的情形,尤以位置信息、上网记录等信息最为突出(2018)。

面对个人信息在社会生活中地位的变化,许多法学学者认为隐私权的概念已经不足以涵盖对个人信息的保护,需要在法律体系中明确个人信息权利的地位。在当前法律法规未臻完善的情况下,社交媒体服务提供商制定的用户服务协议成为对个人信息权利提供保障的重要依据,具有极大的文本分析价值。

一、文献综述:从隐私权到个人信息权

1890年,Warren Samuel D.和Brandeis Louis D.在《哈佛法学评论》上发表了著名的《论隐私权》一文,认为尽管没有明确的权利条款,但现有的法学学说和司法判例均不言自明地支持人们享有一种独处而不受干扰的权利(the right to be let alone)。自这篇文章开始,对隐私保护需求的主张从人类的自然情感上升到法律权利的高度(张新宝,2015)。其后,由于法律体系与文化传统的不同,隐私权的发展在海洋法系和大陆法系呈现出两种不同的权利进路,这又体现为隐私权在美国与欧陆表现出的两种不同的价值内核:前者是自由利益,它主要的威胁来源是政府;后者是人格尊严,它主要的威胁来源是大众媒体(Whitman, 2004)。

在美国,隐私权由宪法与民事法律共同保障,展现出既是宪法权利、又是民事权利的双重属性(王利明,2012a)。在民事法律领域,Prosser William L. 分析了大量判例,并总结出侵犯隐秘、公开揭露、扭曲形象、滥用肖像四种应当在侵权责任法中予以认定的侵害隐私权的情形(1960)。而宪法对于公民隐私权利的保障则由一些著名的判例确定,联邦最高法院先后以侵犯公民隐私为由,将禁止夫妻避孕(Griswold v. Connecticut, 1965)、对堕胎进行限制性审查(Roe v. Wade, 1973)、禁止成年人之间相互同意的性行为(Lawrence v. Texas, 2003)等州法律中的规定裁决为违宪,隐私权也被视为一项“保护免受政府侵犯的权利”(protection from governmental intrusion,1965)。同属英美法系的英国法中则没有侵害隐私权的诉因,隐私权制度极不发达(郗伟明,2013),其发展与转向主要是英国法欧洲化(王泽鉴,2008)大背景下受到《欧洲人权公约》影响的结果。《公约》于1953年生效,批准公约也是加入欧洲委员会的必要要求,其中第八条即为“私生活和家庭生活受到尊重的权利”,并强调公共机构对这一权利的干预必须在法律框架和公共利益的限制下进行(2010)。德国、法国等主要的欧陆国家还在国内法中对隐私权做出了相对更为明确的规定(王泽鉴,2008)。

相较美国与欧陆,中国对隐私权的保护则起步较晚。80年代末之后,最高人民法院开始以各种司法解释的形式对隐私权的保护做出零星的规定;90年代开始,一些行政法及社会法领域的专门立法中,也出现了相关的条款(张新宝,2010)。2017年,作为我国法律发展史上的里程碑式事件,《民法总则》颁布实施,其中,第一百一十条正式将隐私权确立为一项自然人的民事权利,实现了我国隐私权保护的重大突破。

不论是美国公民与政府冲突模式下的隐私权制度,还是欧陆公共利益限制下的超越国界的普适性公民隐私权模式(吴伟光,2017),显然,在隐私权的利益衡量中存在着一个重要的问题:何种事务仅归属于个人自由,而不必受到政府权力的干涉或大众传媒的披露。亦即,个人的隐私利益与他人的言论表达自由、知情权等利益的冲突如何调节。在两种相互对抗的权利关系中,法律使用“公共利益”原则确定权利边界:凡不涉及公共利益的个人隐私,都受到法律保护;凡涉及公共利益的隐私,不受法律保护或者受到限制,无法作为对政府权力或大众媒体进行抗辩(张新宝,2015)。

然而,在信息时代中,这一二元利益体系的格局被打破了。尽管学术界对于人类是否进入了信息社会(丹尼尔·贝尔,1997)、从资本主义社会到信息社会是否发生了本质性转变(凯瑟琳·麦克切尔、文森特·莫斯可,2008)、信息与知识产品在今天的社会经济活动中是否已经处于生产性地位(Schiller, D., 2000)等问题上依然存在争议,但毋庸置疑的是,信息的价值在当今社会愈加重要,个人信息越来越多地参与到经济生活之中,如何衡量个人信息使用与个人信息保护的关系,成为新的法律问题。

利益格局由二元对立发展到了三方制衡。个人需要保护信息不被他人使用,同时也在自己的决定下通过公开和使用自己的信息获得利益;信息业者通过收集个人信息获取经济利益,经济发展助推社会的整体进步、进而转化为社会公共利益,但个人利益的过分收集也可能对个人、国家的利益造成损害;政府收集个人信息进行社会管理、提升治理效率,而这一过程也可能造成公权力对私人空间的过分侵入。基于此,学者也主张通过确定“个人敏感信息”的概念实现其与“个人一般信息”的区分,前者重在保护,维护个人在个人信息保护中的核心利益;后者则重在利用,满足信息业者和国家对个人信息使用的正当、合理需求(张新宝,2015)。

从个人信息的概念出发,越来越多的学者主张确立个人信息权利,并将其从隐私权中独立出来进行保护。其一,从权利对象来看,隐私权保护个人生活安宁和生活秘密不受他人披露和干涉的状态(王利明,2012b),对于已经公开的个人信息却无法提供有力保护(谢远扬,2015);其二,从权利性质来看,隐私权是一种精神性的人格权,而个人信息中包含财产价值,更多的体现为财产性的权利(王利明,2015),这也决定了其救济方式存在区别,前者应当注重事前预防,在救济上消除损失、恢复名誉,后者则更多地表现为事后救济,主张财产性的赔偿;其三,在与公共利益的关系上,隐私权表现为与公共利益的对立,而常常以集合形式存在的个人信息则可能是公共利益的重要组成部分,一方面它是算法推荐、精准营销等商业模式的基础,是重要的商业资源,另一方面作为社会研究的资料,个人信息甚至可能上升到国家安全的高度(王利明,2015)。

当前,美国与欧洲对于个人信息的保护也采取了两种模式。考虑到历史上严格周密的隐私权保护与数据使用交易的复杂性,美国联邦认为无法达成整体立法,选择尊重行业自律规范,鼓励行业自治与自我约束(龙卫球,2017);欧盟则制定了被称为“史上最严”的《通用数据保护条例》(General Data Protection Regulation, GDPR),对用户同意声明等行业常见做法进行了严格的规定和限制(2018)。我国的《民法总则》则在一百一十一条、一百二十七条分别确立了公民对个人信息与数据的权利,两则条款均属于“第五章 民事权利”的内容,因此也就确立了民事权利客体的地位。《网络安全法》《电子商务法》也对数据个人数据信息的保护做出了规定;同时,《个人信息保护法》《数据安全法》也已经被列入十三届全国人大常委会立法规划中的第一类立法项目(2018)。

二、研究方法:文本分析与对比分析

如果说新闻媒体是公众知情权与个人隐私权的对抗场域,面对新闻报道人们往往有比较强烈的自我权利意识;那么社交媒体的飞速发展则让人们习惯了在其中披露个人信息(殷乐、李艺,2016),其中的问题更值得关注和警惕。由于法学界对于“将个人信息权利从隐私权中独立出来”的理论研究尚未在新闻传播学中产生影响,因此,在本学科的探讨中,对于个人信息和数据安全的保护最终往往还是落脚在“隐私”的学术修辞上,但事实上新闻传播学者已经意识到了个人信息在隐私保护格局中发挥的作用。有中国学者梳理了西方新闻传播学界关于社交网络中隐私权问题的相关研究,发现这些研究集中在社交媒体上是否存在隐私——即用户隐私担忧心理与隐私披露行为之间的“悖论”、社交网络中非法收集个人信息等隐私侵权行为以及可能的政策与法律应对策略三个方面(徐敬宏、张为杰、李玲,2014)。

中国学者在媒介伦理与法规的视角之外,也对当前个人信息保护的协议条款进行了文本分析、内容分析。申琦对我国6类49家网站公布的隐私保护政策从“一般项目规定”“信息的收集与存储”“信息的使用与共享”三个方面进行了内容分析,发现了大多数网站与第三方共享信息隐私等结论(2015);朱颖对我国11类共96个APP的隐私保护政策进行了内容分析,发现普遍存在霸王条款等情况(2017);唐远清、赖星星则使用文本分析和比较研究的方法,在“一般项目”“信息的收集与存储”“信息的使用与共享”“用户权利”四个主题项目框架下对比了Facebook与微信隐私政策文本,发现二者存在不同程度的问题,并提出社交媒体的用户隐私条款应从用户角度进行表述、提升专业性和全面性等建议(2018)。

本文尝试超越传统研究中将落脚点放在“隐私”的学术研究思路,借助法学研究中由隐私权向个人信息权利的发展脉络,以个人信息权利为考察视角,对有代表性的社交媒体的用户服务协议进行文本分析。在个人信息权利框架中,借鉴法学学者提出的区分一般信息与敏感信息(张新宝,2015),以及个人信息权应包括知情权、决定权、控制权与财产救济权利(王利明,2013)的立法理念,分别进行分析。在社交媒体的选择上,以中国用户使用最频繁的微信、作为公共意见场的微博和近年来异军突起的短视频社交应用抖音作为考察对象,与之相应地,在国际市场上选择体量最大的Facebook、依然作为公共话题讨论区域的Twitter和近年保持较大增幅的Instagram进行对比研究。

三、六款社交媒体个人信息保护协议的对比分析

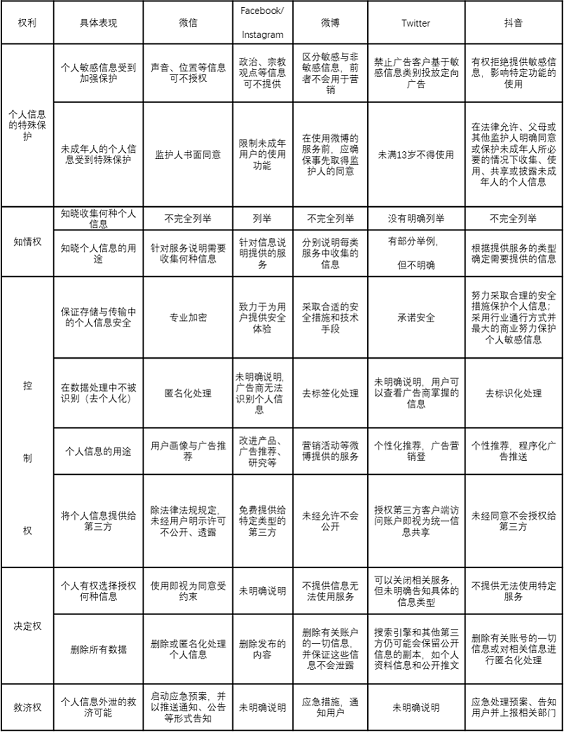

根据选定的社交媒体,分别对《腾讯微信软件许可及服务协议》《Facebook数据使用政策》《微博个人信息保护政策(修订版)》《Twitter隐私政策》《抖音隐私政策》《Instagram 数据使用政策》进行文本分析,结果如表所示。同时,由于Instagram是Facebook旗下产品,遵守同一套数据使用政策,因此进行合并分析。

表:六款社交媒体个人信息保护对比

可以发现,在不同的权利类别下,不同社交媒体的表现不尽相同。

在个人信息的保护层面上,几乎所有的社交媒体都对个人信息的性质做出了划分并进行不同程度的保护,在个人敏感信息上着重强调保护,即非必要则不获取,在个人一般信息的范畴则强调个人的自主使用权利。如微博明确说明“在现行法律法规允许的范围内,微博可能会将你非敏感的个人信息用于市场营销”,即属于个人敏感信息范畴的数据信息是不会被用于市场营销的。而在未成年个人信息的保护上,Facebook/Instagram和Twitter的做法相较国内的社交媒体明显更为严格,前者对未达到规定年龄用户的使用功能进行了限制,保证不会收集可能的相关信息;后者则仅要求监护人的同意,这一默示同意的条款事实上将保护未成年人的个人信息的责任又推还给了个人。

在知情权的层面上,不同社交媒体的表现各不相同。Facebook/Instagram对于其向用户收集的信息、以及这些信息将用于何处的说明十分详尽,列举了“您提供的资料和内容”“网络和联络关系”等所有收集的信息内容,并解释了这些信息将被作为何种服务的必要条件。微信、微博和抖音则是从其提供的各类服务出发,向用户解释需要获取的信息,并且一些语句是不完全列举。例如,微信这样描述获取的用户信息及用途:“你在注册帐号或使用本服务的过程中,需要提供一些必要的信息,例如:为向你提供帐号注册服务或进行用户身份识别,需要你填写手机号码……手机通讯录匹配功能需要你授权访问手机通讯录等”。Twitter则几乎没有明确地列举出需要获取的用户信息。

在控制权的层面上,不同的社交媒体服务协议表现出了不同的倾向性。微信、微博与抖音都强调将努力保护用户信息的安全,如抖音表示“我们将努力采取合理的安全措施来保护你的个人信息;特别的,我们将采用行业内通行的方式及尽最大的商业努力来保护你个人敏感信息的安全”,还特别提及了目前已经通过的信息安全认证;三款国外的社交媒体则没有在安全性问题上表现出这种诚恳地寻求用户信任的态度。相似地,前者也强调数据处理过程中对用户信息的去个人化处理,后者则没有做出更多说明。在向第三方分享信息的问题上,三家国内社交媒体态度更为严谨,在未明示同意的情况下不会分享信息;国际社交媒体则更为开放,如Facebook列举了广告客户、衡量合作伙伴、供应商和服务提供商、研究人员和学者等六类将与之分享信息的第三方。当然,在个性推荐、广告投放等信息用途上,社交媒体表现得比较一致。

在决定权的层面上,受社交媒体的使用性质限制,几乎所有的社交媒体都有“不提供相关信息无法使用全部/部分服务”的条款。而在删除信息的场合,除了相似的删除已有信息之外,Twitter还更进一步地提示个人信息副本可能被其他第三方保存。

在救济权的层面上,国内的三款社交媒体表现得也比国际三款要更好。在信息泄露的场合,抖音的措施包括应急处理预案启动、告知用户并上报有关部门,值得一提的是,抖音还说明将及时向用户告知:安全事件的基本情况和可能的影响、已经采取或将要采取的处置措施、用户可自主防范和降低风险的建议、对用户的补救措施等。

四、结论与讨论

尽管“个人信息权”的概念尚未明确,六款社交媒体也多使用了“隐私”这一修辞,但可以发现,尽管有“文不对题”之嫌,社交媒体的《隐私政策》也还是在讲个人信息的使用问题。如果将个人信息统一归于“隐私”,这一概念的扩张恐有权利边界不明之虞,因此借鉴法学研究成果、以个人信息的权利视角对社交媒体服务协议的文本进行考察,是合理的。

具体来看,不同的社交媒体在个人信息的使用与保护上呈现出不同的倾向性,国内三款最典型的社交媒体与国际市场上的三款应用又各自呈现出相似性。这或许与这些社交媒体的市场与目标受众的不同有关。在未成年人的信息保护上,我国的文化产业就没有分级制度的传统,尽管有专门的青少年读物、儿童读物的市场,但对于“限制未成年人接触的合法出版物”的规定几乎是一片空白;美国、日本等国则有完整的电影分级制度,在社交媒体的使用上,对未成年人的个人信息进行更为严格保护也与之一脉相承。而在其他权利领域,国内的社交媒体在努力地取得用户的信任,强调自己为了保障信息安全、保障信息不被第三方使用、一旦发生紧急事件将采取的应急措施等各个方面做出的种种努力;国际市场上的社交媒体则更多地将个人信息视为一种可共享的资源。这可能与隐私权利制度的传统有关:我国的隐私权制度起步较晚,法律法规也不甚完善,近年来电信诈骗的新闻又频频见诸报端,用户在提供个人信息时往往处于比较谨慎的态度,因此社交媒体也强调自己承担的责任;Facebook/Instagram和Twitter都是发端于美国的社交媒体公司,美国的隐私权传统强调个人与国家权力的对抗,对于媒体有更多的社会信任;与之相应地,隐私权制度强调媒体对个人尊严的侵犯的欧陆已经制定了GDPR对社交媒体收集利用个人信息的行为进行了限制,在这一框架下Facebook等社交媒体可能面临巨额罚单,欧洲本土的社交媒体也面临着更为惨淡的发展前景 。

未来,对于个人信息的保护不能仅靠行业自律解决。美国有良好的隐私权法律体系和行业自律的社会文化,但Facebook近年来爆出的多宗数据泄露事件依然触目惊心。在我国即将进行的《个人信息保护法》《数据安全法》的立法工作中,应当考虑将个人一般信息与敏感信息进行区分,前者强调使用,后者则重在保护,并要求社交媒体等信息业者在对两者进行保护时为后者提供更强的力度;同时,个人信息权应包括知情权、决定权、控制权与财产救济权利,法律也应当对社交媒体在收集何种信息、用于何种用途时必须取得用户的明示同意,如何通过技术手段做到信息处理过程中的去个人化、安全保障和完全删除,社交媒体有权将信息提供给何种类型的第三方,信息发生泄露后应当提供给用户怎样的经济赔偿,青少年在社交媒体使用中的分级制度等问题做出进一步的规定。

参考文献

[美] 丹尼尔·贝尔(1997):《后工业社会的来临——对社会预测的一项探索》(高铦、王宏周、 魏章玲译),391-397页,北京:新华出版社。

抖音(2018年10月31日):《抖音隐私政策》,获取自https://www.douyin.com/privacy/

[加拿大] 凯瑟琳·麦克切尔、文森特·莫斯可(编)(2008):《信息社会的知识劳工》(曹晋、 罗真、林曦译),上海:上海译文出版社。

龙卫球(2017):数据新型财产权构建及其体系研究,《政法论坛》,第4期,63-77页。

欧洲人权法院(2010):《欧洲保障人权和根本自由公约(第14议定书修订)》(中译版),获取自https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ZHO.pdf

全国人民代表大会(2017):《中华人民共和国民法总则》,获取自

http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2017-03/15/content_2018907.htm

全国人民代表大会(2018):《十三届全国人大常委会立法规划》,获取自

http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2018-09/10/content_2061041.htm

申琦(2015):我国网站隐私保护政策研究:基于48家网站的内容分析,《新闻大学》,第4期,43-50+85页。

唐远清、赖星星(2018):社交媒体隐私政策文本研究——基于Facebook与微信的对比分析,《新闻与写作》,第8期,31-37页。

王利明(2012a):隐私权概念的再界定,《法学家》,第1期,108-120+178页。

王利明(2012b):《人格权法研究》,北京:中国人民大学出版社。

王利明(2013):论个人信息权的法律保护——以个人信息权与隐私权的界分为中心,《现代法学》,第4期,62-72页。

王泽鉴(2008):人格权的具体化及其保护范围·隐私权篇(上),《比较法研究》,第6期,1-21页。

微博(时间未知):《微博个人信息保护政策(修订版)》,获取自

https://www.weibo.com/signup/v5/privacy

微信(时间未知):《腾讯微信软件许可及服务协议》,获取自

https://weixin.qq.com/agreement?lang=zh_CN

吴伟光(2017):从隐私利益的产生和本质来理解中国隐私权制度的特殊性,《当代法学》, 第4期,50-63页。

郗伟明(2013):论英国隐私法的最新转向——以Mosley案为分析重点,《比较法研究》,第3期,104-119页。

谢远扬(2015):信息论视角下个人信息的价值——兼对隐私权保护模式的检讨,《清华法学》,第3期,94-110页。

徐敬宏、张为杰、李玲(2014):西方新闻传播学关于社交网络中隐私侵权问题的研究现状,《国际新闻界》,第10期,146-158页。

殷乐、李艺(2016):互联网治理中的隐私议题:基于社交媒体的个人生活分享与隐私保护,《新闻与传播研究》,第S1期,69-77+127页。

张新宝(2010):我国隐私权保护法律制度的发展,《国家检察官学院学报》,第2期,11-16页。

张新宝(2015):从隐私到个人信息:利益再衡量的理论与制度安排,《中国法学》,第3期,38-59页。

中国互联网络信息中心(2019):《中国互联网络发展状况统计报告(第43次)》,获取自

http://www.cac.gov.cn/wxb_pdf/0228043.pdf

中国消费者协会(2018):《100款APP个人信息收集与隐私政策测评报告》,获取自

http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201811/28/t20181128_30892018.shtml

朱颖(2017):我国移动APP隐私保护政策研究——基于96个移动应用APP的分析,《暨南大学学报(哲学社会科学版)》,第12期,107-114页。

European Parliament & Council of the European Union. (2018). General Data Protection Regulation. Retrieved from https://gdpr-info.eu/

Facebook. (April 19, 2018). Data Policy. Retrieved from

https://en-gb.facebook.com/about/privacy/update

Instagram. ( April 19, 2018). Data Policy. Retrieved from

https://en-gb.facebook.com/help/instagram/155833707900388

Prosser, W. L. (1960). Pravicy. California Law Review, 48(3), pp. 383-423.

Schiller, D. (2000). Digital capitalism: Networking the global market system. Cambridge: the MIT Press.

Twitter. (May 5, 2018). Pravicy Policy. Retrieved from

https://cdn.cms-twdigitalassets.com/content/dam/legal-twitter/site-assets/privacy-page-gdpr/pdfs/PP_Q22018_April_EN.pdf

United States Supreme Court. (1965). Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479. Retrieved from

https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/381/479.html

United States Supreme Court. (1973). Roe v. Wade, 410 U.S. 113. Retrieved from

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/410/113/

United States Supreme Court. (2003). Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558. Retrieved from

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/539/558/

Whitman, J. Q. (2004). The two western cultures of privacy: dignity versus liberty. Yale Law Journal, 113(6), pp.1151-1221.

Warren, S. D. & Brandeis, L. D. (1890). The Right to Privacy. Harvard Law Review, 5(4), pp. 193-220.

分享让更多人看到

推荐阅读

相关新闻

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量