華語電影新導演"凶猛"崛起 不怕被埋沒就怕沒才華

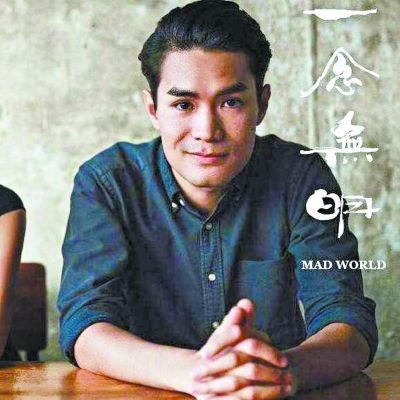

香港導演許宏宇的《喜歡你》4月16日拉開了北京國際電影節的大幕,處女作即被選為開幕影片,這在國內外都前所未有﹔剛剛揭曉結果的香港電影金像獎,黃進憑200萬元小成本影片《一念無明》拿下最佳新導演獎﹔去年台灣金馬獎的最大獎項,頒給了大陸導演張大磊的處女作《八月》……最近一兩年,華語影壇新導演的勢頭堪稱“凶猛”,來自內地的忻鈺坤、張大磊、楊超、畢贛、王一淳、楊慶、李霄峰,來自香港的許宏宇、黃進、曾國祥等都以高質量的作品驚艷影壇。這些導演既有科班出身者,也有半路出家的,但作品幾乎都關注自己身邊的生活,打破藝術片與商業片的界限。國內電影市場的繁榮,也為新導演提供了無與倫比的好環境。對於新導演而言,不怕被埋沒,就怕沒才華。

其作

“用刀尖入水,用顯微鏡看雪”

“兩個女孩面對面坐在一面白牆前,鏡頭對著她們的側臉。左邊的女孩在哭泣,右邊的女孩很平靜。隨著兩個人的頭越靠越近,左邊女孩的哭聲越來越小。到她們臉貼臉時,左邊女孩停止哭泣,右邊女孩開始哭泣。兩個人逐漸分開,右邊女孩越哭越厲害。一個男孩低沉含混的聲音貫穿始終。”這個5分鐘的黑白短片,是許宏宇在香港城市大學讀現代藝術專業時的一次作業,主題名為“兩個人頭”(Two Heads)。

“沒有故事,但是能讓人感受到情緒的傳遞。我拍電影也是這樣,希望把我的情緒和感受傳遞給觀眾,讓他們受到感染。”許宏宇坦言,自己拍《喜歡你》,就是想表達當愛情來臨時那種不可避免和無法控制的感覺。該片在北京電影學院試映時,獲得挑剔的專業學子三次自發集體鼓掌,觀眾被片中的笑料逗得前仰后合,又被男女主角的愛情感動得淚流滿面。

類型和題材可以多元化,但內容一定是自己熟悉的人和事,情感一定為自我表達服務,電影語言則力求個性化、藝術化,是這批新導演在創作上的共同點。“他們都非常自信,堅信自己在生活中觀察到的東西能夠產生藝術魅力,並且將其呈現在大銀幕上,送到觀眾面前。這需要極大的勇氣,而他們都做到了。”北京電影學院教授吳冠平表示。

第五代導演關注歷史與宏大敘事,第六代導演在意城市與小眾表達,但新導演們則把攝影機對准了自己的生活,希望表達他們獨有的生活體驗。張大磊的《八月》,拍的是自己的迷影童年﹔畢贛的《路邊野餐》,拍的是家鄉凱裡的氤氳風光﹔就連商業片《喜歡你》,也有許宏宇與女朋友戀愛時的諸多細節……畢贛寫過一句詩,“用刀尖入水,用顯微鏡看雪”,正是對這批導演獨特表達的概括。預測這些導演的發展前途,現在還為時過早,但對於當下稀缺精彩故事、獨特表達的華語影壇而言,他們是明天的希望。

其人

“念念不忘,必有回響”

《一代宗師》裡說:“念念不忘,必有回響。”許宏宇上大學前,連希區柯克是誰都不知道﹔王一淳拍攝處女作《黑處有什麼》時,還是個“無業的家庭主婦”﹔哪怕“星二代”曾國祥,獨立執導影片前是在香港影壇演了十幾年的小配角。正是出於對電影的痴迷,這群導演在經歷了多年的兜兜轉轉后,仍然能夠敲開那扇叫作電影的大門。

新導演裡,非科班出身已不是什麼新鮮事,業內和觀眾也不會因為他們並未接受過專業教育而區別對待:畢贛學編導出身,許宏宇的專業是現代藝術,這些專業多少與電影有關,但王一淳學的是法語,曾國祥學的是社會學,則與電影八竿子打不著。

他們的人生之所以能和電影產生交集,同近些年電影市場的發展、觀眾觀影習慣的養成,有著密不可分的關系。拍出《少女哪吒》的導演李霄峰笑言,他愛上電影,並從事這一行業,“要感謝盜版碟,不然沒有機會看到世界各地出色的電影。”回溯這些導演的履歷,從小到大累積的看片量,為他們日后的“迷影”“從影”提供了最豐富的養分。世界各地優秀影片的滋養,也讓他們對商業片和藝術片並沒有涇渭分明的態度。張大磊明確表示,不會拒絕商業片,但如果“掙錢是唯一目的,則是不負責任的行為”,最重要的因素,還是看“能不能打動自己”“能不能駕馭”。

當然,對電影的熱愛,是他們堅持導演之路的根本驅動力。王一淳拍《黑處有什麼》,光是劇本就打磨了十年,最后覺得“不拍出來對不起自己”,才自掏腰包建組開機。片子拍完后,光盤在家擱了兩年。從這一意義上講,她拍電影純粹是出於自己的創作欲。李霄峰畢業后想拍戲但找不到門路,是憑借寫給導演陸川的一封信打動了他,從而加入當時《可可西裡》 的團隊。在做過編劇、海外發行、宣傳、演員等各個工種后,他才迎來了執導第一部影片《少女哪吒》的寶貴機會。

其時

“現在做導演太容易了”

1991年,姜文跟謝晉說自己想當導演,謝晉回他一句,“你還是好好當演員吧,別想了。”那個年代,想當導演首先得是科班出身,還得在制片廠一步一步干,熬了很多年副導演,才有機會拍自己的影片——還得限制膠片數量。“姜文多有才華,多有名?那時候他當導演都難,現在有一部手機就可以當導演了。”香港電影人、《陽光燦爛的日子》監制文雋笑言,他的大女兒9歲時,就能用手機軟件剪片了,“現在做導演太容易了。”

“第五代、第六代導演還都是膠片時代,拍片成本確實貴,但現在數字時代的拍片成本早就降下來了。而且像畢贛可以拍一個50分鐘的長鏡頭,張大磊《八月》裡對那些細微生活場景的捕捉,也都是建立在非常輕便的攝影機技術上。”吳冠平表示,不僅拍電影的難度大大降低,互聯網的普及也讓他們的作品能輕而易舉獲得較大的曝光。

此外,各大電影公司的天使投資、電影節展的創投項目讓越來越多的新人導演能夠邁出拍片的第一步。西寧FIRST影展、浙江青年電影節、北京國際電影節“矚目未來”單元等,都為青年電影人提供了一個產業化的平台。“除了展示和亮相外,我們引入了一些電影投資機構,讓導演直接拿到投資,我們還有專門的院線支持,幫助好作品發行上映。”東海電影集團制片公司總經理、浙江青年電影節策展人羅拉介紹。

“大批新導演出現其實是一個很好的現象,也是我們一直期待的。”香港導演陳嘉上希望,投資人和電影公司能夠尊重新導演的想法,“別要求他們像我們。希望業內都能尊重導演多一點,讓導演去處理演員陣容,去處理劇本。”(袁雲兒)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量