35年的見証:科幻電影“姓”人文

說到“科幻片”,你會想到什麼?

是機器人、飛船、激光炮、穿越、外星人?

還是——詩、美學、宗教、烏托邦、終極追問?

兩種答案都不算錯。科幻——科學幻想——既然打通了理性的“科學”與感性的“幻想”,就注定擁有一種內在的矛盾張力,使它能夠演繹看似全不相干的不同內容。

而落實到科幻電影上,科幻題材包括的機器人、外星人、宇宙飛船等等題材本身就非常適合用來打造電影的“視覺奇觀”﹔但在另一方面,“科學”又成為突破現實藩籬的絕佳突破口,進而去探討更加形而上的話題。

假如人類能夠長生不老?(《這個男人來自地球》)假如人類能夠回到過去?(《回到未來》)假如人類可以篡改記憶?(《盜夢空間》)假如人類可以拋棄肉體?(《黑客帝國》)……以往在現實中無從探討、隻能借助神話傳說的變體來領會的玄思,卻可以借助“科幻”,以理性的方式構架假設。

正因科幻電影自身蘊含的這種“矛盾性”,使得它目標觀眾的定位時有“失准”:認定“科幻片=特效大片”的觀眾,沖著視覺奇觀走進電影院,卻冷不防被甩了一臉文藝片式的晦澀思辨。於是不滿足於“特效大片”的電影,往往以叫好不叫座收場。

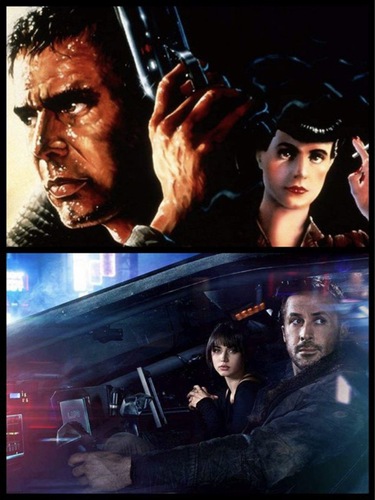

比如,科幻影史經典《銀翼殺手》,以及其時隔35年、剛剛上映的續作《銀翼殺手2049》。

上映於1982年、年齡比主流電影觀眾都大的《銀翼殺手》,被譽為“賽博朋克的奠基之作”“最偉大的科幻電影之一”,由大師級導演雷德利·斯科特(《異形》系列、《角斗士》《黑鷹墜落》導演,奧斯卡終身成就獎得主)執導,哈裡森·福特主演,在《第一滴血》《虎膽龍威》等鐵血肌肉片橫行的上世紀80年代好萊塢,大膽講述了一個充滿頹廢與晦澀的“反烏托邦”故事:

近未來的2019年、被當作工具使用的短壽“復制人”、追殺復制人叛逃者的“銀翼殺手”(blade runner)……電影本質上提出了“什麼是人類”的終極追問:當出現了一個與人類外形無異、心靈相近,卻是由人工制造出來的新物種,它是否可以被稱為人類?在《銀翼殺手》的世界觀中,行星移民成為社會主流,而經歷核戰爭與核污染的地球則成為滯留人類的醉生夢死之地。和放浪形骸日漸麻木的人類相比,在短暫生命中追求靈魂光輝的復制人是否如他們所說,“比人類更像人類”?

深刻的母題決定了整部電影的電影形態,最終呈現出來的是一部未來背景下的“文藝片”:意味深長的鏡頭、高度文學化的台詞、間雜意識流的剪輯風格、陰冷奇詭的“賽博朋克都市”視覺美學,讓《銀翼殺手》和迎合大眾趣味的爆米花商業片劃清界限,也因此在票房上折戟沉沙,許多評論者直言雷德利·斯科特故弄玄虛。直到上映近十年后,才藉由錄像帶被影迷“重新發現”,並逐漸成為一代經典,尤其是其開創的獨特美學風格,成為了后世“賽博朋克”科幻的樣板,被《攻殼機動隊》《黑客帝國》等賽博朋克經典作品繼承發揚。

誠然,《銀翼殺手》在視覺上可稱開宗立派,其對未來世界的細節把控,精確到布景裡的每一張海報和每一樣道具,在缺乏電腦特效技術的年代大量使用高精細度的模型和真實布景進行拍攝,打造出了到今天都很難超越的逼真質感——用電腦技術模擬真實物件的紋理和質感,至今仍然有技術上無法逾越的上限——但在此之外,其最主要的價值在於深邃的人文思考,以及與之匹配的美學構建。影片最后經由復制人口中說出的一段名台詞,打通了“詩意的悲美”與“科學的壯美”的邊界,至今仍被當作影史上最為經典的台詞之一:

I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I've watched c-beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those ... moments will be lost in time, like tears...in rain. Time to die.

(我見過你們人類絕對無法置信的事物,我目睹了戰船在獵戶星座的端沿起火燃燒,我看著C射線在唐懷瑟之門附近的黑暗中閃耀,所有這些時刻,終將隨時間消逝,一如眼淚消失在雨中。)

——恰恰是這種面對終極追問,比傳統文藝片更具象、更深邃、更詩意的闡釋,構成了一部科幻片躋身“偉大”行列的必要條件。

用這樣的目光,我們再來審視正在上映的《銀翼殺手2049》。

在影片上映前,我曾一度擔心,時隔35年的經典會被“很合時宜”地改編成充斥著飆車、爆炸、槍戰、大混戰的主流觀眾喜聞樂見的爆米花電影,然而萬幸的是我多慮了。

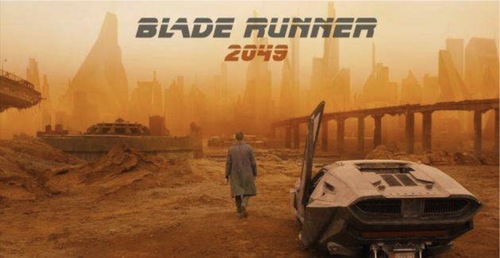

由雷德利·斯科特親任制片人的《銀翼殺手2049》原汁原味地繼承了前作的整體風格﹔導演丹尼斯·維倫紐瓦曾執導科幻片《降臨》,氣氛營造與靜中有動的敘事節奏與前作氣韻相接﹔大咖級配樂師漢斯·季默延續了其在《星際穿越》《敦刻爾克》的個人風格,全片氛圍配樂拉滿,極具玄奧感與震撼力。在制作層面上,除了CG技術的大量使用使得場景有些過於“光鮮”了之外,《銀翼殺手2049》可挑剔的地方並不多,而針對“35年老粉絲”的種種“情懷彩蛋”更是相當到位。

《銀翼殺手2049》圍繞2049年一位擔任銀翼殺手的新型號復制人K(瑞恩·高斯林飾)與前作主角的后代展開。前作中復制人被“設計”出來的短暫壽命是故事展開的主要動力,它拷問的是人類肉體的界限。 而《銀翼殺手2049》的故事背景中,復制人的壽命已經可以與人類無異,探討的重點則轉移到精神層面。K被植入的童年記憶,提出了“人類的記憶是否可靠”這樣的命題,而該片的女主角——K的AI女友喬伊,則探討了高度情感化的人工智能與人類“靈魂”的邊界,構成了對人類“靈與肉”的進一步追問,而最終歸於“銀翼殺手”世界觀的核心問題:復制人(人造物)能否真的“比人類更人類”?諸多情節上的巧妙安排構成了兩部影片敘事上的互文特性。這種緊貼前作的互文性可能會使《銀翼殺手2049》的原創度略顯不足,但作為一代經典的續作無疑是合適的。

正像35年前,《銀翼殺手》沒有迎合好萊塢的主流市場而拍成硬漢槍火片一樣﹔35年后,《銀翼殺手2049》也沒有拍成一人一車拯救世界的特效大片。它緊緊扭住了科幻片中關鍵、但又不討好市場的人文思想內核,從這個層面講,《銀翼殺手2049》確實繼承了“最偉大科幻片”的精神衣缽。

但這種繼承不是毫無代價的。繼承了沉重的人文思想內核,就必然要被這種沉重所拖累﹔披著科幻外殼的文藝片,最終隻能獲得文藝片的小眾地位。《銀翼殺手2049》雖然在影評人和科幻粉絲中間口碑上佳,但在北美和中國大陸的票房均不理想,在貓眼電影app的觀眾評分低至6.7分,僅好於12%的科幻片,基本屬於“爛片”范疇,觀眾的差評包括“沒看懂”“氣氛壓抑”“節奏太慢”“打斗不精彩”“沒有大場面”“音樂太多太吵”等等。很明顯,這正是前文所述的“矛盾性”導致的觀眾報復性低分,這些評價集中反映了目前主流觀眾對於“科幻”二字的基本期待——當然,如果35年前也有觀眾評電影的app,票房慘淡的《銀翼殺手》的評價也不會好到哪去。

35年過去,當年“過於先鋒”的影像語言縱使已經經典化,卻依舊未能被主流接受。在這種大背景下,《銀翼殺手2049》的執拗就更有些偏向虎山行的悲壯了。

我個人而言,並不擔心早就見識過大風大浪的雷德利·斯科特會想不開或者下跪求票房,我擔心的是《銀翼殺手2049》的境遇,很可能會成為中國電影業者的“前車之鑒”。

中國的科幻,早年是與“科普”的概念混雜在一起的,之后才逐漸獲得獨立的藝術品格,但依舊是小眾﹔中國的電影,近年來借鑒西方成熟的電影工業,獲得了長足進步,但也時有不夠成熟之處。前些年因《三體》引起的科幻熱,科幻電影儼然成為了電影產業發展的風口,在這個節點上目睹《銀翼殺手2049》的票房現狀,難免會讓“聰明人”把中國科幻電影的未來押寶在“機器人、飛船、激光炮、穿越、外星人”上。

這種基於市場的思路讓人無從反駁,但作為一個科幻電影的愛好者的私心,依然希望能在國產科幻片中看到 “人”的光輝。我們早晚會有一批科幻票房大片,這是毋容置疑的﹔但也應該有一些科幻,讓我們在10年或者35年之后,依舊回味並重新發現它們的價值。

——科幻,本來就通向未來。(人民日報中央廚房·文藝九局 馬涌)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量