北京大學新聞學研究會:中國新聞學和新聞教育的搖籃

北京大學新聞學研究會第一屆攝影

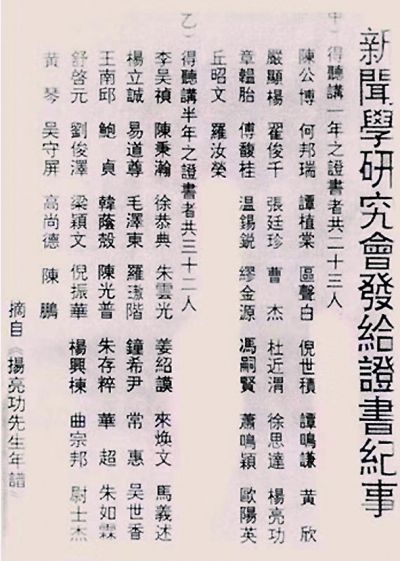

一九一九年十月十六日,北大新聞學研究會向五十五人頒發了聽課証書,毛澤東的名字出現在三十二名“得聽講半年之証書者”名單上

一九一九年,徐寶璜出版中國第一本新聞理論著作《新聞學》,由蔡元培題寫書名

1936年,斯諾(右)在陝北採訪途中

今年10月14日,是北京大學新聞學研究會成立一百周年的日子,也是北京大學開展新聞教育一百周年的日子。1917年,北大教授徐寶璜率先開設新聞學課程﹔1918年中國第一個新聞研究團體——北大新聞學研究會成立﹔1919年,徐寶璜出版中國第一本新聞理論著作《新聞學》﹔同年,中國第一份新聞學期刊《新聞周刊》創立。這麼多中國新聞教育發展史上的“第一”都和北大有關,都和北大新聞學研究會有關,因此,很多人認為,北大是中國新聞學和新聞教育的搖籃。北大新聞學研究會成立的意義不僅在於開風氣之先,更重要的是,它給中國新聞學打上了馬克思主義的烙印。

中國新聞教育第一人

中國雖然是最早發明活字印刷術的國家,但在西方是德國人約翰內斯·古登堡發明了“鉛活字版機械印刷機”(15世紀),極大地提升了紙質印刷的效率,也推動“印刷資本主義”的形成,使得報紙、雜志、圖書成為大眾觸手可及的廉價讀物。這一方面有利於普通民眾獲得知識啟蒙,另一方面也有助於形成民族國家共同體觀念。晚清以來不斷有西方人或傳教士在中國創辦報紙,作為向中國傳播宗教和新知的媒介。洋務派、維新派開始了中國人辦報的歷史,尤其是以康有為、梁啟超為代表近代知識分子開啟了用報紙宣傳政治主張、啟迪民智的方式,這也形成了中國現代知識分子借助報紙、期刊等當時的新媒體參與政治、社會實踐的傳統。1915年新文化運動發起的標志是陳獨秀在上海創辦《青年雜志》(后更名為《新青年》)。

1917年初,陳獨秀受北大校長蔡元培之邀來到北大任教,北大成為新文化運動的大本營,李大釗、魯迅、胡適、梁漱溟等都是主要參與者。此時國內正是北洋政府袁世凱尋求復辟之時,對外是第一次世界大戰正在進行。如果說新文化運動前期是“德先生”“賽先生”的啟蒙運動,那麼隨著一戰終結、1917年十月革命的勝利,中國知識界普遍對西方現代文明也進行批判和質疑,以陳獨秀、李大釗為代表的知識分子敏銳地看到馬克思主義對於中國的意義,五四新文化運動的尾聲則是“十月革命一聲炮響,給中國送來了馬克思列寧主義”。正是在這種文化、思想氛圍中,中國新聞學和新聞高等教育誕生了。

第一位在北大從事新聞教育的是徐寶璜,他是江西九江人,辛亥革命前就讀於北京大學,但沒有畢業,1912年他考取官費生,到美國密歇根大學留學,讀的是經濟學,輔修新聞學。1916年回國之后,他先在北京《晨報》做編輯工作,后來收到蔡元培的邀請,到北京大學任教,教授經濟學課程,同時做蔡元培校長的秘書。蔡元培有著豐富的辦報經驗,他參與編輯、創辦了《蘇報》《俄事警聞》《警鐘日報》《旅歐雜志》等報刊,知道新聞對社會有重要影響。蔡元培不僅與北大圖書館主任李大釗一起創辦《每周評論》《北京大學日刊》《北京大學月刊》等刊物,還支持學生創辦刊物,如《國民》《新潮》等。

1917年,蔡元培建議徐寶璜給北大文科各系開設新聞學的選修課,介紹歐美各國新聞概況和理論,培養新聞人才,這是中國高等新聞教育的開端。當時,徐寶璜把在北大教新聞學的講稿整理成《新聞學大意》,先在《東方雜志》上連載。1918年暑假整理成《新聞學》一書,請蔡元培校長親題書名和作序,1919年由北京大學出版部出版。在這本書中,徐寶璜借鑒西方新聞學理論,研究了新聞的一般性質、任務和價值,以及編輯、採訪、廣告、發行等新聞生產的流程,也提出從事新聞工作的職業倫理、社會責任,反對假新聞和有償新聞。比如他認為“蓋新聞有如鮮魚,魚過時稍久,則失其味。新聞逾時稍久,其價值不失亦損矣”,新聞一定要“新”,因為有時效性。但是,新聞並非“有聞必錄”,否則“報紙之新聞,與街談巷議無別矣”,也就是說新聞要有真實性,要調查研究,不能聞風而動、傳播謠言。這是中國人所寫的第一部系統研究新聞學規律的專著,難怪蔡元培認為“根據往日所得之學理,而証以近今所見之事實,參稽互証,為此《新聞學》一篇,在我國新聞界實為‘破天荒’之作”。這本書自1919年初版后,先后6次再版,直到現在還是新聞學的重要參考書。

除了在北大教書外,徐寶璜還在民國大學、平民大學、北平大學、朝陽大學、中國大學、第三中山大學等兼課,還是教經濟、新聞等方面的課程。1923年,他在平民大學新聞系任系主任,這也是中國大學裡的第一位新聞系系主任。1930年5月29日,徐寶璜在北大講課時突然中風,兩天后在北京協和醫院逝世,年僅37歲。

中國新聞教育第一研究會

1918年春,五四運動前夕,北大學生羅章龍、譚平山等向擔任校長秘書和講授《新聞學》課程的徐寶璜提出希望組織新聞研究團隊,得到徐寶璜的支持,兩位學生還向《京報》社長邵飄萍發出邀請,邵飄萍立刻寫信給蔡元培校長,建議北大成立新聞學研究會,也很快得到蔡校長的支持。1918年10月14日,北京大學新聞研究會正式成立,這是中國第一個系統講授和研究新聞學的團體,著名新聞史學家戈公振在所著《中國報學史》中認為北大新聞研究會是“中國報業教育之發端”。

當時的北大,社團活動非常豐富,除了新聞研究會,還有哲學研究會、國民社、新潮社、少年中國學會、平民教育演講團等。不過,新聞研究會是最受蔡元培重視的,他親自擔任會長,並主持制定研究會的八項章程,分別是:“一、本會定名為北京大學新聞研究會﹔二、本會以輸灌新聞智識、培養新聞人才為宗旨﹔三、本會研究之事項有新聞之范圍、新聞之採集、新聞之編輯、新聞之造題、新聞通訊法、新聞紙與通訊社之組織﹔四、本會研究之時間每星期三小時﹔五、本會隸屬於北京大學,校內外人均得入會﹔六、校內會員每年每人納費9元,校外會員年納18元,分三期繳納﹔七、既繳納之費無論何種情形概不退還﹔八、北京大學日刊處為本會辦事機關,入會者向該處報名”。

蔡元培認為新聞研究會的宗旨是“輸灌新聞智識,培養新聞人才”,研究會的任務有六項,是“新聞的范圍、採集、編輯、選題、新聞通訊法、新聞紙與通訊社之組織”。在新聞研究會的成立大會上,蔡元培致開幕詞,他回顧了從晚清《申報》創立以來中國報業發展的歷程,認為當年創辦《蘇報》《俄事警聞》等報紙“於新聞術實毫無所研究,不過借此以鼓吹一種主義耳”。民國后中國人創辦報紙的數量有所增加,但“苟不濟之以學理,則進步殆亦有限”,所以,他認為新聞研究會的任務就是介紹西方新聞學的理論,“歐美各國,科學發達,新聞界之經驗又豐富,故新聞學早已成立。而我國則尚為斯學萌芽之期,不能不仿《申報》之例,先介紹歐美新聞學”。蔡元培邀請徐寶璜和邵飄萍擔任導師,前者是新聞教育第一人,后者是中國報業的奠基人。

1919年2月,新聞研究會召開改組大會,蔡元培也親自參加,將“北京大學新聞研究會”改名為“北京大學新聞學研究會”,增加了一個“學”字,突出新聞理論和新聞作為學術研究對象的意義。研究會的宗旨也改為“研究新聞學理、增長新聞經驗、以謀新聞事業之發展”,突出新聞理論研究和新聞實踐的重要性。改名之后對研究會的組織、活動、會費等重新作了規定,使得研究會的活動更加規范和制度化。在改組大會上,蔡元培被推選為正會長,徐寶璜為副會長,曹杰、陳公博為干事。研究會規定“校內外人均可入會為會員”,參加新聞學研究會的多是文、史、哲、法律系的學生,也有校外會員,不少是校內外進步社團的青年學生。

1919年4月20日,研究會創辦新聞刊物《新聞周刊》,徐寶璜擔任編輯主任,下設新聞、評論、翻譯、通訊等四部。這份刊物採用西方更為通行的橫排版式,是中國第一本新聞學的刊物。這個刊物的初衷是“便會員之練習,便新聞學識之傳播,便同志之商榷”,也就是讓學生在實操中學會採編新聞、撰寫評論。這個周刊隻發行了3期,1919年五四運動之后就停刊,但戈公振在《中國報學史》中給予很高評價,認為《新聞周刊》是“中國唯一傳播新聞學識之報紙”。

在北大成立新聞學研究會后,中國新聞研究團體和新聞教育開始發展起來,1922年成立了中國新聞學會,1927年成立了北京新聞學會,1935年成立了南京新聞學會,1936年成立了平津新聞學會等,並誕生了任自濤的《應用新聞學》、戈公振的《中國報學史》等新聞學著作。

毛澤東與北大新聞學研究會

北大新聞學研究會的主要職責是舉辦新聞教育培訓,來上課的老師除了徐寶璜、邵飄萍兩位研究會導師之外,還邀請李大釗、高一涵等知名學者來做演講。從1918年10月到1920年12月的兩年零兩個月的時間裡,共有一百多位學員參加新聞學習。

邵飄萍是晚清著名的報業家和新聞記者,在擔任《申報》駐京記者期間撰寫近200篇“北京特別通訊”。1918年,邵飄萍創辦《京報》和新聞編譯社,經常批評北洋政府。在五四運動期間,連續發表時事評論《勖我學生》《外交失敗第一幕》《速釋學生》等,導致段祺瑞政府封禁《京報》,邵飄萍第二次流亡日本,直到段祺瑞政府倒台,才回國重辦《京報》。在新聞學研究會的講課中,邵飄萍結合自己多年從事採訪活動的經驗,給會員們講授新聞基礎理論、新聞採訪、編輯等新聞基礎業務,后來,也出版《實際應用新聞學》《新聞學總論》等專著,也是最早的新聞業務、新聞教學方面的參考書。邵飄萍被譽為“一代報人”“鐵肩棘手,快筆如刀”“飄萍一支筆,勝抵十萬軍”等。

1918年6月,毛澤東從湖南第一師范學校畢業,8月,隨蕭子升、羅章龍等“新民學會”的同學到北京准備赴法勤工儉學。后來毛澤東沒有去法國,他的恩師、已調北大哲學系任教的楊昌濟介紹他到圖書館當助理員,進而結識了李大釗、陳獨秀等人。1918年11月,毛澤東到天安門廣場現場聽了李大釗的《庶民的勝利》的演講。11月15日,李大釗的這篇演講和他的另一篇文章《布爾什維克主義的勝利》發表在《新青年》雜志上,毛澤東開始學習和了解馬克思主義。早在1917年,毛澤東就在《新青年》上發表過《體育之研究》,認為體育具有“強筋骨、增知識、調感情、強意志”的作用。

北大新聞學研究會成立后,毛澤東申請成為會員,堅持在新聞學研究會聽課。邵飄萍的課對毛澤東影響最大。邵飄萍不僅講辦報經驗、報紙出版、新聞採訪等業務知識,還講新聞記者的採訪技能和社會素質,他特別強調“新聞是社會的耳目”、新聞“與社會有莫大關系。報紙的任務就是供給新聞,代表輿論,提倡道德,傳播知識,協助工商業的發達”,他認為新聞最重要的就是“確實”,要摒除偏見、尊重事實,反對以訛傳訛,反對刊登黃色新聞等,這些都給毛澤東很大幫助。另外,當時毛澤東說湖南話,邵飄萍非常熱情地回答毛澤東的各種問題。在他的教導下,毛澤東對新聞、報紙有了深刻的認識,還經常去邵老師家請教問題。

毛澤東在新聞學研究會聽了半年的新聞課程。據《北京大學日刊》報道,1919年10月16日,北大新聞學研究會舉辦了第一次研究期滿儀式,蔡元培會長親自向55人頒發了聽課証書,分為聽講一年和聽講半年兩種。蔡元培發完証書后講話,“蓋新聞為經驗之事業。非從事於新聞之人,以其經驗,發為學理,則成績終無由十分完備也。今日本會之發給証書,故亦非謂經驗已經完備,不過謂為經驗之始而已。新聞事業既全恃經驗,后此從事於新聞事業之人,能以其一身經驗,研究學理,而引進於學校中,乃吾所深望者也”。導師徐寶璜以《中國報紙之將來》為題發表演說,還有會員代表李吳禎、黃欣、陳公博等。毛澤東的名字出現在32名“聽講半年之証書”上,但他因母親生病,早已從北平回到湖南,沒有到現場領取証書。

在1919年7月14日,毛澤東創辦了《湘江評論》,在《創刊宣言》中提出“世界什麼問題最大?吃飯問題最大。什麼力量最強?民眾聯合的力量最強”“主張群眾聯合,向強權者為持續的‘忠告運動’,實行‘呼聲革命’——面包的呼聲,自由的呼聲,平等的呼聲——‘無血革命’”。創刊號當天全部售完,從第二期起加印到5000份。不過,《湘江評論》隻出了5期就被查封。毛澤東又接著創辦了《新湖南》。1936年,毛澤東同美國記者埃德加·斯諾談話時回憶,在新聞學會裡,“特別是邵飄萍,對我幫助很大。他是新聞學會的講師,是一個自由主義者,一個具有熱情理想和優良品質的人。1926年他被張作霖殺害了”。直到晚年,毛澤東還提起他是邵飄萍的學生。可見,毛澤東最早是在北大新聞學研究會接受了新聞教育的啟蒙。

和毛澤東一起在新聞學研究會學習的會員,還有陳公博、羅章龍、高君宇、譚平山、楊晦、譚植棠等進步學生,他們都是中國共產黨的早期成員。這些人離開新聞學研究會后很多參與到新聞工作之中。比如北京共產主義小組的高君宇先后擔任《國民》《新潮》《先驅》《政治生活》《工人周刊》《向導》的記者和編輯,羅章龍則參與創辦《工人周刊》,主編《中國工人》。這些新聞活動,與他們在新聞學會接受的新聞教育密不可分。也有些人終身都從事新聞事業,是中國新聞界的中堅。從這裡也可以看出,新聞學作為一門實踐性比較強的學科,本身也鼓勵學生了解社會和民情,參與到改造社會的行動中。

未名湖邊的守望者

很多人知道,在北大未名湖南側有一座埃德加·斯諾墓,墓碑是一塊長方形的白色大理石,上面有葉劍英元帥的題詞“中國人民的美國朋友埃德加·斯諾之墓”。站在斯諾墓處向北望,正面就是水波蕩漾的未名湖,左側遠方是石舫和湖心島,右側就是博雅塔,可以說斯諾墓位於未名湖最佳觀景處。斯諾是一位美國記者,與毛澤東、周恩來等老一輩黨和國家領導人結下了深厚友誼,1972年2月15日斯諾因病在瑞士日內瓦逝世,遵照他的遺願,一部分骨灰埋葬在中國,之所以會選擇在北京大學未名湖畔,這是因為斯諾與北大所在的燕園有著特殊的淵源。

斯諾畢業於美國密蘇裡大學新聞學院,這所大學在1878年就開設了新聞專業課程,這在美國也是最早的新聞課,1908年密蘇裡大學又創辦了新聞學院。可以說,斯諾在這所美國新聞教育的重鎮學習新聞。1928年在中國革命陷入低潮時,他離開美國來到中國上海。一開始,斯諾在上海擔任《密勒氏評論報》助理主編,后來又任《芝加哥論壇報》《每日先驅報》(倫敦)駐東南亞記者。在這個過程中,斯諾對中國主要城市和朝鮮、日本等東亞地區進行了游歷和採訪,曾經徒步經過雲南,到緬甸、印度等東南亞、南亞地區。在1931年九一八事變后,斯諾到東北、上海訪問,發表了戰地報道《遠東戰線》。

1932年,斯諾與海倫·福斯特·斯諾結婚,1933年他們游歷日本、東南亞、中國東部之后到北平安家,斯諾擔任美國《紐約日報》駐華記者。1934年初,斯諾應邀到燕京大學新聞系做兼職講師,斯諾夫婦從東城搬到了海澱鎮軍機處4號院居住,也就是現在的北大南門附近,當時這座房子在海澱台地之上,據說可以眺望西山和頤和園。在燕京大學期間,斯諾學習了中文,他們非常喜歡圓明園、頤和園的環境。直到1935年6月,他們都住在燕京大學附近,和燕園結下了深厚的友誼,這也是斯諾墓安放在未名湖畔的原因。

斯諾在上海認識了宋慶齡、魯迅,他們幫助斯諾了解一個更加真實的中國。斯諾曾經給在燕京大學新聞系讀書的蕭乾說“魯迅是教我懂得中國的一把鑰匙”。到北平來之前,魯迅建議斯諾編譯一本中國現代短篇小說集《活的中國》,向西方展示中國普通民眾的社會斗爭和真實的生活。這本書1936年出版,是第一部把魯迅作品介紹到西方世界的書。在編者序言中斯諾指出,中國的新文藝運動既沒有封閉在象牙之塔,也不是人們街談巷議的閑聊,而是參與到中國人民追求民主、自由的政治、社會斗爭的洪流中。1936年6月斯諾在宋慶齡的幫助下,輾轉來到陝甘寧邊區訪問。一路上,斯諾以外國記者的身份,邊走邊看,實地採訪了邊區紅軍和毛澤東、周恩來、朱德、賀龍等中國共產黨領導人。

1937年,斯諾完成《西行漫記》(又名《紅星照耀中國》),當年在英國倫敦公開出版,引起轟動。在這部帶有報告文學、紀實文學色彩的深度報道中,斯諾向全世界第一次展示了紅軍的兩萬五千裡長征,第一次介紹了中國共產黨和工農紅軍的政治主張和社會政策。比如斯諾提到陪伴他在邊區採訪的“紅軍旅伴”,都是很年輕的軍人,有的還參加過長征,斯諾問他們為什麼加入紅軍,他們說“紅軍教我讀書寫字”“紅軍幫助窮人”“紅軍對人民很好,不搶不打”。斯諾還注意到,這些年輕人從沒有打過架,“我所看到過的第一批真正感到快活的中國無產者。在中國,消極的滿足是普遍的現象,但是快活這種比較高一級的感情,卻的確是罕見的,這意味著對於生存有著一種自信的感覺”。也就是說,斯諾看到的不是政治動員和宣傳口號,而是一個又一個快活的生命,“他們在路上幾乎整體都唱歌,能唱的歌無窮無盡”。這不僅解釋了這些青年為什麼要當紅軍,更解釋了紅軍的軍事裝備固然很簡陋、卻非常有戰斗力的原因,這和共產黨的土地政策、抗日號召和民主化的管理方式有關。

斯諾在採訪過程中,還拍攝了大量的照片,包括共產黨的將領、普通士兵文藝演出或訓練的場景等,其中最著名的就是毛澤東戴八角帽的照片。這些都成為我們今天了解中國革命道路最直觀的媒介,從中也可以看出新聞記者在宣傳、介入歷史過程中所扮演的重要角色。

北京大學新聞學研究會雖然隻持續了兩年多時間,但對中國新聞教育和新聞研究起到不可估量的作用。盡管北大的新聞教育幾度沉浮,但北大之於新聞學的意義不僅在於開風氣之先,更重要的是興起於五四新文化運動時期的新聞學已經打上了馬克思主義的烙印,因此,一代又一代的新聞工作者參與到20世紀中國轟轟烈烈的大歷史、大變革之中。2008年4月15日,北京大學110周年校慶前夕,新聞學研究會正式恢復成立,延續北大校長擔任會長的傳統,並聘請10位海內外知名學者擔任研究會導師。2018年10月14日,北京大學新聞與傳播學院在北大舉辦《百年中國新聞教育:傳承與發展暨北京大學新聞學研究會成立100周年學術研討會》。我們回顧百年中國新聞教育的歷史,不光是梳理中國百年新聞教育的開端,更是重述新聞教育的“初心”,是與新文化運動、與馬克思主義在中國的傳播有直接關系。我們當下的新聞工作者應該繼續發揮馬克思主義新聞觀的指導意義,培養能夠“舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象”的新時代新聞人才。

(作者:張慧瑜,系北京大學新聞與傳播學院研究員)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量