真相为何衰退——理解社交媒体时代的虚假新闻

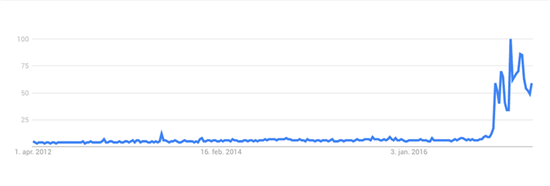

在2016年以来,“虚假新闻”(fake news)迅速成为舆论的热门议题,并吸引了成为学术界和媒体行业的广泛关注。根据Google Trend的统计,“Fake News”这一关键词在2016年底的搜索量暴增,并在随后的一年时间里持续保持较高的搜索量。造成这一变化的主要原因,莫过于2016年英国脱欧和美国大选期间虚假新闻和误导性信息的泛滥。在美国大选结束后,奥巴马和希拉里都在不同场合表达过“虚假新闻对大选结果产生了直接影响”的观点(Merica, 2016)。

虽然2016年的虚假新闻浪潮已经过去近两年时间,但学术界对这一议题仍旧抱有浓厚的兴趣,在2018年的国际传播学会(ICA)年会上,依然有6%的论文直接与虚假新闻相关,对于虚假新闻的研究路径和取向也更加多元。除了对于2016年美国大选中的虚假新闻进行讨论之外(Allcott & Gentzkow, 2017),有更多学者开始通过实证研究的方式挖掘虚假新闻的传播路径和产生原因(Vargo et.al, 2017;Lazer et.al, 2018),讨论虚假新闻的历史与演变(Rich, 2018),或将目光聚焦于传播技术的变化对于虚假新闻传播的影响上(Brummette, et.al, 2018)。

在多元的研究取向上,学者对于此次虚假新闻浪潮的形成原因和信息传播机制提出了不同的解释,但并没有形成统一的共识。本文将基于这些研究,回顾虚假新闻在西方新闻界的历史,并基于比较的视野分析此次虚假新闻浪潮与历史上的虚假新闻的差别,通过“技术-文化”的视角,分析社交媒体等传播技术对于虚假新闻的形成发挥了怎样的作用。

技术变迁视野下的虚假新闻

虽然现代新闻业最早产生于17世纪的英国,但人类对于信息本能的渴求使得谣言的历史与人类社会一样漫长,古罗马的建立传说就与一则谣言有关,西方社会则流传着“没有谣言,就没有罗马”的说法(诺伊鲍尔, 2004)。谣言更多停留在口耳相传的时代,当传播技术的进步带来信息流动速度的加快和范围的扩展后,虚假新闻的威力则逐步显现出来。

伴随着印刷术的普及,报纸成为了传递信息的重要工具。但在美国政党报业时期,报纸却成为了制造谎言、污蔑政敌的主要武器。1828年总统大选前,候选人安德鲁·杰克逊的竞选团队在自己的报纸上撰文称其竞争对手昆西·亚当斯为了得到沙俄的支持,买下了一位女孩进献给俄国沙皇作为礼物;作为报复,昆西·亚当斯则在报纸上散布消息称杰克逊的母亲曾经与黑奴有染并生下了一个孩子。由于双方利用各自的报纸散布各种虚假信息,进行毫无底线的相互污蔑,这使得1828年的美国大选被视为“最肮脏”的一次选举(Ingram, 2017)。由于党派之间为了政治利益而相互攻讦,使得社会对于新闻业的信心也开始衰减。托马斯·杰斐逊在给友人的信中感慨,“不读报纸的人比读报纸的人还能够更接近真相”(Jefferson, 1807)。

进入到了商业报刊时代,虽然真实性原则和专业主义的法则逐步确立,却并没有阻止虚假新闻不断地出现。基于政治目的的虚假新闻暂时消退的同时,为了商业目的而炮制的假新闻成为了这一时期的主导。从世界上第一份商业报刊《纽约太阳报》开始,编造虚假信息以吸引读者购买成为了出版商们的惯用套路。1835年,《纽约太阳报》发布新闻称著名天文学家赫歇尔利用天文望远镜看到了月球的景象。据他的观察,月球上有蓝色的类似山羊的动物和用宝石制造的庙宇,还有类似地球的鲜花、树木和湖泊。这一报道引发了美国社会的轰动,《纽约太阳报》的发行量由8000份蹿升至19000份,一举超过《泰晤士报》成为世界上发行量最大的日报(Standage, 2017)。这一事件史称“月球骗局”(Moon Hoax),是印刷媒体出现早期最为著名的虚假新闻。

伴随着商业报刊兴起的“黄色新闻潮”则成为了虚假新闻的重灾区,普利策和赫斯特的“黄孩子”之争带来的是竞相报道耸人听闻的小道消息和蓄意炮制的虚假新闻的竞争。这一竞争在美西战争前夕达到了高潮,当赫斯特听闻美国的缅因号战舰意外爆炸后,迅速在《新闻报》上发布消息称“缅因号是被西班牙所炸毁的”。这一报道激发了民众的强烈反响,通过《新闻报》的报道,美国国内的反西情绪迅速高涨,时任总统麦金莱抵挡不止汹涌的民意决定对西班牙宣战。通过“缅因号事件”,商业报刊的影响力达到了一个顶峰,虚假新闻对社会现实具有的强大影响力也开始逐渐显现。

如果说报纸的出现使得虚假新闻的传播跨越了“口耳相传”的人际传播阶段,能够触及到更为广阔的受众;那么广播则将大众传媒的“强大影响”效应发挥到了一个新的层次。其中最为典型的案例莫过于威尔斯在1938年所播出的广播剧《世界大战》(War of the World)。由于在播出过程中刻意模糊了情景剧与新闻形式的界限,使得大量听众误以为“火星人入侵地球”是真实的突发新闻,造成了波及美国多个地区的恐慌。据统计有超过100万人受到了影响而逃离居所,占整个美国听众的20%(Cantril, 2017)。

在一些学者看来,由于广播包含了人的声音,使最早接触广播的受众倾向于将广播视作一种社交活动,甚至将广播视作自己的“朋友”。这种媒介使用的偏好使得美国受众对广播抱有非常强烈的信任感,相信广播传递的信息就是事实(Horten, 2003)。这能够在一定程度上解释为什么听众会对于这个荒诞的情景剧产生恐慌。在电视普及之后,“眼见为实”的传播形态使得电视也面对着这样的境况。受众倾向于相信电视所传递的画面就是权威,但这也为利用电视传递虚假信息以操纵民意提供了土壤。

1990年伊拉克入侵科威特后,美国舆论对是否要干预海外地区局势产生了尖锐的分歧。10月20日,美国ABC和NBC的夜间新闻都播出了一则新闻,新闻中一位名叫Nayirah的科威特女护士控诉伊拉克士兵在科威特屠杀医院内的新生儿,并抢走了它们的保育箱,新闻报道称遭到屠杀的科威特婴儿超过300人。这一事件震惊了美国舆论,要求美国介入这场人道主义危机的呼声日益高涨,并推动了美国政府在立场上的变化(Rowse, 1992)。1991年1月,美国正式宣布对伊拉克采取军事行动。

但在几个月后,越来越多的证据表明这是科威特政府精心策划的虚假新闻。伟达公关(Hill and Knowlton)应科威特政府的要求,安排科威特驻美国大使的女儿扮演护士Nayirah,教她表演了这一段证词并在美国众议院的人权委员会上作证。通过ABC等电视新闻对这一证词的报道,包括时任美国总统的老布什和普通民众都采信了Nayirah的说法。这则假新闻对于美国的军事行动具有重要的推动作用,因此也被视作公共关系领域的经典案例(Grunig, 1993)。但对于美国的电视新闻业而言,这无疑是对其声誉的严重打击。特别是电视表现出的“冷媒介”的特点,使得理性的讨论让位于情感的表达,非常容易影响到受众的判断,更是为虚假新闻的传播提供了机会(Van Eemeren, 2010)。

从口耳相传的小道消息到电视新闻中的公关表演,虚假新闻以不同的面貌在不同的媒体形态上出现。虚假新闻的历史表明,这个议题从来都不是一个新鲜的话题。每当新的媒介形式出现并占据信息传播的主导地位,虚假新闻都能够趁虚而入,以不同的方式对社会现实产生深刻的影响。在2016年以来的新一轮虚假新闻浪潮中,相似的历史似乎又一次重演。但值得注意的是,此次虚假新闻浪潮的规模、影响范围和破坏力确实前所未见的(Boczkowski, 2016)。此次虚假新闻的信息流模式和信息传播方式都对现实世界产生了直接而深刻的影响,社交媒体在其中扮演的作用无疑是值得关注的。

社交媒体与虚假新闻

不论是海外的Facebook,Twitter还是中国的微信朋友圈,在建立之初都是以拓展人际网络、发布个人信息为主要目的。但社交媒体天然具有的强用户黏性和流量优势,使得这些社交媒体几乎不约而同地走上了拓展“副业”的道路。进军新闻业则成为社交媒体一种自发性的尝试。2015年以来这一趋势开始日益明显,在Facebook推出“即时文汇”(Instant Article)之后,苹果推出“苹果新闻”、Twitter发布“时刻”(Moments),相继进军新闻市场。但社交媒体进入新闻业造成的影响却逐渐超出了人们的预期,由于社交媒体具有的强大互动性和高度开放性,专业化的新闻生产逐渐受到“自媒体”“公民新闻”等新闻生产形式的冲击。非专业新闻工作者进行的新闻生产内容在社交媒体这个开放平台上进行广泛而难以监控的传播,对传播的新闻业提出了前所未有的挑战(Robinson & Deshano, 2011),在新闻生产、信息流动和把关机制三个层面,助推了虚假新闻的形成与扩散。

在新闻生产层面,传统媒体在长期的实践中形成的新闻专业主义价值在社交媒体平台的新闻生产中受到冲击。美国大选期间大量社交媒体上虚假新闻都是来源于马其顿的小镇维勒斯(Veles),当地年轻人自己购买域名建立网站(例如“每日趣事”等),编造关于特朗普或希拉里的虚假新闻并将其发布在自己的网站上,再通过社交媒体进行转发以骗取点击量,并以此获取收益(Subramanian, 2017)。美国大选期间著名的虚假新闻“教皇支持特朗普”最早就出现于马其顿的一个虚假新闻网站上,并通过Facebook得以广为传播。在大选之后,美国还指控俄罗斯政府通过社交媒体和互联网散布假新闻,以影响美国社会的舆论并干预了大选的结果(Snyder, 2018)

由于存在着社交媒体这个“入口”,原本仅仅只能通过人际传播的在一定范围内流传“谣言”(rumors)借助社交媒体的演变成为了人尽皆知的“假新闻”(fake news)。由于社交媒体具有强大的开放性,这就使得一个缺乏声誉和经验的个人用户或组织也可以像传统媒体那样直接接近广泛的受众,编造未经证实的信息并使其广为流传(Allcott & Gentzkow, 2017)。因此,社交媒体为UGC(用户生产内容)提供了平台的同时,却也给虚假新闻的生产者提供了畅通无阻地接近全球受众的渠道,这在传统媒体时代是完全不可想象的。

在信息传播的层面,社交媒体存在的病毒式传播对于虚假新闻的扩散有着重要的影响,一系列实证研究证实了虚假新闻在社交媒体上更容易吸引受众的关注和转发。由于虚假新闻的内容大多是“骇人听闻”的,而普通用户的媒介素养不足以让他们辨别这些信息的真伪,这种新奇的感受会促使受众更倾向于转发类似的信息(Vosoughi et.al, 2018)。研究还证实这种病毒式传播的效果在政治新闻方面表现的尤为明显,这也解释了为什么美国大选和英国脱欧等政治事件是社交媒体上传播虚假新闻的“重灾区”。

另一项研究证实,虚假新闻的传播正在变得更加“自主”。虽然虚假新闻在整个媒体环境中占据的比重并不大,但却能够在国际关系、宗教和经济议题上设置议程,影响公众的认知(Vargo, 2017)。虚假新闻“自主”传播能力的增强,很大程度上就是由于社交媒体为其提供了直接接触受众的机会,并且让受众通过点赞、转发等方式推动虚假信息接触到更广泛的受众。

最后,在信息把关的层面,社交媒体颠覆了传统的新闻把关机制,迫使政府对虚假新闻的监管从“媒体把关”向“平台把关”的方式转变。但这在虚假新闻的历史上并非首次出现,在美国报业崭露头角的18世纪末,印刷商四处搜集流言和小道消息并刊印传播,引发虚假新闻的扩散。但就如同现在的互联网巨头一样,印刷商们拒绝为传播虚假的信息承担责任(Standage, 2017)。在他们看来,受众应当自己判断信息的准确性,他们仅仅是作为一个信息“平台”存在,而无需承担事实核查的责任。

但在社交媒体主导了新闻业的当下,对于社交媒体平台的规制成为了遏制虚假新闻传播的重要手段。德国《网络行动法》成为第一个对社交媒体传播虚假新闻进行规制的法案。《网络行动法》规定,超过200万用户的互联网平台必须在受到投诉24小时之内删除或屏蔽“明显的非法内容”。对于存有争议的内容,互联网平台也必须在七天之内对其进行处理,并将结果反馈给投诉者。对于没有尽到监管责任的服务商,最高会面临5000万欧元的巨额罚款。传统的事实核查都是基于新闻编辑室内部的自律,但社交媒体的出现却使得信息流动超出了传统媒体事实核查的边界。受众接触信息之前最后一道“把关人”的角色由媒体变成了社交媒体平台,引发了政府对于社交媒体平台作为事实核查者的监督。

多元研究视野下的虚假新闻

面对根植于社交媒体的虚假新闻对于社会现实产生的深刻影响,学者对于虚假新闻形成和传播的机制进行了广泛的研究(Lazer et.al, 2018; Farkas & Schou, 2018),对于虚假新闻为何会爆发,社交媒体在此次虚假新闻浪潮中所起到的作用提出了不同的解读,并形成了三种不同的解释路径。

由于社交媒体在虚假新闻的传播中发挥了明显的作用,“社交媒体主导论”成为理解此次虚假新闻浪潮的主要方式。在一部分学者看来,社交媒体对于信息传播流和把关机制的改变是引发此次虚假新闻浪潮的主要动因。一项针对虚假新闻受众群体的调查显示,虚假新闻受众基本都是社交媒体的重度用户,其在Facebook或Google等社交平台上的时间远超真实新闻的受众(Nelson & Taneja, 2018)。这证明了社交媒体的使用与虚假新闻获取之间存在着一定的关联。

此外,社交媒体不仅使虚假新闻的生产和传播更加便捷,也同时为受众营造了“过滤气泡”,影响了受众能够接触到的信息环境(Dylko et.al, 2017)。有实证研究证实,虚假新闻的受众规模相比于传统主流新闻而言是微不足道的,但这个小规模的群体内部却具有高度同质化的信息获取取向(Guess, 2018)。受制于其社交属性,社交媒体为受众搭建的“信息环境”是高度同质化的,这就潜在的导致了虚假新闻的受众逐渐极化,形成封闭的小圈子(Sophr, 2017)。因此,对于如何解释此次虚假新闻浪潮,大量研究都立足于信息论的视角,尝试通过技术变迁的维度解释社交媒体作为一个改变信息传播流和把关模式的媒介,是如何影响到虚假新闻的传播。

但社会心理学家对此提出不同的意见。由于虚假新闻在历史上的反复重现,不同时代出现的新媒体都在一定程度上引发了虚假信息的扩散。因此,一些学者提出“受众心理主导论”,试图从受众信息获取的行为上理解虚假新闻的传播。在此次虚假新闻浪潮爆发前,就已经有大量研究证实受众的心理机制对于虚假新闻的传播具有更为重要的作用(Chan et.al, 2017)。由于人具有“认知惰性”和“证实性偏差”等心理,会更倾向于认同和传播和自己既有价值倾向相近的信息,而不会过多地质疑这些信息的真伪。

在社会心理学家看来,社交媒体在此次虚假新闻的传播中只是起到了助推器的作用,人类的心理特征决定了虚假新闻更容易得到传播,不论是否存在社交媒体。Science上发表的一项研究表明,含有虚假内容的推文在Twitter上传播给1500人的速度比内容真实的推文要快6倍;Twitter用户也更倾向于转发虚假新闻而忽视真实的新闻(Vosoughi et.al, 2018)。这项研究从2006年开始收集数据,进而证明了在社交媒体进军新闻业之前,虚假信息在社交媒体上的传播已经相当普遍。因此,“受众心理主导论”将社交媒体置于媒介发展的历史中进行审视,认为人而非技术才是引发虚假新闻传播的主要原因。

此外,还有学者从话语分析的角度入手,认为在特朗普和美国主流媒体之间相互使用虚假新闻(fake news)进行攻击之后,这一概念已经演变成为一种“漂浮的能指”(floating signifier),这一概念的准确性由于不同群体的不同使用方式而变得模糊,演变成一种自由而碎片化的语汇(Farkas & Schou, 2017)。这一观念可以被视作“政治修辞主导论”。

在美国大选以来,特朗普一直将CNN、《纽约时报》等美国主流媒体视作“假新闻媒体”,并在推特上评选出了2017年的十大假新闻;这些主流媒体也在不断抨击特朗普制造假新闻,认为特朗普及其支持者的“另类右翼”网站传播虚假新闻;同时,美国FBI还在调查俄罗斯的“外国代理人”利用社交媒体传播虚假新闻干预美国大选的情况。因此,fake news这个概念在不同语境下可以指代的内容包括左翼、右翼媒体和海外政治力量。因此,这个概念已经泛化成为一种无法在某种特定理解和框架下进行讨论的内容(Farkas & Schou, 2017)。

这一现象不仅出现在美国,南非等国家的选举和政治辩论中也开始出现以“虚假新闻”作为主题的相互攻击。不同政治派别的媒体还利用推特机器人制造评论并转发,以此为本政党制造舆论,打击政治对手的声誉(Wasserman, 2017)。这就使得“虚假新闻”这一概念演变成为一种复杂的“全球能指”,在更大范围内引发话语的混乱。基于“政治修辞主导论”,虚假新闻本质上是一场政治家和媒体基于政治选举制造的话语陷阱,并且在不同政治派别的论争中逐渐失去了原本的意涵。

以上三种研究取向从不同的角度切入,对于虚假新闻为什么会对现实环境产生深刻的影响提出了不同的解释。“社交媒体主导论”根植于多伦多学派的理念,强调个人化和网络化的社交媒体技术对于虚假新闻的生产和传播具有的影响;“受众心理主导论”则来源于社会心理学,更多强调受众的信息获取行为在引发假新闻传播中的主导作用,而仅仅将社交媒体视作虚假新闻传播的助推器;“政治修辞主导论”则立足于建构主义的视角,将目光置于“虚假新闻”这个概念和话语本身,认为所谓的“虚假新闻浪潮”是一套被建构起来的话语。虽然三种研究取向对于如何解释虚假新闻提出了完全不同的分析,但基于类型学(typology)的视角,这些研究维度共同为全面地理解此次虚假新闻浪潮的出现和社交媒体在其中的作用提出了帮助。

分享让更多人看到

推荐阅读

相关新闻

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量