中文期刊發刊序與告止序考【2】

三、最早的中文期刊停刊聲明

迄今所見最早的停刊聲明首見於《吳醫匯講》11卷唐大烈孫慶耆所寫的《爰書數語附於簡末》,相當於休刊說明。清嘉慶十九年甲戌(1814)校經山房刻本,應為唐大烈孫慶耆復刊本,最顯著的是有附於簡末的“嘉慶十九年歲次甲戌春正月孫男慶耆”的跋語[7]。

香港最早的期刊,創刊於1853年8月的《遐邇貫珍》,在1856年5月1日出版的第五號目錄頁載有最后一任主編理雅各(James Legge,1815~1897)的中英文《遐邇貫珍告止序》(見圖3)。

圖2 唐慶耆《爰書數語附於簡末》清嘉慶十九年甲戌(1814)校經山房刻本

圖3 《遐邇貫珍告止序》中英文,1856(5)

《遐邇貫珍》這份停刊聲明表達了三層意思:一是對3年間傳播與影響的回顧,表明,共出版33期,“自刊行以來,將及三載,每月刊刷三千本,遠行各省,故上自督撫以及文武員弁,下遞工商士庶,靡不樂於披覽”,“刊傳以來,讀者開卷獲益,諒已不乏人矣”﹔二是回顧辦刊宗旨,“刊之者,原非為名利起見,不過欲使讀是書者,雖不出戶庭,而於天地之故、萬物之情,皆得顯然呈露於心目”﹔三是聲明停刊和原因,即“本港貫珍擬於是號告止,嘆三載之搜羅,竟一朝而廢弛,自問殊深抱恨,同儕亦動咨嗟”,“然究其告止之由,非因刊刷乏資,蓋華民購閱是書,故甚吝惜,即不吝惜而所得終屬無多,惟賴英、花二國同人啟囊樂助,每月准足支應而有余,特因辦理之人事物紛繁,不暇旁及此舉耳”,看來其停刊原因主要是華人讀者太少和主編者“事物紛繁,不暇旁及此舉”,但更重要的還是當時的沿海工商經濟中心已非香港而已經轉移至上海,以及作者、讀者、編者的重心已經發生變遷﹔四是指出,期刊在“西方諸國,每月刊布者,不下千百余家”,希望讀者珍存“所刊布者”,並希望“中邦人士有志踵行,則各省事故,尺幅可通,即中外物情,皆歸統貫,是所厚望也”[8]。最后一任主編者理雅各於1856年5月1日起草的英文停刊聲明表述的意思與中文大致相同。

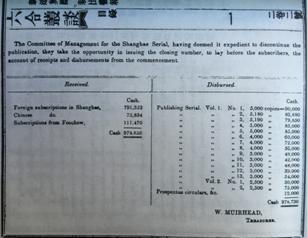

上海最早的期刊,創刊於咸豐七年正月初一日(1857年1月26日)的《六合叢談》在咸豐戊午年(1858)年2卷2號停刊時,也有一個簡短的英文聲明(見圖4),表明不再繼續出版,並且由於訂閱數和訂費未能達到預期可接受的數量,實際上一直在減少印數。這是早期傳教士期刊僅見的期刊經營情況布告聲明和收支表[9]。它傳遞了4個重要信息:一是表明《六合叢談》有一個管理委員會(The Committee of Management for the Shanghae Serial),可能類似董事會或編委會的職能,可惜其運作機制已不可考﹔二是其收入來源主要有在滬外國人的贊助、在滬中國人的贊助和來自福州的贊助,其中在滬外國人的贊助佔總收入的80%以上,其支出主要為印刷費用,佔總支出的98%以上﹔三是其總印數為57 370冊,最大印數為1-5期,每期均在5 000冊以上,最少印數為最后兩期,均為2 500冊﹔四是原來所傳其停刊是因為經濟拮據的原因,看來此說很難成立,因為其收入978 656現金,支出978 730現金,僅超支74元,不致因為這區區幾十元錢而關門停刊,讀者和發行數量逐漸減少可能是停刊的主要原因,作者過少和讀者僅限於知識階層或官場可能也限制了其發展。

圖4 《六合叢談》停刊聲明和收支表1858,2(2)

四、結語

序跋體自先秦開始出現,至今已有2000余年。中文期刊的《發刊詞》和停刊聲明自《吳醫匯講》開始,已有200余年。《發刊詞》和《告止序》均屬序跋體。它脫胎於中國傳統的圖書出版慣例,特別是源自自南宋《儒學警語》以來的叢書、叢刊出版傳統,表明中文期刊起源與叢書、叢刊的連續出版形式有密切關系。

中文期刊的《發刊詞》,包括唐大烈在《吳醫匯講》所創的“編者按語”,杜亞泉在《亞泉雜志》所創的編輯評論等編輯文體,均含有豐富的辦刊思想,反映了編者的世界觀、價值觀、志趣、立場和抱負,反映了期刊起源的歷史背景、主辦者的宗旨和對社會的認識,反映某個時代的輿論氛圍、社會思潮和社會轉型,故有重要的研究價值。《告止序》、暫時休刊說明之類的停刊聲明,同樣反映了一份期刊叢生到死的歷史演變過程,以及為何停刊的原因,同樣具有研究價值。

縱覽中文期刊發展200余年的歷史,關注一份期刊,無非是其發表的一些具有劃時代意義或學科奠基意義的論文,或者為辦刊和引領學術做出重要貢獻的一些編者。然而,我們發現,要研究一份期刊,首先必須從其發刊詞切入,然后再從其卷首語、編者按、周年紀念文章等編輯文體入手,否則就無法認識這份期刊。由此反觀今日期刊,特別是純粹學術期刊、科學技術期刊,編輯深藏作者身后,連篇累牘的學術論文月復一月,年復一年,辦刊數十年也不見有一篇文字涉及編輯或涉及期刊發展的研究,看不出其有何辦刊思想、看不出是如何引領學術發展的,也看不出期刊是如何發展演變的。因此,我們在此呼吁,盡可能地在辦刊周年、出版百期、專輯出版、重要人物紀念、重大事件紀念等重要時段,留下如同發刊詞、卷首語、編者的話、編者按、紀念文章等類似文字,以便研究和借鑒。

參考文獻:

[1] 姚遠,陳浩元.《吳醫匯講》:中國第一份中文期刊[J].編輯學報,2015(4):307-309.

[2] 劉宏權,劉洪擇主編.中國百年期刊發刊詞600篇[M].北京:解放軍出版社,1996.

[3] 姚遠,王睿,姚樹峰.中國近代科技期刊源流(上中下,1792—1949)[M].濟南:山東教育出版社,2008.

[4] 編者.凡例[J].吳醫匯講,1792(1):1.

[5] 姚遠.難產於異國他鄉的西式中文期刊之祖[N].科學時報,2008-02-27(5).

[6] 編者.序[J].察世俗每月統記傳,1815,1(1):1.

[7] 唐慶耆.爰書數語附於簡末[J].吳醫匯講,1801(11);清嘉慶十九年甲戌(1814)校經山房刻本.

[8] 編者.遐邇貫珍告止序[J].遐邇貫珍,1856(5):1

[9] 編者.聲明和收支表[J].六合叢談,1858,2(2):目錄頁.

作者簡介:姚遠,男,西北大學編輯出版與傳播科學研究所所長,西北大學數學與科學史研究中心二級教授、博士生導師、編審,主要從事科學傳播史、科技期刊史研究。

|

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量