中文期刊發刊序與告止序考

摘要:確認唐大烈創刊於清乾隆五十七年(1792)的《吳醫匯講》中,唐大烈的《自序》《凡例》、名醫繆遵義的《序》及元和知縣蔣楩的《序》,為中文期刊最早的發刊詞,而《吳醫匯講》11卷卷終所載唐慶耆的《爰書數語附於簡末》則為本土中文期刊最早的停刊聲明。1815年在馬來西亞之馬六甲所辦的境外最早中文期刊《察世俗每月統記傳•序》為傳教士所辦西式中文期刊最早的發刊詞。傳教士所辦香港最早的期刊《遐邇貫珍》1856年5期所載《遐邇貫珍告止序》和《六合叢談》1858年2卷2號的簡短英文聲明和收支表,則為舶來式中文期刊最早的中英文停刊聲明。

關鍵詞:唐大烈《吳醫匯講•自序》﹔唐慶耆《爰書數語附於簡末》﹔米憐《察世俗每月統記傳•序》﹔慕維廉《遐邇貫珍•告止序》

中圖分類號:G239.29 文獻標識碼:A 文章編號:1672-8122(2016)08-0004-04

這是一個較少被人關注的話題,特別是中文期刊最早的《告止序》,更是鮮為人知。

一、發刊詞的定義和功用

發刊詞中的“發”,本意有生長、發生、顯現、掀開、闡發、發揮、展開、打開、啟發、表達等,“刊”則有砍、削、刻、雕刻、刪改、修訂等意,英文有foreword to periodical,introduction to periodical兩種表示。它是在期刊創刊號首頁位置表明辦刊宗旨、目的、性質、意義、緣由、背景、報道范圍、編輯出版方針、主張和立場的一種文體,源於圖書的序跋。

它是期刊誕生的聲明,是新生兒的第一聲啼哭。在早期相繼有例言、序、弁言、序言、敘例、社告、告白、致讀者、告讀者、宣言、卷頭語、旨趣書、章程、寫在發刊之際、創刊詞(辭)等各種不同的表示。一般情況下,發刊詞均由主編者寫就,但也有請人代寫的。一份期刊的創刊號一般情況下隻有一個發刊詞,但也有同時發表三四個發刊詞者。清乾隆五十七年(1792)創刊的中國最早期刊《吳醫匯講》[1]的序,就有主編者唐大烈、吳中三大名醫之一的繆遵義和時任知縣蔣楩所寫的3篇序。1915年1月5日創刊於上海的文理綜合性婦女月刊《婦女雜志》,創刊號即有黑龍江省立女子教養院院長劉盛、平湖淑英女學教習張芳芸、上海函授國文學校校長倪無齋等人的4篇發刊辭。

吳冷西認為:“向讀者推出一種期刊,就是在公眾面前樹起一面旗幟。給這旗幟揭旨定性、規定內容、明確方向的就是發刊詞。從這個意義上說,發刊詞是一種期刊的宣言,在期刊出版中具有特別重要的地位。創辦一種刊物,如果沒有一篇發刊詞,如同在人們面前一個不作任何介紹的陌生人一樣,讀者不知所以,難以接受。發刊詞是一種刊物與讀者初次見面時的‘解說員’和‘導游員’。發刊詞要承擔向讀者介紹有關刊物的各種情況,吸引讀者、感染讀者、說服讀者的任務”[2]。劉宏權,劉洪澤主編有《中國百年期刊發刊詞600篇》,可惜搜集到的晚清期刊發刊詞僅5種,民初至1919年發刊詞僅44種,科學期刊發刊詞更是寥寥無幾﹔筆者的《中國近代科技期刊源流》附錄有280余種文理綜合性期刊和科技期刊的發刊詞[3]。

二、最早的中文期刊發刊詞

迄今所見最早的發刊詞萌芽是清乾隆五十七年(1792)8月《吳醫匯講》編者“笠山”(唐大烈)、繆遵義、蔣楩三篇序言和《凡例》。

其序言包括主編者唐大烈的《自序》、吳中三大名醫之一繆遵義的《序》,以及元和知縣蔣楩於乾隆癸丑(1793)仲春(農歷二月)在鴻城官舍所作的《序》。此外,還有朱克柔寫於“壬子仲冬”(1792年11月)的跋。繆遵義與葉天士、薛生白號稱“吳中三家”、乾隆朝進士,因母疾棄官從醫,作序時已83歲,次年即逝﹔蔣楩為現任元和知縣,年資較淺,故其《序》置於繆之后,而另一位作序的朱克柔為繆的門生,故其《序》不敢置前與師並為序,執意置后為《跋》。唐大烈將名醫之《序》列在現任知縣之前,也顯示了對科學的尊重。

唐大烈《自序》提到對《吳中醫案》《名醫類案》模仿中,“仿”中有“或出心裁”和“領新而標異”的思想,對近現代中文期刊求新意識的形成有積極意義。

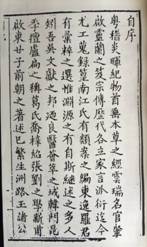

圖1 《吳醫匯講》《凡例》、唐大烈《自序》

其中“凡例”涉及:一是刊載范圍和征稿要求,即“凡屬醫門佳話,發前人所未發,可以益人學問者,不拘內、外、女、幼各科,無不輯入。其有人雲亦雲者,舊籍已繁,茲不復贅”。二是稿件體例,即“諸公所著,各於條論之前,分列姓字,下注諱號、爵裡﹔如先世所遺舊稿,並注生年卒歲,及令嗣某付梓,略仿小傳之意也。又各分版頁,不相連屬,以便續增”。三是刊發方式和投稿方式,即“凡高論賜光,隨到隨鐫,不分門類,不限卷數,不以年齒次先后,亦不以先后寓軒輊,以冀日增月益,可成大觀。或尊居遠隔,並不妨郵寄寒廬,並登梨棗”。四是主張百家爭鳴和“獨開生面”,切忌剽竊抄襲,即“各人之趨向不同,集眾說以成書,不免或有互異。若存此而去彼,竊恐印定人眼目,非所以雲講也。苟能各通一理,不妨兩說並採,惟在閱者之取舍,亦擴充學問之一道也”,“集中諸作,或有文辭典雅者,亦有簡直隨俗者,要惟各適其宜,取其達意而已矣,文固可諷,質亦可傳”,以及“是集系聚諸同學各抒心得,析疑賞奇,不襲老生恆談,惟其中有泛閱之似乎陳言,而味其立意處,必有幾句獨開生面之語,不過從頭敘述,不得不引舊書之言以為襯,幸勿以剿襲目之”。五是出版方式和防止盜版,即“凡新書一出,坊間每即翻刻,雖雲必究,然而此弊久延矣。今余是集,系就先見教者先為付梓,現在廣以奉征,正無已時,即余拙撰,積稿頗繁,現因卷帙不勻,故亦先刻幾條,俟諸同學陸續賜教,余亦漸次補鐫,非止限此幾卷,便為完書也。購閱者須認本堂原板,乃得卷以日增,若夫翻刻之本,焉能隨補隨翻,決非全集,願諸公辨之”[4]。這些《序》和《凡例》的表述,包括了“領新而標異”的求新思想、“兩說並採”的學術爭鳴方式、報道方針、報道范圍、征稿要求,以及無限期連續出版的意願,顯然已有期刊發刊詞的基本功能。

另一發刊詞就是世界最早中文期刊《察世俗每月統記傳》[5]的《序》。這是最具現代意義期刊的一篇較成熟的發刊詞。其中包括:一是開宗明義,聲明為宗教期刊,主張“無中生有者,乃神也。神乃一,自然而然。當始神創造天地人萬物,此乃根本之道理。神至大、至尊,生養我們世人,故此善人無非敬畏神”﹔二是主張中西交流,了解萬國風俗人情,強調世界“萬處萬人”,“不可止察一所地方之各物,單問一種人之風俗,乃需勤問及萬世萬處萬種人,方可比較辨明是非真假”,“所以要進學者,不可不察萬有”﹔三是讀者層次、刊載范圍、報道重點和次序,即“看書者之中,有各種人,上中下三品,老少愚達智昏皆有,隨人之能曉,隨教之以道,故察此俗書,必載道理各等也,神理人道國俗天文地理偶遇,都必有些”,報道順序“最大是神理,其次人道,又次國俗,是三樣多講,其余隨時順講”﹔四是主張文章通俗易懂,讀者喜愛,切忌“甚奧”,要大眾化,因為“甚奧之書,不能有多用處,因能明甚奧理者少故也。容易讀之書者,若傳正道,則世間多有用處”,“人最悅彩色雲,書所講道理,要如彩雲一般,方使眾位亦悅讀也”,另外還要短小精悍,“每篇必不可長”,因為雖然“富貴之得閑多”,卻“富貴之人不多”,而“貧窮與工作者多,而得閑少”﹔五是本刊的志向和目標,就是“淺識者可以明白,愚者可以成得智,惡者可以改就善,善者可以進諸德”,而且這個以“善書成德”的目標要逐漸實現,即“成人的德,並非一日的事,乃日漸至極,太陽一出,未照普地,隨升隨照,成人德就如是也”﹔六是說明本刊的出版按月出版,逐年編卷,即“每月初日傳數篇”,讀者“可以將每篇存留在家裡,而俟一年盡了之日,把所傳的湊成一卷,不致失書道理,方可流傳下以益后人” [6]。

浙江留日學生清光緒二十九年(1903)創刊於日本東京的《浙江潮》署名蔣方震第一次使用了中文詞匯“發刊詞”。1906年的《學桴》也使用了“發刊詞”。《科學一斑》使用了“發刊辭”。也有以“章程”代替發刊詞者,如清光緒三十年(1904)創刊的《東方雜志》創刊號的《新出東方雜志簡要章程》。清宣統三年辛亥六月下旬(1911年7月)創刊於上海的《留美學生年報》使用了《本報凡例》和《留美學生季報發刊序》兩種形式。民國以后,使用“發刊詞”者逐漸增多。

如1913年4月1日創刊於浙江杭州的《教育周報》創刊號有經亨頤的《發刊辭》﹔1914年3月24日創刊於北京的《清華周刊》有編者的《發刊辭》。1914年7月創刊於上海的中文為主,英文為輔的文理綜合性月刊《學生雜志》首見K.K.Woo的英文《發刊辭Introductory Remarks》。1915年6月創刊於上海的《上海工業專門學校學生雜志》創刊號有校長唐文治(蔚芝)的《序》和編輯主任張蔭熙的《發刊宣言》,代替發刊詞。1915年9月15日創刊於上海的《青年雜志》創刊號則以陳獨秀的《敬告青年》作為發刊詞。

|

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量