《新華字典》初版記:構思於炮火中 凝聚名家心血

青年時期的魏建功。

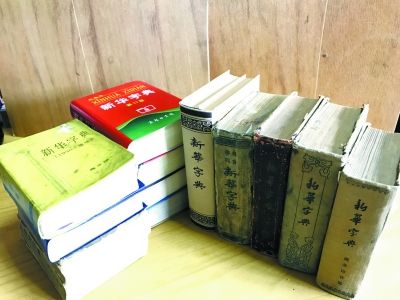

各種版本的《新華字典》。

魏建功留下的《編輯字典計劃》原件。

上世紀40年代,魏建功(左四)與在台灣推行國語的同事們合影。

《新華字典》,是新中國成立后編纂的第一部字典,也給現代漢語,特別是我們日常通用的漢字確立了規范。

巴掌大小的它不足70萬字,但在辭書界,幾乎沒有任何一本字典能與之“抗衡”:當代中國,但凡識字者,無人不知、不用《新華字典》,有字不能識或是不會寫,都要求教於它。其發行量,創下世界辭書之最,摘得兩項吉尼斯世界紀錄——“最受歡迎的字典”和“最暢銷的書”。

鮮為人知的是,初版於1953年的《新華字典》,其最初的構想卻醞釀於1948年底的北平炮火中。從編纂之日起,這部小字典背后就匯聚了葉聖陶、魏建功、呂叔湘、丁聲樹等一大批語言大家。

大學者編出的小字典,不僅是滿載無數人成長記憶的“特殊伙伴”,更是世界各國漢語愛好者的“無聲老師”。“國無辭書,無文化可言”,影響了幾代人的《新華字典》,其最初誕生的歷史如今也成了一段悠長、動人的文化往事。

一定要實用

1949年,中國大地上炮聲甫息,硝煙漸逝。剛剛成立的新中國百端待舉,各行各業都極度需要具備一定文化程度的勞動者,但當時全國80%的人口都是文盲。掃除文盲,學習文化,開展社會主義建設,這一切都亟需一本小型實用性的新字典。

時任原出版總署副署長的葉聖陶,曾在日記中這樣記述當時的情況:“邇來學文化之風甚盛,農民經土改之后,要求識字……識字之后,自需看書,看書乃要求字典。部隊中尤為急切,東北軍中謂但能指出某種小字典較為切用,彼處即需二十萬冊。”

編一本新字典,不只是農民和部隊的需要,也不只是葉聖陶的願望。1950年3月9日晚,語言文字學家、北京大學中文系主任魏建功到葉聖陶家串門。閑聊之中,葉聖陶提起上級有關領導想讓出版總署把當時設在北京師范大學的中國大辭典編纂處接收過來,他隨口問魏建功:“我們把大辭典編纂處接收后,你能不能來主持工作?”魏建功聽到“辭典”二字,甚至都沒有細問,當即表示樂意。兩人相談甚歡,直至夜裡9點才散。

原來,早在1947年,魏建功就有編一部“不一定要大,但一定要實用”的語文工具書的想法。1980年魏建功離世后,其長子魏至一直在整理父親留下的書信文稿等資料,就在這些資料中,他發現了父親希望編纂一部新型字典的最早想法:1947年6月6日《大公報》第六版“圖書周刊”上,魏建功在一篇題為《國語辭典論評》的文章中寫道:“我們沒有客觀描寫語言形態的工具,時常把聲音的成分拆散或沉埋在字形裡……我們該從新工具的產生解決這問題。”

生於1901年的魏建功,是中國語言學大師、北大教授錢玄同先生的入門弟子,對音韻學、文字學、訓詁學和古典文獻學都造詣深厚。1925年從北大中文系畢業后,因成績優異留校任教。到了1945年抗戰勝利后,已是北大教授的他被委派到剛剛脫離日本人統治的台灣,主持推行國語的工作。

當時,台灣已被日本殖民統治了五十年,1936年底,日本開始強制廢止漢語,以至於老一輩人的台灣話裡摻入了不少日語詞匯和語法,年輕人更嚴重,相當一部分人甚至連台灣話都不大會說了,就連小學教員們也沒多少能准確掌握常用的標准國語。而魏建功手頭可用的“國語教材”極其簡陋,隻有一本隻標注發音、沒有釋義的《國音常用字匯》——其作用,大概與現在的幼兒識字卡片差不多。

魏建功不得不派老北京齊鐵根先生,每天用標准國語通過廣播電台輔導全省小學教員備課,教員們聽廣播備好課,第二天“現學現賣”再教給學生。就是在這樣艱難推行國語的過程中,魏建功體會到了新字典的重要性。

字典是語言的工具書。類似的工具書並非當代才有,在中國古代,解釋文字的著作被泛稱為“字書”(實際包含字典和詞典),那時的字書,最主要的功能之一是供人誦讀識字。

字書的歷史源遠流長,見於著錄最早的一部字書是《史籀篇》,相傳出於周宣王時太史籀之手,不過早已失傳。現存的古代字書中,最早的是講訓詁的《爾雅》,其約成書於戰國至西漢初年,收集了比較豐富的古代漢語詞匯,其實更接近今天的詞典。東漢許慎編寫的《說文解字》,則是我國第一部系統地分析字形和考究字源的字書,它首創了部首編排法,對字義、字形、字音進行全面詮釋,可謂中國字書的先河。

真正以“字典”為書名的,清代《康熙字典》是第一個。這部字典共收字四萬七千有余,規模可謂宏大。及至1915年中華書局出版的《中華大字典》,收字較《康熙字典》還要多一些。然而,大部分人常用的字不過五六千,“大部頭”字典中冷僻字的大量存在,對初學漢字者乃至中等文化程度的人而言並不實用。

民國時期相繼出版的《辭源》、《辭通》、《辭海》,以及中國大辭典編纂處編寫的《國語辭典》等,與注重單字的《康熙字典》和《中華大字典》不同,開始注重“詞”的收錄和釋義,這些動輒數卷本的大型辭書更是“大部頭”,且不說內容遠超普通人所需,光是價格就非一般人能夠承受。

小型字典倒也有。一種是魏建功在台灣推行國語時使用的《國音常用字匯》,隻有注音沒有釋義。

另一種流傳較廣的小辭書,是曾主持商務印書館多年的王雲五編寫的《王雲五小詞典》。這部出版於1931年的詞典,採用王雲五本人發明的“四角號碼查字法”,即把每個漢字分成四個角,每個角確定一個數字號碼,這樣每個漢字就對應四個號碼組成的一個四位數。這種查字法一旦掌握,檢字速度會很快,再加上商務印書館的推廣,《王雲五小詞典》一度被廣泛使用。直到今天,王雲五的學生胡適為四角號碼查字法編的檢字歌訣還能被一些老人記起,“一橫二垂三點捺,點下帶橫變零頭,叉四插五方塊六,七角八八小是九。”不過,這種查字法也有弊端,有些漢字的四角不易辨認筆形,學習時有一定困難,尤其是初學漢字者掌握起來更費勁兒。

作為語言文字學家的魏建功,熟練使用《康熙字典》、《辭海》等舊辭典自然不在話下,實際上,上世紀20年代,27歲的他還曾作為資料員參與中國大辭典編纂處的工作。但是,當這位語言大家在台灣身體力行推行國語時,他顯然把自己放在了初學漢字者的位置,這才萌發了編一本小型實用性字典的念頭。隻不過,戰火尚未完全熄滅的年代,魏建功的理想暫時還無法化為實踐。

“伍記小字典”

1948年秋天,解放戰爭接近尾聲,魏建功從台灣返回了北平,他與北大中文系的先生們會面相聚的機會逐漸多了起來,閑談之余,編字典的事兒終於被提上日程。最早與魏建功聊起此事的周祖謨后來回憶:“我們認為這是一項有益於普及教育的工作,必須要當做一項事業來努力進行。談話之間,仿佛一個新的試驗工作將要開始了,心情十分振奮。”

這個“新的試驗工作”的第一步,便是約請同道共同討論字典編纂的體例。於是,這年年底的一天,周祖謨、金克木、吳曉鈴、張克強四位同仁聚在了魏建功家裡。周祖謨記得,那是一個星期五,五個人都認為編一本字典很必要,一談就是一個上午,談話涉及的范圍很廣,對收字、注音、釋義及編排的方法等,都提出了一些設想。一個上午的時間遠遠不夠,熱情高漲的五個人便約定以后每周五上午聚一次,針對編纂字典的具體問題逐項討論。

當時,北平尚未解放,但這五位知識分子卻沉浸在似乎與眼前的戰爭、時局完全無關的字典“事業”中。金克木曾在一篇回憶文章中這樣描述當年的情景和心境:“那時人民解放軍已經包圍北平(北京),我們在魏家的大廳屋中草擬新字典的構想。老式房屋內光線不強,我們在朦朧中高談闊論……城外傳來的炮聲仿佛給我們打擊節拍。我們當時想不到所擬字典的前途,但有一個信念:中國的未來系於兒童和文盲,危險在於無知。語言文字是普及教育的工具。字典是語言文字的工具。我們不會別的,隻能咬文嚼字。談論字典等於談論中國的前途。炮聲使我們的信心增長。”

沒過多久,北平和平解放。北大的教職員工們生活終於安定下來,幾個人的心情更加振奮,魏建功還開玩笑:“現在我們吃飽了飯,該開始編字典了!”就這樣,五個人的每周一聚,持續了兩個多月。

當時還在讀高中的魏至,就時常瞥見先生們在客廳裡專心致志地商議事情。他告訴記者,那時魏家住在朝陽門內大街,家門外,從東四牌樓向東到朝陽門,路邊人行道上就是買賣蔬菜魚肉日用雜項的集市,每日上午都是人聲喧鬧,熙熙攘攘。集市上還有專給人搬家或運貨的“腳行”,如果主人姓王,就挂個牌子叫“王記腳行”。有一天,魏建功想到門外“王記腳行”的名字,就笑著說:“我們五個人不就是‘伍記’嗎?我們的字典就叫‘伍記小字典’好嘍!”

這當然是玩笑話,據金克木回憶,字典只是停留在設想、討論階段,后來,由於工作變動等種種原因,幾個人陸續脫離了“伍記”,“伍記”自然也沒有真正成為字典的名稱。1949年4月,魏建功曾試圖找開明書店出版字典,就根據“伍記”此前討論的內容擬出了一份《編輯字典計劃》,可惜,這件事最終沒有談成。不過,這份《編輯字典計劃》並沒有白擬,新中國成立后,計劃書中確定的條例居然一脈相承地延續到了《新華字典》中。

在魏至整理保存的資料中,記者見到了這份計劃書的原件。八張淡黃色的竹紙上,魏建功以正楷字體書寫了“伍記”設想中的新型工具書應當具有的十大特色:一、根據語言學原理,用科學方法,就實際語言現象編定﹔二、以音統形﹔三、以義排詞﹔四、以語分字﹔五、以用決義﹔六、廣收活語言﹔七、由音求字﹔八、由義選詞﹔九、適合大眾﹔十、精選附錄。后來,這十大特色被進一步歸納為“以音統字、以字統義、以義統詞”12個字,成為了編寫《新華字典》的總體例。

僅從字面看,這12字的編寫體例似乎有點抽象,但若結合舊字典的狀況,其實也不難理解。“伍記小字典”設想打破舊字典多用的部首順序編排的方式,採用音序排列。魏至解釋說:“他們想達到一個目的,能說漢語、會正確發音,就能在字典裡找到相應的字,繼而就知道這個字的釋義和用法。”在使用字典時,這兩種體例最簡單的區別是,看到一個字不認識,用部首順序編排的字典可以很方便地查到,如果是查一個不會寫的字,則音序編排更方便。當然,后來出版的《新華字典》在“以音統字”的同時,也加入了部首檢字法,兩種編排方式的優點兼而有之。

過去,字典一般都是羅列單字、解釋單字,對於每個單字在語言中所代表的價值毫不理會,有時甚至把不能分開解釋的復音詞也拆開作為兩個單字看待。比如,“蝌蚪”在實際語言中向來不分開單說一個字,但在過去的字典就常被分開,“蝌”字下注“蛙的幼虫”,“蚪”字下又注“蛙類的幼虫”。

“伍記小字典”的“以字統義、以義統詞”試圖打破這種舊傳統。后來《新華字典》承續了這種編排原則,收錄的“字頭”中除了單個漢字,還有不少意義上不能分開的復音詞,比如蝌蚪、徘徊、彷徨、澎湃、囫圇等。周祖謨曾就此評價:“編者不是守著死漢字在那裡作注解……可以知道這本字典的編寫是從語言出發的,而不是從漢字出發的。名為字典,實際是一本詞典。”

廣收活語言

《新華字典》的編寫工作正式啟動是在1950年夏天。在此之前,因為出版總署計劃接管中國大辭典編纂處,葉聖陶邀請魏建功到出版總署工作,倆人由此聊起了編新型小字典的事兒。結果,成立於民國時期、編寫過《國語辭典》的大辭典編纂處並沒有被出版總署接收,魏建功卻懷著編字典的滿腔熱情來到了出版總署。

為了更好地主持字典編寫工作,他還特意請葉聖陶給當時主持北大校務的湯用彤寫了一封信,請求他撤掉自己中文系主任的職務。1950年6月,魏建功的行政職務被撤銷,隻保留了教書任務。從這時起,他開始身兼兩職,義務籌備組建辭書機構。8月1日,隸屬於出版總署的辭書機構正式成立,魏建功任社長。機構規模並不大,起初隻有魏建功、張克強、李九魁、李文生等幾位工作人員,后來人最多時也僅有14人,其中還包括負責財務、購置物品的總務人員。魏建功給這個人馬匱乏的小機構起名為“新華辭書社”,未來的小字典也被命名為《新華字典》,寓意“新的中華”。

在魏建功的學生、國家語言文字工作委員會原副主任曹先擢家裡,記者見到了以“新華”為名的第一版字典。字典第一頁的凡例第一條開宗明義:“本字典編寫的目的主要是想讓讀者利用這本字典對祖國語文的語詞能得到正確的理解,在書面上和口頭上都能正確地運用。”對此,曹先擢解釋說,書面就是白話文,即現代漢語,口頭就是民族共同語普通話,要達到這個目的,就要求字典完全以白話文作為收字(詞)、注音的語料,作為釋義和收集例句的根據。

這個要求操作起來並不容易。曹先擢說,早在民國時期,有識之士就開始編纂所謂“現代辭書”,但很少能完全達到這個要求。這是因為,“過去口語方面有所謂‘官話’,但語音的標准並不明確,統一的程度不夠,流通的區域不廣,書面語方面佔據主導的還是文言文。”換句話說,現代漢語在實際運用中尚且沒有通用標准,這種情況下要編一本指導讀者正確運用現代漢語的辭書,就有點巧婦難為無米之炊了。

漢語語音有了統一標准,還是在始於上世紀初的國語運動中。1913年,民國教育部成立的“讀音統一會”投票議定,以北京語音作基礎,同時吸收方言的一些特點,分尖團,保留入聲(古漢語和方言中的一些發音、音調),史稱“老國音”。這種“折中南北,牽合古今”的標准音,盡量照顧了各地的方言,但卻導致現實生活中幾乎沒有人能完全標准地使用這種發音。曾為老國音灌制留聲片的現代語言學先驅趙元任就無奈地說:“在十三年的時間裡,這種給四億、五億或者六億人定出的國語,竟隻有我一個人在說。”此路不通,隻能改弦更張。1924年,教育部成立的“國語統一籌備會”決定,完全採用北京語音作為標准音,這就是“新國音”。1932年,教育部公布發行《國音常用字匯》,採用了“新國音”。

初版《新華字典》的編寫,基本就是以這份《國音常用字匯》的“新國音”為依據進行注音的。當時,漢語拼音方案尚未誕生,《新華字典》標注讀音的工具還是1913年“讀音統一會”制定的注音符號。從外形看,這種符號有點像漢字筆畫,也有點像日語文字。而我們今天熟悉的漢語拼音,直到1957年的第三版,即商務“新1版”《新華字典》才首次出現。這是后話。

同是採用“新國音”,但《新華字典》與《增訂注解國音常用字匯》(1949年8月出版,在《國音常用字匯》的注音、字形基礎上增加了釋義)相比,前者顯然更注重口語音,傾向於把百姓口頭上最常用的音作為第一選擇,而后者則相對傳統。

比如,“肉”在當時有“ròu”和“rù”兩種讀法,《增訂注解國音常用字匯》把“rù”作為第一音,而《新華字典》則把口語更多採用的“ròu”作為第一音。

又如,在台灣影視節目中,我們常聽到將“我和你”的“和”讀成“hàn”,殊不知,“hàn”的發音其實發源於老北京。

|

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量