中國紀錄片走進"公眾時代" 呈現充滿活力新氣象

近年來,中國紀錄片沿著政策和市場雙輪驅動的軌跡砥礪前行,政治屬性和產品屬性呈現融溶之勢,由事業向產業轉軌的趨勢進一步明晰。無論產業政策環境還是社會需求,都為中國紀錄片提供了大有可為的條件。

縱觀近期,政策紅利進一步催生市場紅利﹔市場主體更加多元﹔紀錄片重回電視媒體主流時段﹔互聯網和電影院線作為一種平台和創新驅動力量已經真正發力,並初見效益﹔中國紀錄片在國際傳播、政治傳播領域的傳播力和影響力得到進一步驗証﹔在類型化、話語創新、營銷創新、跨界探索等方面也取得進一步成果,逐步改變“叫好不叫座”的困局,大大增強了大眾文化產品的屬性。

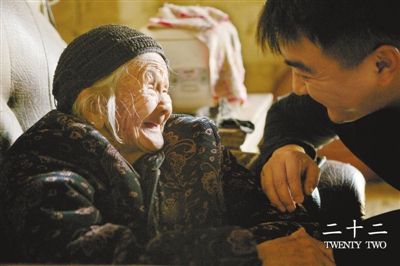

中國紀錄片的“公眾時代”已然到來。從一系列十九大獻禮片引發的集群效應,到《二十二》火爆院線,《尋找手藝》《如果國寶會說話》成為“新晉網紅”……中國紀錄片制造一個又一個熱點話題,呈現一派充滿活力的新氣象。

建構主流意識形態

十九大前后,央視集中播出了一批符合時代主旋律的電視紀錄片, 如引起廣泛熱議的《將改革進行到底》《巡視利劍》《大國外交》《輝煌中國》《不忘初心 繼續前進》等,在全社會引起巨大反響,為黨的十九大召開營造了良好的輿論氛圍。

2017年的政論類紀錄片,大多擁有歷史高度和思想高位,淡化說教,通過一個個生動的故事案例、細節描摹、數據支持和多維人物的採訪,讓觀點更具信服力。對於真實感的創新性建構,讓這類片子在承載主流意識形態表達時擁有了千鈞之力。

紀錄片在大型媒介事件中的高頻參與和議程設置功能,以及它取得的傳播效果,形象昭示紀錄片不僅是人類生存之鏡,更是鏗鏘有力的錘子。新時代,紀錄片在政治傳播中的潛力將被進一步發掘和釋放。2018年是改革開放40周年,2019年是中華人民共和國成立70周年,2020年是全面建成小康社會之年。在這些政治大年,無論主流意識形態建構還是為時代留下影像注腳,紀錄片必然不會缺席。

互鑒多元文明

中國國際地位和影響力與日俱增,世界渴望進一步了解中國。紀錄片強烈的真實性和較低的文化折扣,使其成為講好中國故事、發出中國聲音的重要抓手。

十九大召開前夕,由美國探索頻道出品的《習近平治國方略:中國這五年》,在探索頻道亞太電視網首播,覆蓋37個國家和地區的逾2億收視戶。不少國際受眾通過紀錄片認識到中國現代化發展成就,改變對中國的認知。

2014年,紀錄片《玄奘之路》被作為國禮送給印度總理莫迪。2015年,習近平主席訪美期間,中美合拍紀錄片《鳥瞰中國》在兩國同期播出。2016年,央視推出的紀錄片《一帶一路》,翻譯成十幾種外語在境外播出。紀錄片正成為文明交流互鑒和國家戰略傳播的重要媒介。

前不久的廣州國際紀錄片節,“中國故事國際提案大會”收到來自24個國家和地區的150個“中國元素”紀錄片制作報名方案,許多國外紀錄片機構和買家對中國故事尤其是反映中國社會當下深層境況的現實題材作品表現出強烈的興趣。

隨著國家對國際傳播建設的整體設計,在“一帶一路”倡議的引導下,中國紀錄片將日益體現自身的價值和勢能,不斷有大制作進入國際化制作和傳播的通道,在國際傳播、跨文化傳播中扮演更加重要和獨特的角色。在可預見的將來,此類紀錄片或將迎來一個爆發期。

院線市場崛起新力量

2017年一個值得關注的現象,就是紀錄電影《二十二》斬獲1.7億元票房。被稱作電影“窮兄弟”的紀錄片,終於在院線市場嶄露頭角。

近年來,中國電影產業一路高歌猛進,但電影市場多樣化產品的有效供給始終是制約產業發展的一塊短板。《二十二》《岡仁波齊》等藝術片的良好市場表現,折射中國電影市場的多元化需求,成為市場健康成長的有力表征。

紀錄電影作為諸多電影產品種類的一種,具有不可替代的審美認知、教育功能和娛樂價值,理應成為中國電影市場產品圖譜中的重要組成部分。從2015年上映的《喜馬拉雅天梯》《我的詩篇》,到2016年的《我們誕生在中國》《我在故宮修文物》《生門》,再到2017年《搖搖晃晃的人間》《重返狼群》《二十二》等,紀錄片成為院線市場崛起的一支新力量。

2017年,中國共有44部紀錄電影產出,比2016年增長37.5%。紀錄電影這股電影市場的清流正在積累自身的勢能。紀錄電影市場的崛起需要更加完善成熟包容的院線發行放映機制,以鼓勵更多商業屬性不強但類型豐富的電影產品與觀眾見面﹔需要制片主體具有更加強烈的市場意識,將市場因素前置到紀錄電影策劃階段﹔需要更具針對性和創新性的發行營銷﹔觀眾對於紀錄電影的認知與觀賞習慣培育也十分必要。相信在各方的努力下,“紀錄片的影院觀看”會成為一種新常態,成為紀錄片產業板塊的重要一極。

在網絡中尋求更大空間

在新媒體時代,紀錄片放下過去高冷的身段,在互聯網社交平台成為網絡議題,成功打入青少年喜愛的彈幕網站。

繼《我在故宮修文物》在社交媒體與彈幕視頻網站“意外走紅”,《尋找手藝》成為B站“網紅”。B站的相關數據顯示,該片自2017年4月開始投放以來,共被點擊播放99萬次,彈幕6.1萬條,超過11萬人收藏。

《我在故宮修文物》《如果國寶會說話》《尋找手藝》這類紀錄片火爆互聯網,與紀錄片在新媒體環境下的探索創新密不可分。這種創新包括更具網感、貼近年輕受眾的語態探索與本體調試﹔類型創新,比如微紀錄形態產品的崛起﹔網絡營銷手段的運用等。網絡紀錄片越來越回歸紀錄影像本初的追求,尊重過程和本真,回歸人性。不少在網絡爆紅的紀錄片積極開發自身的IP價值,在產業鏈衍生方面積極探索,助推產業發展。

除了“小而美”的紀錄片,主流紀錄大片同樣走紅網絡。這類片子一般在電視媒體首播,在網絡引爆話題,進而引發用戶在新媒體的回流觀看。

2017年,“光影紀年——中國紀錄片學院獎”將“最具社會影響力作品獎”授予《永遠在路上》。這類作品的成功昭示,紀錄片不僅具有記錄歷史和時代的價值,而且具有“燭照”現實的鏡鑒作用。2017年推出的《巡視利劍》,把中國共產黨反腐的決心展現得深入人心,引發網絡一片好評。

紀錄片的長尾效應正得到越來越多人的認同,但頭部內容在當下依然會貢獻絕對流量。例如BBC出品的《地球脈動2》在騰訊視頻取得2.4億播放量﹔《藍色星球2》達到2.3億,已經超過不少綜藝節目、影視劇。當廣告營收不足以抵消這類稀缺性產品高昂的版權成本時,會員和付費觀看成為優質紀錄片新媒體傳播的新模式。

在版權大戰和成本哄抬后,新媒體不再局限於隻做紀錄片的傳播渠道,一些視頻平台開始摸索網生紀錄片自制出品。如優酷出品的反映詩人余秀華的紀錄片《搖搖晃晃的人間》,在國內外贏得了較高聲譽。同樣由優酷、知了青年出品的《了不起的匠人》系列,採用邊拍邊播、邊看邊賣的方式,挑戰了傳統生產和消費模式,顯示出網生紀錄片的生產和運營彈性。

未來,互聯網將成為紀錄片生產傳播的重要主體和創新驅動力量,同時是紀錄片產業新型商業模式探索的重要場域。

中國紀錄片的快速成長有目共睹。相對於成熟的紀錄片產業體系,我們仍然任重道遠。社會現實類題材精品力作缺席,產業鏈本身尚不健全,商業模式有待探索,產業數據收集困難、資金匱乏、人才短缺、傳播效果缺乏科學評估等問題,依然是制約中國紀錄片發展的諸多因素。

紀錄片是時代的晴雨表。新時代,紀錄片應有新作為。創新利用紀錄片的特性和優勢,為人民書寫影像史記,提供豐富的精神食糧﹔發掘紀錄片的產品屬性,成為文化產業的重要組成部分﹔在中華民族偉大復興的關鍵歷史節點,講好中國故事,發出中國聲音﹔作為思想和文化的承載媒介,推動人類文明的交流互鑒。這是中國紀錄片在新時代的可為之處,也是發展方向。

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量