社交媒體背景下危機傳播角度輿論引導方式淺析

——以海底撈火鍋危機公關事件為例

摘要:在網絡社交媒體發展下,危機事件的傳播與輿論引導都面臨著新的挑戰。本文以情境危機傳播理論(SCCT)以及修辭話語場理論(RAT)為框架,通過分析海底撈餐飲管理有限公司在其食品衛生安全事件中的危機傳播策略及其對大眾情感的輿論導向作用,了解企業危機傳播策略運用的得失,結合官方媒體的輿論引導,以期為危機傳播角度下輿論引導的實踐提供有效的借鑒。

關鍵詞:危機傳播﹔輿論引導﹔情境式危機傳播理論﹔修辭話語場理論﹔

“危機傳播”理念源於西方,其在中國的引入、接受、傳播過程是從2﹔003年“非典”疫情的爆發開始的,短短十多年間,它的本土化理論漸趨完善,實踐實例也日趨豐富[1]。而2009年是其發展的一個重要時間節點,正是在這一年,微博、微信的普及到了一個前所未有的階段,信息傳播速度的加快,個人信息接入點的增多,使得“危機傳播”理論迎來了全新的研究課題,面臨著新的挑戰。一方面,社交媒體的普及使得信息傳播呈現多點傳播的態勢,危機影響的深度和廣度都有所提升,從根本上來說加大了危機處理的難度,另一方面,網絡信息檢索也能讓危機主體迅速了解實時輿情,而海量的信息基礎也可以使得政府和企業形成控制危機影響的精准分析,有效遏制危機的進一步擴大。同時,危機傳播還廣泛地與社交媒體的輿論引導相結合,呈現出主體多樣化、內容碎片化、載體豐富化、模式交互化、渠道立體化的趨勢。誠然,做好新形勢下的新媒體輿論引導工作意義重大。我們要站在“事關順利推進黨和國家各項事業、事關全黨全國各族人民凝聚力和向心力,事關黨和國家前途命運”的高度,切實增強社交媒體輿論引導力。[2]

在危機傳播的新趨勢下,2017年海底撈餐飲管理有限公司對其食品衛生安全事件(以下簡稱“海底撈事件”)的處理成為企業根據社交媒體上大眾輿論變化及時調整傳播策略、改善傳播效果的一個成功案例,值得我們分析及借鑒。食品衛生安全問題是我國餐飲行業一直以來一個較受重視的問題,海底撈事件經由媒體報導,引起的輿論關注更為廣泛。從總體來看,海底撈餐飲管理有限公司能夠遵循社交媒體上的新聞傳播規律以及大眾輿論規律,通過微博、官網公報等形式及時發布聲明、進行情感疏導,為這次事件的處理提供了較為寬鬆的輿論氛圍。同時,公司通過聲明中直接承認錯誤、承諾有效整改措施為自身樹立了較為正面、積極的企業形象,減少了此次事件帶來的負面影響。同時,人民日報官方微博也對這一事件進行了轉載報道和后續評論,起到了網絡空間的官方輿論引導作用。本文以情境危機傳播理論(SCCT)以及“修辭話語場”(RAT)理論為框架,通過分析海底撈餐飲管理有限公司的危機傳播策略及其對大眾情感的導向,力圖為危機傳播的實踐提供有效的借鑒。

一、相關概念

(一)輿論引導

首先輿論這個詞的定義是具有分歧的。特殊的本質主義的定義方式難以讓所有研究者信服。對此,結合本文的研究方向,筆者採用話語研究的定義對“輿論是什麼”給出其中一種答案——輿論是民眾對一個公關事件的具有情感性看法。而輿論引導是指特定的組織、個人或媒體根據其意圖對輿論的性質、發展趨勢和方向進行的引導。

(二)危機傳播理論

當前的危機傳播研究主要由管理學、傳播學、公共關系學三大視角組成。庫姆斯(Coombs,2001)認為,危機傳播研究的是危機發生后的信息發布溝通策略,即組織在危機后“說什麼”,而這種信息發布和溝通的策略選擇是一種管理行為。[3]而傳播學研究者將危機傳播定義為“在危機事件發生之前、之中以及之后,介於組織和公眾之間的傳播”[4]。公共關系學范疇中的危機傳播是指在危機過程中組織與其利益相關者之間的信息傳遞和溝通行為。綜上所述,危機傳播是一種對危機發生前后以及發生過程中的信息傳遞、溝通行為的研究。

危機傳播以危機傳播者、危機信息、傳播媒介、危機受眾與傳播效果為關鍵五要素,目的是使人們能夠認識危機,降低和減少危機帶來的破壞和損失。當企業作為危機傳播主體時,由於其危機具有不確定性、緊迫性、利益導向、積累擴散性與危害性與機遇性並存的特點,故其應當遵循公眾利益至上原則、預警原則、效率原則、協調原則以及暢通原則,並建立起危機發生前的信息預警機制、危機發生中的信息溝通機制以及危機發生后的形象恢復機制,以期達到降低損失的目的。而作為利益相關者的危機傳播客體,具有以部分推斷全體、主觀判斷、感性層面認知居多、信息處理能力較弱、個人與群體相互影響、趨向一致性的特點,針對於此,企業應當應用消費者利益至上、理性承擔責任以及採取看得見的行動的原則[5]。

危機傳播的媒介主要分為傳統媒體和網絡媒體。傳統媒體是指相對於網絡媒體而言,通過大眾傳播方式向公眾傳遞信息的媒介組織,主要包括報紙、雜志、電視、廣播等媒體。而網絡媒體是指以互聯網技術為基礎,運用多媒體技術手段向公眾傳播信息的媒介組織,如網站、社交平台以及各種新型的智能終端等。

對於危機傳播的效果評估主要從四個層面展開。第一是傳播方案的設計是否具有科學性和有效性﹔第二是傳播方案的實施過程中的每一個步驟是否得到落實﹔第三是媒體報道是否充分﹔第四是是否得到公眾的認可。

(三)情境危機傳播理論

傳統的危機傳播研究范式大致可以體現為兩大范式:一是落腳於主體形象的管理和辯解策略,以修辭學、說服學為理論基礎,以危機主體的方法和表述為焦點,以挽回形象為最終目的的“修辭/文本導向”型范式,以威廉·伯諾伊特的“形象修復理論”(Image Restoration Theory)為代表﹔二是落腳於組織和管理本身,以危機發生的情境為焦點,以公共關系為取向,以策略與效果為最終目的的“策略/情境導向”型范式,這種范式以庫姆斯的“情景危機傳播理論”(Situational Crisis Communication Theory)為代表[6]。

庫姆斯整合出的“情景式危機傳播理論”將形象修復策略歸納為否認型、淡化型、重塑型和支援型四種危機回應和形象修復策略,同時通過危機情境的危機種類、証據真實性、危機傷害程度、組織過往表現四個維度對其進行細分及具體闡釋,並從危機責任出發,將組織危機分類為“受害型”、“事故型”和“錯誤性”三類,提出危機主體在危機溝通和形象修復的過程中應根據不同的危機情境選取相應的危機回應策略和話語方式,而危機反映策略本質上就是一種印象管理策略。該理論與中國傳統哲學思想“因地制宜”異曲同工,同時也是目前學界關於危機傳播研究的重要理論之一。

(四)修辭話語場理論

鑒於危機傳播理論的傳統范式的研究主體單一化和傳播過程簡單化給學術研究帶來的局限,約翰森和弗蘭德森在“形象修復理論”和“情境危機傳播理論”的基礎上發展出了“修辭話語場理論”(Rhetorical Arena Theory),通過在宏觀角度上運用“復合聲部法”(Multi-vocal approach),並將危機傳播過程中的“利益攸關方”(如危機相關新聞發言人、雇員、網民、媒體、企業等)納入研究范疇,在微觀角度上分別納入語境、媒介、體裁、文本四項指標來考察危機傳播、傳者、受者和調劑危機傳播活動,來嘗試對原有兩類范式的偏頗進行修正[7]。

本文將綜合運用情境危機傳播理論及其衍生出的修辭話語場理論的相關模型對海底撈危機傳播進行具體分析。

二、海底撈危機傳播的修辭話語場分析

按照弗蘭德森和約翰遜的“修辭話語場理論”(Rhetorical Arena Theory),微觀模型可建構如圖1。本部分將利用修辭話語場理論的微觀模型來深入分析海底撈危機傳播的過程。

1.語境

海底撈火鍋是一家連鎖火鍋店,在全國均有較高的知曉率。在北京,截至目前海底撈擁有27家門店。海底撈一直塑造以高質量服務為核心的企業形象,也在官網上有著“海底撈可能有兩種死法:一種是管理出問題,如果發生,死亡過程可能持續數月乃至上年﹔第二種是食品安全出問題,一旦發生,海底撈可能明天就會關門,生死攸關。”的語句。因此,海底撈食品安全問題在社會化媒體平台上具備較強的話題效應、討論效應。通過微博,筆者整理了該事件的事件階段表(表1)。

此外筆者利用情境式危機傳播理論對該事件的危機語境進行表2的分析。

2.媒介

海底撈火鍋主要運用微博一種媒介進行危機傳播。官網(www.haidilao.com)上的信息同微博相同,其他媒介如微信公眾號“海底撈火鍋”並未進行相關危機傳播。

海底撈火鍋的新浪微博賬號為“海底撈火鍋”,粉絲數為19萬余。自2017年8月25發布第一條相關微博起,共發布3條相關微博,利用140字內容,和相關配圖進行相關發布。

3.體裁

傳播體裁豐富多樣,諸如圖片、音頻、視頻、文字、口語。在這方面,海底撈的三條微博均採用聲明圖片(圖片內容均為文字)的形式,並不存在更為有力的圖片或是視頻形式。此外,在8月25日14:46分發布的《關於海底撈火鍋北京勁鬆店、北京太陽宮店事件的致歉信》中,落款文字為“四川海底撈餐飲管理有限公司”,與公章“四川海底撈餐飲股份有限公司”不同,此點雖然在之后的兩則聲明中得到改正,但不免給受眾一種“不上心”、“不在乎”、“不認真”的感覺。

4.文本

傳播者的危機傳播策略主要體現在文本這個維度上,SCCT理論總結了四種危機傳播策略,分別為“否認型”、“淡化型”、“重塑型”、“支援型”。四種策略與其子策略的情況如表。

以該理論為框架,我們對三則聲明進行文本分析,提煉總結了以下傳播策略情況(如表3所示)。

面對人們的憤怒,恐懼和質疑,海底撈火鍋在早期主要採用了“淡化型”和“重塑型”的應對策略,在事故處理通報后的后危機傳播階段主要採用“支援型”危機傳播策略。

整體上看,SCCT理論在海底撈衛生問題事件中得到有效的體現。海底撈火鍋在曝光微博發布的黃金四小時內勇於承認事實,不推諉,不逃避,這樣的大企業形象雖然不可能使得它逃避衛生問題的責任,但在微博評論區也贏得了“速度,優秀”“至少能夠承認是真的”的肯定。這個事件在發生兩天后,從海底撈第三條微博的評論及轉發量(分別為2345和402)來看,是順利平息下去,脫離網絡熱點視野的,這與海底撈火鍋及時正確的危機傳播策略息息相關。

三、企業危機傳播策略對公共情感的引導

顯然,公眾情感傾向是足以體現危機傳播策略的效用性的。為研究企業危機傳播中的公共情感,我們利用“整合危機圖示”(Integrated Crisis Mapping,ICM)[9]提出的四類負面情感:憤怒、傷心、恐懼、焦慮進行分析,由於此案例的特性,我們將憤怒和傷心進行整合標記為“憤怒”,恐懼和焦慮進行整合標記為“恐懼”,並加上正面情感“支持”與“無關”情感。

對於微博評論數據的處理,我們預想通過對於評論情感的分析,得到海底撈公司每一次的公關微博對大眾情感的影響。因此為了避免時間靠后的公關微博對時間靠前的微博評論的影響,我們對每一條微博下的評論根據時間進行了篩選,具體篩選方法如下表(表4)所示:

經過時間篩選后,四條微博的評論數分別為16837條(微博1),9903條(微博2),7436條(微博3),586條(微博4)。

為了獲得更為精准的情感分析,我們進行人工判別,但由於數據量依舊過大,我們又一次進行了抽樣處理。對於前三條微博評論,由於其評論量較大,因此我們對所有評論按時間順序編號后通過分組抽樣法抽取了10%的數據,而對於第四條微博,由於其評論量過小,為了保証樣本的代表性,我們對586條微博評論全部做了情感分析。

分析結果如下表(表5)所示:

在微博1(法制晚報曝光微博)以及微博2、微博3、微博4(海底撈分別承認事件、公布處理布告以及承諾整改的三條微博)四條微博下,評論中所表達的公眾情感傾向有所不同。

由此可見,海底撈的危機公關產生了顯著成效。盡管憤怒情緒的佔比始終較高,但是對於海底撈事件產生憤怒之感實屬人之常情,且憤怒之情是對單一海底撈事件的短期情緒,不似恐懼情緒的綿長與影響深遠。海底撈危機公關的成功之處在於,它高效抑制了恐懼情緒,而恐懼情緒中最主要的是以“不敢再吃海底撈”為代表的恐懼情緒。由此可見海底撈有效地挽回了顧客,顧客盡管對其仍抱有短期的憤怒之情,卻不會因此影響他們長期的消費選擇,不會因此徹底放棄海底撈,願意接受其對自身引起公憤行為的改正從而再次光顧。同時,支持情緒的接連陡升,在微博3公布處理布告發出以后支持情緒達到超高峰,佔據主流,在微博4承諾整改相關內容公布后略有回落但仍能與憤怒情緒平分秋色,証明海底撈危機公關十分成功,並起到了明顯的對輿論的導向作用。

接下來,我們把三種類型的傳播策略效果進行了比較,如圖3。

由於淡化型策略主要被使用在微博2和微博3(見表3),所以綜合兩個微博得出圖內數據(其他類型策略同樣如此)。在淡化型策略中,微博2運用“北京勁鬆店、北京太陽宮店后廚出現老鼠、餐具清洗使用及下水道疏通等存在衛生安全隱患等問題”的語句,相比較於微博1的“老鼠在后廚地上亂竄、打掃衛生的簸箕和餐具同池混洗、用顧客使用的火鍋漏勺掏下水道”語句,弱化了衛生問題的嚴峻性。盡管支持情感沒有超過負面情感,但也收到了諸如網友@z盼盼0315 的“餐飲難免出現這樣類似的事情,不怪海底撈本身”弱化問題的評論。

重塑型策略下有兩種子策略,分別為矯正過失的子策略和進行補償的子策略。與矯正過失子策略相關的微博內容為微博2中提到對涉事店面進行停業整改、全面徹查等措施,並組織全國所有門店進行排查。與進行補償子策略相關的微博內容為海底撈在微博上發布的處理通報(微博3)和聲明(微博4)中都提到將加強員工培訓,接受社會監督,打造可視化廚房等。海底撈傳達了積極整改的信號,約有39.1%的樣本持支持態度,在所有的情緒中佔比最高。如網友@信標broadlink:“對海底撈還是有信心的,加油!”。海底撈在事件爆發之后,迅速發出處理通報和聲明,展現了一個負責任、願整改的企業形象,重新樹立了消費者對海底撈的信心。這體現出重塑型策略取得了較大的成功。

支持型策略可細分為三個子策略——共鳴、提醒和迎合。共鳴子策略在海底撈發布的微博中表現為致歉信(微博2)中對於此類事件發生的愧疚和歉意。提醒子策略表現為在處理通報和聲明中向消費者公布實時整改進展。而迎合子策略在致歉信中表現為強調慚愧和自責的情感,感謝媒體和顧客指認錯誤。該支持型策略在此次事件中並沒有收到預期的效果,超過36.5%的樣本表達了憤怒的情緒。如網友@板牙露露:“肉貴,菜貴,光有服務有什麼用,衛生都不保証。”一方面,企業表達歉意以及公布實時整改的進展是良好的補救措施,此時消費者的情緒體現出一定的非理性﹔另一方面,消費者的憤怒是必然的,這警示了餐飲企業必須高度重視食品安全問題,加大監督力度,同時提高自身的工作水平。

從總體來看,將微博中公眾的自發討論和海底撈引導下的討論相對比,不難發現公眾負面情感佔比下降,正面情感佔比提升,這體現出海底撈企業危機傳播策略取得了一定的成效。

四、官方媒體的輿論引導方式

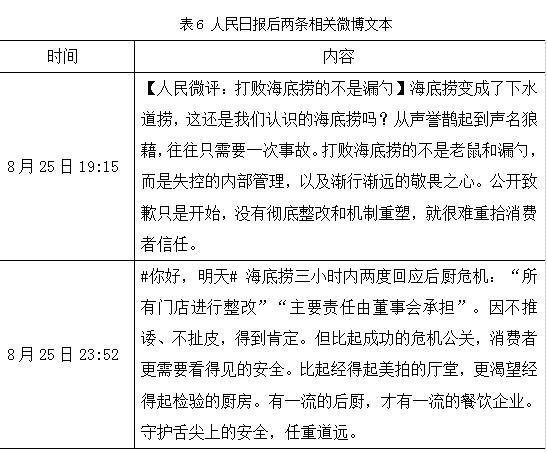

對於海底撈衛生事件,人民日報在8月25日曝光當天共發布了四條微博,前兩條分別為曝光新聞和海底撈回應整改的客觀報道。隨后的兩條,人民日報首先進行了對海底撈公司微評論,之后一條表達了對未來餐飲企業發展的期望。

隨后,我們對人民日報官方微博23:52分發布的評論微博(以下用“微博5”代替)下的輿論公共情感進行爬虫收集與情感分析,並與微博1進行對比如下圖。

顯然,發現無關項對數據干擾過大,去除無關項后,作出下圖。

由此可見,人民日報的輿論引導收到了很好的效果。這和人民日報官方媒體的權威性和評論的客觀性是分不開的。

五、結語

在海底撈食品安全事件中,海底撈企業面臨著營業額滑坡、信用下降、名譽受損、信任危機等問題。作為一起受公眾高度關注的公共事件,它使餐飲服務行業的規范不足、食品安全無法保障以及政府監督不力等問題充分暴露。在危機發酵過程中,海底撈企業還面臨著信譽不斷下降,企業形象極大受損,以及公眾不信任其食品安全的輿論壓力。

參與海底撈事件的微博討論的公眾大致分為兩類,一類是曾經在海底撈消費過的,另一類是未曾消費過但持有消費沖動的。其中,曾經在海底撈消費過的大部分人在微博上表達了憤怒和擔憂,情緒較為激動,而沒消費過的人群加入了譴責的隊伍,同時多了僥幸。值得一提的是,為公眾所稱道的海底撈的服務,和出現的食品安全並提的時候,無法起到緩和輿論壓力的作用,反而公眾更強調最基本的食品安全的重要性。

在此情況下,海底撈迅速在微博上發表道歉信、通報和聲明。一方面,承認問題的存在,感謝社會各界的關注和監督。另一方面,海底撈通報對涉事兩家店鋪的處理結果,安撫員工情緒,明確未來保障食品安全的有效措施,同時將這些措施推廣到海底撈公司旗下的門店。

從受眾角度看,企業一方面要安撫消費者情緒,在事件發生之后展現出勇於承認錯誤,積極改正錯誤的形象﹔另一方面要積極落實措施,對出現的問題盡早解決。隻有消費者的情緒得到安撫,訴求得到滿足,企業方才有可能達到重塑形象、重建信譽的目標。從傳播角度來看,海底撈利用新浪微博開展迅速的危機公關,並最終使得支持率佔比有所上升,啟示了危機所在的組織應當認清媒體的重要作用,研究新媒體傳播規律,掌握危機傳播的主動權,以更直接的方式影響輿論場。此外,在企業發生的事故型和錯誤型危機中,企業主動承認過失,不逃避應承擔的責任,採取積極負責的態度表明解決問題的措施,有利於危機的逐漸平息和企業重塑自身形象。

而官方媒體對於社會性的事件發聲從報道開始,待事件的全體展現在大眾眼前之后,再針對這一事件進行評論性的輿論引導。在報道階段,信息統一口徑、第一時間發布,積極溝通信息、引導情緒、解疑釋惑。在時事評論階段,人民日報從客觀公正的角度說出了網民們的心聲。及時給予正面引導,消解輿論狂潮發酵。在公共事件面前,民眾期待媒體做的就是真相與發聲。人民日報的輿論引導圍繞中心,服務大局,牢記社會責任。

綜上所述,海底撈食品安全事件不僅可以成為社交媒體時代企業危機傳播的典型案例,為后續企業危機公關的實踐提供范式﹔同時這個事件也為檢驗危機傳播的前沿理論提供了新的視角,開辟了新的途徑。本文使用了情境式危機傳播理論和修辭話語場理論,多角度、全方位地分析了此次事件中公眾輿論的變化走向,將政府危機傳播中用到的情境式危機傳播理論引用到企業危機傳播研究中來,因而具有一定的創新性,同時情感引導的引入也引發業界和學界的關注。但是限於本文案例的特殊性,無法得出使用其他社交媒體進行危機公關的結論,同時,以盈利為目的的企業主體有其自身的特殊性,所以本研究有自身的局限性。在未來的理論建構和實務操作中,如何正確把握危機公關的分寸,在迅速准確發布信息的同時強化對公眾輿論的引導,從而適應社交媒體時代輿論場的走向,這將是未來研究理論的工作者努力的方向。當然,對於官方媒體而言,及時進行新聞報道,倡導信息引導渠道,關注輿情演變趨勢是做好輿論引導的基礎。而隨后,結合大眾主流輿論進行正能量,積極性地評論引導也是必要的。

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量