古老的故事在今天的回響:“后真相”語境下新聞原型的建構與召喚

——以“張扣扣案”為例

此文為2019年度“人民網獎學金優秀論文獎”獲獎論文。

【摘要】在當下“后真相”語境中,新聞原型的力量日益凸顯。本文以“張扣扣案”為例,首先通過組合和聚合的方式還原新聞媒體和自媒體對於“張扣扣案”的不同呈現方式,然后借助格雷馬斯的語義方陣對二者截然不同的敘事模式進行分析,試圖剝離出自媒體對於“張扣扣案”所運用的新聞原型及召喚方式。最后對主流媒體如何在“后真相”語境下運用原型引導輿論提出相應建議。

【關鍵詞】新聞原型 后真相 輿論引導 張扣扣案

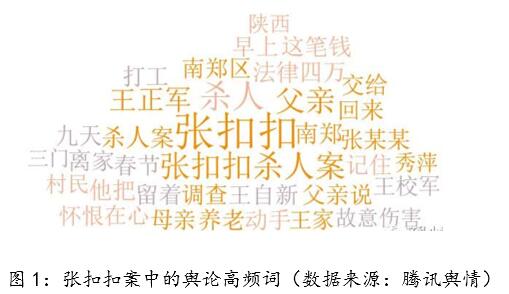

據《新京報》報道:2018年2月15日,陝西漢中市發生一起殺人案件,犯罪嫌疑人張扣扣持刀將鄰居王自新及其長子王校軍當場殺死,將王自新三子王正軍刺傷后搶救無效死亡后於2月17日投案自首。 由於該案件的被害人王正軍涉嫌在多年前故事傷害犯罪嫌疑人張扣扣的母親並致其死亡,一時間,許多自媒體紛紛將殺人犯張扣扣塑造成為了為母報仇的“英雄”形象,引起輿論的廣泛關注和討論。

正如杰克·魯勒所指出的:“今天的新聞報道講述了古老的神話”。 在當下“后真相”語境中,新聞原型的力量日益凸顯。“原型”最早是由榮格提出的一個概念,他認為在人類漫長的歷史階段中,原型是促使人類將集體無意識沉澱並繼承的一種方式。榮格將原型定義為“典型的、反復出現的意象”。 杰克·魯勒認為原型指的就是原始框架,“就是模式、形象、母題和人物,取材於人類生活的共同經歷,也收到這種經歷的深刻影響。” 而我國學者曾慶香則綜合了上述學者的概念,將新聞報道中所使用的原型定義為“具有一定穩定性的、典型的、反復出現的意象、象征、人物、母題、思想或敘述模式即情節,具有約定俗成的語義聯想,是可以獨立交際的單位,其根源既是社會心理的,又是歷史文化的。”

從上述學者對於原型的定義可以總結出,原型首先是根植於歷史文化語境的,具有很強的典型性,往往是約定俗成的人物、現象、意象或情節。本文以張扣扣案為例,試圖通過呈現新聞媒體與自媒體對“張扣扣案”的不同敘事方式和模式,剝離出當下新聞原型的建構與召喚模式,進而對主流媒體如何運用原型有效引導輿論提出一些啟示和建議。

一、 組合與聚合的呈現:兩種相互對立的報道框架

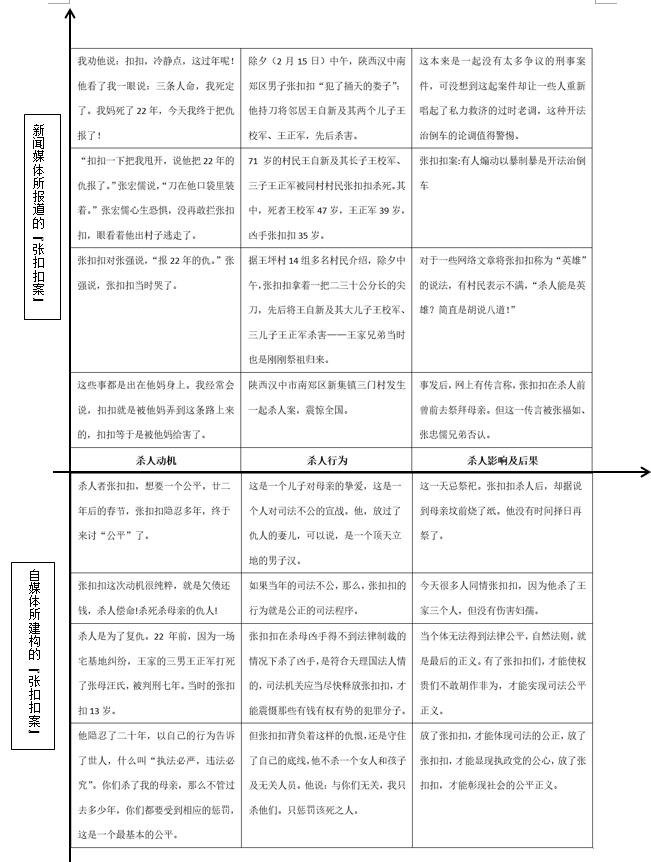

組合和聚合關系符合人們認識事物的特點,可以簡潔明了的呈現事物的區別和聯系。所以筆者擬用組合軸和聚合軸的方式呈現新聞媒體與自媒體對於“張扣扣案”的不同事實建構。值得注意的是雙方對於這一事件的報道恰恰形成了相互對立的聚合關系。

二、 罪犯與“英雄”的塑造:兩種相距甚遠的敘事模式

在用組合和聚合的方式呈現新聞媒體與自媒體對張扣扣案的報道和呈現方式后,筆者發現在新聞媒體的報道中,張扣扣是為報私仇而連殺三人的殺人犯,而在自媒體的口中,張扣扣先是幼年喪母的受害者、后通過當兵學得一身武藝,成為了臥薪嘗膽的“悲情英雄”。這兩種敘事方式實則隱藏了不同敘事模式的選取和使用。

(一) 新聞媒體報道中的張扣扣:連殺三人的殺人犯

在新聞媒體的報道中,其對於張扣扣案的報道邏輯非常簡單,即因報多年前的私仇連殺鄰居三人的罪犯。在下文中筆者將借助格雷馬斯的語義方陣解釋張扣扣是如何在新聞媒體的報道中成為罪犯的。

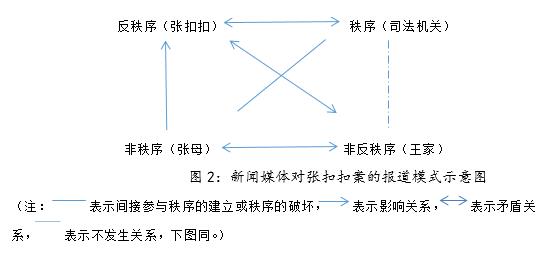

由於張扣扣殺害王家三人,所以其必然會處於反秩序的位置。新聞媒體為了淡化血腥和暴力行為,大都沒有詳細報道張扣扣的殘忍作案行為,只是將其行凶殺人的結果進行了報道。對於張母,新聞媒體則細致的報道了張母生前的性格和與王家的恩怨是非,通過對於張母飛揚跋扈性格的報道,試圖將其放在非秩序的位置。而對於王家的報道,新聞媒體主要澄清了王家當年干預司法、為惡一方的傳言,將王家放在非反秩序的位置,比如:網上說王家是村裡的惡霸。這都是亂說。王家也不壞,除了20多年前跟張家打過那次架,也沒聽說過他家欺負過誰。王自新就是個種田的普通農民。 而對於秩序的維護者司法機關,新聞媒體則著重報道了當年法院作出判決的依據,維護司法機關的權威和公正地位。

總之,新聞媒體在報道中就是通過詳細報道對張母當年挑起事端以及法院的公正判決,從而使張扣扣故意殺人的犯罪行為得以強化。但是由於新聞媒體出於報道倫理等因素的考量,並未著重報道張扣扣血腥的殺人行為和過程,另外,新聞媒體在報道中也反復強調了張扣扣的犯罪動機是為母報仇,從而使得張扣扣的犯罪行為並未顯得“不可饒恕”,其“窮凶極惡”的罪犯身份也並未得以有效確立。

(二) 自媒體呈現的張扣扣形象:為母報仇的“悲情英雄”

而在自媒體的敘述中,其運用了“悲情英雄”這個行為邏輯來講述張扣扣的故事。從可憐弱小的受害者到臥薪嘗膽的英雄,張扣扣的成長經歷符合了人們對於英雄成長經歷的想象。在下文中筆者同樣借助格雷馬斯的語義方陣著重解釋張扣扣是如何成為網民心中悲情英雄的。

從自媒體的描述中可以看出,王家作為此次矛盾的殺人者,必然處於反秩序的位置。而與王家相對立的必然是秩序和正義的維護者張扣扣。而本該處於秩序的維護者的司法機關則因為王家的勢力成為了王家的“助手”,所以司法機關必定是充當了王家的助手和非秩序的代表,為其所“利用”。相反的,張母則在自媒體的描述中少有提及,相比於新聞媒體大量對於張母生前張揚跋扈的性格和當年兩家矛盾由來的描寫,自媒體中只是將張母化為一位哺育孩子的母親。這種將張母“后台化”就是為了能使張扣扣的復仇行為順理成章,讓王家和司法機關缺乏正當性和正義性,繼而明確向受眾指出張扣扣就是因為母親的被殺才會走上復仇之路的。

總之,自媒體就是通過將王家和司法機關放在反秩序和非秩序的位置,並將張母“后台化”以突出張扣扣行為的正當性和正義性。正如杰克·魯勒所指出的:“通過講述受害者的故事,通過把受害者透過其身后的人們的極大悲痛升華為英雄……它提供了與所有人生的最終的命運,即死亡的某種和解與安慰。” 張扣扣通過“悲情英雄”這個報道模式成功的在輿論場中獲得了同情和支持。

三、 事實與原型的運用:兩種截然不同的話語建構方式

在對新聞媒體和自媒體所呈現的“張扣扣案”報道框架進行分析后,我們可以發現其在事實的建構方式上採用了截然不同的方法。新聞媒體由於自身性質和專業主義的影響,往往採用的是“用事實說話”的報道手法﹔而自媒體則由於身份較為自由,缺少約束,運用了不同原型的試圖調動網民的情緒,以賦予張扣扣行凶殺人的正義性、正當性和合理性。

(一) 新聞媒體:“用事實說話”的報道手法

筆者在查閱了新聞媒體的報道和評論后,發現其都是遵循用事實說話的原則,將報道和評論的重點集中在對謠言的澄清,以及對張扣扣“英雄”形象的祛魅和還原。筆者將在下文中著重分析新聞媒體是如何報道“張扣扣案”的。

1.用事實澄清無關謠言

“張扣扣案”之所以會引發輿論的巨大反響,其就是由於存在大量的謠言,最主要的就集中在殺害張母的凶手以及王家是否被輕判這兩個疑點。

在除夕殺人案發生后,張扣扣之父和其姐稱王家當年是為了能夠輕判所以讓王正軍“代父頂罪”,這一說法強烈的動搖了公安機關和司法機關的威信和權威。於是,澎湃新聞在報道中緊扣這一疑點張開調查,終於用當年的判決書、張父承認記不清以及其他村民和村干部的証言還原了事實,維護了法律的威嚴。除此以外,新聞媒體的報道還圍繞著王家是“黑惡勢力、干預司法”這一謠言進行澄清,有效地回應了網民的質疑。

2.用細節祛除“英雄光環”

在自媒體的想象中,張扣扣是一個由於母親的去世內向孤僻,退伍后不娶妻生子,隻為忍辱負重報殺母之仇的英雄形象。而在界面新聞刊發的《知情人講述:我所知道的張扣扣殺人案》報道中,這個“英雄”形象被祛魅了。首先,張扣扣不是一個內向的人,不內向的張扣扣甚至還會經常和好友打鬧開玩笑。其次,張扣扣不結婚不是因為一心為母報仇,而是因為家庭貧困且自身歲數過大。最后,張扣扣也不是一個一心隻想復仇的人,他也曾經想發財致富被人騙。張扣扣好友的口述讓還原了一個真實的張扣扣形象,張扣扣的“英雄光環”在這些細節的陳述中被解構、祛魅。

3.用法律定性犯罪行為

除了回應謠言和還原真實形象外,《法制日報》《新京報》等媒體還一直運用評論來強調觀點、引導輿論。在這些評論中,從標題到論據都觀點鮮明的強調張扣扣是罪有應得,試圖將張扣扣的行凶行為剝離情理因素而回歸到法理層面討論,如《法制日報》在評論中強調從“自然法到成文法,從天理、人情到國法,故意殺人都必須受到懲罰。”之后,又強調了張扣扣案的不良影響即“開依法治國、法治國家、法治社會的倒車”。新聞媒體的評論大多是以強調行凶行為本身和其惡劣影響對其犯罪行為進行定性。

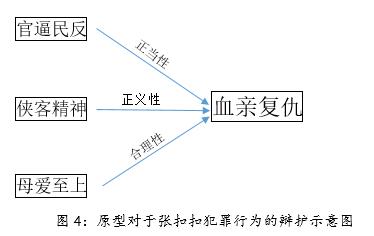

(二) 自媒體:不同原型的疊加和運用

與新聞媒體尊重事實、用事實說話的顯性報道方式相比,自媒體由於其身份的特殊性,運用了不同原型的疊加和召喚試圖調動網民的情緒,在“血親復仇”這個原型的基礎上繼續賦予張扣扣行凶殺人的正義性、正當性和合理性。

1. 用“官逼民反”原型賦予其行為正當性

一個名為“中國國際政法研究院院長陳中華”的用戶在張扣扣案發生后馬上發布了題為《關於張扣扣殺人報仇案,法制日報不要斷章取義》的博文,文章一經發布,在輿論場中引起很大反響。該文先是直接預設了一個前提,即“中國中國的法治是有名無實的,而且司法還存在著嚴重的不公。”然后,該文提出了觀點:“張扣扣是在殺母凶手得不到法律相應制裁的情況下才去殺凶手的,司法機關應當盡快釋放張扣扣,才能震懾那些有錢有權有勢的犯罪分子。” 之后,其在文中反復強調其的論據——張扣扣殺人就是因為當年的司法不公:“他是在替司法說話,他是在完成當年法律沒有完成的事情。”該文首先先承認司法不公這個前提,然后引導受眾接受張扣扣的暴行,即張扣扣不是想報私仇殺人,而是法律沒有嚴懲真凶,張扣扣的行為就是對司法不公的補充和糾偏。如此一來,張扣扣的暴行充滿著正義感和正當性。

另外,司法不公這個前提之所以被受眾容易接受,就是由於其符合了“官逼民反”這個原型。在當今的中國社會,黨和政府的公信力和權威受到極大挑戰,合理合法的司法、執法行為往往被認作是“暴力執法”,陷入了“塔西佗陷阱”的惡性循環。所以,用司法不公來把司法機關和王家放在強勢地位,而把張扣扣放在弱勢地位,用“官逼民反”這個原型迅速調動了網民的情緒,使他們對張扣扣的行為產生同情,並對司法機關當年的判決產生質疑。

2. 用“俠客精神”原型強化其行為正義性

在對於張扣扣行為的敘述上,自媒體紛紛選擇了武俠這個框架來解釋張扣扣的行為,並為其行為強化正義性。如專注於金庸作品分析的公眾號六神磊磊就在開頭寫到:“殺人者張扣扣,想要一個公平……他提刀去了村裡王家,連殺三人。”在這寥寥幾句話的開頭中,就已經將張扣扣刻畫成為一個古代的“俠客”。這兩句話不僅交代了張扣扣的殺人動機,更是用動詞“提刀”“連殺”隱喻張扣扣就是像武鬆、魯達一樣的英雄人物。如果說開頭只是渲染氣氛為文章鋪墊的話,那之后的文字其意圖就更為明顯:“在張扣扣的心裡,法治的公平就建立不起來。他就會追求所謂的第二種‘公平’——武俠的公平。”之后,六神磊磊又將張扣扣與基督山伯爵、洪七公等文學作品中的俠客類比,指出張扣扣的行為和他們在本質上是一樣的。之后,又用《雪山飛狐》中苗人鳳不殺仇人妻女的正面例子贊頌張扣扣“不傷害無辜的老弱婦孺”的“義舉”。在六神磊磊的筆下,張扣扣已然成為與郭靖、洪七公、苗人鳳比肩而立的“大俠”。

從“荊軻刺秦王”到“桃園三結義”再到“梁山泊好漢”,武俠和俠客精神始終縈繞在人們心中,是國人心中不可磨滅的一個典型原型。尤其是在當下社會轉型期,市場化帶來的分配不均、收入差距過大等問題使得人們更向往武俠,即追求朴素的公平和正義。所以用俠客精神來解釋張扣扣行凶殺人的行為能使得受眾馬上就能接受其行為,甚至產生強烈的認同感和模仿行為。

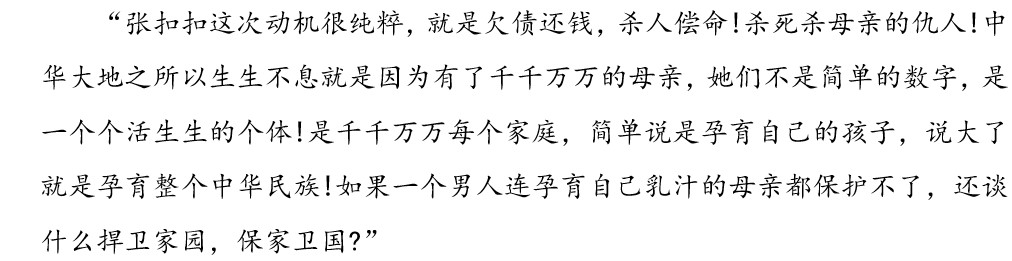

3. 用“母愛至上”原型凸顯其行為合理性

如果說“俠客精神”和“官逼民反”原型的運用是從道義上賦予張扣扣行凶的正義性和正當性的話,那麼母愛至上原型的使用,則是為了從情理上賦予其行為的合理性。

陳中華在《關於張扣扣殺人報仇案,法制日報不要斷章取義》這篇文章中,用母愛將煽情體現到了極致:

陳中華在這段話中,賦予了母親至高無上的神聖地位,又用“孕育”“乳汁”等典型意象試圖激發網民對於母親的保護欲,其手法之煽情不言而喻。每個人對母親都有依賴和很深的情感,尤其是對於男性來說,這種情感就更為復雜。當年的“於歡案”也正是由於於歡“刺死辱母者”而受到輿論廣泛支持和討論。當把母親、母愛這個原型加入進來之后,一切的行為都能被理解和寬恕。可以說,為母報仇成為了張扣扣最堅固的“輿論擋箭牌”。

四、 啟示:后真相語境下新聞媒體如何有效引導輿論

習近平總書記在黨的新聞輿論工作座談會曾指出黨的新聞輿論工作的職責和使命,其中“成風化人、凝心聚力”八個字指明了新聞輿論引導的方式方法——即要潛移默化、春風化雨般的做好輿論引導工作,用人民群眾喜聞樂見的方式傳播正能量。而講好原型故事就是廣大人民群眾最容易接受的一種方式,因為“誰說出了原始意象,誰就發出了一千種聲音,攝人心神,動人魂魄,同時他也將自己所要表達的思想擺脫了偶然性,轉入永恆的領域。”

在當今“后真相”語境下,信息的快速更迭以及自媒體話語賦權所帶來的負面影響給輿論引導工作帶來極大的挑戰。從“張扣扣案”中新聞媒體和自媒體的報道中我們可以看出,在運用原型講好新聞故事、有效引導輿論方面,新聞媒體還有很長的路要走。筆者試圖為新聞媒體如何有效引導輿論提出建議和措施。

(一) 減少事實“空窗期”,掌握輿論引導的主動權

在“張扣扣案”的報道過程中,最早發布這條新聞的媒體是《新京報》,而在其后大量自媒體開始發布相關文章,支持並聲援張扣扣的殺人行為,為張扣扣的審判制造輿論壓力。而在此之后,界面新聞、澎湃新聞媒體的調查報道才陸續刊發,回應和澄清了一些案件中的疑點和謠言。新聞媒體本來掌握了信息的發布權和主動權,但是卻由於后續事實更新不及時,從而喪失了在輿論場中的話語權。在這個過程中,新聞媒體完全成為了自媒體或者說是謠言驅動下的受托人。美國語言哲學家格萊斯指出:“在會話中,人們為了對話得以順利進行,往往遵循合作原則,包括數量准則、質量准則、關聯准則和方式准則四個方面的要求。” 在最初事件事實不明時,新聞與受眾間的會話由於不符合數量准則難以有效進行,自媒體正是利用此時的事實空白期,通過為受眾提供基於“正義想象”的事實使會話能夠順利進行,受眾自然而然的就接受了自媒體所提供的全部內容。所以,新聞媒體要想掌握輿論引導的主動權,就要在事件報道之初加快事實調查的進度,減少事實的“空窗期”,少給甚至不給自媒體留下造謠的空間和時間。

(二) 運用原型發表評論,爭奪新聞的話語權

在新聞報道中,新聞媒體往往避免主觀的評論和抒情,採用用事實說話的報道方式。而在新聞評論中,新聞媒體則可以基於事實發表觀點從而進行價值判斷。在對於“張扣扣案”的新聞評論中,筆者分析之后發現其都沒有使用原型來進行例証和論証,都往往採用“殺人—犯法—嚴懲” 這一邏輯進行簡單的事實判斷和價值判斷,導致沒有與自媒體的文章形成有效的觀點對峙。

在當今分化的社會環境下,用原型才能迅速凝聚人心、形成輿論的合力,從而抵消謠言的噪聲。具體到“張扣扣案”來說,新聞媒體可以採用“烈女李三”的正面原型來對比張扣扣行凶殺人的不當。李三的故事來源於清代的《隨園詩話》,李三的父親由於瑣事被鄉紳毒死,年幼的李三立志要為父報仇,長大后轉輾到鹿邑和京師告狀,后終於將鄉紳繩之以法。李三與張扣扣相似的經歷,但是卻是截然不同的結局。當媒體運用李三原型后,其中的道理和是非都將不言而喻。另外,新聞媒體還可以調用“冤冤相報何時了,得饒人處且饒人”這個沉澱在國人心中的古老原型來對抗為張扣扣暴行的辯護。遺憾的是,張扣扣案的新聞評論全都是在劍拔弩張的駁斥甚至怒斥謠言,雖然觀點鮮明、立場正確,但是卻由於缺少原型的力量而顯得“剛勁有余而情理不足”。所以學會運用原型的力量在當今受眾“信念真實”的語境下刻不容緩。

(三) 恪守倫理底線,杜絕對於犯罪行為的過度同情

改革開放以來,我國的犯罪報道經歷了從簡單報道罪犯犯罪行為到深入報道罪犯的成長經歷以及生活狀況。這種報道方式更為准確、全面地還原了罪犯的犯罪動機,更有助於認識深層次的社會問題以及復雜的人性問題。但是對於罪犯犯罪行為過度的同情和理解卻違反了新聞報道的倫理底線,給社會的法制建設造成了極大的負面影響。

在此次張扣扣案的新聞報道中,絕大多數的新聞媒體都表現的可圈可點,都是基於事實冷靜客觀的報道“張扣扣案”。而也有一些專業的新聞媒體沒有很好的恪守新聞倫理底線,對於核心事實的報道曖昧不清,對於罪犯的殺人行為表現出了過度同情甚至是理解和接受。如有媒體將新聞標題擬為“除夕行凶人張扣扣:案發前曾給父親4萬元 拒找媳婦”在這短短的二十余字中,不僅沒有突出張扣扣的連殺鄰居三人的暴行,而是用次要事實突出了一個為母報仇的“孝子”形象,這種錯誤的報道價值觀必須得到有效地遏制和糾正。

綜上所述,正如蓋伊·塔奇曼所指出的,我們的社會因為人與人的主體間關系而充滿互動和變數,所以人們之間的交往和解釋,必然是以現在的理解為基礎,必須具有一種“共有知識”。 原型故事就是這樣一種“共有知識”,它無意識地根植於我們每個人的心底,隻要符合其認知框架隨時都可以被激活和召喚。這也給新聞輿論工作者做好輿論引導工作提供了新的工作思路和方法——講好新聞中的原型故事來凝人心、聚合力、揚正氣、樹新風。

參考文獻

1. 杰克·魯勒, 魯勒, 尹宏毅, et al. 每日新聞 永恆故事:新聞報道中的神話角色[M]. 清華大學出版社, 2013.

2. 諾思羅普﹒弗萊. 批評的解剖[M]. 百花文藝出版社, 2006.

3. 曾慶香. 新聞敘事學[M]. 中國廣播電視出版社, 2005.

4. 蓋伊·塔奇曼.做新聞[M].華夏出版社.2008.

5. 梁金榮. 淺談語義的組合與聚合[J]. 吉首大學學報(社會科學版), 1996(1).

6. 曾慶香, 沈璜, 潘曉飛. 新聞中的永恆故事:原型對記者視角的框限[J]. 新聞界, 2018(06).

7. 王怡溪, 趙雲澤. 正義的想象:后真相時代的媒體報道與網民輿論——以“張扣扣”案的輿情風波為例[J]. 新聞春秋, 2019(3).

8. 鐘明. 對故意殺人案件中血親復仇情節的思考——基於張扣扣故意殺人案[C]// 2019全國教育教學創新與發展高端論壇論文集(卷二). 2019.

9. 曾慶香. 新聞話語中的原型沉澱[J]. 新聞與傳播研究, 2004(2).

10. 秦文秀. 原型理論在新聞敘事中的文本分析——以山東辱母案為例[J]. 東南傳播, 2017(7).

11. 戴紅娟. 會話中合作原則的違反[J]. 學理論, 2011(5).

12. 騰訊網.“張扣扣殺人案”輿情報告[EB/OL]. https://new.qq.com/omn/20180301/20180301G0A5HS.html.

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量