從“字新聞”看網絡語言的話語空間建構

摘要:隨著社交媒體時代的到來,越來越多的普通民眾可以在互聯網這一開放的公共空間進行內容生產和傳播,網絡語言也因此得到了更為廣泛的傳播與應用。本文以作為網絡語言的“字新聞”為例,對創作者如何運用拼貼手法對新聞事件重新編碼進行分析,並探究接收者怎樣根據自身經驗進行解碼,以此來與創作者建構起共同的話語空間。網絡語言所建構的話語空間對傳統新聞話語的霸權是一種抵抗,但同時也對傳統新聞話語產生了一定的影響,是對傳統新聞話語的一種補充。

關鍵詞:網絡語言﹔新聞話語﹔字新聞

隨著社交媒體時代的到來,越來越多的普通民眾可以在互聯網這一開放的公共空間進行內容生產和傳播。在信息化社會,網絡語言的影響力不斷擴大,成為了網民們表達觀點、宣泄情緒甚至是制造社會輿論來對抗權威和官方話語的工具。網民們通過對符碼的重構,創造出類型多樣的網絡語言,並被廣泛地應用到現代生活的傳播之中。

在新聞傳播領域,傳統的新聞生產是自上而下的告知模式,受眾處於被動接收信息的地位,主流和官方新聞媒體掌握著絕對的話語權﹔而在互聯網逐漸普及的社交媒體時代,新聞生產的模式被顛覆,受眾不僅能夠主動選擇新聞信息,還可以自主發布信息參與新聞的生產和傳播。而在此過程中,作為一種青年亞文化的網絡語言所建構的話語空間對傳統新聞話語的霸權發起了挑戰,同時也作為一種新的話語形式,對新聞話語體系進行了補充。

一、網絡語言“字新聞”的生產與傳播

(一)“字新聞”的概念界定及樣本選取

網絡語言是隨著互聯網的發展而衍生出的一種新型語言形態,包括文字、圖像、聲音以及動態視頻等多種表現形式。廣義的網絡語言泛指一切網絡信息傳播中應用或觸及的語言形式,包括人類自然語言和物理技術語言﹔而狹義的網絡語言則特指人們在網絡傳播中使用的自然語言,是一種基於網絡載體的交際用語。於根元主編的《中國網絡語言詞典》中認為網絡語言是“網民為提高輸入速度,對一些漢語和英語詞匯進行改造,對文字、圖片、符號等隨意鏈接和鑲嵌”。在社交媒介的日益普及和飛速發展下,網絡語言作為一種全新的表達和交流方式,越來越多的被應用在現代傳播之中,成為人們生活的一部分。

“字新聞”是網絡語言的一種形式,最初是由新浪微博用戶王左中右在運營朝日新聞官方微博的過程中創立的一個概念,指利用拼貼的手法將一個或多個文字進行拆分和重構,對近期的熱點新聞事件進行創意性表達。“字新聞”的創作者通過對於新聞事件和社會現象的符號化重構,對新聞進行再生產,而觀看者則在對“字新聞”的解讀和傳播中完成共同意義空間的建構。

這種網絡語言形式雖然也曾有其他個人或媒體機構使用,但大部分都缺乏相對穩定的更新頻率,不能構成體系,代表性不強。因此,本文選擇更新較為頻繁,閱讀量較高且影響力較大的王左中右所創作的“字新聞”作為研究對象。由於微博平台對於微博內容的屏蔽清理和用戶個人所設置的可見微博內容時限,會影響樣本數據的收集,故本文將選取王左中右在2015年11月至2019年1月這一時間段內在微信公眾號推送的101條“字新聞”作為內容分析文本。

(二)“字新聞”的內容分析

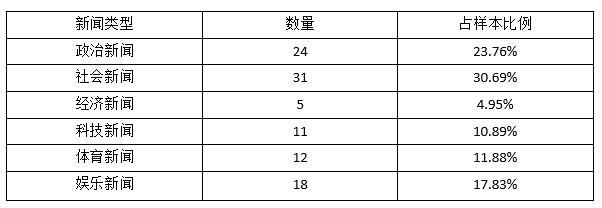

本文根據新聞內容將王左中右的“字新聞”分為了政治、社會、經濟、科技、和娛樂六個大類。其中,政治新聞指國內外發生的時事政治事件,包含黨和國家的會議、政策和活動以及國際要聞﹔社會新聞主要是涉及人民群眾日常生活的社會熱點和關注老百姓生活生計問題的新聞報道﹔經濟新聞以經濟活動、經濟生活為主要內容﹔科技新聞包括IT、電信、手機、數碼、互聯網等科技行業的相關事件報道﹔體育新聞主要為重大體育賽事報道和運動員的相關新聞﹔娛樂新聞則是有關明星、電影、音樂、戲劇、演出等方面的娛樂信息。

根據表中數據,“字新聞”生產者所選擇的創作內容大部分來源於和人民群眾生活緊密相關的社會民生新聞,其次是時事政治及娛樂體育新聞。這些內容往往是當日或近日在微博微信上引起熱搜及熱議的話題,本身就具有較高的關注度和爭議性,容易得到網民們的參與互動,引發較為廣泛的討論。

“字新聞”作為一種網絡語言,通過對既有語言的挪用和對意義的篡改、轉譯和改編等手法來將新的意義注入到符號之中,這種“拼貼”的方式是網絡語言創制中最為常見的方法之一。嚴格說來,它是新詞義而非新詞的產生。約翰·克拉克認為拼貼能夠改變話語形式:“物體和意義構成了一個符號,在任何一種文化中,這樣的符號被反復組合成有特征的話語形式。然而,當拼貼者使用相同的符號體系,再次將不同形式中的表意物體定位於那一套話語的不同位置中,或當這個物體被安置在另外一套不同的集合中,一種新的話語形式就形成了,同時傳遞出一種不同的信息。”

王左中右的“字新聞”主要運用的拼貼手法可以分為:

1. 重組或拆分文字

將原本獨立為個體的單個文字或是具有特定組合意義的詞匯進行重組或拆分,使得原有的符號意義得以延伸或是改變。例如,2015年的東方之星沉船事件,王左中右將“星”字下半部分的“生”去掉,隻留下上半部分的“曰”,賦予了這一符號在該日所發生的事件中喪失了數條生命的含義。又如,對2016年起正式施行的全面二胎政策,王左中右將“Child(孩子)”中僅有的一個頗像人形的英文字母“i”變成了兩個,在他所創作的“Chiild”中,多增添的一個“i”代表著家庭中的第二個小孩,“ii”則寓意二胎。

2. 變色或變形

通過改變原有文字的顏色,或是對原有文字的構成部分進行抽象變形,再將個人的主觀意圖融入文字符號中。例如,2016年6月英國公投結果出爐,確認英國脫歐,王左中右將“Europe(歐洲)”中的“E”標紅,並且在書寫時刻意拉開了與后續字母的距離,代表著“E”的“England(英國)”脫離了歐盟這一組織。而對於2016年遭到媒體曝光的校園毒跑道,王左中右則是將“毒”字的上半部分“”拉長並在中間空白處填充上和塑膠跑道一樣的紅色,以表示帶毒的跑道。

3. 輔以拼音或圖畫

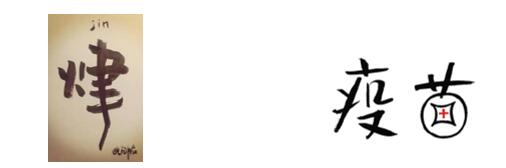

對文字符號進行重構后,標注原含義的讀法拼音,或是輔以一些具有特殊含義的圖形、字符、數字等元素進行綜合性拼貼。在2015年8月的天津濱海新區爆炸事故后,王左中右將天津的“津”字中的“氵”換成了“火”,並標注“jin(津)”的拼音,意指原本近水的天津港以及變為了一片火海。對2016年3月山東非法疫苗案,王左中右則是將疫苗的“苗”字中的“田”外框化為一枚銅錢的樣子,暗諷了事件背后的利益關系。

通過這些拼貼手法,“字新聞”生產者將個人對於新聞事件或社會現象的主觀看法高度濃縮到符號之中,對新聞文本進行重新編碼,賦予符號新的意義。“字新聞”的接收者則在此基礎上根據個人經驗和事件背景進行解碼,並在互動和交流的過程中,完成共同意義空間的建構。

(三)“字新聞”的傳播模式

網絡語言作為人一種傳播信息的符號,遵循著“傳播者——信息(編碼)﹔受眾——信宿(解碼)”的規律。但這樣的傳播並不是單一的線性傳播模式,而是一種帶有互動意味的循環傳播模式。“字新聞”的創作者根據編碼需要,對於新聞事件進行初次的解碼,並通過拼貼手法將個人主觀意見注入“字新聞”中完成編碼。接收者對“字新聞”進行二次解碼,並將解讀出的意義變為評論,即二次編碼。根據互聯網所具有的互動特性,隨著傳播的不斷進行,創作者對於接受者反饋的解碼信息的再編碼和不同的信息接受者的解碼以及解碼后的再編碼,構成了“字新聞”的循環傳播模式,並且這個循環圈可以隨著傳播的擴散而不斷擴大。

趙均在《網絡語言概說》中認為:“網絡語言是時代發展過程中一種特定的語言現象。從社會語言學角度來看,在網民這樣一個特定群體內部約定俗成的網絡語言,是群體成員自我確認、互相認同的標志,是群體成員之間使用的交際工具,屬於社會方言的一種。”網絡語言的創造者、使用者和傳播者基於某些比如相似的興趣愛好、相近的觀點立場等相同的特質,而形成一種“想象的共同體”,他們相互之間認同度高、參與性強、互動頻繁,具有共通的意義空間。網絡語言基於這樣的社群進行傳播,是一種虛擬性社群語言。

處於這個社群之中的成員,將共同的意識形態話語融入到文字的編碼和解碼過程中,表達對於現實社會的觀點和意見。符號意義是傳受雙方共同建構的,在相互交往和相互影響中,雙方達成一定程度上的認同,由此建構起共同的話語空間。例如,在攜程親子園虐童事件事件發生后,王左中右以一個GIF動圖表達了對此的看法——一個“幼”字,將“幺”與“力”字的間距縮短,通過顏色的變化和注音,將“幼”字轉變成了“劫”字。有網友在評論中對此幅“字新聞”的拼貼手法做了形象地詮釋:“一根針,幼扎進去就變成了劫。”而點贊最高的評論表達了對作者觀點的認同:“毒奶粉,毒保姆,毒幼師……我們的孩子不是在度過幼年,而是在渡劫。” 創作者和接收者對此事件的認知達成了共識,通過互動表達了對於社會上危及兒童健康事件和現象的憤怒、批評與不滿,推動了新聞事件的傳播。

二、網絡語言“字新聞”對傳統新聞話語的抵抗與補充

(一)傳統新聞話語的霸權建構

新聞話語(包括文字、圖片、聲音等)是對真實事件的一種再現的過程,並不是對世界完全客觀的反映,而是利用新聞的制作手段與編輯技術,使用程式化的規則,對社會現象進行局部的反映和解釋,是一種典型的編碼過程。話語對權力有著重要的影響,話語是權力的產物,同時權力又可以通過話語來實現。因此,統治階層可以通過新聞生產,將尤其主導的意識形態強加給受眾,讓大多數受眾在解碼時對新聞報道的內容產生認同,形成與其主導的意識形態相符合的立場來掌握話語霸權。

傳統的新聞話語是自上而下的告知模式,掌握話語權的階層可以通過議程設置、話語編碼、新聞框架等多種方式來建構新聞話語霸權。

新聞媒體通過議程設置功能根據自身的價值觀念和報道方針對近期發生的新聞事件進行重要性排序,用信息符號營造出一種“擬態環境”,告訴受眾應該要想什麼。這種由新聞媒體所建構的“擬態環境”通過對信息的選擇和加工來制約著人們的認知和行為。新聞媒體反復強調和重點突出的事件因被受眾接觸到的頻率較高而被認為是重要的,即新聞媒體將其主觀意識上所判定的“要聞”與“大事”,同樣地也作為“要聞”與“大事”反映在受眾的意識之中。

斯圖亞特·霍爾的“編碼—解碼”理論認為事實必須通過加工成為有意義的話語的符碼,並且要能被受眾解碼。新聞媒體所傳播的內容具有特定的價值和意識形態傾向,這些價值傾向通過新聞編碼以新聞報道的形式傳達給受眾。同一則新聞事件可以包含著多重意義,意義與意義之間的關系並不平等,新聞媒體在報道新聞時,利用話語編碼將意識形態貫穿到新聞報道之中,凸顯其最想要的符號意義,使受眾在解碼的過程中形成與主流意識形態相符的立場。

新聞框架理論認為,新聞媒體對新聞事實進行選擇性處理的特定原則,通過一定的符號體系表現出來,這些符號形成對新聞事件意義的建構,並在受眾的解碼活動上還可能發揮某種關鍵性作用。新聞媒體通過設置新聞框架為新聞事件定性,對受眾認識、理解新聞事件以及對新聞事件作出反應有著重要的影響。雖然不同的個體受眾對於主導的意義可以有不同的認識和理解,但卻都會受限於新聞話語霸權統治所給定的框架內。

(二)“字新聞”對傳統新聞話語的抵抗與補充

隨著社交媒體的普及和發展,新聞生產打破了傳統媒介的壟斷,UGC(User Generated Content)模式推動了全民新聞時代的到來。自媒體讓人人都有麥克風,普通民眾通過互聯網發布信息或是表達對公共事件看法,越來越多地參與到了新聞的生產和傳播過程之中。正如比爾·科瓦奇和湯姆·羅森斯蒂爾所說:“在20世紀,新聞是由新聞工作者們決定的。今天在決定何為新聞的過程中,公眾扮演著更重要的角色。……正是從這個意義上說,新聞不再是講授,它更多的是一種內容更加豐富的對話。”

互聯網已經成為了公眾表達意見的開放空間,公眾通過網絡渠道參與公共事件的討論,並對符碼加以改造重構,巧妙表達一些不能直接言說的觀點。新媒體的發展賦予了受眾更多的公共話語權,傳統媒體的話語霸權受到了沖擊。網絡語言不再僅僅只是人們消遣娛樂的工具,也成為了網友們消解權威的利器。每個人都可以成為新聞的生產者和傳播者,也可以相對自由地對社會現象進行解讀和批判,個人已不再擁有聽眾這個唯一的身份,他們同時還可以是新聞的解構者和再造者。作為網絡語言的“字新聞”與傳統媒體所生產的新聞不同,雖然所描述的客觀事件都是來源於社會現實,但是“字新聞”表達的卻是創作者個人對於熱點新聞和社會現象的理解與態度。這些觀點和意見大多與網民們傾向的輿論立場相同,卻往往與官方主流媒體的輿論形成對抗。

這樣的網絡語言,對原有的詞語和概念進行拆解和重構,打破了公認的語法規則和語言共識,干擾了佔有主導地位的新聞話語霸權的順利實現,是帶有一定反抗意義的“噪音”。但類似“字新聞”這樣的網絡語言,雖然對於傳統新聞話語是一種抵抗,卻也只是一種象征性的抵抗,是利用拼貼手法對於既有話語的改寫,並不會徹底顛覆傳統新聞話語,有時反而會因其簡短凝練、飽含趣味、易於傳播且互動性強等特點被傳統新聞媒體所採用。例如,在2019年3月3日全國兩會開幕的第一天,人民日報就與王左中右合作推出了一則“字新聞”——一個變形的“職”字,以不同的顏色區別出了“耳”,表示聽民意查民情,將“隻”化為一個公文包和一雙腿,表示走基層辦實事,寓意參會的代表和委員們應要盡職盡責地履行職責,反映人民群眾的需求。

隨著媒介融合的不斷加深,傳統媒體固有的話語風格已經不能滿足受眾愈漸提高的信息需求。受眾對於信息的接受能力是有限的,而面對網絡時代的海量信息,人們更傾向於接受快速、便捷、簡練的信息,網絡語言應運而生,對原有話語體系進行了補充與拓展。語言是傳遞信息的重要載體,其具備的經濟性原則、隱喻等修辭功能,以及能指與所指的任意性和賦予性特征及詞語易於被復制和模仿的特性,使得越是簡練、新奇和富於創造性的詞語越能吸引公眾的注意,越容易被媒體採用,進而促使相關事件迅速傳播並產生較大影響。2012年遼寧號航空母艦上殲15的試飛指揮手勢走紅網絡,王左中右也據此創作了一幅以“走你”二字結合手勢變形的“字新聞”來描述此事件。而向來以嚴肅、權威著稱的中央電視台《新聞聯播》在報道時,就引用了“航母style”這一網絡語言,被網友們稱贊接地氣,並更進一步地推動了“航母style”一詞的流行。對於已經了解新聞事件的公眾而言,運用網絡語言進行新聞報道容易引起他們的共鳴,促進新聞事件的二次傳播﹔而對於尚未了解新聞事件的公眾,生動有趣的網絡語言則可以激發他們的興趣,也有利於新聞事件的傳播。

傳統新聞媒體對於網絡語言這種新型信息傳遞方式的運用,一方面豐富了媒體的表達,使得媒體所傳播的信息更易於且更樂於被受眾所接受﹔另一方面也增強了信息傳播的效度,拓寬了信息傳播的廣度。網絡語言進入傳統媒體,拓寬了傳統媒體在語言選擇上的自由度,使傳統媒體進行語言表述時,在話語的選擇上有了更大的空間。官方媒體對網絡語言的使用在一定程度上也是對網絡語言的認可。傳統新聞媒體在攻佔新媒體市場時應該要適應網絡傳播的規律,緊跟熱點潮流,合理使用一些流行的網絡語言,以此在這個注意力稀缺的時代中贏得關注,穩固話語霸權。

三、結語

在傳統的新聞話語空間中,官方和主流媒體是新聞編碼的主導者和把關者,掌控著絕對的新聞話語霸權。但隨著社交媒體的發展,互聯網所提供的開放公共空間使得越來越多的人能夠參與到內容的生產之中,打破了傳統媒體對於新聞生產的壟斷,讓新聞生產、發布和傳播的模式發生了改變。文字符號不再僅僅只是新聞媒體和專業人士的話語特權,也成為了網民們表達觀點態度、宣泄情緒、消遣娛樂甚至是制造輿論的工具。網絡語言的創作者運用拼貼等手法,對原有的文字符號進行重新編碼,將個人意識形態注入其中﹔而網絡語言的接收者則根據個人經驗對符號進行解讀,並在這個解碼的過程中,建構起雙方共同的話語空間。在網民們生產的新聞內容中所使用的網絡語言體現的是網民們的個人話語或群體話語,對傳統新聞話語所掌握的霸權是一種象征性的抵抗,並不會徹底顛覆傳統新聞話語。同時,這種網絡語言對於傳統的新聞話語也是一種補充,傳統新聞媒體適當且合理的在新聞報道中運用網絡語言,能夠讓新聞事件更為迅速及廣泛的傳播,提升社會關注度,得到更好的傳播效果。

【參考文獻】

[1]鐘欣蔚. 新聞語境下的網絡語言使用現狀研究[D].華東師范大學,2010.

[2]駱昌日,何婷婷.網絡語言的特點及其情感性意義[J].武漢理工大學學報(社會科學版),2015,28(02):322-328.

[3]陳文欽.網絡語言的興起成因分析及其網絡語言規范化問題[J].三峽大學學報(人文社會科學版),2007(S1):96-97.

[4]鐘欣蔚. 新聞語境下的網絡語言使用現狀研究[D].華東師范大學,2010.

[5]陳紹富. 基於新聞事件的網絡流行語研究[D].重慶工商大學,2011.

[6]梅劉柯. 網絡視閾下的新聞報道語言研究[D].暨南大學,2013.

[7] 安尚勇,李燕.論新聞媒體對網絡語言的規范運用[J].新聞戰線,2017(22):45-46.

[8] 肖偉勝.作為青年亞文化現象的網絡語言[J].社會科學研究,2008(06):190-195.

[9]迪克·赫伯迪格.亞文化:風格的意義[M];陸道夫;胡疆鋒譯,北京大學出版社,2009,第129頁

[10]趙均.網絡語言概說[J].現代傳播,2005(02):96-98.

[11]范紅.新聞話語的編碼和霸權的形成[J].現代傳播,2004(02):38-40.

[12] 阿雷恩·鮑爾德溫等著. 文化研究導論(修訂版)[M] 陶東風等譯,高等教育出版社,2004

[13]郭慶光. 傳播學教程[M]中國人民大學出版社,2011

[14]比爾·科瓦奇,湯姆·羅森斯蒂爾. 真相:信息超載時代如何知道該相信什麼[M]中國人民大學出版社,2014

[15]杜丹.顛覆、抵制與游戲——網絡文字涂鴉的亞文化話語空間建構[J].國際新聞界,2014,36(11):129-142.

[16] 陳雪麗.論新聞的“詞化”傳播[J].當代傳播,2014(05):7-9.

[17]王濂.網絡語言對傳統媒體的影響[J].新聞記者,2004(10):44-45.

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量