移动媒介素养测量研究:理论流变与量表开发——基于1832份调查问卷样本【2】

(二) 国外实证测量方案讨论

近年来,国外学者也提出了一些测量网络和新媒体素养的操作化方案,其中很多具有较强的可执行力。例如, Chang与他的同事开发和验证了“计算机技术素养自我评估量表(Computer Technology Literacy Self-assessment Scale)”和“媒介素养自我评估量表(Media Literacy Self-evaluation Scale)”,用以探索学生群体使用媒介工具并其中获取信息的能力。[34]

Hargittai提出了一种Web1.0条件下“网页指向型(Web-Oriented)”的数字素养测量方案。[35]这一方案与传统的“自我报告式”测量的最大不同在于,启用了知识题项,将用户的自我感知与客观经验相结合。

一方面,基于用户的自我报告,受访者会被问及技能类自我评估的主观命题(例如,在互联网使用技巧方面,你认为,你自己应该属于哪种情况?1.完全没有技巧,2.比较没技巧,3.一般有技巧,4.非常有技巧,5.专家级技巧。);另一方面,基于客观知识的考察,受访者会被问及一些媒介知识(例如,“PDF代表什么含义?”、“如何下载邮件附件?”)。这一方案同时检验了用户的主观感知与客观知识,使测量结果更具可信度。本研究在技术应用的测量方面借鉴了这一形式。

上述方案主要围绕媒介素养的技术层面,评价了数字环境下用户媒介技术应用能力,呈现了媒介使用的人机交互特性。而在另一向度,过去几年,正如Thoman所言“媒体不再仅仅影响我们的文化,它们就是我们的文化”。[36]新媒体所承担的社交功能和社会文化层面的特质开始备受关注。特别是,媒介使用者从被动接受信息的“受众”到主动消费信息的“用户”主体身份发生转变。

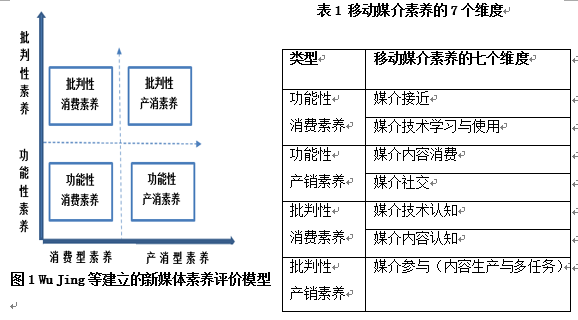

例如,Toffler认为,用户在媒介文本内容的交互使用中既扮演了“消费者(consumer)”角色,又进一步扮演了“产消者(prosumer)”角色[37]。用户不仅单向消费信息,同时也生产信息。与此相辅相成,Buckingham区分了用户在媒介使用中的两种不同特质的素养:功能性(functional)与批判性(critical)。功能性素养是有关技能和知识的能力;批判性素养是意义生成和判断信息可靠性与有效性的能力。[38]Wu Jing等在上述基础上建立起了一个评价新媒体素养的基本模型。[39]其中,横坐标是用户信息消费素养,即消费型—产消型;纵坐标是用户的媒介使用素养,即功能性—批判性。这样,就构造了一个用以描述媒介素养的四维坐标图谱(见图1)。

在这一模型中,媒介素养被划分为四个类型:“批判性消费素养”“批判性产销素养”“功能性消费素养”“功能性产销素养”。具体而言,功能性消费素养涉及接近媒介,理解其所承载内容的能力;批判性消费素养涉及用户学习媒介上有关经济、政治和文化等内容的能力。功能性产销素养涉及用户参与生产媒介内容的能力;批判性产销素养涉及在参与媒介活动期间,用户对媒体内容的上下文理解能力。

笔者认为,通过功能性、批判性、消费性和产销性四要素建立起的框架对媒介素养具有较强的解释力。与传统解释路径相比,这一模型具备两个优势:其一,超越了仅从“媒介功能”或“媒介使用行为”的单变量来定义媒介素养的路径,具有结构化的特征,在逻辑上更具自洽性。其二,这一模型的解释范畴内涵了媒介素养在“保护模式”“批判模式”“参与模式”等各阶段发展的特点,更具有理论解释的适切性。

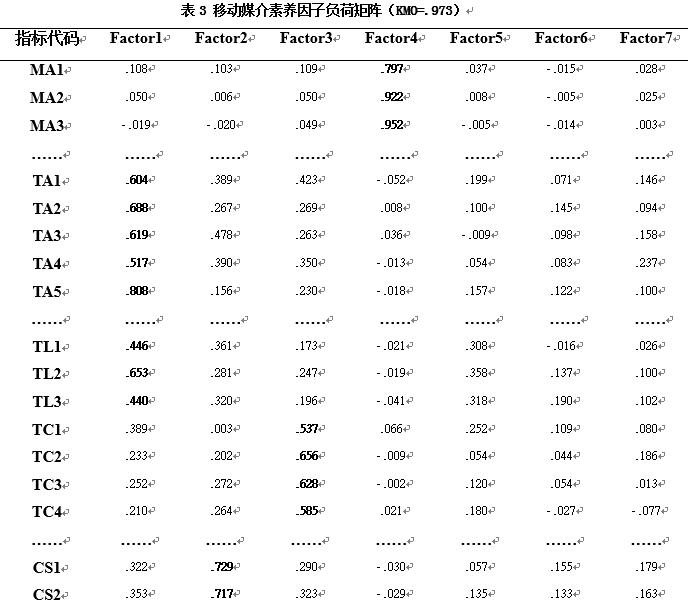

综上,本研究在移动媒介素养的操作化过程中借用了这一模型,并在四维坐标基础上发展了涵盖“保护模式”“批判模式”“参与模式”内容的7个量化维度:媒介技术学习与使用、媒介内容消费、媒介技术认知、媒介接近、媒介参与、媒介内容认知、媒介社交。在每个维度下又建立了具体的量化指标(见表1、表3),形成移动媒介素养测量的一套完整量表。后文将通过一系列的实证检验方法,对这一量表进行分析与说明。

四 研究方法

(一)样本说明

本研究的测量数据来自于2015年10月至2016年6月间,笔者及课题组成员在江苏省所辖13个市(南京、无锡、徐州、常州、苏州、南通、连云港、淮安、盐城、扬州、镇江、泰州、宿迁)进行的入户面访问卷调查。所有样本均严格按照多层随机抽样方式。首先,根据各市人口统计资料,按照 PPS方法,分别随机抽取出38个居委会(代表城镇人口)和52个村委会(代表农村人口),共90个社区单位;然后,根据居民户籍档案资料,采取系统随机抽样方式,在被抽中的每个社区单位中抽出20户家庭;最后,根据 “最近生日法则”,从每户家庭中选择一名年龄在18-69周岁之间的个人作为访问对象。最终,共获得1832份随机个案样本。样本特征上:男性占51.3%,女性占48.6%;城镇人口占44.9%,农村人口占55.1%;年龄介于18-25岁间占14.8%,26-35岁占21.8%,36-45岁占22.0%,46-55岁占23.3%,56-69岁占18.1%;具有高中及以下学历样本占69.4,高中以上学历占30.6%(表2)。调查样本的各类特征均匀分布,与人口统计资料大体趋于一致,具有很强的代表性。

(二)因子分析

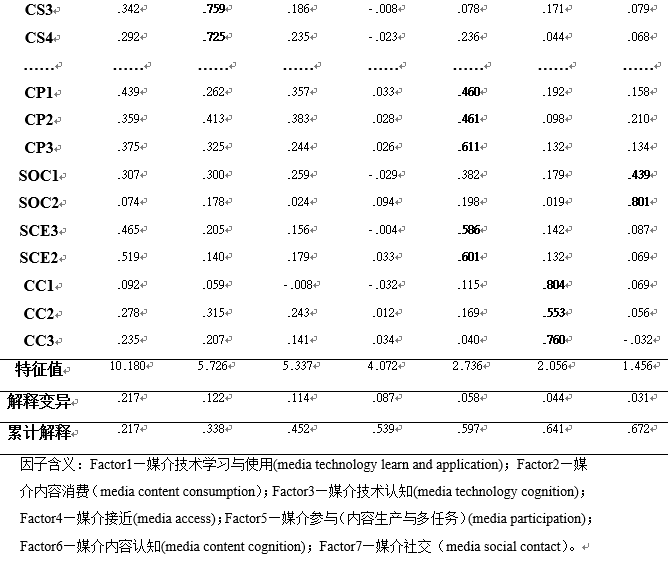

本研究首先对全部51个指标进行探索性的因子分析,并排除了其中5个效果不佳的题项。数据分析显示51个指标的适切性量数(KMO)为0.973,结构效度良好,非常适合因子分析。从分项来看,其中TU14(你对接打电话功能的熟悉程度)和TU15(你对收发短信功能的熟悉程度)两项的因子负荷偏离于其他同类13项媒介功能测试题项,自成一个因子。分析这两项变异可发现,“接打电话”和“收发短信”属于移动设备传统的基本功能,受访者普遍掌握这两项功能,缺乏区分度;TL4(我会拆装手机或平板电脑等移动设备)在各项因子范围内都没有显著的负荷,原因在于大部分受访者都没有移动设备拆装的经历,该项也缺乏区分度;CS7(我使用移动设备了解商品信息)和SOC3(我使用移动设备接触和我兴趣相投的人)同时负荷于两个维度,表示这两个指标存在交叉负荷现象,所测量的概念意义不明确。基于上述分析,删除了TU14、TU15、TL4、CS7、SOC3等5个指标。

对修正后的 46个指标进行因子分析 ,共提取特征值在1.45至10.18范围内的7个因子,7个因子共同解释了67.2%的变异(见表3)。通过对各指标内容的分析解读,并结合因子负荷矩阵,笔者分别将7个因子命名为“媒介技术学习与使用”(Factor1)、“媒介内容消费”(Factor2)、媒介技术认知(Factor3)、媒介接近(Factor4)、媒介参与(Factor5)、媒介内容认知(Factor6)、媒介社交(Factor7)。

|  |

分享让更多人看到

推荐阅读

相关新闻

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量