关键词:抗日战争 中国共产党 三民主义 中间党派 领导权 共产国际 民主运动

绪论

(一)问题的提出

长久以来,我们的研究始终面临着两股邪恶势力的挑战,即使在二十一世纪,这种叫嚣还未彻底平息。一方面,日本的右翼分子篡改历史,企图抹杀自己的罪恶行径及中国共产党的合法地位,另一方面,台湾及国际上一些别有用心的人也将“乘机坐大”与“摘桃派”安在共产党的头上,观点也五花八门,如“战争的真正得益者是中国共产党人,他们利用国民党剿共战役中断的喘息机会来扩张地盘。” (1) 另有“共产党人日益增强的势力地区性的控制,对战后时期的国家统一和稳定呈现了不祥之兆。”(2)

我们可以肯定的是,无论是国内的还是国际上的研究都谈到了一点:正是共产党经过抗日战争的磨砺从年轻走向成熟,星星之火呈燎原之势,也就是说中国共产党是在抗日战争中崛起并发展壮大的。

如果说费先生的著作中的观点只是一种介绍的话,那么台湾学者和日本人自己的论断则不会有错,张玉洁曾在《中国现代史略》中直言:“抗战后期,“中共在国民政府的旗帜上抗日”的生存发展谋略已使国民名为接受蒋委员长的指挥从事抗日战争,实则遵从毛泽东的决策。(3)日本人也在1943年惊呼:“中共军队不仅在华北,而且在全中国都妨碍着日军的行动”(4)。国民党人的无奈报怨和日本人的仇恨恼怒都再次说明了一个问题:中国共产党强大了,已经崛起在世界东方。

我们还需要对另一种不够客观的观点加以反驳,即认为中国共产党是在解放战争中崛起的,而抗日战争是追随国民党的左右。在这里我们必须重申抗日的领导权问题(具体将在后文中谈到),是中国共产党通过其正确的政策和在群众中的号召力与影响力取得政治领导地位,并最终成全国抗日救国的核心。而解放战争中的中国共产党是在将其政策推广和确立其合法地位,应该是更深的一个层次上的。

(二)本文的研究方法及特色

1、注重史实和理论的双重研究

本文创作的基础是抗日时期的中国历史,主题则为中国共产党的崛起,所以本文力求做到在事实公正客观的基础上进行分析。一方面对于不确的历史要重新审视,另一方面避免软弱无力,主观臆断的结论出现。虽然这不是一片未曾开垦的处女地,但要达到史实与理论的完美结合实属不易。

2、长时间小切口

由于抗日战争长达8年,要想做到面面俱到,点点深入是很不现实的,所以我们采取在线索清晰的前提下选取典型问题深刻剖析,始终围绕中国共产党的崛起问题,其它相关性不强的问题将有所舍弃。

3、注意历史背景,避免片面性

30、40年代的中国共产党与今天的共产党大不相同,许多措施的采取和策略的选择带有特殊性,不能一味用今天的眼光来评价。我们应尽可能理解当时的经济政治条件,再给予我们的答案。同时孤立地看中共的做法也是失之偏颇的,与国民党、中间党的关系也应该是我们的研究对象。

4、注意研究的公正性,切忌矫枉过正。

我们过去的研究存在两个误区,一是严重地扭曲历史,有意抬高中国共产党,不管历史的真象,凡是好的就归功于共产党;二是某些右派学者带有极端情绪,对中共的有些激进做法肆意攻击。这两种做法都是不科学的,搀杂了主观情绪。中共的旭日东升,势不可挡岂是靠欺骗就能获得的?同样,国民党的江河日下也非旦夕,在抗日战争中也非一无是处。

(三)两条线索

1、 抗日战争的线索

这个问题比较清晰,我们也采取传统的观点勾勒出一条线索,从1937年到1938年底,中国大部分领土被侵略,即毛泽东提出的战略防御阶段,1939初到1943年底,战争以局部战争为主,日本腹背受敌,仍在苦苦挣扎,即战略相持阶段。1944年到1945年8月,中国军民全面反攻,将日本侵略者一举歼灭,即战略反攻阶段。这三个阶段前后相继,基本反映出抗日战争敌我形势的变化。

2、中国共产党崛起的线索

这条线索也可大致分为四个过程,第一个过程同战略防御阶段基本同期,中共在这个时期将实力保存住,第二个过程从39年初到皖南事变结束,是中共实力迅速积累与扩张的重要时期,敌后根据地广泛建立,第三过程是从皖南事变到1944年,中共虽遭小创,但元气未伤,反而更广泛地赢得民心,最后一个过程是反攻时期,中共最终确立了自己的“中流砥柱”地位,近一步缩小了与国民党的实力差距。

一、中国共产党崛起的种种表现

1、数据的证明

(1)兵力的增长

在西方我们判断一个政党是否在政坛上崛起的主要指标是此党占据议会议席的数目或在总统大选中获胜的成功率,但中国的现实决定我们判断中国共产党的成熟问题应主要关心党在这一阶段兵力的变化。毛泽东的“枪杆子里出政权”是符合中国的国情的,一个政党拥有兵力的多少直接决定了它在中国政坛的地位与作用,一个很好的例子是那些中间党派,即使它们拥有不少的社会名流,但始终无力与国共两党抗衡。

从表1中我们可以清楚地看到,1937年到1940年短短的四年间,中国共产党领导的军队增长了四倍,拥有50万人的兵力,已接近侵华日军的总数。虽然在皖南事变后,兵力有所削弱,但恢复速度也极快,1945年初,我军兵力已超过了日军总数,中国共产党兵力的激增一方面说明了中共实力的日益雄厚,在军事上有自主的权力,能与国民党分庭抗礼,另一方面也阐明了一个事实,中国共产党的号召力与影响力迅速扩大,兵源充足,战斗力强大,可以担当起抗战的核心。

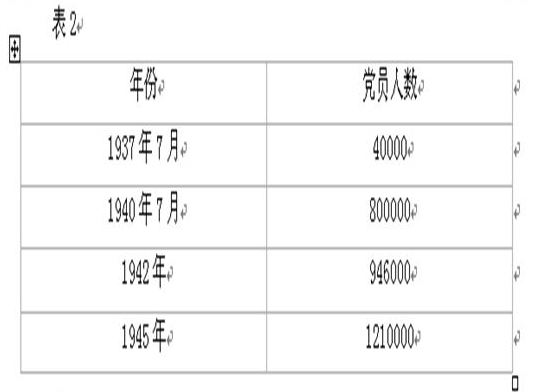

(2)党员发展迅速,党的吸引力增强

毋庸诲言,中国共产党在第五次反围剿失败后元气大伤,即使在抗日战争开始时也只有区区四万人,且十分分散。

如表2所示,短短八年间,党员人数翻了八十倍,这是一个奇迹。但也非偶然。党员人数的增长标志着党的纲领与政策已逐渐被广大群众所接受,人民愿意追随其左右,但更有意义的是,它成为一支独立的力量,可以表达自己的声音,尤其是那些一贯敝视“共产党”,称其为“土包子”的阶层也不得不听听他们的意见。

2、其它客观事实的证明

(1)中国共产党理论的丰富和独立政策的提出

对于一个政党来说,它成熟的标志往往是其理论的形成与确立,无论是苏联的共产党还是德国现在活跃的绿党,概莫能外,可以明确地说,抗日战争时期乃是中国共产党理论的春天,尤其是以毛泽东为首的党中央形成了毛泽东思想的雏形,成为克敌制胜的法宝,在这个时期能诞生中共的核心理论不是偶然的,一方面外部的战争环境迫使党的领导者要思索这个问题,另一方面,激烈的战争实践为理论的完善开辟了道路,与此同时,一项项远见卓识,顾全大局的政策也相继出台,全面抗战路线,反法西斯统一战线的战略都顺应了潮流,赢得了民心,扭转了局势,如果说共产党在国共首次合作时是追随者的话,这次独立政策方针的提出是向全国证明了中共即将崛起的事实。

(2)中共党内空前团结,士气高涨

从一般的政党文化理论上看,政党内部形成和谐统一的组织文化是政党发展的必要条件,同时组织理论也告诉我们,特有的组织文化将有助于激活组织的生命力,在抗战时期,原本复杂激烈的党内斗争降温,达到普遍的合作,这成为中共崛起不可缺少的内部条件。就连美国罗斯福总统派来的卡尔逊观察员也在文件中直言:“我认为原中国红军(即八路军)是中国团结最为紧密的一支政治力量,这种凝聚力与士气是对外国军人说来也是闻所未闻的。”(5)的确,我们不能否认这一时期共产党最为团结与振奋的黄金岁月。

二、中国的崛起的表面原因

在深入探讨中国共产党崛起的内在因素之前,我们有必要还历史以本来面貌。应该说,抗日战争是一块试金石,在这场异常残酷的战争面前,一切阶级与阶层,一切政党与团体,都要在血与火中接受考验,经受洗礼,顺之者昌,逆之者亡,献身者兴,逃避者衰。只有用这样的标准去衡量,谁是谁非,一目了然。

1、中国共产党在抗日战争中的发展壮大是用英勇奋斗和巨大牺牲换来的。

众所周知的事实是,是八路军平型关首次大捷打开了日本铁蹄下的缺口,宣告了“日本皇军不可战胜”神话的破灭,振奋了全国军民的抗战的胜利信心;是共产党领导的百团大战,给日本侵略者当头一棒,使其惶惶不可终日,闻八路军之名则闻风丧胆;是一块块敌后战场的建立犹如猛刺敌人心脏的一支支钢针,打掉了日军的猖狂气焰,彻底改变了局势。但这些辉煌是用志士的血肉所堆砌的,日军的疯狂烧杀使根据地人口由1亿减少到不到5000万,军队由50多万缩少到40万,根据地减少了1/6。再看看一些数字,整个抗战敌后军民共作战12万余次,歼灭日伪军170多万人。这些情况同样被展示在日本人自己写的有关材料中。1943年的日军综合战果报道说:“敌大半为中共军,与蒋军相反,在本年交战的一万五千次中,和中共作战占七成五,在交战的二百万敌军中,半数以上都是中共军。”(6)日本历史学家井上清也在《现代史概论》中谈到:“从1937年9月到1945年8月,中共军队共作战十二万五千余次,毙伤的皇军和伪军170多万,牵制了我们百分之七十的总兵力。”

正是这种大无畏的斗争和巨大付出使人民看到共产党无愧是一支进步力量,她的发展壮大已在意料之中。

2、中国共产党之所以能崛起得如此迅速,还有一个不容忽视的原因,这就是她能在每一个民族危亡的关键时刻,旗帜鲜明地提出正确且有巨大号召力的主张,得到了人民群众的广泛支持和坚定拥护。

当日本侵略者气势汹汹叫嚣着三个月灭亡之中而长驱直入时,每一个有良知的中国人都在担心中国的前途与命运,我们衰落的祖国是否能起这从天祸降,是中共科学预见了战争的整个趋势和前途──速胜论与亡国论都是荒谬的,抗日战争只能是一场持久战,必定以中国的胜利而告终。当抗日战争进入相持阶段,面对着动摇妥协,反共分裂的逆流,中国共产党又不失时机地提出了“三个坚持,三个反对”的主张,力求时局的好转;当皖南事变发生后,整个统一战线濒临崩溃,中共仍以民族大义为重,采取了“有理、有利、有节”的斗争原则,一面警告那些玩火者不要自毁前程,一面去争取中间势力,保持了好的方向;当1944年国民党军队的豫湘桂大溃退发生时,国民党的一党独裁与特务统治愈演愈烈,国民党的威信殆尽,中国又一次面临着向何处去的生死抉择,中共毫不犹豫地站出来,严正地提出了建立联合政府的主张,使人们认清了中国的发展方向。这一次次危急时刻的挺身而出,标志着一个新时代的到来——共产党有能力也担负了历史的重任。

三、中国共产党崛起的内在因素

(一)宏观的维度

1、领导了一条新民主主义革命的道路,丰富发展了三民主义与新民民主义

严格地说,抗战时期指导我们实践的思想既不是绝对的共产主义理念,也非蒋介石鼓吹的独裁理论,应该是继承和发展了三民主义的新民主主义革命的思想。孙中山先生的三民主义可以说是抗战时期以国共合作为基础的统一战线的政治基础。有意思的是,这条路线的领导者非国民党,而是中国共产党。

毛泽东早在20年代就谈到对待中西文化的理性主张和态度,应“挈其瑰宝而绝其淄磷”。抗战初,他又指出“三民主义对于指导当前的伟大的运动,是有重要帮助的。(8)

我们不应回避历史,中共在抗战前对孙中山三民主义截然相反的认识倾向无疑是错误的,但这也为今后中共重新认识三民主义提供了借鉴与素材,三民主义严格上说是资产阶级革命的学说,但中共一经发现它的历史性、现实性与革命性,就使其重新焕发了生命力。它的历史性在于当封建势力异常强大的时候,宣传自由与民主是能鼓舞士气的,但在民族危亡关头,团结一切可以团结的力量乃是必经之路。它的现实性在于“新三民主义是积极的,是能与我们的民族解放政纲配合起来前进的。”(9)同时这种现实性的存在是要首先区分真伪三民主义,在此之前,三民主义已经有几个版本,戴季陶、汪精卫与叶青等人都炮制了自己发展出来的三民主义,这些伪三民主义是与抗日这个时代主题格格不处的。戴季陶首先把孙中山的三民主义经学化、教条化以及采用“六记注我”的手法使孙的三民主义扭曲变形。更有甚者是汪清卫,根据日本人的意思出台了“纯正三民主义”,将过去的三民主义彻底推翻,公然宣布“ 善邻友好、共同防共、经济提携”三原则乃三民主义的根本精神与真谛。(10)而叶青是他们中的侨侨者,他借他的“三民主义”来排斥攻击马克思主义,宣称马克思主义是“舶来品”“与中华民族没有关系,有碍于民族民权民生这三个问题的解决(11)。”同时他是蒋介石的鼓手,将法西斯主义内容注入三民主义中,他一再宣传法西斯主义主张的一个主义、一个政党、一个领袖,即主张集中主义,民权主义亦系如此(12)。他的这些言论可以说是配合蒋介石的《中国之命运》而诞生,目的不言自明。

三民主义的革命性是中国共产党最关注的,党内不断指出“三民主义”最基本的精神是革命的,有了三大政策的三民主义是革命的三民主义。(13)

中共客观认识三民主义对于其迅速崛起是大有帮助的:首先,它在政治上维护了抗日统一战线。三民主义在当时的社会具有广泛影响,其思想已深入人心,对它进行科学的解释与发展是众望所归。这一行动表现了中国共产党的诚意,对国共合作的维系举足轻重,其次,它与坚持中共在统一战线中思想上与政治上的独立性是不矛盾的。通过三民主义与共产主义的对比,更能发现了共产主义的进步性,从而澄清了社会视听,打击了国民党的自大心理。王稼祥说过:“三民主义是武器,但马列主义是更高的武器。”(14)最后,它为中国共产党形成新的战略思想提供了实践经验与认识基础,三民主义在中国已流行数十年,其实践的局限性有目共睹,中共从中汲取教训,形成了自己的政策与战略思想。

2、中共与民主运动的洪流

如果说中国共产党是用“枪杆子”和无畏的献身精神取得军事上的胜利的话,那么抗战期间她领导的民主运动则应是第二条战线,它的重要意义在于使中共的崛起之路变得更加平坦。我们不能否认是资产阶级将民主的观念注入中国文化,而且辛亥革命的开辟民主政治的功绩也是不容抹杀的,但应特别指出的是,导致辛亥革命胜利的因素中,最重要的是民族因素而非民主,这随后的20多年中,民主仍在风雨飘摇,北洋军阀自然不能将其实践,而蒋介石的一党独裁与其也大相径庭。

在民主面临危机的同时,有两股势力仍在追求它,一支是先进的知识分子,另一支则是中国共产党,而且中共的实践早在瑞金时就开始了。可以说中共领导下的民主运动是一种武器,它的作用在1936年开始显现。首先是在当年的8月25日,中共振臂高呼,再次向各界民众宣布“要为实现中华民主共和国及其民主国会与民主政府而斗争。”(15)斯诺也曾说过:“毛泽东设想的民主共和国是一个有国会的代议制政府,是一个保护和支持一切爱国人民力量的政府,建立在普通的,没有任何财产、社会地位、教育程度和性别限制的选举基础上(16)。”这种设想的伟大之处在于毛敢于具体具体分析,更重要的意义在于它使社会群众看清了中共的态度——是支持人民民主的。

抗战发生后,中共的目标依然不变,提出的口号是“以抗战促进民主,在民族革命中促进民主革命。”尽管有的学者认为当时中共的做法是在鼓动,也有人怀疑中共的真实动机,不相信民主能在当时建立起来,但在当时这无疑代表了大多数人的心声。

民主运动的兴起对于中共树立在抗战中的政治领导功不可设,这可以从两个方面加以分析。其一,在对民主运动问题上采取了与国民党截然相反的态度,赢得资产阶级的支持。蒋介石1938年宣布再“军政”。随后几年里压制了两次民主宪政的高潮,把自己的专政独裁合法化,人民对其彻底失去了信心。资产阶级虽然是民主运动的活跃分子,但势学力孤,中共恰恰在这点上与其达成共谈,抓住了斗争的主动权。其二,时时注意民主问题,从中共抗战初期改造期层政权到“三三制”民主政权的建立,在此问题中共未走极端,聆听来自多方的声音。这样的结果是不仅中共在国际国内的声势渐强,其同盟军也愿马首是瞻。

黄炎培曾对毛泽东说过:“我生六十余年,耳闻的不说,所亲眼见到的,真所谓其兴也勃焉,其亡也忽焉,不少不少单位都没有能跳出这周期律的支配。(17)”毛泽东满怀信心地答道:我们已找到新路,能跳出这周期律,这条新路就是民主,只有让人民来监督政府,政府才不敢松懈,只有人人起来负责,才不会人亡政息。(18)”不错,中共正是把握了这条光明大道,才能在抗日8年中始终如一。

(二)技术的层面

在激烈的战争环境条件下,中共的崛起实属不易,他在斗争技术方面形成了自己的特点。这种特色尤其体现在中共处理几对重要的关系上。

1、中国共产党一贯争取中间党派的支持,使其和自己站在同一战线上。

一个政党是否蓬勃壮大不仅要看其实际行动的影响,还要考察其他政党对它的评价与态度。有的时候某些政党的确很强大,但遭到千夫所指,身边缺少同盟军,即使能称霸一时也只是昙花一现。历史上一切法西斯政党都是如此下场。毋庸置疑,中共在1936年前使不受中间党派欢迎的,中间党派仍然坚持既反蒋又反共的中间立场,一个重要的原因是中共“左”的关门主义错误。那些“关门主义”分子的主张是“革命的力量要纯粹又纯粹,革命的道路要笔直又笔直”,得到的结论是“关门主义”是唯一的法宝,统一战线是机会主义的策略。(19)

面对两面守敌的不利状况,毛泽东果断提出“关门主义”是革命队伍中的幼稚病不应坚持。与此同时,中国共产党主动与宋庆龄接触,寻求她的支持,在全国各界救国联合会上表明自己的立场,通过各种途径,直接与中间党派磋商,尤其在营救七君子事件中不遗余力,痛斥国民党制造“爱国之冤狱”,促成国民党的妥协。

在中间党派从敌视中共到愿意与之联合的转变后,中间党派为中共的崛起做出了战略上的配合作用,可以从以下四个方面加以阐释:首先,中间党派的一部分人进入八路军、新四军与其并肩作战,为抗日运动输送了大批青年,这是战争的新鲜血液和知识源泉。其次,中间党派与共产党保持直接联系,在很多场合拥护共产党的主张。在抗战初期,共产党的声音十分微弱,正是在这个时候由于中间党派的挺身而出而促成了国共的再度合作。在皖南事变后,民主党派纷纷表示:“今大敌当前,自毁长城,自促灭国,谁不痛惜。”也就是这个时候,中共获得了中间党派的广泛同情,标志着他们已站在中共的立场上了。第三,中间党派充分发挥他们具有的知识特长,创办和出版了许多刊物,并在这些刊物上积极宣传中国共产党,传播中共的主张。如邹韬奋创办的《抗战》就是其中的代表,他连续发表文章和系列报道,介绍陕甘宁边区概况和八路军的作战情况,为此周恩来曾称赞它讲“人民大众想讲的话,讲国民党反动势力不讲的话,讲《新华日报》不便讲的话。”就是通过这些进步且有影响的刊物,中共的主张进入了普通平民的思想,为世人所共知。最后,中间党派尽其所能从物质上帮助共产党,帮助其度过了难关,积蓄了力量。

不可否认,由于阶级的局限性和蒋介石不断的拉拢引诱,中间党派不可能完全倒向共产党的一侧,但它的支持的确减弱了中共崛起的阻力,尤其是社会的一些上层人士对中共产生了信任,这不能不说是中共策略的成功。

2、从国际上看,这时期共产国际在一定程度上指导和帮助了中共,为她的崛起推波助澜。

在这里我们说的指导与帮助是有限制的,只是从宏观上的方向问题与抗战后期苏军的一蹴而就,而非中共被其遥控。一方面,共产国际的七大决议在思想上是正确的,“建立统一战线”与“不直接干涉各国共产党内部组织问题”的决定是明智的,她对中国革命的重要意义在于缓和了中共与其长期的矛盾,中共的主动性得以发挥,开辟了斗争的新局面。另一方面,在抗战末期,华西列夫斯基在共产国际的指派下率百万苏联红军出兵中国东北,以摧枯拉朽之势扫平日寇,应是永载史册的。

必须允许我们反驳的是,在国际上有一种看法,即认为中共的胜利过分依靠了共产国际,这是不符合事实且及其有害的。周恩来曾谈到:中国共产党经过长期实践,证明在脱离城市无产阶级的情况下,也能够锻炼成为一个坚强的布尔什维克。历史胜过雄辩地告诉我们:中共的崛起应是我们独立自主奋斗得来的,但抹杀共产国际的作用也是不客观的。

四 抗战的领导权问题

1、关于这个问题的若干争论

在抗日战争的领导权问题上,可以说是众说纷纭,有支持共产党领导了这场战争的。有支持国民党领导了这场战争,还有人采取了折中的态度。此外,不少学者运用计量政治学来定量分析两党影响的人数来决定谁是领导者。这些观点都旁征博引,引经据典,各有其论证要点,下面就对其中影响较大的“国民党领导说”作一下简要分析。

从台湾方面,在这个问题上所作的分析大量歪曲了史实,尤其加入个人感情色彩,如1995年8月台湾出版的《中国抗日战争图录》一书中就代表了这种观点:“抗战时期的最高统帅是蒋中正委员长,国军完全担当了正面主战场的作战任务,蒙受重大牺牲,这都是无法更易的事实,怎可视而不见?”从大陆方面,有的学者也提出“国民党核心论”,理由有三:a南京国民政府是中国唯一合法政府,国民党是当时的唯一的执政党。b当时中共领导人对国民党的领导给与了肯定。如毛1944年6月接见西北记者参观团时说:“抗日战争的进行与抗日民族统一战线的组成中,国民党应居于领导与基干的位置。”c今年廖承志也以间接的方式承认国民党与蒋介石的领导地位,他在给蒋经国的信中说:“国共两度合作,首次合作,孙先生领导,吾辈虽幼,亦知一二;再次合作老先生主持大事,吾辈身在其中,应知梗概。”

2、本文的简要分析

什么是抗日领导权?这是一个根本问题,不是国民党在南京重庆的尸位素餐,不是毛泽东在某些场合运用策略的逢场作戏,不是廖先生一封寄友人书的只言片语,应是指统帅和引导全国人民抗战的作用问题。这种领导应包括三个方面:政治,思想与组织。中国共产党根据抗战面临的形势与任务在历史发展的不同时期适时提出正确的政治口号与抗战纲领,对全国抗战起了巨大的动员,推动和指导作用,这无疑是一种全国范围的政治领导;在思想上,党的新民主主义以其优越性和历史性,赢得了人民群众的支持,影响了抗战的进程;在组织上,国共各发挥了其组织领导的职能,各自组成了抗战的队伍。

综上所述,中国共产党是抗战的政治和思想领导者和核心,这是不容置疑的。与此同时,国民党的领导作用也有所发挥,但这是局部的。也可以说,正是随着中共在抗日战争中的这种核心地位的形成,她开始崛起于世界的东方,走进一个崭新的时代。

五 结语

停笔在即,我心中仍忐忑不安。这不是一个全新的话题,尤其对我们这一代人已越发远去。这不是一个轻松的话题,有关于历史的公正。这也不是一个简单的话题,其实我并非游刃有余。但想起那一幕幕令人痛心的场景,作为一个新世纪的中国人,心潮不禁澎湃,热血不禁沸腾。

在此,我应该感谢我的父亲母亲为我在文字上作的一些修改,感谢北大文库的周家珍老师提供的详实资料,感谢关海庭老师教授的相关知识。路漫漫其修远兮,吾将上下而求索,我将继续努力,希望老师和同学们能鞭策和支持我的工作。

注:

(1) 费正清、费维恺:《剑桥中华民国史(1912——1949)》下卷,中国社科出版社 633页

(2)同上 644页

(3)张玉法《中国现代史略》台湾东华书局237页

(4)日本防务厅防卫研究所战史室《战史丛书——华北的治安战工〉朝云新闻社 1971年 337页

(5)《北京党史研究》1994年2月 第53页

(6)转引自《朱德选集》第148页

(7)毛泽东《“一切入一”序》湖南出版社 1990年 第83页

(8)《毛泽东选集》第二卷 人民出版社 1991年 534页

(9) 《周恩来统一战线文选》 第46页

(10)汪精卫《三民主义之理论与实际》 1939年11月

(11)叶青 《三民主义与社会主义之比较》选自《抗战与文化》第五卷、第四期

(12)叶青《怎样研究三民主义》下篇 第58页

(13)张闻天《拥护真三民主义,反对假三民主义》

(14)《王稼祥选集》第184页

(15)《中共中央文件选集(11)》第77页

(16) 《毛泽东1936年同斯诺的谈话》第123页

(17)黄炎培《八十年来》 文史资料出版社 1982年 148页

(18)同上 149页

(19)《毛泽东选集》第一卷 第155页

参考书目:

1、费正清、费维恺:《剑桥中华民国史(1912——1949)》下卷,中国社科出版社

2、 《中国革命史讲义》胡华主编 中国人民大学出版社1983年版

3、 《蒋介石生平》 宋平著 吉林人民出版社1988年版

4、 《中国回忆录》 达林(苏联)著 中国社会科学出版社1981年版

5、 《共产国际与中国革命》 杨云若著 中国人民大学党史系讲稿

6、 《我与共产党》 张治中著 文史资料出版社1980年版

7、 《中国国民党史稿》 邹鲁编著 中华书局1960年版

8、 《国共合作》 波多野善大(日本)著

9、 《中央日报》1938年──1949年4月 北京图书馆藏

10、 《中国近现代政党史》朱建华、宋春著 黑龙江人民出版社1984年版

11、 《中华民国史资料丛稿》中华书局出版

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

发表成功!请登录后尽快修改密码。

发表成功!请登录后尽快修改密码。