新媒体背景下党政官员媒介素养研究——基于上海地区党政干部微博的内容分析

摘要:本文从媒介素养的概念出发,选择了在参与式行动范式背景下的 Buckingham-Livingstone 四维度模型。通过对上海地区四个党政干部微博的抽样,对 202 条微博进行定量与定性相结合的内容分析。最终从媒介的接触、分析、评价与内容创造四个层面对当下的上海地区官员个体的媒介素养现状进行了分析与总结,并且从阻碍因素与促进因素分别探究了现状背后的原因与可能的改变方式。最后,对模型在中国官员群体语境下的适用性提出反思,提出在官员媒介素养中,应当将身份意识作为出发点,将政治沟通作为媒介使用目的。

关键词:新媒体 官员 媒介素养 上海地区 内容分析

一、媒介素养

1.1 媒介素养的范式变迁

媒介素养的概念最早来源于对流行文化的批判,由英国学者FR. Leavis和Denys. Thompson提出,被定义为“抗拒大众传媒所提供的低水平满足的能力”(Leavis & Thompson,1933,转引自Buckingham,1999)。此后,媒介素养的范式在发展中经历了保护受众、鉴别内容、批判理解到参与式行动的四个阶段的变化(黄旦,郭丽华,2007)。

在保护受众的范式阶段中,媒介素养研究的对象主要针对青少年,通过推行媒介素养教育实现文化保护主义,因此也被称为“免疫”阶段。上世纪60年代,媒介素养步入了鉴别内容范式,其定义逐渐由对不同文化的“抗拒”能力变化为对同一文化内部的“鉴别”能力。而到了70年代,随着大众传媒对于生活的渗透与符号学、社会学等学科影响,媒介形式对媒介内容的影响逐渐受到关注。媒介素养的关注取向又从强调“鉴别”转向为对不同媒介的“理解”能力,从好坏判断转变为对媒介传播特点及其价值观全面的、批判的认识。(黄旦,郭丽华,2007)

随着90年代进入全媒体时代,媒介素养的概念也得到了进一步扩展和丰富,其对不同媒介的理解能力也逐渐扩展为“从包括纸质、非纸质等多种媒介中获得、分析、评价,及传播信息的能力”(Dennis,2004)。而研究对象也由未成年人扩展到更广泛群体。这一阶段媒介素养范式进一步超越了保护主义,而强调在参与中行动,即不仅对媒介有所认知,并且懂得如何使用(Buckingham,1999)。此外,还要具有系统的信息获取与信息生产的能力(Koltay, 2011)。而在当下的传受者逐渐模糊的web2.0时代,媒介素养就进一步要求人们还能够注重信息与受众的互动,从而获得预期传播效果(Dijk & Deursen, 2010)

1.2媒介素养的理论视角

西方的媒介素养研究由于历史悠久,理论视角较冗杂。整体上,有以下一些重要理论。McGuire(1964)较早提出接种理论,尽管并非针对媒介素养,且囿于保护主义范式,但依然提供了基本原理(转引自Se-Hoon et al., 2012)。一些针对媒介素养的理论模型在此基础上被提出来。美国学者Potter将媒介素养划分为:认知、情感、审美和道德四个层面(Potter,2001)。此后又对这一理论进行修补,建立起以个人定位、知识结构、能力技巧为核心的认知模型(Potter,2004)。而区别于聚焦认知的视角,MIP(message interpretation process)模型则强调信息决策中的逻辑过程与情感过程,如个体对信息的怀疑、信任与结果预期等(Austin et al., 2002,转引自Se-Hoon et al., 2012)。这些理论模型都曾经对相关的实证研究主导一时,但都将研究对象界定为单一的受者。

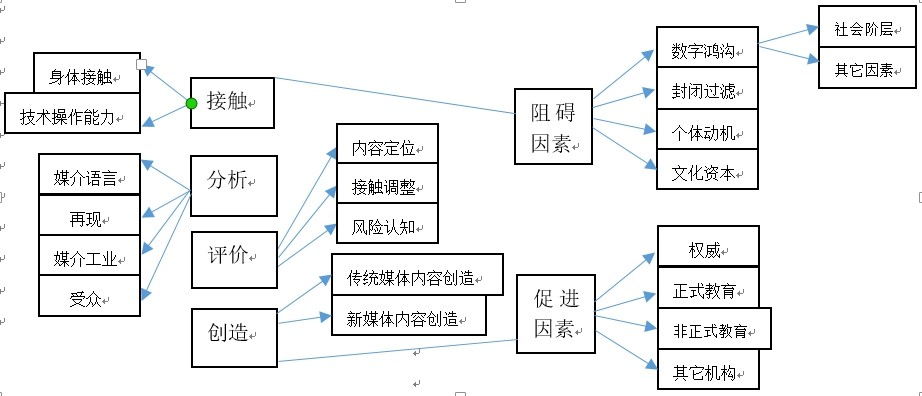

随着互联网的发展,在信息传播技术(ICT)影响下,电子素养、网络素养等概念的兴起,都进一步延伸了媒介素养的概念,英国学者Livingstone认为媒介素养的内涵与使用范围已经发生变革,并且提出包含接触、分析、评价和内容创造的四维度模型,从而兼顾传统媒体与新媒体的双重语境(Livingstone,2003)。其中,接触包括身体上的可接触与个体的技术操作能力;分析包括内容定位、接触调整、风险认知;评价的对象包括媒介语言、现实与虚构的再现、媒介工业、受众;内容创造则包括传统媒体内容创造(广播、视频等)和新媒体内容创造两方面。

随后,Buckingham通过以这一理论为框架进行文献梳理,又补充了媒介素养培养的阻碍因素与促进因素(Buckingham et al., 2005)。其中,阻碍因素包括数字鸿沟、信息的封闭和过滤、个体积极性以及文化资本。而促进因素则包括权威、正式教育、非正式教育和其它机构通过对这二者进行结合性梳理,本文将综合后的模型绘制如下图:

Buckingham-Livingstone 的四维度模型

1.3 新媒体语境下的官员媒介素养概况

1.3.1 新媒体对官员媒介素养的转型要求

在社会化媒体兴起的语境下,公众媒介素养、传媒业者媒介素养和政府机构与官员的媒介素养,构成了同时存在、相互依赖的平衡关系(彭兰,2013)。传统观点认为政府机构与官员的媒介素养主要表现为其作为“管理者”与“使用者”的素养,前者意味着传播政策与传播条件的制定。后者意味着将媒体信息和公众舆论作为衡量工作水平的参照(彭兰,2013)。但随着政府角色定位从管理者向服务者的变化,以及 Web2.0 时代官方与民间两个舆论场之间日益密切的互动关系,官员的媒介角色则应当兼具“管理者”、“使用者”与“传播者”三方面的媒介素养。有别于发布会、传统媒体发布等形式,微博等新媒体的使用则为有效的政治治理与政治沟通提供了新的视域。基于此,本文提出第一个研究问题:

研究问题 1:以上海地区为例,在新媒体语境下,中国官员使用新型媒介形式(如微博)的状况处于怎样的生态?背后所折射出的媒介素养处于什么水平?

1.3.2 上海地区官员媒介素养研究

随着微博的出现和兴起,政务微博也随之兴起。目前学界对于“官员微博”还没有严格界定,一些已有的实证研究则将其分为党政机关微博和党政干部微博两类,以微博是否进行实名认证为依据。本文也沿用了这一分类方式。

上海地区的党政机关微博在全国的政务微博发展中走在前列,人民网舆情频道政务指数排行榜的近几年的各类榜单中,@上海发布、@上海地铁shmetro、@警民直通车-上海等政务微博频繁出现在《党政机构微博客排行前100》的名单中。其中,@上海发布在全国的领先地位尤为明显,时常居于排行榜中的第一位。也因此,@上海发布频繁成为政务微博研究的典型个案。从日常沟通来看,@上海发布每天的发布条数(平均每天固定在23-24条)与发布时间较固定;发布形式标题化、专栏化,内容形式丰富,语言亲民;并且和网民保持固定话题的互动。而从突发事件沟通来看,在信息发布、情况解释、关心受众、民意互动、解决问题上也有诸多尝试(朱春阳,2014:38-42),其突发事件应对在国内政务微博中处于较高的水平,但仍然存在一些不足。如以上海外滩踩踏事件为例,@上海发布的相关微博共69条,虽然做到了公开事件进展与回应网民诉求,通过与媒体和其它政务微博互动建立起矩阵效应,但仍然存在信息发布迟滞、诉求应对被动等现象,与网民的互动也依然停留在单向信息发布层次(王国华等,2015),忽略了对舆论风险的应对(张涛甫,2015)。

而国内党政干部微博的整体发展生态则弱于党政机构微博的发展。对于上海地区而言,其党政干部微博在全国范围内的影响力也远不如党政机构微博。在《2015年人民日报·政务指数微博影响力报告》中,全国十大党政官员微博上海地区无一人入选。而在权威性相对较弱的“清博大数据”《公职干部#微博影响力周榜#》中,通过对2016年4月以来所有榜单的检索,在排名前20位的官员微博中,上海地区仅有一人出现过,为杨华(侠骨柔情的杨华)。

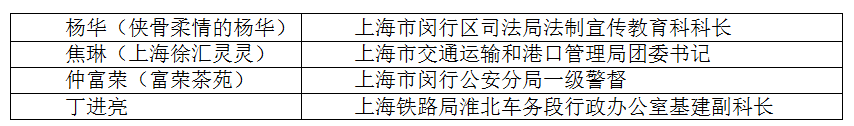

本文试图查找范围更大的排名,仅通过国家行政学院电子政务研究中心的《2013年政务微博报告》(该报告在其官网上仅发布到2013年)中《党政干部微博客排行前100》的名单中,查找到4位工作职务属于上海地区的党政干部,如下表所示:

相比党政机构微博,关于上海地区党政干部微博的研究较为少有,对于其整体生态也缺乏具体呈现。基于此,本文提出第二个研究问题:

研究问题 2:具体到上海地区,相比于党政机构微博的领先水平,党政干部微博所体现的媒介素养是否有较大差异?如果是,背后可能的原因有哪些?

二、研究方法与数据来源

2.1 理论框架

本文面对的一个问题在于,西方关于媒介素养的理论均是侧重于社会公众群体,如青少年或普通成年人,对于特殊群体(如官员)的适用性可能有所偏差。而国内媒介素养的实证研究所用理论整体简单化(张志安,沈国麟,2004),同样侧重与未成年人与教育研究,以官员为对象的研究整体很少(“领导干部”的词频排名在媒介素养研究中仅为第 33 位。赵丽,张舒予,2015)。少有的官员群体研究,也往往只是进行维度划分,这样的方式虽然便于量化操作,但如果将其适用于质性分析,概念界定与理论分析则可能略显匮乏。Livingstone(2003)也曾指出媒介素养在个体使用(individual uses)和机构使用(institutional uses)中存在差异性。而官员群体由于其身份特殊性,其媒介的实际使用中往往兼具这两方面特性。也加剧了问题本身的复杂性。

综上,本文拟尝试以 Livingstone-Buckingham 的四维度模型为基础,分析官员群体的媒介素养,同时对这一模型在本文语境中的适用性进行反思。

2.2 研究方法

已有的关于官员媒介素养的实证研究中,往往侧重于量化思路,往往将媒介认知、媒介评价、媒介使用、媒介传播效果操作化为不同的变量,一些研究通过问卷调查法的方式来分别获取这四个方面的信息(郑欣,2008)。一些研究则通过问卷调查法与量化内容分析法相结合,对官员的媒介认知、媒介评价、媒介使用进行问卷调查,同时对官员的媒介传播效果单独进行内容分析(梁怿,2012)。

本文认为,这类研究思路存在诸多优势,比如概念化操作化程度高、规范性强;再如样本量大、对象覆盖范围广等等。但可能也存在至少两方面的局限性:首先,个体从认知到行为具有内部统一性,从媒介认知到媒介使用,这一过程虽然并非一体,也存在内在的因果逻辑。而问卷调查的方式将媒介素养的不同方面分割为独立的问题,这种分析方式可能呈现出割裂的状态。这也是行为研究中问卷调查法被普遍指出的局限性(黄盈盈 & 潘绥铭,2010)。二是,一些实证研究已经表明,体制内人员在接受研究调查时,出于身份地位往往更具有警惕性(Jiang & Yang, 2016)。而关于媒介认知、媒介评价的问题设置,其问题的价值倾向往往较为明显,可能影响了回答者的真诚性。

因此,本文采用内容分析的方法,对所选取的数据样本中的微博进行内容分析,以定量和定性方法相结合。通过对官员微博内容与传播效果的解读,对其媒介接触程度与内容创造进行分析,从而进一步其背后所反映的官员的媒介分析能力和评估能力。并且探究其背后可能存在的阻碍因素与促进因素。

2.3 数据来源

本文将上海地区党政官员微博锁定为前文所述的四个微博账户(@侠骨柔情的杨华、@上海徐汇灵灵、@富荣茶苑、@丁进亮),尽管据该报告榜单已经过去三年,用户活跃程度可能存在变化,但依然可以将其视为较有代表性和典型意义的党政干部微博。因此,选择对其微博内容进行抽样。

由于日常状态与突发事件状态存在两种不同的情况。因此,在样本选取上,首先对日常状态采用就近原则的系统抽样法,以 2016 年 4 月 1日-5 月 31 日为时间范围,对微博按照 10%的比例进行间隔抽样。其次,对于突发事件采取针对个案的便利抽样法,以“上海外滩踩踏事件”为关键信息,以 2015 年 1 月 1 日-1 月 30日(考虑到 21 日后可能会进行后续评论)为时间范围,对微博关于“上海外滩”的所有内容进行数据收集。

最终共得到 202 条数据,通过对其职位级别、粉丝数、微博总数等基本信息(信息统计时间为 2016 年 6 月 26 日)进行整理,其基本情况呈现如下图所示:

|

分享让更多人看到

推荐阅读

相关新闻

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量