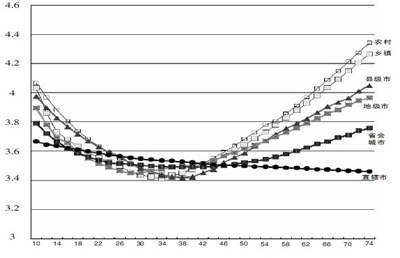

圖1 年齡、現居住地與話語權力感的關系

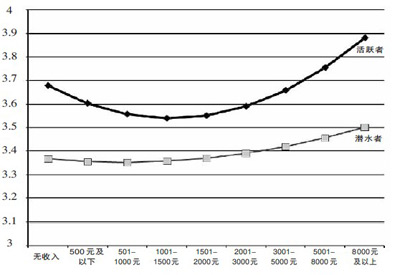

圖2 收入、網絡活躍程度與話語權力感的關系

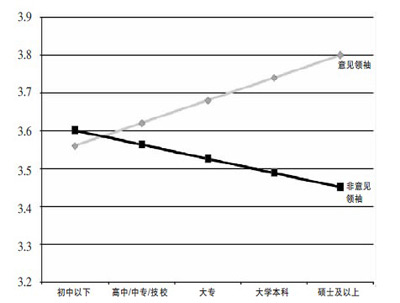

圖3 受教育程度與是否意見領袖對話語權的影響

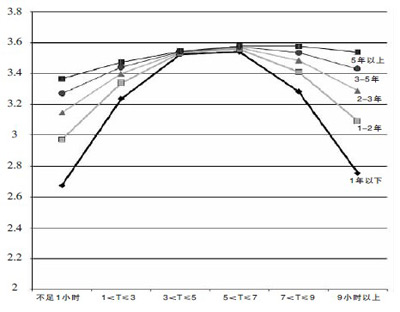

圖4 互聯網使用年數、每天使用時間和話語權力感的關系

圖5 “我爸是李剛”話語的演變過程

“話語”和“權力”原本分別是語言學和政治學的概念。福柯將“權力”的概念引入“話語”,從而揭示了話語所具有的力量。傳統媒體時代,媒體對符號及其編碼的控制實際就是控制了傳播話語。互聯網把對信息編碼和控制的權力一部分交給了普通大眾,構成了網民實現話語權的先決條件。然而,網絡話語權不僅是自由表達的權利,也包括通過話語言論實現權能的權力。現實中,一方面是網民話語的自由表達,潛移默化地影響著事態發展與社會塑形﹔另一方面是網民對於話語有效性的無奈與質疑。普通網民話語權力的實現,依舊需要借助意見領袖和多級傳播。傳播與擴散中相伴而至的種種負面效應引發我們對網絡話語邊際的思考。

新媒體賦權與權力分配的變化是網絡在社會塑形中不可忽視的重要方面。其中,話語權成為網絡中一種新權力形式。網絡極大地激發了民眾潛伏已久的話語表達欲,成為發表言論、政治參與以及建立社會網絡的平台。在社會分層加劇、利益訴求多元化、社會矛盾沖突增多、社會輿論呈現躁動表征的大背景下,網絡使話語環境更加開放,渠道更加豐富,公眾多元話語表達成為可能,形成新的社會溝通形態,引發網民對政治和公共生活的廣泛參與。然而,這種自由表達究竟能否帶給網民切實的權力,日益受到社會各界的關注。北京大學新聞與傳播學院從2011年12月起,在全國范圍內開展了“第二次互聯網影響力”調研,通過問卷調查、深度訪談和個案分析,考查網民對網絡話語權的感知程度和影響因素,以及網民話語權的實現途徑。

復雜存在:對網絡話語權的感知具有雙面性

言論是表達個人或者群體利益訴求,爭取更多關注與社會資源的重要方式之一。網絡話語權的意義不僅在於自由的表達,更重要的是通過網絡平台,介入現實,實現了話語的權力化。調查發現,網民對這種權力感表現出復雜的心理:一方面,網民普遍承認網絡大大提升了公民話語權﹔另一方面,大部分網民對網絡話語的有效性存疑。

1.網民普遍認為網絡為其提供了話語表達和權力獲取的新渠道

據統計,3000份有效樣本中有88.3%的被訪者表示曾經在網上發表過意見,佔網民的絕大多數。談及參與網絡討論的原因,53.5%的被訪者表示參與網上討論是為了“維護正義和公共利益”,39.9%被訪者想要通過參與“交流工作、生活等方面的經驗”,32.9%的被訪者希望“利用網絡輿論的壓力,解決問題”,也有31.4%的被訪者是為了“發泄情緒,表達不滿”。積極參與網絡表達,讓網民感覺到自己話語權得到了提高,有59.7%的被訪者同意或非常同意“網絡使我擁有更多的話語權”。

2.在承認網絡對於話語權巨大意義的前提下,網民普遍對網絡話語的有效性存疑

網民的話語表達是否能夠轉化為改變事態的影響權力?有53.8%的被訪者認為就算在網絡發言,發言也不能得到社會重視,問題也無法解決。另外,對網絡參與渠道的不信任也是其中的因素之一。有29.1%的被訪者認為在網絡上發言可能帶來麻煩,他們仍然害怕通過這個途徑表達自己的意見。這說明被訪群體對通過個體或群體的網絡話語權以產生輿論影響,試圖解決問題的方法存有疑慮。

大多數網民認為在網絡上的話語雖然能夠對社會輿論產生影響,但不能有效地解決問題,改變事態。在我們接觸、觀察的網民中,提到最多的是“沒有效果”和害怕麻煩的無力感,甚至認為“你說的這些東西,發表出來了,就好像很小的石頭扔到大海一樣,沒有意義,一點波瀾都不起,還浪費了你的時間。再有,說的話改變不了任何東西,但如果你說的話過激了還會招來麻煩”。有8位接受深度訪談的網民表示,如果不是自己特別感興趣的領域,比如“作家的利益”、“足球”等,或者特別重大的事故,如“7·23動車事故”、“5·12地震”等,他們不會熱心地參與網絡表達。“沒有用”、“沒有時間”、“招來麻煩”是提到最多的原因。

由此我們不難看出,網民眼中的網絡話語權存有既提高又無力的矛盾。一方面,他們切實感覺到話語權在提高,自己的話語能夠或多或少地對輿論產生影響。另一方面,他們又覺得在網上發言其實不能解決問題,不能改變事態的發展。

影響網民話語權感知的主要因素

網絡話語權力感的變化在不同網民中存在顯著差異。通過回歸分析,發現網民的年齡、居住地、收入、受教育程度、性別、婚姻狀況等人口學因素,以及接觸互聯網年限、每天使用互聯網時間、是否是網絡發言活躍者、是否是意見領袖等互聯網使用情況,對網民的話語權力感都有影響。

1.年齡與居住地對網民的話語權力感有交叉影響

研究發現,如圖1所示,年齡在18歲到42歲之間時,現在居住地的城鎮化規模越大,話語權力感越高。而年齡在18歲以下和42歲以上時,現在居住地的城鎮化規模越小,話語權力感越高。其中現居直轄市的被訪者話語權力感隨年齡的變化不大,年齡越小稍微偏高,權力感隨年齡的增長而緩慢降低。而在農村、鄉鎮、縣級市、地級市和省會城市的被訪者中,權力感隨著年齡的增加而減少,在26歲左右達到最低后,又隨著年齡增加而急劇上升。城鎮化規模越小,波動越大,農村中隨著年齡變化權力感起伏最大,直轄市波動最小。

2.在網絡上積極發言的被訪者話語權力感明顯高於只是在網絡上“潛水”的瀏覽者

對於潛水者,話語權力感隨著收入的提高而有緩慢的上升。如圖2所示,收入越高,權力感也越高。對於網絡的活躍參與者而言,整體的話語權力感高於潛水者,無收入時話語權力感略高,隨后有些下降,月收入1500元左右的低收入群體話語權力感最低,然后隨著收入的增加大幅上升。收入最高時,話語權力感最大。由於無收入群體中學生比例高達97%,收入在500元以下的學生佔有93.4%,所以從調查結果可以看出,網絡活躍者中,無收入群體話語權力感高於收入在1000元左右的,這是由於存在學生群體的特殊情況。學生們雖然沒有收入,但由於學校環境和家庭資助,並沒有過多的經濟困境煩惱。他們的網絡話語權力感相對偏高。因此可以看出,收入是影響權力感的重要因素,收入越高,話語權也越強。

3.與現實中感知相同,調查發現,曾經在網絡中是意見領袖的被訪者話語權的感知程度明顯較高

從圖3可以看出,受教育程度是影響網民話語權感知的重要因素之一。曾經在網絡中充當意見領袖角色的被訪者,權力感隨著教育程度的增加而增加,而從沒有扮演過意見領袖角色的被訪者,權力感則隨著教育程度的增加而減少。

4.網民的互聯網使用習慣與話語權的感知息息相關

如圖4所示,接觸互聯網的年數以及除工作學習外,每天使用互聯網的時間對權力感有著交叉影響。使用互聯網5年以上的網民,對網絡的熟悉程度高,依賴程度深,網絡中的話語權力感最高,並隨著每天使用互聯網時間的增加有緩慢上升。使用互聯網3—5年的被訪者變化也不大。隨著接觸互聯網年數的減少,網絡上的話語權力感則隨著每天上網時間的不同而變化得越厲害。使用互聯網在1年以下的被訪者,變化最為激烈。其中每天上網3—5小時和5—7小時的被訪者權力感最高,而使用不足1小時和使用9小時以上的權力感最低。並且,在除工作學習外,每天使用互聯網3—7小時的被訪者中,話語權力感最高,且基本不受使用年數的影響。

根據對影響網民話語權感知的因素分析,我們可以明顯地感覺到,收入等人口學因素上的優勢和對互聯網使用最為熟悉和依賴度高的群體,在互聯網上感知的話語權最為強烈。收入越高、接觸互聯網在5年以上,學歷高且在互聯網上非常活躍,曾充當意見領袖,每天除工作時間外,上網在3小時以上的被訪者,話語權力感知度最高。這部分群體接觸互聯網早(5年以上,說明當時至少擁有互聯網接入資源),每天對互聯網使用非常依賴,並且擁有高收入高學歷,網絡使用也非常活躍。他們也許並非社會精英,但也絕不是社會中的中下階層和弱勢群體。由此看出,在網絡中認為實現話語權的至少是社會中不缺少基本資源的中間或中上階層,並且是互聯網的活躍使用者。這個結論印証了英尼斯的觀點,每一種新媒體的出現都能打破某些群體原來擁有的壟斷權,同時也使最容易接觸和使用新媒體的群體獲得權力。

網民話語權實現路徑:多層級的擴散傳播

普通民眾在網絡中要真正通過話語獲得權力,讓自己的意願得以實現,仍然需要特定的環境和多層級的擴散傳播。我們以近期微博中的西安碑林強拆事件為例,通過對當事人微博的內容分析看話語權的實現路徑。

2012年4月20日,微博ID為宜琛0825的女生家裡突然被強拆,父親在與城管人員沖突中因燒傷而亡。宜琛通過微博實時發布情況,即使她的微博中@了小S、大S、徐若瑄等演藝明星和CCTV焦點訪談、直播西安等媒體,也沒有引起大范圍的關注。直到4月24日,傳統媒體報道了此事,一些微博名人也相繼轉發相關微博,事件開始井噴式擴散。其中,在49名認証用戶的帶動下,微博被轉發了3460條。

該案例帶給我們雙面的啟發:

一方面,媒體、名人或者意見領袖等佔據傳統話語優勢的個人或者群體,在話語擴散中依舊發揮著重要作用

盡管新媒體降低了傳播主題進入話語體系的門檻,但是由於傳播者在社會資源和社會地位方面的差異,傳播的影響力自然不同,也就決定了普通民眾與名人等在話語權方面的天生不平等。甚至,借助網絡的擴散和渲染,名人們的社會資本雪球越滾越大,形成了馬太效應,即話語權越大的人,越容易受到人們的廣泛關注。因此普通民眾要實現話語的權力化不得不依仗的話語影響力。

另一方面,網絡毋庸置疑地增加了普通網民實現權力的機會

盡管普通受眾的話語未必能直接引起社會輿論的關注,但是網絡提供了一種開放的人際傳播途徑,使普通網民在傳統社會中很難接觸到的“名人”成為他們可以“攀”得上的“關系”,從而為二次傳播或者多層次傳播提供了可能。此外,在當前社會轉型時期,普通網民的利益訴求往往是一類社會焦點問題的具體寫照,容易引起意見領袖們的關注和共鳴,從而增加了其成為公共議程,乃至形成社會輿論的可能。

網絡話語權的邊界:一個不能忽視的問題

通過網絡賦權,普通網民獲得一定權力空間。但在權力的博弈過程中,我們不能忽視網絡話語權的邊界問題。這直接關系到網絡話語權在權力博弈和社會穩定中充當安全閥還是壓力鍋的問題。

透過頻頻發生的網絡事件,網絡輿論的作用已經不可小覷,用時髦的話來形容,即“圍觀就是力量”、“行動改變中國”。但是我們也不能不看到,在大量網民參與和圍觀的過程中,對信息的辨析、對真理價值的判斷都處於一種理性與非理性混雜的焦灼狀態,在這種狀態下,話語並非完全來源於“通過傳播形成的知識”,有時則是網民的自我建構。

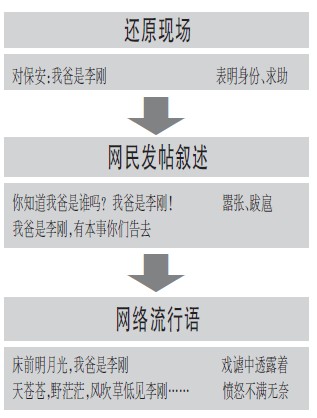

如河北大學飆車案:“我爸是李剛”這句話觸動了網民敏感而憤怒的神經,但是還原當時的場景,不難發現其中的夸張之處。據《三聯生活周刊》的調查,現場目擊學生說:“我沒有聽到他說‘我爸是李剛’這句話,雖然我當時離車不算特別近,但是也不遠,如果他說了,我是能聽到的。但是我好像聽到了他說了類似表明身份的句子。我聽另外的目擊者說,李確實說了‘我爸是李剛’這句話,但他並不是很大聲地說的,不然我是能聽到的。”由於酒后駕車肇事本來就處於道德的劣勢,當事人的惡行加劇了在場目擊者的厭惡和憤怒。因此,最開始在天涯上網友“河大義工”發表的帖子中,是這麼寫的:“最令人發指的是,下車后,沒有絲毫的歉意,竟說‘看把我車剮的!你知道我爸是誰嗎?我爸是李剛!’”在另外的網帖版本中,李啟銘“下車后向人群叫囂,‘我爸是李剛,有本事你們告去’,‘看看你們把我車弄成什麼樣了’”。這兩句話使得這起事故立刻插上了翅膀。“我爸是李剛”這句看似普通的簡單句賦予了新的涵義,使這個話語也有了新的力量。比如惡搞的“床前明月光,我爸是李剛”、“天蒼蒼,野茫茫,風吹草低見李剛”,“不是所有牛奶都叫特侖蘇,不是所有爸爸都叫李剛”等等。這些看似純屬押韻的惡搞,實際上傳達了網民的態度,形成的是一種強大的輿論壓力。

從上述不同文本的敘事來看,李剛案最初瘋傳時最讓網友憤怒的兩個細節實際是存在諸多疑問的。只是當網民們在面對貧富對立、官民對立的事件時,自然地按照心裡固有的“當官的有錢的都是惡勢力”的圖式去思考問題,習慣性地接受符合自己心理預期的事實框架,自然地去相信並繼續傳播可能是夸大事實的話語。一傳十,十傳百,網絡中建構起來的“話語”變成了事實的真相,這種情緒的集聚自然形成更加強大的影響。類似的話語建構在近來的網絡事件中比比皆是,人們在享受權力“盛宴”的同時,也不得不擔心其中的隱患。

1.不加限制地強調網絡言論自由及網絡話語權很可能形成與公民權利、國家權力之間的沖突和矛盾

在美國法律界被譽為“聖經”的《布萊克法律詞典》就指出,憲法所保護的言論自由並不是在任何時候,任何情況下都是絕對的。言論的種類是有明確的定義和恰當的限定的。諸如淫穢、褻瀆、誹謗、侮辱、挑舋等言論將受到禁止和處罰。但事實上,在網絡社會中,侵犯公民人身權利的現象層出不窮,尤其是“人肉搜索”給當事人的生活造成極大的困擾甚至引發暴力行為。同時,巨大的輿論壓力也對司法等形成沖擊,網絡成為凌駕於法律之上的另一個“審判場”,這個“道德審判場”在促進問題解決和司法公正的同時,也帶來另一種不公正。

2.網絡謠言的大規模、迅速擴散成為影響社會穩定的重要因素

網絡謠言和網絡話語權總是相伴相隨的,在賦予普通網民內容生產和傳播權力的同時,謠言生產機制也就此誕生。部分謠言是在網民無意識中傳播的,相比之下,有組織的網絡水軍及其謠言無疑更可怕,他們混淆著視聽,裹挾著民意,傷害著整個社會最柔軟的那部分良善機理。總之,無論是無意識的謠言還是有組織的謠言,當其以社會輿論和民意的形式出現時,對社會的傷害是巨大而可怕的。

3.網絡中的“民意”也是一個值得商榷的概念

我們必須看到,網絡言論自由形成的網絡輿論不等於民意,通過網絡話語權釋放的網絡輿論具有兩面性。由於上網主體和參與網絡的對象主體的局限,新的社會意見階層對於網絡的不同的掌控能力等因素,使得網絡所能代表的民意是有限的,但這種有限的民意往往被無限擴大,尤其是在仇富仇官、官民矛盾、利益沖突激烈的情形下。

針對各種網絡話語權失范的現象,我們認為,必須認真考慮網絡話語權的邊界問題,在網絡游戲規則協商制定的基礎上,將法治、德治和技術治理相結合,一方面嚴格立法和執法,另一方面培育和強化網民媒介素養,通過技術平台等,以技術手段對網絡權力進行一定的規制。

(作者單位:北京大學新聞與傳播學院)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間