摘要:在中國電視選秀節目發展“七年之痒”的關口,《中國好聲音》再掀收視熱潮。我們主要以調查實証的形式,分析《中國好聲音》高收視率背后的受眾心理,透視社會轉型期中錯綜復雜的社會心理,探究中國選秀節目甚至電視節目引導價值觀的路徑。調查結果顯示,《中國好聲音》在收視率上的成功,原因在於一定程度上扭轉電視選秀節目的低俗化之風,採取了適應自媒體時代的宣傳策略,一定程度上滿足了轉型期社會對於公正、平等、真誠等價值觀的召喚心理。但是過於浮躁喧囂的娛樂炒作及“情感秀”影響了節目的真實性和價值引導,過度商業化的運作方式也削弱了節目的生命力。因此,我們希望中國電視選秀節目回本溯源,注重節目品質的提升與創新,注重對於受眾的價值觀引導,真正地傳遞真、善、美。

關鍵字:《中國好聲音》﹔受眾心理﹔娛樂選秀

2012年由浙江衛視強力打造的“大型勵志音樂評論節目”——《中國好聲音》自7月開播以來,屢創收視新高,在全社會掀起了討論“好聲音現象”的熱潮。《中國好聲音》激發社會對於“公平”、“夢想”、“平等”、“真誠”等價值觀的討論,《中國好聲音》必然不再是簡單的一檔音樂娛樂節目誠如尼爾•波茲曼所言:“電視是我們文化中存在、了解文化的最主要方式……電視中表現的世界便成了這個世界應該如何存在的模型。” 因此,《中國好聲音》一旦剝下娛樂外殼,內核則是各種紛繁復雜的社會心理。因此我們針對20-28歲之間的受眾發放了200份問卷,調查受眾的接受心理。

一、調查結果分析

(一)《中國好聲音》的收視動機分析

1、受眾收視原因分析

自2005年《超級女聲》的巨大成功后,中國的選秀節目逐漸從一個大眾喜聞樂見的綜藝節目和培養音樂界后備力量的基地,變成了毒舌、虛假、炒作等不良道德現象的溫床,失去了大量的觀眾群體。后2012年的《中國好聲音》在選秀節目經歷了“七年之痒”后,重新在短時間內贏得了廣大觀眾的認可,成為輿論焦點。它究竟有哪些吸引受眾之處才會掀起如此狂潮呢?這是我們了解《中國好聲音》收視心理的關鍵之所在。

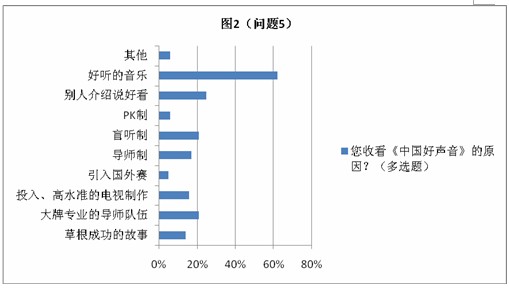

如圖2所示,我們可以看出,好聽的音樂成為大眾選擇《中國好聲音》的首要原因,佔62%。聽身邊人介紹25%,盲聽制和大牌專業的導師隊伍排名第三,均佔21%,導師制佔17%。高水准的電視制作也在受歡迎度中佔很大比重,約16%,節目中穿插的草根成功的情感話題佔14%,PK制和引入國外賽制排名最后,分別佔6%和5%。

(1)對“好聲音”的追求

2005年的《超級女聲》讓觀眾看到了一種新型的音樂人才培養方式,眾多選手出色的歌唱水平,讓人們眼前一亮,盡心地感受音樂的盛宴。但之后,選秀節目逐漸走下坡路,選手的音樂素質和個人素質越來越受到質疑,大多是靠丑聞、炒作來奪人眼球,大眾難有一個專注欣賞音樂的專業舞台。《中國好聲音》將自身正確定位,“要為中國音樂節目正本清源,要樹立音樂標准”。盲人歌手張玉霞用天籟般的聲音為我們成功再現了鄧麗君的甜美歌喉,光頭女孩王韻壹將蔡琴的《被遺忘的時光》演繹得更具韻味,鄭虹般不參任何雜質的清澈嗓音讓人在忙碌之后得到一次身心的放鬆。這些好聲音讓觀眾眼前一亮,在耀眼的舞台上,觀眾的吶喊與心靈的震撼,皆是對完美音樂與清澈嗓音的期待滿足。人們渴望在經過一天工作的勞累之后,聽到不參雜任何虛偽與欺騙的真聲音,這也是《中國好聲音》成功的最關鍵之處。現實社會中眾多的美好已經被惡俗沾染,人們希望在音樂的藝術聖地上能保留一絲真實。

(2)從眾心理

由於聽身邊人介紹才收看《中國好聲音》,說明從眾心理依然是影響節目收視的一個很大原因。當周圍人都在談論某一話題時,這種強大的人際環境壓力,會讓人形成一種從眾心理反應。飛速發展的現代社會,給人帶來日益豐富的物質資源,但同時鋼鐵水泥構成的外在空間,也讓人與人之間的交際出現了更多阻礙與隔膜。人們在人際關系交往中,出現了一種渴求式的趨同性,極力去尋找共通點,以完成交流過程。這也是當下社會民眾在消費主義社會中心理異化的表現之一。

《中國好聲音》利用網絡優勢,特別是利用微博這一新起的交流媒介進行節目宣傳,將節目相關信息最大限度的傳播出去。自7月13日晚首播以來,節目的火爆程度持續發酵,成為微博熱門話題榜第一,不僅網友紛紛叫好,明星們也迅速加入這股熱潮,接連在微博上表示力撐“好聲音”。姚晨、馮小剛等大牌明星助力宣傳讓節目口碑繼續發酵。新浪微博數以億計的龐大用戶群,成為傳播的節點,明星效應和廣大網民在微博上的群體宣傳,在受眾心理造成了一個鋪天蓋地式的信息壓迫。從節目開播到結束,微博上的討論一直沒有停止過,數億的微博用戶都成為《中國好聲音》的潛在受眾群,其在微博營銷方面取得了極大成功。

(3)盲聽制

調查顯示,大家對於盲聽制以及大牌專業的音樂老師構成的導師制表現出的熱忱,說明一個更加專業、真誠、平等的音樂選秀平台對於當下受眾群體有著巨大吸引力。在社會轉型期,道德倫理集體滑坡,貧富差距、拜金主義、腐敗現象甚囂塵上,虛假、欺騙、各種炒作充斥在當下種種公眾媒體中。盲聽制將聲音作為第一評判標准,打消了“評委對一些選手形象上先入為主的誤判”,體現了選秀節目的公正公平。在這裡,選手的高矮、胖瘦、長相都不再構成選手參選的主要障礙,導師在背向選手的時間裡,憑借的是其獨特的嗓音和高超的歌唱技巧與情感,來選擇學員的。“好聲音”這一優勢在盲聽制中得到了最大化地呈現,更加突出音樂本身的魅力和選手的歌唱實力,這些都極大地突出了音樂選秀節目的公平、公正。

(4)導師制

四位評委首次以一種平民化、真實化的形象出現在大眾面前,滿足了受眾的窺視欲望。導師培訓學員,弱化了以往選秀節目的競爭意識,舞台成為了一個溫馨、親切的“教室”平台,拉近了觀眾、導師、選手之間的距離。評審們給予選手的不再是炒作式、取寵式的毒舌評價,而是更加中肯、更加切實的音樂指導。評委選擇學員,反過來選手也擁有選擇的權利,出現了權力反轉,這是精英文化推進大眾文化發展的一次重要嘗試,同時選手和導師之間也實現了真正的平等。到總決賽時的選手PK,已經不單單是選手一個人的孤軍奮戰,他的成績關系到導師的指導效果,這時選手命運與導師緊緊地綁在了一起,是一次群體力量的較量與狂歡。在這裡,導師與學院機會對等、精神平等、雙向選擇,這是以往選秀節目多不曾見過的。

因此,《中國好聲音》作為當代社會轉型的微觀縮影,展現了當代社會主流價值觀中的平等精神,而觀眾的強烈認同契合其對於社會階層固化、誠信體系脆弱的不滿,及對於公正、平等、真誠的強烈呼喚。

(5)電視大片時代受眾訴求的滿足

高投入、高水准的《中國好聲音》制作團隊,開啟了中國娛樂節目的電視大片時代。由北京奧運會開閉幕式的音響總監金少剛團隊擔任節目音響師,並重金聘請了“中國造型大師”高源澤先生擔任形象設計總監,錄制現場採用新進的電視手段和剪輯技術,場內設置26個機位,場外10個機位,對現場進行多角度、高水准的電視傳播,這是以往綜藝節目中不曾有過的大手筆。觀眾在電視媒介前感受到了一種震撼,對綜藝節目的整體印象有了一種大改觀,享受了一場高水准、高品質的音樂盛宴,與精英文化有了一次平等、完滿的對話,滿足了受眾對節目質量的要求。《中國好聲音》踐行了以精英實力打造大眾文化的理念,重塑了受眾對於電視藝術的認知,對中國電視媒介的整體競爭語境和運作方式也有很大影響。

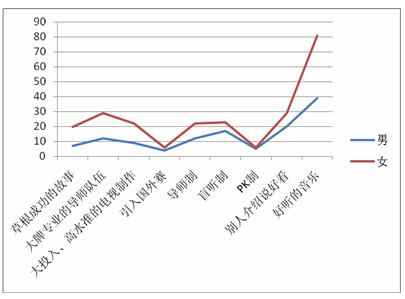

2、與其他選秀節目的差異性分析

如表4所示,與其他選秀節目相比,90%的觀眾認為《中國好聲音》在很多方面對其有超越之處。專業化的評委團隊和高水准的參賽選手,成為《中國好聲音》贏得好評的關鍵法寶,分別佔到總數的55%、51%,引進國外的獨特賽制也起到了不小的作用,佔到20%。評委與選手成為《中國好聲音》贏得受眾最主要的兩個原因。

2005年《超級女聲》的高潮過后,電視選秀節目的收視率一直走下坡路。眾所周知,選秀節目的音樂評審專家一直被觀眾所詬病,他們不是以專業、公平的態度對選手做出正確評價,而是為了嘩眾取寵,獲得更多關注度,所以毒舌、炒作和丑聞成為其主要手段。且這些評委大多輾轉於數個選秀節目,點評內容和風格毫無新意,並沒有做基礎准備,大多是玩票性質。而《中國好聲音》的四位評審可謂是代表了中國音樂界的精英分子,在業界擁有很高威信,他們在音樂上的造詣也被人廣為稱贊。劉歡、那英、庾澄慶、楊坤可以說是目前為止中國電視選秀節目的最強陣容,節目中給予選手們中肯的建議和建設性的引導,“找到值得培養的樂壇新人”。而他們也打破了過去選秀節目中,評委高高在上的地位,與選手親密互動,拉近與觀眾的距離。四位評審可謂是精英話語權的掌握者,他們與大眾群體進行的溝通、交流,給予受眾一種審美快感。所以無論在音樂上,還是主觀感覺上,觀眾都有了一種平等、公正的欣賞感悟。對於選手們來說,絕佳的唱功和出色的聲音成為他們晉級的最主要原因,而不是以出丑、噱頭等丑陋現象贏得關注。觀眾在經歷了幾年的“音樂審丑”之后,終於聽到了真正不參任何雜質的聲音,在極端功利化的社會裡,找到了一片音樂淨土。可見音樂是選秀節目成功的基礎。

(三) 受眾對《好聲音》的接受及評價分析

1.受眾對選手喜好情況的分析

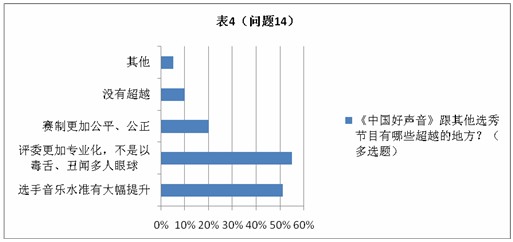

《中國好聲音》出現在草根扎堆、代表作匱乏、娛樂至死和審美疲勞的后選秀時代,其定位是“大型勵志類專業音樂評論節目”,著力打造“勵志”和“專業”兩大特征,甫一開始就受到觀眾的追捧。參賽的選手大都是有一定音樂素養的專業歌手,並且都有不同程度的個人魅力,這些內在因素是觀眾所偏愛的,而參賽選手的外形或者為節目效果而設置的選手背后的故事等外在因素則不並不是觀眾所在意的。因為年齡、性別和審美情趣的不同,不同觀眾所喜歡的選手類型是不同的。我們將被調查者在問卷中所填的最喜歡的歌手進行了數據統計。如下圖5:

從圖5、圖6中可以看出在所調查的受眾中,比重最大的選項是“誰都不喜歡”。其次,最受歡迎的歌手是吉克雋逸、金志文和李代沫,其余被受眾所喜歡的歌手比重較小且分散。另外,通過性別交叉分析我們看到,最受歡迎的歌手是吉克雋逸,而男性受眾最喜歡吉克雋逸,女性受眾最喜歡金志文和李代沫。可見,不同性別的受眾群體對於的歌手喜好有所不同。

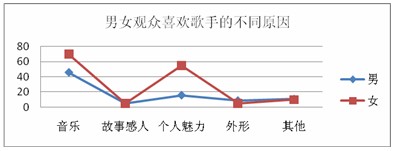

如圖7所示,男性受眾和女性受眾喜歡選手的緣由並無顯著差異,偏愛的都是歌手的音樂水准和個人魅力,而對於歌手的外形和其背后的故事關注甚少。近幾年來,泛濫的選秀節目的主流不是對專業音樂的重視,而是在搞笑審丑煽情的道路上狂奔。但《中國好聲音》試圖顛覆以貌取人和追求年輕化的慣例,讓觀眾們聽到專業的聲音,而非過多的話題、討喜的外形和博人眼球的炒作。從某種程度上是受眾對於選秀節目中專業品質回歸的期待,對於電視選秀節目真誠表達的訴求,對於社會資源分配機會均等和公平的渴望。

2.受眾對選手背景故事的評價分析

《中國好聲音》憑借高收視、高關注、高話題為2012 年的熒屏帶來一片火熱。在它備受關注的背后,除了立足專業、品質音樂的高起點外,它還高揚“勵志”的旗幟,以“人”為本。用制作推廣團隊宣傳總監陸偉的話說,“《中國好聲音》不是獨立的音符,是音符后面一個個人。”它標榜是以公正、公平、公開的原則,以精英實力打造中國好聲音,不論你多麼普通,隻要堅持夢想,就能留在閃亮的舞台。為了凸顯人文關懷,節目還通過講述選手背后的故事的方法來提供給選手更真實的表達空間,傳遞正能量,旨在引導當下年輕一代樹立正向積極的價值觀和人生觀。但據調查顯示,對於受眾而言,《中國好聲音》節目組展示選手背后或奮斗或艱辛或悲慘的故事,固然會讓選手成為更加鮮活真實的人,也會在一定程度上使觀眾受到感動或者鼓舞,但是隨著更多選手背后故事水分太多和背景資歷造假現象的出現,逐漸與節目的自我標榜之間形成一種張力,在受眾群體中產生了越來越大的爭議和質疑。如圖8:

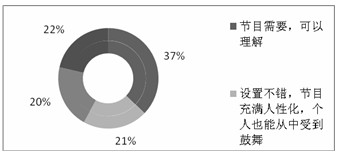

關於在比賽中穿插參賽選手背后的故事這一看法,從圖1中我們可以看出隻有21%的受眾認為節目組設置不錯,更加充滿人性化,個人也能夠從中汲取力量,受到鼓舞。20%的受眾表示沒感覺,只是當做娛樂消遣而已。37%的受眾認為這是電視選秀節目獲得收視率的需要,可以理解。而20%的受眾則很反感節目的這種設置手段,不利於比賽的公平、公正。調查結果反映了大部分的受眾群體對於節目的這種編排持比較寬容的態度,諳熟電視選秀節目的“游戲規則”。小部分的受眾對於選手的真實故事會感同身受,在他們的勵志故事或者執著的追夢之旅中獲得前進的動力,但對於過度的煽情故事和背景造假行為所反映的不誠信和非真誠較為反感。

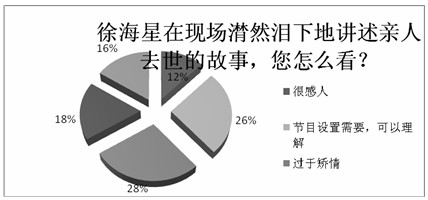

參賽選手徐海星在比賽現場講述親人去世的故事,引起了現場觀眾的感動。而事后網上卻盛傳徐海星借親人去世博出位。隻有16%的受眾稱仍被徐海星的故事感動,42%的受眾把它看成電視選秀節目的設置需求,是一種有效的傳播策略,無太大反感,而剩下46%的人則表示很憤怒,認為過於矯情,虛偽、做作是一種無恥的炒作行為。繼徐海星之后,陸續有選手的背景被網友人肉搜索出來,如富二代冒充草根,白富美裝成自閉女生等等,觀眾的質疑和聲討聲也愈加強烈。

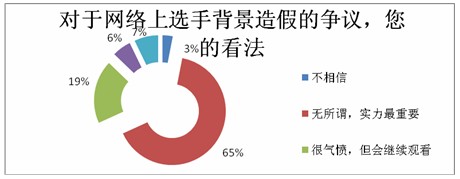

從圖10所示,僅3%的受眾不相信選手背景造假,26%的受眾自覺受到了欺騙,感到很氣憤,甚至拒絕再收看此節目,65%的受眾群體對於選手的造假行為無所謂,他們看中的還是選手的實力。綜合圖2和圖3的結果,折射出當下社會對於誠信、真誠、公平的強烈訴求,雖然大部分受眾容忍娛樂選秀節目對“情感秀”編排的需要,將實力放在第一位,但是剝開選秀的內核,人們期待的還是節目的真實度和公平性,不滿於當下社會階級固化、誠信體系脆弱不堪。在當今消費主義和功利主義和個人利己主義甚囂塵上的社會轉型期,現實利益主義裹挾而來,理想滑坡、道德陷落、社會資源分配不均等現象比比皆是,人們固然能通過選手的背后故事得到情感道德層面的慰藉,但是他們需要的是對真正的音樂素養背后的社會真誠、公平和誠信的強烈表達,是面對日益復雜的社會語境下對人性價值的溫情回歸。

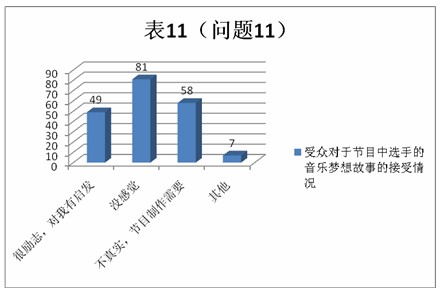

3.受眾對於夢想主題的接受分析

《中國好聲音》的定位是一檔大型音樂勵志節目。當問及受眾對於節目中選手講述音樂夢想故事的看法,如表所示,多數人表示沒有感覺,較多的受訪者認為不真實,屬於節目制作需要。出現這種評價,跟受眾對於當下眾多選秀節目以夢想作為噱頭的環境司空見慣有關。在一個健全社會中,每個個體能否實現夢想是一個重要的考量因素。而在轉型期社會,草根實現夢想更多是人們的一種願望投射,當初《超級女聲》一夜爆紅,跟轉型期社會裡人們的這種心態密切相關。但隨著各種選秀節目大量復制生產,這種草根夢想成真的故事難以讓觀眾再度產生虛幻性的心理滿足。而且,當《中國好聲音》過多挖掘選手的情感故事,而非長期艱辛的學藝過程,更多的是滿足觀眾轉瞬即逝的情感訴求,而非提供理性踏實的奮斗觀念。此外,當受眾從各種媒體渠道獲得選手背景造假的信息后,尤其是一次次受到關於《中國好聲音》各種話題的信息爆炸的影響,受眾在微博等媒體上大量參與猜想選手背景八卦的狂歡,在一次次大眾狂歡中,也許當初對《中國好聲音》的勵志光環印象化為泡影。最終夢想故事隻能成為一場“情感秀”,而非真正的“勵志大片”。

(四)評價及建議分析

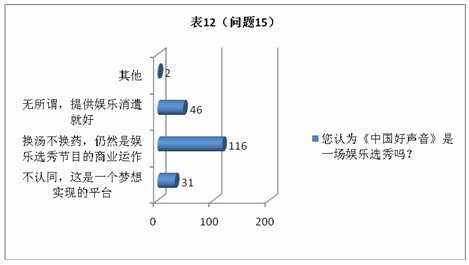

1.受眾對《中國好聲音》總體評價的分析

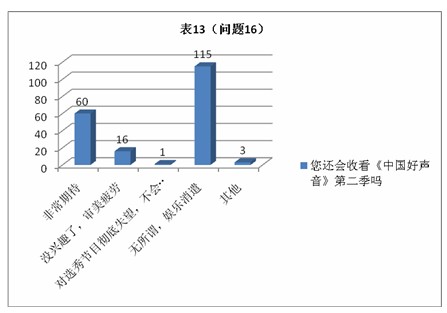

調查顯示,超過一半的受訪者認為《中國好聲音》仍然是一檔商業運作的娛樂選秀節目,跟其他選秀節目沒有質的區別,將近1/4的人認為《中國好聲音》是否是一場娛樂選秀不重要,隻要能提供娛樂消遣就好。在當下“泛娛樂化”的時代下,隨著人們生活、工作壓力日益增大,社會逐漸遠離精英文化和公眾話題,而對於娛樂的需求日益凸顯。加之,《中國好聲音》注重在合適的時機通過電視和微博吸引大眾參與娛樂狂歡。因此,一檔電視節目隻要以一種恰當的尺度迎合“娛樂至上”的受眾需求,獲得高收視率、廣泛關注並非難事。

當問及對於第二季《中國好聲音》的看法,超過一半的人認為無所謂,純屬娛樂消遣,超過1/4的人認為非常期待下季《中國好聲音》。可見,對於多數人而言,《中國好聲音》是一次成功的娛樂節目。

2.受眾對於《中國好聲音》的建議反饋

三、關於《中國好聲音》的問題及建議

經過調查分析,《中國好聲音》在電視選秀節目“七年之痒”的發展關頭,以傳播正能量的姿態顯示出一些新質,一定程度上改變了過往娛樂選秀節目的低俗化現象,滿足了社會對於公正、平等、真誠等價值觀的召喚心理。但在當下喧囂浮躁的社會風氣中,依舊存在一些問題,如太多的虛假炒作遮蔽了節目的公信力,太多廣告的硬性插入影響觀感等。

因此,針對《中國好聲音》及電視選秀節目的持續發展,我們建議:

其一,音樂選秀節目回本溯源,注重內在品質的提升和創新,更多強調音樂實力,減少

浮躁的商業炒作,改變對“娛樂至上”理念的一味迎合,讓音樂選秀節目真正成為考驗音樂實力、實現音樂夢想的平台。

其二,電視選秀節目應注重價值導向。在當下社會轉型期,社會現實中出現種種問題,因此對於廣大受眾而言,傳播正能量的節目更具有生命力。但是,傳播正能量不能僅僅停留於膚淺的即時的情感快餐式的滿足,而應該積極發揮價值引導的作用,努力傳遞核心價值觀,傳遞真、善、美。

(作者系:中國傳媒大學文學院)

參考文獻

1. [美]尼爾·波茲曼.娛樂至死[M].廣西師范大學出版社.

2. 王丹.《中國好聲音》成功的樣本價值[J].傳媒,2012(11).

3. 胡俊.浙江衛視《中國好聲音》節目的內在變化[J].當代電視,2012(9).

4. 孫崧.淺析音樂綜藝節目的價值觀傳播——《中國好聲音》熱播引發的幾點思考[J].當代電視,2012(9).

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間