摘 要:群体性事件网络舆论的形成和发展过程是群体性事件行动者公众、媒体和政府三者话语实践过程,也是媒介框架竞争的过程和结果。公众、媒体和政府要秉持各自恰当的媒介框架展开话语实践的互动和博弈,促进群体性事件网络舆论良性发展。在网络媒体飞速发展的当前,基于媒介框架竞争理论探讨群体事件网络舆论的正确引导,对社会发展至关重要。

关键词:媒介框架;群体性事件;网络舆论;话语实践

网络舆论的话语实践是当前人类开展社会交往的主要方式。

群体性事件中,随着网络媒体的发展,受众、媒体和政府等话语主体开展的话语实践既是一个编码和解码的过程,还是一个不断互动和协商的过程,他们运用自己的媒介框架和恰当的框架策略展开竞争,在互动博弈过程中不断解码他人的信息意图,适时调整自己的话语策略,消解群体性事件的负面影响。

一、媒介框架的概念

“框架”(Frame)的概念最初起源于认知心理学,由人类学家格雷戈里?贝特森(Gregory Bateson)于1955年提出。1974年,社会学家欧文?戈夫曼(Erving Goffman)将该概念系统运用于文化社会学研究。戈夫曼认为,人们在认知社会事件时总是倾向于采取一些主要的(Primary)“基模”(schemata)来解释之,这些基模帮助人们“用确定的语词来定位、感知、识别和标签看似无限的具体事物或事件。[1]”随着社会学、新闻传播学、语言学等学科对“框架”概念的广泛运用和深刻阐释,“框架”成为了一个被越来越多学科领域所认知的重要理论概念。它实质上反映的是一种社会建构主义(social constructionism)思路,其本质是探讨框架如何被社会建构(包括谁是框架提供者,frame sponsors),框架如何影响人们的理解和偏好(preferences)。

具体运用到新闻传播学中,“框架”主要是指能影响和制约特定社会议题或话题的一种公众形象和集体记忆。恩特曼(R.M.Entman)认为框架主要存在于传播过程的四个环节之中:传者(the communicator)、文本(the text)、受者(the receiver)和文化(the culture)[2]。框架理论应用到新闻实践活动中形成新闻。

框架(news frame,也被称为“媒介框架”),媒介框架理论的核心问题是现实如何被媒介所反映并被人们所理解。该理论往往使用媒介选择和表现的手段来揭示和暗示新闻文本本身所要表达的新闻主题和内涵以及价值倾向。因此,新闻框架常被人为地赋予了“选择”和“凸显”的两个主要功能,新闻记者在无形中运用新闻框架来潜意识地选择部分新闻事实,或者主观地重组局部新闻事实或某些新闻要素,将新闻文本所要表达的意义指向自我构建的社会现实,从而影响着人们对客观现实的认知和理解。

二、群体性事件网络舆论的话语实践是媒介框架竞争过程

框架理论是一个关于人们如何建构社会现实的研究领域,主要用来考察话语、议题和意义如何准确地建构、组织并得以展开[3]。随着网络媒体广泛应用,用户成为主要的信息传播者,他们利用网络媒体所具有的自由表达平台,尽情地享有和体验信息生产、传播、接收和转发等传播权利,并从自我的个体角度去反映和评论甚至界定社会客观现实,通过他们自我的话语行为来参与和引导重要社会议题的公共讨论,从而影响其他用户对该社会议题的观念态度和实际行为。

群体性事件是由某些社会矛盾引发,特定群体或不特定群体聚集起来临时组建的偶合群体,以人民内部矛盾的形式,通过没有合法依据的规模性聚集、对社会造成负面影响的群体活动、发生多数人语言行为或肢体行为上的冲突等群体行为的方式,或表达诉求和主张,或直接争取和维护自身利益,或发泄不满、制造影响,因而对社会秩序和社会稳定造成重大负面影响的各种事件[4]。

建构主义理论认为,社会问题是社会性地、动态性地、过程性地建构起来的“社会产物”。该理论将社会问题作为一个行动的过程来研究,宣称社会问题的“主观定义”是其着力点[5]。在群体性事件中,不同的事件行动者宣称不同的社会问题,通过几个来回的协商和互动,争夺对社会问题的框架定义。

因此,我们要发挥群体性事件的积极作用,主动应对其可能会带来的社会风险,张扬理性参与和对话的正面力量,减低群体性事件的危害性。

用户在网络媒体中所产生的文本信息内容即用户生产内容(User-generated content,UGC),用户所表达的话语是一个复杂而棘手的概念。诺曼?费尔克拉夫(Norman Fairclough)认为话语概念存在着许多相互冲突和重叠的定义,它们来自各种理论的和学科的立场。福柯(Michel Foucault)认为话语是一个隶属于同一的、形成系统的陈述整体。美国传播学者斯蒂文?小约翰(S.W.Littlejohn)指出,“任何对语言或传播的讨论如果不涉及话语……那就不可能是完整的。尽管语言和其他符号体系是传播的积木块,话语则是传播本身的产物”[6]。伴随着网络媒体深入人们的社会交往,话语与大众媒介融为一体难以分辨,媒介成为了话语的主要载体,新闻文本则是话语的再现。

话语由语篇(text)、话语实践(discourse practice)和社会文化实践(social culture practice)三个层次组成[7]。其中,话语实践是人类从事社会实践的重要组成部分,它与物质实践和精神实践共同构成人类实践活动的总体。“话语实践在传统和创新两方面都是建构性的:它有助于重塑社会(社会身份、社会关系、知识和信仰体系),同时,它也有助于改变社会”[8]。网络舆论的话语实践是处于网络媒介发达和用户自由表达观念的特定条件下,受到了话语实践当时处于的社会、经济、文化以及语言等条件的影响和拘束。围绕着社会公共议题,话语实践中不同的行动者(话语实践者)将使用不同的框架朝着设置的目标来建构事件,这是一种权力的游戏和博弈。

中国互联网络信息中心(CNNIC)第36次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2015年6月,我国网民规模达6.68亿,互联网普及率为48.8%。面对惊人的庞大网民,网络空间作为公共领域充斥着不同用户个体的观念和思想。围绕公共议题,用户总会从自身的立场出发去对其进行建构框架。用户各不相同的框架在公共讨论领域中不断地展开博弈和竞争,形成了一种隐形的新闻框架竞争,并逐渐酝酿和发展成为网络舆论。群体性事件中的行动者来自不同的文化背景,他们有着不同的框架选择,不同的框架意见直接会形成不同的框架竞争。可以说,网络舆论的话语实践其本质上是一场新闻框架之间的竞争,新闻框架竞争会导致网络舆论的出现。

当然,不是所有的话题可以引发新闻框架竞争促使网络舆论形成。一般来说,具有广泛社会影响的公共议题能引发行动者之间的框架竞争,特别是这些议题或事件是集体记忆(collective memory)的组成部分的时候,更能激发框架竞争[9]。每个用户所在的解释团体知道要掌握更多的话语权,就要争夺对社会公众议题或公共事件的主导定义,即解释团体要使用一种占据上风的话语来参与竞争,这种现象被加姆森和莫迪利亚尼认为是一种“符号竞争”(symbolic contest)。

但网络舆论的话语竞争往往会出现一种更加复杂的框架化过程,加姆森认为新闻框架的竞争呈现出“更加混杂化、交互化和动态化”的趋势。

三、基于媒介框架的群体性事件网络舆论话语实践系统

在处理群体性事件时,我们时常会利用框架理论去剖析群体性事件中不同的社会阶层群体是如何框架化社会客观现实,又是如何运用框架行为来影响社会现实生活。“框架的要素是可调大小的——夸大或缩小所描述事实的元素从而使其突出或不突出” [10]。在群体性事件中,公众、媒体、政府等行动者往往利用网络媒体产生特定的话语文本来参与事件的讨论,这种话语实践形成一定的网络舆论,推动着群体性事件的发展方向。

从公众层面来说,公众是在人们关心、讨论和辩论某些事件的过程中形成的群体,一般来说有了人们对社会问题的参与就形成了公众。公众就具体问题表述立场时,即是在参与建构公共领域[11]。公众在大众媒介的发展推动下具有其新的内涵,它成为一种“经传媒的公众”。尤其是网络的链接性让公众不需要面对面地“在场”对话,他们之间通过网络媒介感受彼此的存在,形成一个集体话语圈子。

从媒体层面来说,按照恩特曼(Entman)的研究,演讲、说话、新闻报道、小说(文本)的框架主要有四种:界定问题(define problems)、因果解释(diagnose causes)、道德评价(make moral judgments)、处理建议(suggest remedies)等[12]。同时,恩特曼指出,四种框架可以被认为是四个框架要素,它们折射了人们如何认知公众议题话语实践的连贯过程,但并不是所有的文本都同时具备这四种框架。

从政府层面来说,目前中国大陆的新闻框架主要存在“党的新闻事业”和“专业主义新闻”两种范式。群体性事件中,事发当地政府的新闻框架要通过有关部门公开发布且可以获取的有关群体性事件的文本来分析,其中既包括有关部门发布的新闻信息和通知公告,也包括政府官员接受采访时的言论以及公开的政府文件,这些都是政府议题所表现的方式。

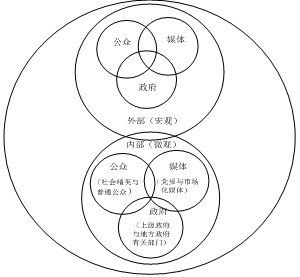

公众、媒体和政府作为群体性事件的行动者,他们在两个向度四个层面上互动和博弈(如下图所示):一是宏观和微观层面。宏观层面表现为整体框架的互动,微观层面体现的是框架内容、来源等话语之间的博弈;二是内部和外部的层面。事件的行动者不仅彼此之间存在互动,内部也存在着博弈行为。公众内部有精英人士与普通公众的互动,媒体内部存在党报与市场化报纸的互动,政府内部有上级政府与当地部门之间的互动。

图 公众、媒体和政府三者之间的话语实践互动与博弈

在这个互动博弈的话语实践框架系统中,公众、媒体和政府通过丰富的互动和博弈活动,开展话语实践的框架争夺,三者运用不同的议程设置运作自我的事件框架,这个互动博弈的过程是一个公众话语增权的扩张过程,也是政府不断调适公众话语变化的过程,而媒体则是公众和政府表达话语的平台和沟通渠道,同时它也站在中立角度发出自我的声音。

四、媒介框架竞争下群体性事件网络舆论的话语实践模式

网络舆论是群体性事件发展、解决或平息的动力机制之一。我们要化解群体性事件负面效果和影响,需要张扬公众、媒体和政府等话语主体的理性参与行为,引导网络舆论朝着有利于事件顺利解决的方向发展。

(一)公众理性参与群体性事件网络舆论的话语建构

公众通过信息和观点全程建构群体性事件的话语,并借助网络平台予以发布和表达,形成群体性事件的网络舆论。当网络舆论附加了较为强烈的情绪因素或谣言等噪音时,话语竞争就会出现不理性的行为,为群体性事件或当事人带来污名化问题。当然,公众也会启动“自我纠错”机制,逐渐修正已经流动在媒介平台上的观点意见,推动着公众的话语竞争更加有序化地理性发展。

公众需要更为理性和理智地参与群体性事件的话语运动,尽量减少情绪化的参与行为。同时,公众还需要对自我的参与的话语实践模式有着更多的反思和操练。

第一,提高理性参与群体性事件讨论和平等对话的能力。公众参与群体性事件后形成的网络舆论存在严重的道德审判和越俎代庖等问题,这本质上来说是公众理性参与能力和平等对话能力不足所造成,这与公众积极参与群体性事件话语的初衷背道而驰。

第二,提高公众的网络媒介素养。公众常对群体性事件鱼龙混杂的信息缺乏判断力,要从加强公众理智辨别媒介真实和社会真实以及正确分析和判断网络舆论信息等方面入手,提升网络媒介素养。

第三,提高公众的法律意识。公众在群体性事件中的话语行为往往片面追求实质正义而忽视了程序正义,甚至用网络舆论代替法律审判。因此,公众要拥有一定的法律意识,公正对待群体性事件的网络舆论。

第四,培养公众的社会理性。公众参与群体性事件表现出他们具备较强的国家意识,对国家有着一份深深的责任感,提高公众的社会理性,培养社会正义感以及社会批判精神对网络舆论的话语实践具有保驾护航作用。

(二)媒体坚守新闻专业主义寻求公众与政府的话语平衡点

当群体性事件爆发后,部分媒体尤其是当地媒体往往在该事件中保持“政府导向型”和“沉默式”的行为模式。实质上,媒体要坚守专业的新闻精神采集和提供客观全面真实的信息,尽力保持中立原则,寻求公众与政府之间的平衡点,以专业的思考模式引领三者话语实践走向理智。

第一,媒体要恪守新闻专业主义精神,坚持客观反映社会现实的媒介伦理,尽力客观公正地报道群体性事件,确保网络舆论不出现严重的偏离。

第二,传统媒体要努力将自己打造成一个新的公共讨论平台,为网络媒介上拥挤不堪的舆论开辟新的表达渠道。尤其是传统媒体长期以来形成的诟病是注重社会精英群体的利益诉求表达,而对普通大众往往被有意无意地消音,这显然不利于话语实践的理性局面形成。

第三,媒体要全力扮演好沟通政府和公众的重要角色,提升法律意识,提供更为客观真实准确全面的信息,指引公众与政府的对话更趋优雅和成熟。

(三)政府将多元化话语的竞争结果纳入公共政策变革

政府有关部门或者某些工作人员往往是群体性事件网络舆论的矛头指向。往往群体性事件萌芽前,政府有些机关或个人采取勉强回应或沉默式回应的行为方式,引发公众的不满情绪和声讨的话语,直接导致群体性事件不可收拾地爆发。随着公众启动话语竞争“倒逼”机制,公众与政府两者之间的话语竞争不断升级,网络舆论也越发扩散。对此,政府层面需要努力为话语实践提供良好的舆论氛围,让公众意见和情绪得以尽情表达。

第一,厘清应对群体性事件的思路,尤其是面对网络舆论如洪水涌来,政府部门要熟练运用网络传播等新技术,及时跟进话语框架要求,改变话语方式,以平等对话姿态与公众和媒体对话。

第二,深度挖掘群体性事件每个环节的主要信息,提高信息透明度和准确度,摒弃单纯发布消息式信息,应发布更多满足公众和媒体知情权的“事实加观点”和“事实加逻辑”的信息,甚至是政府部门处理事件的程序也需要公开,进一步寻求信息公开和对等基础上的对话和共识。

第三,倾听公共议题的多元声音,开展适时对话,将有建设性和品质的互动结果纳入决策管理系统中,健全公众有序参与网络表达的制度以及本身的信息发布制度,建立制度内的良性互动,促进公共政策变革。

参考文献:

[1] Goffiman E.Frame analysis: An essay on the organization of experience [M].New York:Harper &Row,1974.

[2] Entman R.M.Framing:Toward a clarification of a fractured paradigm[J].Journal of Communication,1993(4).

[3] 夏倩芳,张明新.新闻框架与固定成见:1979-2005年中国大陆主流报纸新闻中的党员形象与精英形象[J].新闻与传播研究,2007(2).

[4] 钟之静,陈楚瑞.高校群体性事件网络舆情的传播途径与引导管理[J].第二师范学院学报,2014(12).

[5] 闫志刚.社会建构论:社会问题理论研究的一种新视角[J].社会,2006(1).

[6] (美)斯蒂文?小约翰.陈德民,叶晓辉译.传播理论[M].北京:中国社会科学出版社,1999.

[7] (英)诺曼?费尔克拉夫.殷晓蓉译.话语与社会变迁[M].北京:华夏出版社,2004.

[8] Fairclough N.Discourse and Social bange[M].Cambridge:Polity Press,1992:65.

[9] Van Gorp B.The constructionist approach to framing:Bringing culture back in [J].Journal of Communication,2007,57(1):60-78. doi:10.1111/j.1460-2466.2006.00329.x.

[10] Gitlin T.The whole world is watching :Massmedia in the making and unmaking of the new left[M].Berke-ley: University of California Press,1980.

[11] Dayan,Daniel. The Peculiar Public of Television[J].Media, Culture & Society,2001,23(6):743-765.

[12] Eation of a fractured paradigm[J].Journal ntman R M. Framing: Towards clarificof Communication ,1993,43(4):51-58.