微信实现私人性与公共性动态转化的文本路径——基于12例朋友圈刷屏事件的清晰集定性比较分析【2】

二、研究设计

(一) 研究方法及案例样本的选择

本文选择朋友圈刷屏现象作为研究对象,一则因为其越来越频繁地出现在人们的社交媒体使用中,部分案例被学界或业界称为“现象级”的传播事件;从传播的政治宣传和商业营销的视角来看,越来越多的机构也开始重视公众号维护和微信传播;从学术价值的角度来看,正如前文所述,朋友圈刷屏事件,可做为我们分析微信公共性与私人性问题的中观和微观路径的着眼点。但学者们对这些现象的关注度不够。仅有的几篇涉及到这一现象的文章,也只是对单一案例进行描述、分析,进而直接引向对宏观问题的探讨,缺乏中观路径的链接。因此,对朋友圈刷屏现象做更加综合、细致的研究,是十分必要的。

选择具备代表性的、合适的案例是展开研究的第一步,也是关键性步骤之一。本文采取两种方式进行案例选取,并进行相互验证、二次筛选。一是立意抽样[ ]方式,即根据笔者的日常经验,包括社交媒体使用、文献及新闻信息的阅读等,寻找研究案例;二是根据舆情监测平台的日报、周报、年报等选择朋友圈刷屏事件。时间范围确定在2014年1月-2017年5月。通过这两种方式共确定“少年不可欺”、“疫苗之殇”、 “我是范雨素”等12例基于微信公号文本的朋友圈刷屏事件。

之后,将根据这些刷屏事件的传播起点——即事件中被广泛转发和讨论的公号文章文本,及事件传播过程,对解释变量进行设计、分析和赋值;通过百度指数和原文点赞数交互查验的方式对结果变量进行分析和赋值。

具体案例信息如表一:

本文百度指数周平均值指事件自开始发酵之日起七天内的平均值。《网络流行语传播的微观影响机制研究——基于12例公共事件的清晰集定性比较分析》中,参考相关网络热词周期的研究,将网络热词的周期设定为50天。考虑到本文朋友圈刷屏事件都基于微信公号文章,搜索词相伴文本而产生,并不是根植于广泛的社会生活背景及社会新闻事件,所以发酵的时间比较短,根据百度指数的变化也可确证这一点。刘艳在《微信朋友圈:互联网公共领域的新舆论圈》表示:“《中国青年报》发表评论指出,唾手可得的真知灼见往往加剧了人们对于议题的轻视心,使得‘公共议题和争论变得越来越短命’。”综上,本文的百度指数平均值取值周期确定为七天。

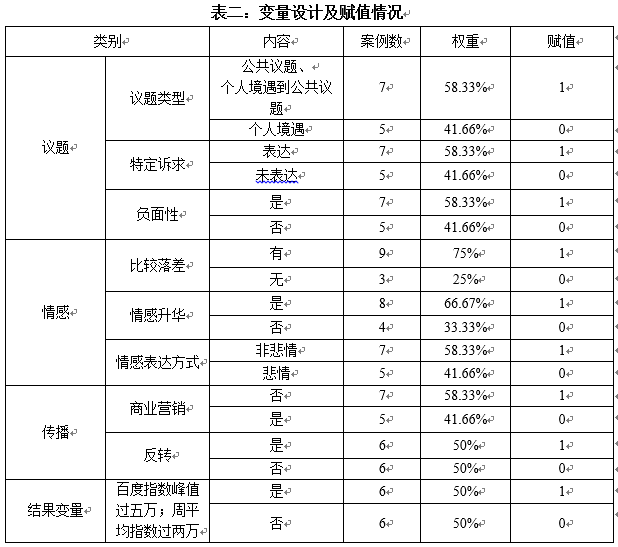

(二) 变量设计及赋值

综合参考新闻传播领域应用QCA方法的研究论文,以及关于网络公共事件、公共性议题的学术探讨,以及朋友圈刷屏现象的特征,本文将解释变量的设计分为“议题”、“情感”、“传播”三个维度。“议题”和“情感”主要针对文本,“传播”对应于文本产生、发酵的过程。

“议题”维度下,包括“议题类型”、“特定诉求”、“负面性”三个变量。

“议题类型”主要有“公共议题”、“个体境遇”、“从个体境遇上升到公共议题”三类。因为基于清晰集的QCA研究方法需要对变量进行二分法的赋值,所以本研究将“公共议题”和“从个人境遇上升到公共议题”合并为一类。在12例朋友圈刷屏现象中,“公共议题”和“从个人境遇上升到公共议题”的有7例,占比58.33%,赋值为1;只表达个人境遇,而未明显上升到公共议题的案例数为5,占比41.66%,赋值为0。

“特定诉求”变量是指在文本中是否表达出某一特定诉求,可以是具有公共性质的呼吁,也可以是基于个体经历的诉求。比如《少年不可欺》和《黄老师,黄小厨方案的钱我们不要了》,均表达的是对侵犯知识产权行为的抗争和维权的呼吁;《疫苗之殇》表达的是对保障医药安全的呼吁;《盛世中的蝼蚁》表达了对社会精准扶贫的呼吁;《罗一笑,你给我站住》事件中,表达的则是基于个人经历的,希望获得捐款、挽救孩子生命的个人诉求。值得注意的是,李良荣等在《网络群体性事件爆发机理:“传播属性”与“事件属性”双重建模研究》一文中,将“公众诉求”置于情感视角下进行研究,但文中又将“公众诉求”这一变量具体分为“情感诉求”、“经济利益”、“人身安全”三类,又和“议题”类型产生关联。基于此,本文侧重在文本内容、主题思想的维度下分析其表达特定诉求与否,因此,将这一变量归入“议题”大类下。12例事件中,表达特定诉求的有7例,占比58.33%,赋值为1;未表达特定诉求的有5例,占比41.66%,赋值为0。

“负面性”变量指是否揭露了社会黑暗面,而不是情感上的积极与消极与否。比如《罗一笑,你给我站住》虽然以悲情基调形成文本,但不属于“负面性”议题。12例事件中,具有负面性的有7例,占比58.33%,赋值为1;不具有负面性的有5例,占比41.66%,赋值为0。

“情感”维度下有“比较落差”、“情感升华”、“情感表达方式”三个变量。

“比较落差”是指文本中,将叙述主体与他人进行比较,比如《职场不相信眼泪,要哭回家哭》中,多处出现的职场上个体能力之间的比较;或者叙述主体所在的阶层与其他假定的社会阶层之间的比较。这种“比较落差”在《盛世中的蝼蚁》中更加明显,作者在文末直接将杨改兰设定为弱势群体,而且“永远无法出人头地”。针对这一社会现状,可能的解决办法是“默认并接受底层‘弱势群体’的现状无可更改,继续固化社会结构,但对弱势群体输血,在福利上对他们大力度定向倾斜。”在12个案例中,出现比较落差的有9例,占比75%,赋值为1;未出现比较落差的有3例,占比25%,赋值为0。由此可见,具有比较落差是“刷屏”文本的重要特征之一。但是否是导致“刷屏”现象发生的关键因素?还有待下文通过QCA方法进行因果方面的探寻。此外,在文献综述中已论及相关学者在研究互联网的公共性时,将理论视野跳出哈贝马斯的“一致性”追求,转而强调围绕议题的斗争、冲突性。本研究的“比较落差”的变量设置,即是这种理论关怀的延伸,“比较”、“斗争”均强调主体在社会文化中的差异性、区隔性。李良荣等在分析“国内对网络群体性事件的爆发成因”的研究观点时提到:“刘鹤从转型社会背景下网民心理出发,将网络舆情的形成归纳为六个诱因:民众言路不畅、生活比较落差感、情绪化传播、信任感缺失以及从众性行为心理等。”[ ] (P25)这也是本研究“比较落差”变量的理论来源之一。

“情感升华”是指在行文最后,将文章内容进行情感上的转向或升华,以获得更广泛的思想认同或情感共鸣。比如《罗玉凤:求祝福,求鼓励》一文,以罗玉凤的口吻,讲述了自己坎坷的经历,最后在文末表达了获得美国绿卡的奋斗目标,提出“求祝福,求鼓励”的诉求,让读者精神随之一振,自然而然地通过点赞、转发等行为,对罗玉凤进行“祝福”、“鼓励”。12个案例中,存在情感升华的有8例,占比66.67%,赋值为1;未出现情感升华的有4例,占比33.33%,赋值为0。由此可见,出现情感升华,也是朋友圈刷屏现象的重要特征之一。

“情感表达方式”包括“悲情”和“非悲情”两种类型。周俊等在《网络流行语传播的微观影响机制研究——基于12例公共事件的清晰集定性比较分析》一文中,从分析人类情感表达方式的复杂性及QCA对简化变量的要求出发,将“情绪表达方式”分为“戏谑调侃”和“非戏谑调侃”两类。相对于“戏谑调侃”,以往对网民大规模参与性事件或话题的研究发现,“悲情”是这些事件得以形成影响力的主要特征之一,且与本文选取的研究案例切合度更高,因此,本研究将“情感表达方式”分为“悲情”和“非悲情”两类。与“负面性”不同,“悲情”是一种消极情绪的渲染。但本文通过对案例进行分析,发现了与以往研究结论不甚相符的统计结果——“非悲情”在12例事件中有7例,占比较大,因此赋值为1;“悲情”有5例,赋值为0。

在“传播”这一维度下,有“商业营销”、“反转”两个变量。

“商业营销”是指文本在最初发布时并未表明其为营销软文,但随着文章被广泛关注、讨论和深挖,最终被确定为营销事件。12个案例中有7个是非商业营销事件,赋值为1;被确定为商业营销的事件,该变量赋值为0。

“反转”是指文章发布后引发广泛关注,后续又有新的事实或评论意见涌现,推翻原有预设或与原初观点相互对抗。一方面,“反转”已越来越成为学者们对网络大规模参与事件进行研究的聚焦点;另一方面,“反转”也是网络公共空间“争议性”、“冲突性”、“持续地流转变化”的一种表征。《罗一笑,你给我站住》以及《我上了985,211,才发现自己一无所有|或者,也不能这么说》后被确证为营销事件,且发布人自己承认。咪蒙的《职场不相信眼泪,要哭回家哭》发布后,引发了大量的“反咪蒙”文章、观点的涌现,形成新的舆论热潮,此三例都属于反转事件。在12个案例中,“反转”与否各有6例,将有反转赋值为1,无反转赋值为0。

本文的结果变量是刷屏事件的关注热度。有两个量化指标可供参考:一是公号文章的阅读量和点赞数;二是当时段相关热词的百度指数。二者之间可以交互验证。邓秀君等在《反转的是信息而不是新闻——框架理论视域下微信公众号推文的文本结构与内容属性分析》一文中,使用了阅读量作为抽样指标,用点赞量作为传播效果的验证指数。本文结果变量的赋值主要参考百度指数,原因有三:一是微信公号的文章阅读量到10万以上不再显示具体数字,而本文选定的12个案例文章都超过上限;二是点赞数并不代表文章热度。因为“点赞”有积极的情感倾向,而类似《一个死在百度和部队医院之手的年轻人》等文章并不适合用点赞来表示对事件的关注;三是部分文章因为各种原因而被删除或屏蔽,无法获得原文的阅读、点赞信息。

选择当时段相关热词的百度指数作为结果变量的衡量标准,需要解决的核心问题时,百度指数是否能反应事件主要是在微信中产生、发酵,形成影响,而不是自其他媒体平台产生的广泛影响,进而迁移到微信中。首先,本文选取基于微信公号文章的刷屏事件,一定程度上保障了事件的影响力产生并主要发酵于微信平台;另一方面,笔者观察了相关事件的百度热词在一定时段内的热度变化,发现以文章发布之日为分水岭,发布前和发布后,百度指数变化非常明显,进一步确保了百度指数作为结果变量衡量指标的可靠性。

本文筛选的12例事件中,除《我上了985,211,才发现自己一无所有|或者,也不能这么说》之外,都有明确的百度热词与其对应。因为本文的研究对象在已有学术研究中,没有现成的衡量标准可供参考,通过纵向比较12例事件的百度指数峰值和周平均值,逐个分析相互之间的数值差距,确定赋值标准为:热度指数五万以上、周平均指数两万以上赋值为1,以下赋值为0。其中,《我上了985,211,才发现自己一无所有|或者,也不能这么说》因为没有明确的搜索热词与其对应,无法获得百度指数。但将其点赞数与其他案例进行纵向比较,发现其超越了部分结果变量可以确定为1的案例,因此,可以将这一案例的结果变量也确定为1。在12例事件中,赋值为1和0的各占50%,两组之间的热度量级差别显著。

|  |

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量