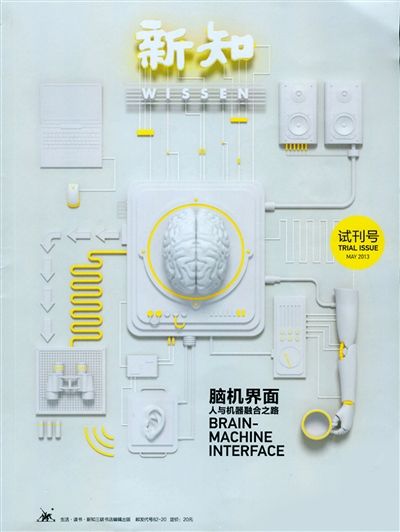

由三聯書店創辦的文化刊物《新知》試刊號25日上市。這本倡導關注智識生活的新刊物,稿件由來自不同領域的一批專業人士撰寫,“很多時候都是第一人稱敘述”。

首期主題“腦機界面”

上周在北京街頭的報亭,已經可以買到新出爐的《新知》試刊號。記者看到,這本刊物在介紹藝術史、電影、文學、音樂之外,還有一定篇幅介紹科技發展,顯現人文與科學並重的辦刊特色。此前曾有猜測,《新知》會不會辦成一本科普讀物。但從試刊號來看,文藝類作品的比例還是要高於科學領域文章。

第一期試刊號的封面故事,主題是“腦機界面”,探討人體與機器的融合之路。此外,還有“科技”、“學習中”、“互聯網報告”等欄目與科技發展直接相關。

對於《新知》的定位,該刊編輯部在其官方微博中說明:“這是一本安靜的雜志,與那些充斥於日常生活中的閑言碎語相比。它不關心每天都在變化的事情,它關心一些恆久的事情——理性進步,智識生活的樂趣,美。過度的信息是一種不必要的負擔。”

《新知》執行主編苗煒表示,雜志的辦刊側重點就在智識生活這一塊。對於智識生活,他個人的理解是:“我自己的感覺是一個人到了40歲左右,可能就對每天都在發生變化的事關心不過來,他可能更在意一些長久不變的事情,比如關於理性的進步,人們總是要尋找一種安全感和認同感,我覺得《新知》可能是這麼一個東西,讓人們看到知識和理性的力量。”

專業人士第一人稱撰稿

苗煒曾表示,與《三聯生活周刊》和《讀書》不同,《新知》會有較多個人化的敘述方式,“很多時候都是第一人稱敘述”。如其所言,《新知》第一期試刊號裡,幾乎沒有記者採寫的稿件,“都是請相關領域的專業人士來寫稿”。

苗煒以試刊號封面故事為例說:“像寫腦機界面的歐陽良祺,他做大腦植入芯片的材料的研究。所以他寫怎麼用計算機來檢測人腦的意識,人怎麼能通過自己的意識(腦子裡想什麼)來控制機器,對於醫療上的作用等等。另外,有篇文章寫人腦記憶,作者劉旭在麻省理工學院實驗室裡做博士后研究。”

他認為,專家寫稿可能將是《新知》雜志的最大特色,“想以后也能貫穿這一特色”。“記者和編輯也會寫,但不是最重要的。”

苗煒還說,今年一年,《新知》都會不斷進行調整,比如今后雜志可能會以插圖為主,減少照片的使用。按計劃,在試刊兩期后,《新知》將以月刊的節奏正式出版發行。

■ 撰稿者說

蔡天新:希望更關心科學

《新知》面世后,有位讀者留言:“對於世上的知識或者科研來說,任何與人類進步息息相關的技術,用雜志引用的話,‘我們必須知道,我們終將知道’。”並稱,“這本雜志果真是適合技術宅”。

這段話來自試刊號的開篇文章,是德國數學家希爾伯特的名言。該文作者蔡天新既是浙江大學數學系教授,又是著有多部詩集、散文集的詩人。

在蔡天新印象中,三聯書店主辦的另一本雜志《讀書》“更重視人文”,他希望《新知》在人文之外,“能多關心科學”,並“希望科學同行參與其中”。“無論科學還是人文,都是自然界通過心靈的必然反映,且隨著時代的變遷,心智出現變化,科學與人文也隨之改變。兩者之間存在著明顯的差別,但並不存在必然的隔閡,它們互為需要。”

談及文理並重,蔡天新說:“其實,我們曾有好傳統,比畢達哥拉斯(古希臘數學家、哲學家)早五百多年的周公旦就是文理兼備的大家。他既是《周禮》作者,又常與人商討數學和天文。他是孔子偶像,可惜孔子沒有繼承他科學方面的衣缽。”

■ 鏈接

《新知》試刊號封面文章

腦機界面與人工進化

腦機界面:通往人體與機器融合之路

觸摸、視覺、情感

記憶之痕(特約記者吳亞順 實習生王爽)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間