二十出頭的青年什麼樣?如果讓人們站在今天的視角為它畫一張肖像,很可能高度雷同:成長於高度發達的消費文明中、身在象牙塔、以科技產品為圖騰,還習慣於向上一輩支取寵愛。

這些印象太牢固,以至於人們都快忘了,它還有另一種可能。

八十年前,方大曾二十出頭,時局與民生已經開始進入他的取景框。綏遠戰役打響后,他帶著一支禿筆和一台相機到戰場採訪,名字頻繁地出現在《申報》、《大公報》、《世界知識》這些響當當的報刊上,成了第一位從盧溝橋事變現場發回報道的中國記者,與范長江同負盛名。

但這一切,在他25歲時戛然而止。1937年9月18日從河北蠡縣發出《平漢線北段的變化》后,方大曾杳無音信——面對“同齡”的光環,我不敢與這個數字貿然相認。

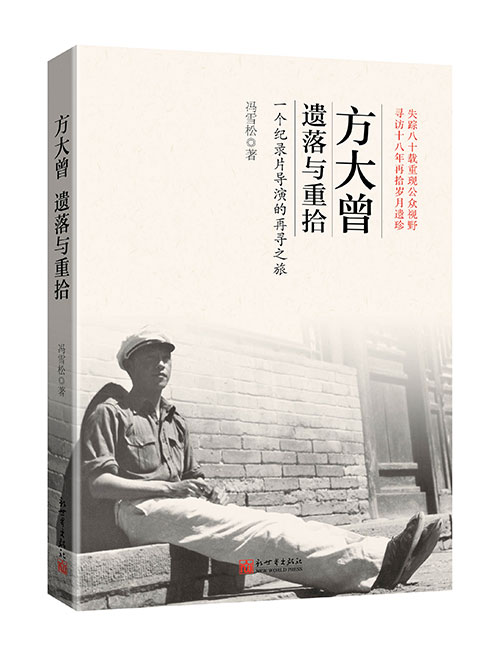

方大曾是個怎樣的人?他是如何走向了前線?他的名字為何鮮為人知?他當年的作品究竟有何亮點?……這些疑問,盡可以在紀錄片導演馮雪鬆的這本《方大曾:遺落與重拾》中找到答案。它不是一本簡單的人物傳記,不是從現成的故紙堆裡搜羅出來的生平故事——盡管曾聞名新聞界,但彗星般的迅逝,讓方大曾在中國攝影史中隻留下了不足百字的描述。作者艱苦地找了19年,散碎的記憶才逐漸浮出水面,失蹤八十年的方大曾,才開始重回當代視野。這是一場耗時甚久的尋找,也是一筆歷史的補白。

提起“戰地攝影記者”,幾乎無法免俗地要想到羅伯特·卡帕那句名言:“如果你的照片拍得不夠好,是因為你靠得不夠近。”但翻看方大曾生前留下的照片,你會發現,空間意義上的“近”,對攝影師的考察更偏於勇氣,能否觸碰到戰爭中的人、戰爭中的人性,才是更難的命題。除了戰壕與槍炮,碼頭上衣衫襤褸的纖夫、背負重物而脊柱彎曲的苦工、在炮火夾縫中艱難成長的孩童都在他的取景框裡。他的鏡頭,對准的是“戰爭”這個大歷史框架下最細微的表情。原本庄重、宏觀的心境,開始被一種敘事上的細膩打動,變得踏實起來。這似乎佐証了一個判斷——艱難的歲月,可以把苦難轉化成平時不易得的洞察,化在人的眼底。

同樣的畫面,被未經世事的青年拍攝,和被老道油滑之人拍攝,意涵大不一樣。在方大曾留存於世的報道中,輕快的筆調流淌著一種樂觀的向往,陽光的心境足以蕩滌開濃煙。作家余華說:“方大曾拍攝的這些精美畫面給今天的我們帶來了舊時的火車、早已消失的碼頭與工廠,荒涼的土地、舊時的戰場和兵器,還有舊時代的生活與風韻。然而那些在一瞬間被固定到畫面中的身影、面容和眼神,卻有著持之以恆的生機勃勃。”

書中大量的圖像,是首次問世。它們的底片,已從方家的小木箱裡,轉移到國家博物館中。位置的變動,暗示著這個名字所承載的內容,也暗示著它在歷史之秤上佔據的分量。

拿到這本新印的書,是二月初的下午。細細讀完方大曾鮮為人知的特殊經歷,已是幾天后的深夜。窗外,偶見行人鑽進路燈稀疏的巷子,身影模糊地溶進夜色,漸漸無法辨識。但那時我已清晰地相信,有些人,即便在空間裡隱去了行蹤,在時間的維度裡,他們一直安在,從未消失。