候选人在选举之前的“拉票”行为也对选举结果产生很大影响。在选举之前,笔者分别采访了C村村党支部书记、大学生村官、普通村民,他们回馈的信息中都出现了一个词——“拉帮结派”,而“威逼利诱”、“熟人打招呼”乃是候选人用来“拉帮结派”的主要手段,这两种手段自然之有宗族头人和经济能人才有“实力”使用。

由此我们可以得出结论,乡村中的非体制精英凭借其优越的宗族地位与经济地位,通过“拉帮结派”、“威逼利诱”等方式使弱势群体不得不屈于其强势地位之下,从而成为强势群体的选举傀儡,丧失了国家赋予其的选举权利。

3.弱势群体的宗族取向

上面我们谈到的是宗族势力对选举的直接影响,除此之外,宗族势力对选举还有间接地影响,主要表现在选民的投票中受到宗族心理的支配,表露出一定的宗族取向。在选举过程中,候选人往往把宗族因素作为竞争的资源和手段,这样,即使没有宗族势力的直接介入选举,选民在投票时也往往带有一定的宗族心理和宗族取向。由于掺杂宗族倾向,一些选民不能按照德才兼备的原则推荐候选人、选举村干部,而是信奉“胳膊肘不能往外拐”、“肥水不流外人田”等传统“准则”,他们自觉不自觉地偏向同宗同族的候选人。在C村访谈时,一位村民说到:“当然想让他当选啊,都是一个姓的,他当选对我们也有好处。”正是在这种心理的作用下,大多数选民都会把票投给自己家族的人,这样一来家族势力强的候选人自然当选的机率就大。

在C村的访谈中,随行的大学生村官说:“早在海选之前,候选人就已经‘打点’好了各位村民。”一位家庭妇女这样说到:“他都到家里说的,你不敢不选他的,不选他他就要闹,会骂人的,你收了人家的东西,一般都会选的。”“会给烟啊,有钱的就买好一点的,没钱的买不起啊,哪里选的上。都是熟人、亲戚,选举之前到家里说一下‘选我啊’一般都会选的。”另一位村民也说到。

在沉默的螺旋、从众心理、以及中国几千年文化形成的“与世无争、忍为贵和为高”的思想影响下,乡村弱势群体被排除在主流声音之外,渐渐由不敢发出声音到不愿发出声音,话语权也一点一点被淹没。

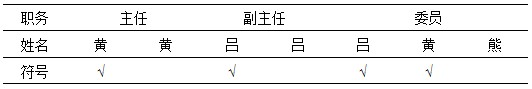

面对强势群体的排挤和欺压,乡村弱势群体并非毫无怨言,但是他们自身的弱势地位让他们处于一种无奈的境地中,只能任人宰割。下表是本次选举的选票,选民只需在候选人名字下面打钩即可。在跟随投票箱的过程中笔者发现,许多选民拿到选票后并没有按照规定要求的到一个隐蔽的空间填写选票,而是拿到选票后立即在公开的场合填完了选票,甚至有选民一人代多人投票的现象,这一方面是因为选民素质不高,地方官员对选举细则宣传不到位,另一方面也反映出非体制精英对选举的控制。在选举过程中,一些文化程度不高的村民不知如何填写选票,旁边就会有人小声说:“就划‘钩、圈、钩、圈、钩钩、圈就行了’。”这应该归咎于村干部对村民关于选举的培训不到位,但是否是乡村精英利用村民对选举的不了解和自身素质差故意封锁选举信息,淹没弱势群体话语权来达到自己的政治、经济目的我们不得而知。

表3:六家桥乡曹坊村第八届村委会选举选票(姓氏下打√的为最终当选人员)

在选举结束后,我们电话访谈了在这次选举中落选的一名熊姓委员。他本是熊家村的小组长,在本次选举中与另外两位,分别是吕姓和黄姓的候选人竞选村委会委员一职。在被问到落选的原因时,熊组长满腹的怨气与无奈:“有什么办法啊,人家都是大老板,送人家60、70(元)的中华烟,我哪有钱啊,没办法啊!小组长我也不当了,没什么意思,谁想当谁当吧!”熊组长口中的大老板就是与他一同竞选委员的黄姓候选人,他与他的另外三兄弟合伙在村里开了瓦窑厂,他们不仅是村中的大姓,而且拥有雄厚的经济实力,使得他们在竞选中获胜显得毫无悬念。在这里我们看到了弱势群体在面对强势群体的欺压时显现出的无力和无奈。

通过上述的调查数据我们可以清楚的看到家族势力、经济能人在选举中对选举的控制,而弱势群体在这次选举中几乎无法发出声音,因为他们所发出的任何声音都会被强势群体淹没。

(三)基层政府在组织传播中的信息控制

基层政府处于国家科层制信息传播链的最末端,国家政策在组织传播链中,经由省级、市级、县级层层传递,到达基层政府,虽然各级政府都代表中央行事,但是地域和利益的差异导致各级政府在具体执政时会遵循一种“潜规则”,即一种隐藏在正式规则之下,实际上支配着社会运行的不成文的规矩,表现为各级政府趋利避害之后的本位思想。国家的各项政策在下达时都会受到地方政府这种本位思想的影响。

1.基层政府对信息的“双向把关”

在上文中我们谈到乡村精英在乡村信息传播中充当“把关人”的角色,事实上基层政府或者说任何一层政府在国家信息的上传下达过程中都充当了这一角色,针对本文涉及的乡村信息传播领域,只探讨国家科层制的最末端——基层政府与村干部的把关作用,村干部对信息的把关在上文中我们已经进行了分析,在这部分将着重探讨基层政府在信息传播中对信息的控制。

虽然基层政府与村干部都在政策信息传播中充当了“把关人”的角色,但却是有区别的。首先在于受众上的不同,基层政府的受众主要是村干部,有时也包括村民(但村民并不是其主要的受众群);村干部的受众是乡政府和村民,村干部处于乡政府和村民之间,更像是一个信息的双开门,不管是基层政府的政策信息还是村民的反馈信息都要经过这扇门,而向双方传递什么样的信息,则由村干部经过周密的计算之后才会传达。我们可以参照下图对基层政府与村干部的传播模式有一个初步的认识。

基层政府主要传播模式:基层政府→→村干部→→村民

村干部主要传播模式:基层政府←←村干部→→村民

基层政府对乡村弱势群体话语权的淹没,不同于相对强势群体通过欺压、拉拢来淹没弱势群体话语权,而是在信息上传下达上来麻痹弱势群体和上层领导从而实现自己在基层中的控制力。从组织传播来看,这是由政府的科层体制造成的。古今中外,各个政府都是层次分明的,在中国这一现象表现的更加明显,也正是由于这一体制,导致国家政策在下达时遭遇障碍。这是地方政府与中央政府之间所进行的一场博弈,人都具有本位主义和一种趋利避害的本能,中央政策在下传时就会经过各级政府,各级政府在下传时都会考虑与自己利益的关系。

以系统论的观点来观察政策信息传播系统,传播者要实现最优化的传播效果就要实施生产信息、分配信息、发布信息、传递信息和接受信息的一个系统工程,兼顾政策信息传播链的各个环节。然而,当今国家农村政策信息传播的过程中,由于信息纵向传播的链结点过多,信息损耗的情况也较为严重,信息横向传播又难以发挥其应有的功能,使得政策信息缺失的可能性加大。

2.组织传播链终端的“末梢”现象

国家农村政策信息通过中央政府开始不断往下传递时,其行为往往会受到本位思想的影响,符合本级政府利益的就会往下传达,不符合的就会采取‘变通’政策精神,甚至采取封锁政策信息的恶劣现象。尤其是当政策信息顺利到达传播链的末梢——基层政府之后,却因种种原因导致传播活动的暂时‘休克’,出现国家农村政策传播的‘末梢’现象(邱新有,2005)。

在此基础上,本文将“末梢”现象概括为,截流、封锁、变通、搭便车、擦边球五种表现。具体描述为:在国家的政策信息向下传达的过程中,有些内容会被政府截流,主要表现在一些政策在自上而下的贯彻过程中,原有的精神与内容层层递减,传到不到政策的实施对象,或者是政策仅仅在少数领导干部中间小范围公开,使得政策内容成为小部分人的特权;有些政策再传达时会有信息封锁的现象,基层政府会将国家政策信息封锁在少数政府领导的小范围之内,使得传播链的下级无法得知国家政策的相关内容;有些基层政府会通过变通的手段将政策进行二次编码,使政策的表述模棱两可,让强势群体钻空子;有些情况是某些政策做与不做,最后都会使基层受益,就出现了政策信息的搭便车现象;还有一些行为不违反规定,但是却在规定的边缘,就出现打政策擦边球的现象。

上述“末梢现象”的五种表现形式,也是基层政府进行信息控制的五种手段,基层政府出于本位主义利用这五种方法来创造一种有利于自身发展的环境,在这种情况下下层村干部与村民,只能被动的活动在由基层政府创造的这种拟态环境中。拟态环境有如下特点:一方面,拟态环境不是现实环境“镜子式”的摹写,不是“真”的客观环境,或多或少与现实环境存在偏离。另一方面,拟态环境并非与现实环境完全割裂,而是以现实环境为原始蓝本(李普曼,1922)。此处,基层政府为乡村弱势群体所营造的这个拟态环境,并非乡村社会的真实图景,而是基层政府为了其自身利益而有意营造出来的拟态环境,这个拟态环境不是真的客观环境,但又不能脱离现实环境而独立存在。基层政府正是通过营造这种环境,将弱势群体置于这种拟态环境之中,从而使得弱势群体成了一群不明真相的乌合之众,陷入话语权缺失的境地。

三、结语与讨论:一种新的分析视角

通过上文的分析我们可以看出,乡村弱势群体处于信息的层层把控之中,自身缺乏民主意识,处于乡村社会的最底层,又受到非体制精英的欺压,既缺乏对政策信息的知晓且无法发出自己的声音,导致弱势群体在乡村治理中无法发挥自己应有的作用,以至于国家村民自治的政策实施陷入困境。本文对这一问题的研究以一种新的分析视角进行阐述,与前人的研究有所不同。

在政治学与社会学领域,国内一些学者将话语权缺失的内部原因归咎于农民缺乏强有力的组织,在与其他利益集团进行抗衡时无法占据有利地位,导致其失去说话的阵地(钟云萍,2011;倪新兵,2007)。还有学者把原因归咎于农民文化素质低下,认为文化素质偏低限制了农民行使话语权的能力(钟云萍,2011)。但是民主进程的推进与农民文化程度的高低之间的关联还有待商榷,即便这两者之间存在必然联系,也少有学者就这一问题做深入探讨。本文将话语权缺失的内部原因具体为村民民主意识淡薄,并分析了其形成原因是中国几千年来的文化积淀所形成的臣民心态。从外因来讲,学界的观点主要集中在传播渠道、政治法律制度上,并且主要集中在政治学和社会学领域,有学者认为农民利益表达的渠道被堵,导致其话语权缺失(谭智奇,2008)。也有学者认为现行的各种经济制度和政治制度对农民权利保护的缺失是引起农民话语权缺失的重要原因(厉有国,2009)。但是为什么会造成这种缺失,如何缺失,学界也没有给出清晰的答案。本文把目光集中在乡村社会中博弈三方:农民、乡村精英、基层政府。通过分析这三方各自的社会地位、价值取向、行为方式,探讨在组织传播链中农民的利益与本应获得的信息是如何被层层操控的,从而找出了农民话语被淹没的原因。

在传播学领域,有学者将村干部称作乡村治理中信息的“守门员”(蒋旭峰,2011)。由于不存在制度化的公共发布,更多的信息都捏在村干部手里,他们决定着信息的发布与否、发布的程度,村干部的一个重要工作是重组信息(张静,2006)。从组织传播的角度来看,政府的“科层”体制是导致国家农村政策信息缺失的一个重要原因,当政策信息到达传播链的末端(基层政府)后因种种原因,导致传播活动的暂时“休克”,这种现象称为农村政策传播的“末梢”现象(邱新有,2005)。在这些研究的基础上本文创新地将“把关人”理论应用在组织传播中,分析乡村精英与基层政府对乡村信息的把关,并系统阐述了“末梢”现象,阐明了基层政府对信息进行“把关”的五种表现。

福柯的话语权理论让我们知道了话语意义所构成的无所不在的权力网络。布尔迪厄在福柯的基础上发展出的“语言象征性权力观”,阐明了语言对权力的强化作用,人们有权利通过语言来运用自己的权力。两位都关注到了语言背后所产生的权力但是并未向我们说明如果无法发出声音,世界将会是何般景象。我国村民自治制度实施多年后,仍然面临着政策实施的困境,而弱势群体话语权的缺失状态就是造成这一困境的主要原因,因此探析乡村治理中弱势群体话语权缺失的原因成为了解决村民自治中政策实施困境的重要一环。而如何使农民的话语权得到回归,将是学者下一个讨论的重点。

参考文献:

[1]许正林(2005).欧洲传播思想史.第1版.上海:上海三联书店,73.[Xu Zhenglin(2005).A History of European Communication Thoughts . Shanghai: Shanghai Joint Publishing Press ,73.]

[2]吴瑛(2011).信息传播视角下的话语权生产机制研究.四川大学学报,174(3), 49.[Wu Ying(2011),A Study of the Production Mechanism of Discourse Power from the Perspective of Communication. Sichuan University press, Journal of Sichuan University,174(3),49.]

[3]李军,朱新山(2005).“翻译者”模式和村治实践.中共四川省委党校学报, 3,88.[Li Jun, Zhu Xinshan(2005). “Translator” mode and the village governance practice . Journal of Party College of Sichuan Province Committee CCP, 03,88.]

[4]厉有国(2009).我国农民话语权缺失的制度因素审思.天府新论, 2,98.[Li Youguo(2009), Institutional factors of China's peasants lack of discourse right thinking , Tian Fu New Idea, 2,98.] [1]冯尔康(1994).中国宗族社会.第1版.杭州:浙江人民出版社,27.[ Feng Erkang (1994). Chinese clan society. Hangzhou: Zhejiang people's publishing house,27.]

[5]钟云萍(2011).论我国农民权益保障的缺失——以农民的话语权为视角.湖南科技学院学报,32(11),103.[Zhong Yunping(2011). On the lack of protection of the rights and interests of Chinese farmers -- to the farmers the right to speak as an angle of view .Journal of Hunan University of Science and Engineering.32(11),103.]

[6]倪新兵(2007).农民话语权缺失:信息传播维度解析.青岛农业大学学报,19(4),50.[Ni Xinbing(2007). The peasants' Discourse Right Deficiency: The analysis of information dissemination dimension. Journal of Qingdao Agricultural University(Social Science),19(4),50.]

[7]谭志奇,廖顺余,冼平芳(2008):我国农民话语权缺失的原因及对策,安徽农业科学,36(11),4692.[Tan Zhiqi,Liao Shunyu , Xian Pingfang(2008): The reason and Countermeasure of the lack of peasants' discourse right in China . Journal of Anhui Agricultural Sciences,36(11) , 4692.]

[8]蒋旭峰(2011):抗争与合作:乡村治理中的传播模式.第1版.杭州:浙江大学出版社.89-91.[Jiang Xufeng(2011): Struggle and cooperation: transmission mode in the rural governance.Hangzhou: Zhejiang University press.89-91.]

[9]贺雪峰(2003).新乡村中国:转型期乡村社会调查笔记. 第1版.广西:广西师范大学出版社, 160-161.[He Xuefeng(2003).The new rural of China: Transformation of rural society survey. Guangxi: Guangxi Normal University press, 160-161.]

[10]张静(2006).现代公共规则与乡村社会.第1版.上海:上海书店出版社,78.[Zhang Jing(2006). Modern public rules and rural society . Shanghai:Shanghai Bookstore Publishing House ,78.]

[11]冯尔康(1994).中国宗族社会.第1版.杭州:浙江人民出版社,27.[Feng Erkang(1994). Chinese clan society.Hangzhou: Zhejiang people's Publishing House,27.]

[12]蒋传光,张彧,张文友(2006).中国农村民主与法制进程.第1版.安徽:安徽人民出版社, 1-5、79、89-91、306、309.[Jiang Chuanguang, Zhang Yu, Zhang Wenyou(2006). China's rural democracy and legal process. Anhui: Anhui people's Publishing House. 1-5、79、89-91、306、309.]

[13]邱新有,肖荣春,熊芳芳(2005).国家农村政策传播过程中信息缺失现象的探析.江西社会科学,10,203.[Qiu Xinyou, Xiao Rongchun , Xiong Fangfang(2005). Analysis of information loss in the national rural policy in the process of communication. Jiangxi Social Sciences , 10,203.]

[14]张晨,柏雪(2010).地方政府政策执行中“擦边球”行为的制度分析.成都行政学院学报,68(2),7.[Zhang Chen ,Bo Xue(2010). The local government in the implementation of policies "edge ball" behavior of the system analysis . Journal of Chengdu Institute of Public Administration,68(2),7]

[15]周庆山(2004).传播学概论.北京:北京大学出版社,151-152.[Zhou Qingshan(2004). Introduction to communication studies.Beijing: Peking University Press,151-152.]

[16]左晓斯(2006).话语权回归与制度再造——“三农”问题的社会学之解.广东社会科学,4,180.[Zuo Xiaosi(2006). The discourse power regression and system reconstruction -- "three rural issues" in the sociology of solution. Social Sciences in Guangdong . Social Sciences in Guangdong . 4 , 180.]

(作者系:江西师范大学传播学院)

|

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!