摘要:村民自治制度实施多年后,仍然面临着政策实施的困境,探析乡村治理中弱势群体话语权缺失的原因是解决村民自治中政策实施困境的重要一环。在乡村社会治理过程中存在着基层政府、村干部和村民的三方博弈,村民在这场博弈中处于弱势地位,从博弈三方探讨乡村弱势群体话语权缺失的现象,在案例分析的基础上认为弱势群体话语权缺失的原因有三:村民民主意识淡薄;乡村精英的强势地位;基层政府在组织传播中的信息控制。

关键字:乡村治理 弱势群体 话语权

一、已有的研究与本文问题

关于话语权的最早研究要追溯到古希腊时期亚里士多德的修辞学,那时的人们把修辞作为一种说服的艺术,谁掌握了这门技能就拥有了权力(许正林,2005)。随后语言学率先展开对话语的研究,1960年代产生于美国的社会语言学以语言研究为重点,从社会视角理解语言行为,探索语言与社会主体和社会各领域的关系。首次将话语权作为独立概念提出的是福柯,福柯的话语权研究将话语与权力嫁接,从权力视角审视话语背后的意义以及由意义编织的网络,其对话语权的阐述是以微观权力论为基础的福柯的微观权力论从社会生活的底层出发,将权力看成是网络化的弥散的去中心的,犹如人体的毛细血管正是在一张张流动的权力网络上,个人既操纵着权力又被权力所操纵,没有自由运行的空间,这就是福柯所说的无所不在的权力(吴瑛,2011)。法国社会学家布尔迪厄在福柯的基础上发展出了“语言象征性权力观”,他将其阐述为“与市场的统一相伴随的支配性总是通过一整套特定的制度与机制来施加其影响国家的语言政策,甚至压力群体的公开干预,仅构成了这套制度与机制的最为表层的方面这些机制预设了政治与经济之统一的存在,并且反过来促进了对这种统一的强化。”(皮埃尔?布尔迪厄,2005)

近年来话语权成为国内学术研究中一个出现频率较高的词汇。从政治术语的角度话语权被阐释为,在一定的情境中以言语形式进行的权力扩展(李军、朱新山,2005)。从制度的角度来讲农民话语权是指,农民政治权利和民主意识的集中表达,包括农民的信息知情权、发展决策权、管理参与权、分配监督权和平等诉求权等(厉有国,2009)。从新闻学视角话语权是指,公民运用媒体对其关心的国家事务、社会事务及各种社会现象提出建议和发表意见的权利, 是公民的一项不可让与和不可剥夺的民主权利(高榕,2005)。

关于弱势群体话语权缺失原因的探究,学者主要从内因和外因的角度来分析,从内因的角度来讲:农民组织化程度低,导致其失去说话的阵地,无法使信息集中凝聚,在与其他利益集团博弈中处于弱势地位;由于经济地位和文化素质导致农民整体素质偏低,限制了其行使话语权的能力(钟云萍,2011;倪新兵,2007)。从外因的角度来讲:渠道方面,信息传输渠道不畅,造成农民话语运载困难(倪新兵,2007),包括农民利益表达时遭到基层干部的漠视、拖延,媒体在农村信息传播的缺位(谭智奇,2008);制度方面,农民在人民代表大会制度中的缺位(钟云萍,2011;)和现行的各种制度对农民权利保护的缺失(厉有国,2009)。

在笔者参与国家社会科学基金重点项目——《健全农村民主管理制度对策研究》深入C村选举进行调查时发现,在村委会选举中,村民的意志并不能完全的表现出来,在村民、基层政府、村干部三方博弈中,村民话语权被淹没,在强势群体对信息的层层操控下,村民无法得知完整准确的信息内容,在三方博弈中村民处于弱势地位,话语权严重缺失成为其弱势地位的主要表现。这就导致国家政策赋予村民权力但在实际操作中村民权力却被淹没成为一个矛盾,这是推进村民自治制度向前发展过程中必须解决的问题。基于此,探析乡村治理中弱势群体话语权缺失的原因成为解决村民自治中政策落实困境的重要一环,这有助于进一步推进农村基层民主建设,且对于维护农村的改革、发展和稳定,促进农村物质文明、精神文明和政治文明的协调发展,全面建设小康社会,具有十分重要的意义。本文将从传播学角度,依托实证调查研究的资料,在已有研究的基础上深入探讨弱势群体话语权缺失的原因。

二、乡村弱势群体话语权缺失的原因探析

在乡村治理中,存在着三类群体:基层政府、乡村精英和村民。其中基层政府是国家科层体制下的最后一层,处于组织传播链的最末端,代表国家意识。

现代精英理论的先驱者帕累托认为:“每个人的天赋是不同的,一个社会只是把那些最有能力的人(往往未必是最廉洁、最高尚的人)称作精英。”他把精英分成两类:一类是直接或间接掌握权力的统治精英,另一类是在各自领域成就卓著的非统治精英。根据帕累托的理论,贺雪峰等乡村研究学者将村庄精英界定为“那些在村庄中拥有相对资源优势,其社会影响力超过一般村民平均社会影响力的那类村民”,并以体制精英和非体制精英来概括乡村精英的类型。

体制精英指掌握着村庄正式权力资源的村干部,其社会影响力来源于正式授权,获得国家政权体系的认可。而非体制精英指在村庄中有一定经济、文化、社会影响力的村民,如宗族头人、经济能人、乡村教师、民间文化人、乡村医生等,其社会影响力主要源于村庄社会中的文化认同和利益联系,如源于个人魅力、血缘关系、同学关系、朋友关系、经济互利关系等,也可能源于非体制精英村庄外部的个人关系网络,如有官方资料背景、与村外某强势人物的关系密切等。这里探讨的非体制精英主要是指乡村中的宗族头人、经济能人。

以这个概念为基础,笔者认为与乡村弱势群体话语权相关群体有:弱势群体自身、乡村精英、基层政府。这三类群体的行为与弱势群体话语权的实现息息相关,因此,笔者认为乡村弱势群体话语权被淹没的原因有如下三点:

(一)村民民主意识淡薄

迈克尔·罗金斯在论述民主时这样说道:“民主需要有思想的公民、对权力的制约、法治以及人权和公民权。‘真正’的民主制应该是这样一个系统,在那里所有的公民都渴望定期机会来选举官员并亲自制定法律。”然而,在我国村民自治实施的这些年来并未达到这种理想的境界,在中国农村我们还不具备有这种“思想”与“渴望”的公民。从目前来看农民现有的政治素质还远不能满足村民自治的实际发展需要,尤其是存在于农民意识中非民主的政治文化传统在很大程度上影响村民自治的顺利推进。

这种非民主的政治文化传统的形成有其深刻的社会历史根源。我国是一个有着两千多年封建专制统治的国家,落后的自给自足的小农经济、牢固的血缘宗法制度、政治和思想文化的高度专制以及封闭的社会政治、经济结构,形成了以君主“治国之道”为核心,以处理君臣、君民关系为内容的较为完备的传统政治文化体系。这种传统政治文化是由封建统治阶级的文化和农民小生产者文化两部分共同构成。前者是系统化、理论化的官方文化,它在中国封建社会中占统治地位,是统治阶级的社会意识形态;后者则是以社会心理、日常心态的形式存在的民间文化,作为中华民族的小传统而存在于广大民主意识之中。这种小农意识作为中国传统文化的重要组成部分,它与封建统治阶级的意识形态相互渗透、相互作用,在广大民众心理积淀成了“权威崇拜”、“清官思想”、“与世无争”、“臣民意识”等复杂的政治意识和政治思想。其结果是造就了专制政治文化基础,使人们缺乏主题意识,崇拜权威,依附权威,形成人身依附倾向;或是人们把个人的利益和命运寄托于少数统治者的身上,扼杀了人们的政治责任感和历史使命感,导致人们的政治冷漠感,最终遏制人们主体意识的生成。

在C村的调查中,每当笔者问到村民“民主”二字时,村民表现出来的是漠然,他们并不了解这两个字蕴含的深层含义。这一情况并不只是出现在C村,在中国的广大弱势群体中,这一情况相当普遍,而信息在弱势群体中的缺失,就进一步导致了弱势群体话语权的丧失。

(二)乡村精英在村庄中的强势地位

村庄精英是指那些在村庄中拥有相对资源优势,其社会影响力超过一般村民平均社会影响力的那类村民,其中包括以村干部为代表的体制精英和以经济能人与宗族头人为代表的非体制精英。村庄精英因其特殊的权力与经济实力在村庄中处于强势的地位。他们正是凭借这些弱势群体所不具备的资源,在乡村社区中起着重要的社会整合功能,对乡村社会中意见的表达,政策的执行、政策的评估以及各种信息的反馈等都发挥着重要作用。下面我们将从乡村体制精英、非体制精英、弱势群体心理三方面探讨乡村弱势群体话语权缺失的原因。

1.乡村体制精英:乡村信息传播中的“把关人”

美国社会心理学家、传播学的奠基人之一库尔特·卢因最早提出了“把关人”这个概念,1947年在《群体生活的渠道》一书中,他将这一问题论述为,群体传播过程中存在着一些把关人,只有符合群体规范或把关人价值标准的信息内容才能进入传播的渠道。一则信息在传播过程中必须通过传播者的若干“检查点”,才能被许可通行。卢因将这些检查点称为“门”,而把那些掌管着发放“通行许可证”的人或组织称为“守门人”。人们习惯于将这一理论应用在新闻记者、编辑、节目制作人员身上,但实际上,把关人无处不在。威尔伯·施拉姆曾经指出:“在信息网络中到处都设有把关人。”将把关模式引入新闻研究领域的是传播学者怀特,他在1950年明确提出了新闻筛选过程的“把关”模式。这只是对把关模式的狭义理解,而施拉姆所说的“把关人”是广义的概念,泛指采集、制作信息过程中对各个环节乃至决策发生影响的人。大多数学者还是习惯于在大众传播领域使用这一理论,较少有学者在组织传播领域探讨“把关人”问题。在乡村信息传播中,村干部和基层政府实际上都充当了信息的“把关人”角色,这也导致了弱势群体由于信息知晓权被剥夺而进一步造成了话语权的缺失问题。

张静在《现代公共规则与乡村社会》中说到:“在实际的乡村治理中,村干部的一个重要工作是重组信息,信息在行政系统和社会成员之间的传递通过村干部,上级需要知道下面的情况,村民也需要知道上级的政策或贷款机会。由于不存在制度化的公共发布,更多的信息都捏在村干部的手里,他们决定着信息的发布与否,发布的程度。”在实际的乡村社会中,村干部往往既不是国家的代理人,也不是村民利益的代言人,或者两者的结合,而是代表着自己的利益。在信息发布的过程中,村干部有一套自己的计算标准,上对国家,下对村民。上面领导来检查工作时,哪些是可以汇报的,哪些是不能汇报的,面对村民,上面的哪些政策是可以如实传达的,哪些是可以经过过滤以后再传达的,任何一个“经验丰富”的村干部都有一套应对策略。蒋旭峰认为村干部既受到政府和村民两种力量的影响,却不畏其中任何一种力量所完全掌控和吸纳,作为一个理性的行动者,他们在国家与农民这两头之间摆平衡、踩钢丝甚至两头应付。在乡村社会中,村民的民主意识淡薄或者法律意识淡薄,除了村民自身文化素质低下以外,大多是由于组织传播链当中各层政府对信息的层层把关,源于基层政府并不希望他们管辖下的村民了解真正的民主。

2.非体制精英:依靠强势地位左右选举结果

我国是一个宗族传统历史悠久的国家。长期以来,宗族势力凭借其特有的完整的文化体系,在封建社会的土壤中显示出顽强的生命力。对此,冯尔康先生在《中国宗族社会》中这样认为:“宗族是中国历史上存在时间最长、流布最普遍的社会组织,拥有的民众之广泛为其他任何社会组织所不能比拟。”近年来,宗族势力尽管遇到了来自外界势力的强烈冲击,但是依然在中国乡村基层社会的组织体系中独占鳌头。新中国成立以后,尤其是“文化大革命”十年间,宗族势力由于遭到了前所未有的来自国家政权强有力的遏制而暂时沉寂。然而,随着1978年农村改革浪潮的掀起,沉寂了近40年的宗族势力在乡村复活并逐渐蔓延。

在今天的乡村,还比较普遍存在着较为紧密的以血缘性为基础的亲属关系网,这是人们相互之间最为主要的感情系统和支持系统。人们在处理人际关系时,往往是以与自己关系的远近作为尺度。这是维系宗族的根本所在。

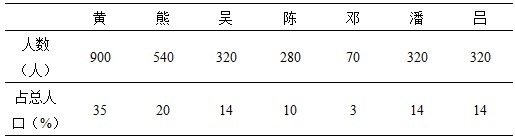

这一现象我们可以通过在C村的调查数据有更清楚的认识。C村有7个自然村,约2780人口,在这7个自然村中分布着黄、潘、吕、吴、陈、熊、邓七个姓氏。2011年12月23日,“C村第八届村委会选举”在C村小学举行,共有3只投票箱在选举委员会的监督下分3路到村民家中收集选票,笔者根据在C村的调查访谈绘制出如下三个表格,我们可以从这些数据中窥见个中规律。

表1为曹坊村各姓氏人数及其占村人口总数的比例,从表中我们可以看到,黄姓在村中人口最多,是村里的大姓,紧随其后的是熊姓,占总人口的20%,吴姓、潘姓、吕姓并列第三,陈姓略少于上述三姓,邓姓最少仅占总人口的3%。

表1:曹坊村各姓氏人口及比例

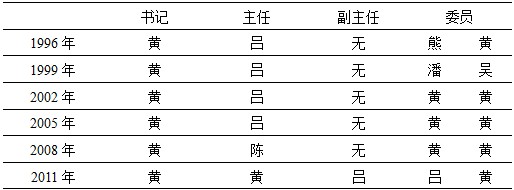

自1996年实行村民自治以来,曹坊村共举行了6次选举,从表2中我们可以清楚的看到,在历届村委会领导班子中,黄姓当选的次数最多,吕姓其次,陈姓、潘姓、吴姓、熊姓各有一次当选。在此需要说明的是,1996年至2011年的村支书均为一人,1996年至2005年的村主任也均为一人,在委员当选的人选中也有多位连任。可见,家族势力在村委会选举中起到了重要作用。

表2:1996年第一次选举至2011年村委会成员姓氏分布

对比表1、表2我们能够发现,村委会成员的姓氏分布与姓氏的人口分布几乎是一致的,也就是说,某一姓氏的人口越多,其当选的几率也越大。以黄姓为例,其占全村总人口为35%,是村中人口最多的姓氏,在表2中呈现出来当选村干部的次数也是最多的。由此我们可以做出判断,在C村的村委会选举中,宗族势力在一定程度上影响了最终的选举结果。

|

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!