《人民日报》报道主题在会议的不同阶段呈现不同特点。会议前期,即11月1日至7日,《人民日报》侧重从“五位一体”总布局对十六大以来社会主义建设成就进行回顾;会议期间,即11月8日至15日,报道重心为会议议程与对未来的美好展望;会议后期,即11月16日至30日,《人民日报》将更多篇幅用于各地学习宣讲十八大精神的报道。

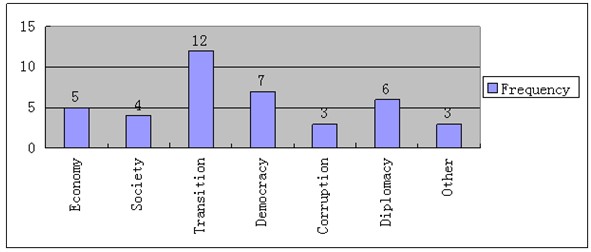

图2.4 《华盛顿邮报》主题设置

从报道内容上看,《华盛顿邮报》关注最多的是中国领导层的新老交替(见图2.4),占报道总量的30.8%,主要通过报道以往政绩、为政之道将新任领导人介绍给读者,并分析中央政治局常委的构成,预测中国未来十年的发展走向。

民主政治改革、经济发展、国际关系与外交政策也是《华盛顿邮报》关注的重点。对民主政治改革的报道主要包括两部分:一、政治体制改革。《华盛顿邮报》多用“authoritarian”、“dictatorship”等词语形容中国的政治环境,并将中国与俄罗斯、埃及、巴基斯坦等国归为一类。二、公民民主权利。美国政府每年发布国别人权报告对中国的人权、民主问题多加指责,《华盛顿邮报》对中国网络环境受到严厉监管持批评态度,同时批评中国政府在十八大期间社会管制加强。

在全球经济整体疲软的态势下,中国作为第二大经济体对世界经济的走向具有重要参考意义。《华盛顿邮报》对中国经济未来的发展存有两种截然相反的观点,一种为中国发展堪忧(“China bears”),认为随着国内劳动力成本的上升,加之越南、老挝等国制造业的兴起,中国凭借廉价劳动力拉动经济增长的优势不再;另一种对中国经济持乐观态度(“China bulls”),认为中国的制造业由沿海向内陆地区转移,依然是中国经济发展的强劲动力。

通过比较《人民日报》和《华盛顿邮报》的主题设置,笔者认为在“经济”、“政治”、“反腐”等议题上中美媒体均予以较多关注。但《华盛顿邮报》对中共十八大的报道并不是全面、多角度的,而是有所选择、有所侧重,对政治议题的报道远远高于对文化、社会等其他议题的报道。

3.报道倾向

报道的倾向性是指新闻报道所暗含的记者或媒介机构的态度和立场。从民族自信及传递正能量鼓舞人们积极创造的角度出发,《人民日报》对中共十八大的报道几乎全部呈正面倾向。

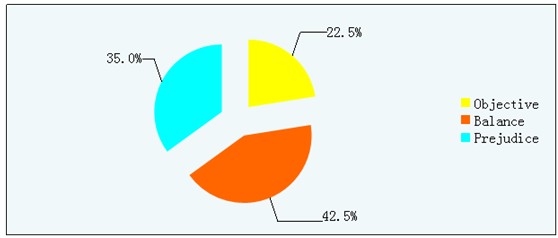

以往在对西方媒体涉华报道的倾向性进行分析时,国内学者习惯将倾向性分为正面、负面和中性三个层级。清华大学新闻与传播学院国际传播研究中心专职研究员周庆安认为这一分法过于简单化,将倾向性分为“客观”、“平衡”、“偏见”三个维度更为准确。平衡报道指的是既引用正方观点又出现反方观点,既呈现官方声音又发出非官方声音的报道;客观报道主要是指纯粹记录事实的报道;偏见报道是指那些对刻意歪曲中国形象、妖魔化中国的报道。

按照这一观点,笔者对《华盛顿邮报》关于中共十八大的报道进行重新梳理(见图2.5)。

图2.5 《华盛顿邮报》报道倾向

经统计,笔者发现平衡报道所占比重最大达42.5%,偏见报道次之占35%,客观报道占22.5%。平衡报道多用于评估新时期、新形势下中国的发展趋向,既引用积极观点表示期待和信心,又引用反对声音对今后中国的走向持消极否定态度。偏见报道主要质疑中国的民主自由、会议期间中国政府对社会治安实施严厉监管等问题,如“What it’s like to use the Internet in China”一文连续引用5条网友微博,且均为不满国内网络环境现状的言论,并未引用正面或支持的言论,可以看出对微博的选取是有目的、有选择的,意在增强中国负面形象的程度。

以往美国媒体妖魔化中国的新闻达60%-70%,相对这一比例,《华盛顿邮报》关于十八大的报道偏见有所下降,可以看出美国涉华报道的内部构成发生了变化,以平衡报道居多,但对中国的负面报道仍是美国媒体报道隐约的主题。

(二)中层次结构框架分析

1.消息来源

消息来源是新闻记者获取信息的重要渠道,美国社会学家赫伯特?甘斯认为,“新闻故事的选择根本上由两个过程构成:一个决定新闻的可用性,并将新闻从业者与消息来源联系起来;另一个决定新闻的相适性,并建立起新闻从业者与受众的关联。” 通过消息来源的选择,新闻媒体对新闻生产的源头进行控制。

《人民日报》的消息来源大部分为十八大代表,这是由十八大代表的结构特点决定的,当选代表中党员领导干部1578名,占69.5%,生产和工作第一线党员692名,占30.5%。 选择政府官员作为消息来源,体现信源的可信度和权威性。

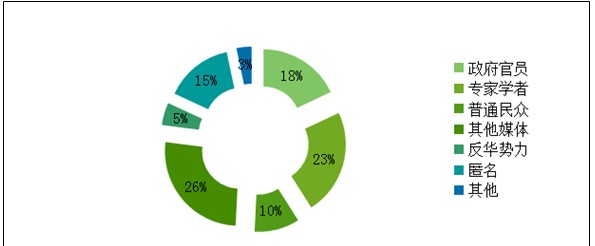

图2.6 《华盛顿邮报》消息来源

为避免虚假新闻,西方媒体普遍认为只有当出于保护采访对象的目的时,才可以使用匿名消息源。而在涉华报道上,《华盛顿邮报》却大量引用匿名消息源,违背了其自身的新闻报道原则。此外《华盛顿邮报》的信息来源还包括政府官员、专家学者、普通民众、其他媒体等(见图2.6),引用其他媒体数量最多占26%,多转引美国本土媒体报道,如《纽约时报》、《华尔街日报》、彭博通讯社等。

对相同事件的报道却可能因消息来源的不同,导致报道角度的差异,最终导致报道倾向的偏差。同样是对西藏的报道,《人民日报》通过采访南京援藏干部林涛,记录援藏计划的实施以及计划实施后西藏发生的变化,《华盛顿邮报》则采访流亡海外的反华势力,为西藏自焚事件开脱。

(三)低层次结构框架分析

1.关键词

媒体通过选取某些关键词,起到强化报道主题、烘托传播效果、塑造媒介形象的作用。

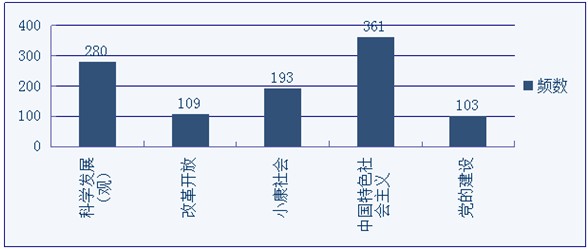

图2.7 《人民日报》关键词统计

运用词频软件进行统计,发现“科学发展(观)”、“中国特色社会主义”、“党的建设”、“改革开放”、“小康社会”等词出现频率较多(图2.7),其中“中国特色社会主义”出现最多达361次,究其原因是因为这些词紧扣十八大主题,为中国今后走什么路、举什么旗进行定性。

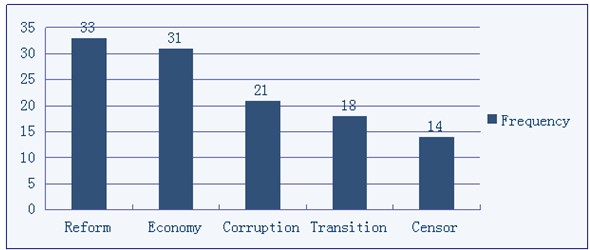

图2.8 《华盛顿邮报》关键词统计

《华盛顿邮报》的关键词主要为“改革(Reform)”、“经济(Economy)”、“腐败(Corruption)”、“换届(Transition)”、“监管(Censor)”(见图2.8),与前文所述的报道主题基本吻合。由此可见,《华盛顿邮报》对十八的报道并不全面,仍主要关注中国的经济政治改革、民主自由现状等问题。

2.照片和图表

“读图时代”下,图片在报纸版面上的地位越来越重要。《人民日报》的照片选择中领导人正襟危坐、有明显摆拍痕迹的图片比例下降,取而代之的是更加生活化、真实化的照片。如11月2日的“视觉”版面上,孩子们背着书包,脸上扬起纯真的笑容,图片注释为“切实保障所有孩子都有学上”。

《华盛顿邮报》关于中共十八大的报道配图,11张是现场图片,27张图片是资料图片,并出现一图多用的情况。一张两名网友背靠背上网的图片既被用于11月7日报道中国网友通过互联网关注美国大选的新闻(“China,worried by U.S. Campaign rhetoric,relieved at election’s end”),又被用于14日报道中国网民关于中共十八大讨论的新闻(“Chinese netizens are using English to mock China’s political climate”)。此前,外国媒体使用图片张冠李戴的问题也时有发生,笔者认为这种仅凭对中国固有印象自作主张的行为,违背了西方一贯坚持的客观、严谨的报道准则。《华盛顿邮报》还通过照片角度、景深等摄影技术的处理,隐性表达新闻记者的基本立场和态度。

三、中美媒体关于中共十八大的报道差异

通过对《人民日报》和《华盛顿邮报》进行构架分析,发现两国媒体在报道体裁、主题设置、消息来源、关键词以及照片图表使用等方面各有侧重,在报道理念和报道倾向上存在较大冲突。对两国媒体报道框架和话语逻辑的差异进行归因分析,笔者认为有以下三个原因:

(一)新闻报道传统

中国近代报纸自出现以来,就把宣传作为自己的主要使命,赋予其过多的政治功能。《人民日报》作为中共中央机关报,反映党的路线、方针、政策,是党和人民的喉舌,起着宣传和引导舆论的作用。

在美国,大众传媒号称与行政、立法、司法三大政治力量比肩的“第四种权力”,代表民众对权力机构实行监督。宪法第一修正案提出“国会不得通过建立尊奉某一宗教,或禁止宗教自由的法律;不得废止言论与出版自由;或限制人民集会、请愿、诉告的自由。” 《华盛顿邮报》“水门事件”、“《纽约时报》诉沙利文案”以及“五角大楼案”都是新闻媒介批评政府,保护言论自由最经典的案例。

(二)国家利益与报道基调

国家利益是一个国家的最高目标,是决定国家外交政策的根本原因,是影响国家间关系最基本的驱动因素,每个国家都极力强调并保证自身利益不受侵犯。国家利益以一种看不见的形式影响着媒体在国际传播中的报道思路和报道角度,最终决定媒体的报道框架。

《人民日报》积极向上的报道基调主要从民族自信、传递正能量的角度激发人们的积极性与创造性。美国媒体涉华报道的负面倾向是保护自身国家利益的需要,担心强大崛起的中国威胁其世界霸主的地位。

(三)文化传统与价值取向

人类的思维取决于他的文化背景和观念形态,而思维又决定了他如何去理解和反映现实世界。由于中美两国媒体从业人员处于不同的文化体系,思维习惯不同,看待问题的角度不同,解决问题的方式也不尽相同。

有学者认为,价值观中心主义是美国媒体涉华报道存在偏见的根源。美国媒体从自身价值观出发,以此来衡量中国的经济、政治和社会发展,又通过新闻报道巧妙、隐性的推行其价值观。中国普遍信奉孔子“中庸”的儒家思想,美国则将“自由”、“平等”视作普世价值观,正如亨廷顿认为“西方人眼中的普世主义,对非西方来说就是帝国主义。” 中美两国价值取向的冲突导致新闻价值的评判标准不同,最终导致新闻报道产生截然不同的结果。

四、结语

世界上没有不经过深思而形成的文化,也不存在没有诠释的意识。 不同文明和文化之间有一座无形的围墙,如何拆解这座围墙实现不同文明和文化之间的良好沟通,笔者认为最好的方式就是实现跨文化间的有效传播。新闻报道本身就是一种跨文化传播,通过对《人民日报》和《华盛顿邮报》进行样本分析,笔者发现美国媒体涉华报道结构发生改变,妖魔化报道比例下降,平衡报道比例增多,但新闻报道的框架仍以国家利益、价值取向和意识形态为主要构架原则,美国媒体依旧用西方话语体系对中国进行评判与解读。

如何积极有效的实现跨文化传播,建构文化的多样性和互动性,笔者认为主要有以下两点:

(一)新闻不等于宣传。新闻是指对新近发生事实的报道,宣传是指传播某种观念以影响人们思想和行为的活动,尽管新闻和宣传都是传递信息的行为,但二者却是独立的个体,互不可逆。新闻不等于宣传,在新闻传播的过程中应尊重新闻自身的发展规律,从受众易于接受的角度切入,采用读者喜闻乐见的形式,由单一、单向的新闻思维向双向、互动的观念转变,以达到最佳传播效果。

现阶段,全国新闻战线展开“走转改”活动,即“走基层、转作风、改文风”活动,褪去以往唱高调、好空谈的浮夸风,留住接近群众、贴近生活的本真。《人民日报》开辟“深化走转改”专栏,记者深入基层,奔赴一线。唯有朴实、真挚的记录新闻,才能写出具有感染力的文章。

(二)跨文化传播需要开阔的胸襟。跨文化传播首先表现出明显的冲突性,这种冲突不仅表现在文化解读的偏离,也表现在文化产品的交易和抵制之中;另一方面,跨文化传播又表现出一定的融合性,不同文化相互借鉴、取长补短。 不同的民族有不同的文明,不同文明间要进行对话,以一颗包容之心求同存异,努力消除彼此偏见和隔阂,只有这样才能实现文化成果的共同发展。开放的姿态既包括对西方主流媒体涉华报道有清醒的认识,理性看待跨文化传播中的分歧,也要勇于直视自身所面临的问题,努力走出跨文化传播的现代性困境,以客观全面的思维在不同文化间进行交流。

中国需要走向世界,世界需要了解中国。这个过程需要借助大众传媒这一文化传承、交流和创新的载体。通过对中美媒体关于中共十八大的报道分析,笔者认为展示真实、全面的中国形象,既不能设置极端肯定的报道框架,大唱赞歌,对存在的问题避而不谈;也不能囿于全盘否定的报道框架,刻意歪曲中国形象。

尽管中国的综合国力与国际影响力不断提升,但放眼国际舆论大环境,我国对外传播的声音还十分微弱,如何充分理解跨文化传播的内涵和外延意义,有效影响国际主流舆论,真实呈现中国国家形象,我们仍需不断进行探索与实践。

(作者系:清华大学新闻与传播学院)

|

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!