三、台灣議會設置請願運動、台灣文化協會與“治警事件”被捕者的互相聲援

“治警事件”是西來庵事件以來,台灣政治社會運動者第一次受到共同的迫害,台灣總督府處理“治警事件”的小題大做,使政治社會運動者變成英雄,“一獄成名”,強化民氣。台灣議會設置請願運動、台灣文化協會與《台灣民報》被譽為日據時期台灣非武裝抗日民族運動的三大主力,分別由外交、民間和宣傳上做努力。“治警事件”中,民族運動人士不僅運用《台灣民報》與總督府進行輿論抗爭,也積極通過台灣議會設置請願運動、台灣文化協會與“治警事件”被捕者互相聲援,匯成共同的力量,將台灣當時的政治文化運動推向前所未有的高潮。

“治警事件”議題與台灣議會設置請願運動議題互相交織呼應,使民眾的民族意識不斷被激發,為請願運動凝聚更多民心。第五次請願運動蔣渭水、蔡培火兩位“未決囚”擔任請願委員赴東京請願,在《請願理由書》中附上《台灣官方對於請願人的壓迫》,特別提到“治警事件”:“拘禁者約五十名,檢閱島內通信,停止日台電報,使全島化為黑暗世界….. 實對全島有識階級以未曾有的恐怖和激憤。茲觀其事件之發端,因大正十二年(1923年)一月一日起,依據台灣同胞施行未賦予行政裁判救濟制度之治安警察法。”此次請願受到日本媒體、政界的矚目,也進一步讓日本國內了解“治警事件”真相。強大的輿論壓力迫使台灣總督專門從台灣趕到日本,對記者發表談話,說蔡、蔣等人的非難不對。

由御用紳士組成的公益會干部在《台灣日日新報》社長井村大吉(時任總督府通信局長,是新任總督內田嘉吉的親信)的斡旋下,於1924年6月27日舉行“有力者大會”,宣稱請願運動是少數人“不滿足於台灣文化現狀,妄為空想所驅”的作為,指責蔣渭水、蔡培火為“破禁而觸法者”。意圖阻擾請願運動,向新任內田嘉吉總督交心。對此,1924年7月3日林獻堂親自指揮,與“治警事件”被檢舉者林幼春、蔡惠如等人和其他民族運動人士在台灣北部、中部、南部一起舉行“全島無力者大會”,發表《全島無力者大會宣揚書》,決議:“吾人為維護吾人之自由與權利,期撲減諸如捏造輿論、蹂躪正義、自稱全島有力者大會之怪物。”“無力者大會”數千人參加,將會場擠得水泄不通,他們的撻伐,不但使“有力者大會”煙消雲散,也台灣公益會無疾而終,有力的聲援了請願運動以及“治警事件”被訴者,振奮了人心,簽署人數由第四次請願的71名(當時“治警事件”剛發生,主要干部紛紛被捕)回升至第五次請願的233人。

經過激烈的法庭辯論,台灣議會設置請願運動的合法性得到了普遍確認,不再被隨意指為違憲,也使更多台灣民眾加入請願隊伍。第六次請願人數增至782名(正值“治警事件”二審宣判結果出來,被告不服上訴之際,原本蟄伏的林獻堂再次領導請願運動),第七次請願人數增長至1990人。(“治警事件”被捕出獄者蔡培火、陳逢源等擔任此次請願代表)議會設置請願運動成為台灣民眾籍以宣泄其民族情感的一股洪流。

“治警事件”也使得台灣文化協會的演講漸趨高潮。1921年成立的台灣文化協會以“助長台灣文化之發達”為宗旨,不僅在各地開設讀報社,也開辦各種講習會、夏季學校、文化演講、文化演劇等,其中演講會是其最重視的活動。在當時的台灣,由於總督府的殖民統治,民眾的知識程度較低,文化協會以演講會作為聯結、動員群眾的主要方法,用面對面口語傳播的方式向民眾傳播新思潮。演講會最常利用的場地是各地的媽祖宮、天公廟、聖宮廟等廣場,以及戲園、舞台或是公會堂等民眾日常聚集使用的公共空間,便於人們共同交談與行動,各種階級與身份,得以自由進出往來,得到普通民眾的熱切參與。

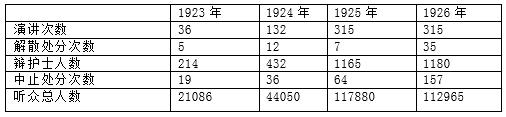

“治警事件”發生后,台灣文化協會更積極的開展巡回演講,如表2所示。講演內容也更為尖銳,直接攻擊總督府的專制統治,要求廢除惡法、廢除保甲制度、社會改造等。

表 2 1923年-1926年台灣文化協會演講情況

資料來源:葉榮鐘:《日據下台灣政治社會運動史(下)》,台灣:晨星出版社,第351頁。

“治警事件”18名被告皆是文化協會干部,他們的被檢舉激發民眾去聽演講以為行動后援。“治警法違反嫌疑事件,因判決為有罪,一般民眾大受其刺激,各地方致書來社(台北支局)、聘出張(出差)講演,每日數通。”文化演講帶動了民眾對政治生活的另一種參與,民眾也展現出極大的熱情,“在交通不便的山地甚至抬轎迎送,用打鼓吹做先導,宛然如請媽祖的情形。”二審判決結果出來后,蔣渭水、王敏川、蔡惠如演講時“聽者三四百名皆不畏炎威烈日,過午后猶不忍散,至閉會始歸,其熱心之態度洵令人感佩焉。”

《台灣民報》亦及時報道評論請願運動和文化協會的演講,產生“擴散效應”,形成對“治警事件”被捕者有力的聲援。總督府原本想通過“治警事件”壓制民族運動,不但未達目的,反而喚起了民眾的民族自覺,被捕的民族運動人士被視為“英雄偶像”,出獄時“各商家住家、一齊放起爆竹。”更重要的是,這些民族運動人士在精神上已克服了對官憲壓力的恐懼,在出獄之后抗日作風更為大膽和積極,再加上民氣高漲的配合,遂使抗日運動在治警事件后,進入一個普遍化、行動化、更廣泛群眾參與的新階段。

四、“治警事件”中的輿論斗爭與社會大環境的互動

(一)“治警事件”中的輿論斗爭與一戰后的民族自決思潮

一次世界大戰期間,英、法殖民帝國、內部弱點紛紛暴露,為了得到殖民地的支持,往往以戰后自治權相許,到了大戰末期,各殖民地一致要求英、法等國實現諾言,反侵略、反帝國主義的呼聲相繼而起。1918年美國總統威爾遜發表十四點原則,其中的民族自決的主張更促成戰后民族主義的發展,世界各地的民族自決運動風起雲涌。這種思潮也強烈沖擊著台灣民眾的心靈,尤其是留學日本的台灣青年學生,在敏銳的民族意識下,自然也深受這一世界性民族自決主義潮流的刺激。“凡具有新鮮的感觸和思想活躍的人,對於這次的歐洲大戰,必把他過去的信仰希望,起個新陳代謝……回顧我們的台灣,雖是海絕孤懸的小島,當此世界的黎明期,難道無一點刺激?況且我們是有數千年歷史的民族,積弱既久,兼之治於強權之下,凡有人類應享的自由幸福,都為一種高氣壓似的制度壓下去,所以對這樣世界的大變動,好像服了覺醒劑一般,對於從來的信仰希望以及思想制度,頗受反抗的暗示。”正是在這樣“反抗的暗示”的鼓舞下,台灣民族運動人士對台灣政治改革的想法轉為積極,要求自治的意識高漲,開展了各項民族運動。

“治警事件”中的親歷者蔡培火、葉榮鐘等在其回憶中,都一再強調大戰后威爾遜提倡的民族自決原則對他們的影響。台灣民眾在“治警事件”中的輿論抗爭,亦處處可見一戰后民族自決思潮的影響。如《台灣議會設置請願書》裡以法國統治阿爾及利亞、德國合並法屬阿爾薩斯及洛林兩省、俄羅斯同化烏克蘭、英國統治愛爾蘭等例子來說明高壓手段實行同化政策的結果,小則引起反抗,大則刺激獨立意志,穩健的自治統治政策方為可行之道。以先進國的殖民經驗來否認日本在台灣實行同化政策的可行性。“治警事件”法庭辯論中,林呈祿指出,國際聯盟規定第二十二條規定“對還未得自立的人民要圖該人民的的福祉和發達,才是文明(國家)的神聖使命”,特別強調“日本是為世界的文明國家,因要提高其地位,須排斥這樣非文明的專制政治不可。此次世界大戰后,殖民統治的大精神,就是要達文明國的神聖使命。”像日本官憲這樣因方便就採用內地延長主義,不方便之時就主張特別統治主義,這是不誠意的政治。日本帝國主義如果對向來的統治方針沒有革新的打算,“就沒有資格加入領有殖民地文明國家之列。” 其論述中強烈暗示,作為文明后進國的日本,應該以文明先進國為師,順應一戰后民族自治主義的國際潮流,才有資格進入文明國家的行列。

由此可見,台灣民族運動人士將他們所吸收的戰后民族自決思潮加以應用進行攻防,作為輿論斗爭的有利武器,來檢視日本的殖民主義,暴露日本在台灣統治的蠻橫與虛偽本質,更顯有理有據,翻轉殖民與被殖民者之間的主被動地位。台灣民眾所進行的包括“治警事件”在內的各項民族運動亦成為戰后興起的民族自決運動的重要一環。

(二)“治警事件”中的輿論斗爭與大正民主

一次大戰后的日本國內正值政黨政治、普選運動、民本主義聲勢大振的所謂“大正民主”時期,日本走上實質上的近代型立憲君主制。大正民主雖然未能成熟到使日本擺脫軍國主義思想,卻也提供一定的養分,給予在日本留學的台灣知識分子自由民主思想的啟蒙,出現了一批同情台灣的日本知識分子,並迫使總督府在制造“治警事件”時失去武力鎮壓的正當性,從而為民族運動人士輿論抗爭提供一定的空間。

台灣民族運動人士的非武裝抗日採取的是“間接牽制主義”行動模式,這主要來自1907年祖國政治家梁啟超對林獻堂的忠告,“三十年內,中國絕無能力可以救援你們,最好效愛爾蘭人之抗英。”“厚結日本中央顯要,以牽制總督府對台胞的苛政,進而取得參政權以影響日人的政策,伺機達到回歸祖國的目的。”1913年與孫中山同在日本從事革命運動的戴季陶亦對台灣民族運動領導人物提出類似的忠告。“治警事件”輿論斗爭中,民族運動人士採用“間接牽制主義”行動模式,主要體現在三個方面:

首先,借用日本國內的主流論述來爭取自己的權利。台灣議會期成同盟會成員在《台灣議會設置請願書》裡,開篇就寫道“謹按‘大日本帝國’立憲法治國”,來提出“設置台灣民選議會,付與施行台灣之特別法律及台灣預算之協贊權”。他們以立憲主義的三權分立原則作為設置台灣議會的重要理由之一,訴諸大正民主時期有關立憲政治、殖民地自治論、文明殖民論、人道主義等主流論述,行使的是憲法所賦予的請願權,這使得總督府因強制使用“治安警察法”來制造“治警事件”陷入了理論上的被動和道德上的破產,為輿論抗爭奠定基礎。

其次,以夷(日本人)制夷(在台日人)的策略,訴諸日本本土朝野以博取同情,結交日本國內自由開明人士,以牽制總督府。如神田正雄最早在《朝日新聞》刊登“治警事件”消息﹔日本眾議院的清瀨、日本貴族院的渡邊暢,長尾景德直接赴台為被檢舉者辯護﹔日本法曹界領袖、眾議院議員花井卓藏為被檢舉者單獨提出上告書等,這些不僅為被告與台灣民眾帶來極大鼓舞,也增加了“治警事件”在日本本土的關注度,給予總督府較大輿論壓力。

第三,以子之矛攻子之盾的法庭辯論。民主主義研究學者Anderson指出,殖民地知識分子因受到殖民母國近代化文化的啟蒙與洗禮而起來反抗。在“治警事件”的法庭陳述中,這些接受新式教育洗禮的台灣知識分子,善於借助日本國內殖民政策學者的主張,強化議會運動的理論根據,屢屢援引日本國內政界、學界、輿論界的支持言論,抵擋反對阻力,把日本國內所獲得的所謂近代化知識理論當作武器,攻擊台灣總督的特別統治,不啻以子之矛,攻子之盾。

但也必須看到,大正民主時期,日本對內施行立憲思想,對外施行帝國主義,其國內開明人士對“治警事件”被訴者的支持,是以日本帝國整體利益特別是殖民地利益為考量的。

以“治警事件”表現突出的神田正雄為例。他是大日本主義者,他在“治警事件”中願意為台灣說話的原因主要是認為 “日本的海外發展主要就是透過殖民擴張。……為使日本民族生存與繁榮的遠大理想能夠實現,先要努力於殖民地與內地關系的融合。”然而,神田正雄也明白表示,他是把台灣議會當作主義而贊成的人,他並不認為這樣的希望馬上就要實現,而相信先將地方自治具體化實行是比較聰明的做法,主張漸進主義。也就是說,神田正雄對台灣議會設置請願運動的支持是服從於日本對台灣長久殖民統治的目標。

“治警事件”中為被訴者辯護的日籍律師們的基本立場亦是維護日本的殖民利益。例如,辯護律師清瀨在日本近代政治史中是位極端矛盾性的政治人物。他在日本戰前是自由主義派議員,在“治警事件”中基於自由主義,力陳台灣人請願運動的正當性與合法性﹔但他還是堅持維護日本殖民主義的立場,將朝鮮的民族獨立運動視為“陰謀”。日本戰敗后,清瀨在東京大審判中擔任東條英機的辯護律師,並在擔任眾議院長時強制表決通過1960年代的日美安保條約。另一個辯護律師渡邊也一樣,他同情殖民地台灣,卻否定朝鮮的獨立運動,表示“朝鮮人民隻要了解舊日情景者,應該對我們感激涕零才是,然而今日或高呼獨立,或要求民族,真不知究竟是什麼意思?”換言之,無論是清瀨或渡邊,都容忍“合法”的殖民地民族運動,而否定“不合法”的民族自決或獨立運動。

因此,台灣民族運動者這種尋求“民主派殖民者”協助,進行體制內抗爭的路線,先天上便存在不足,處於被動的危險。因為法律與制度是殖民者所控制的,遵循著殖民者所訂定的游戲規則來與之周旋,殖民地人民如翁中之鱉,生殺予奪,操之於人。而這種路線的代表——議會設置請願運動,在15次的請願過程中,遭眾議院否決7次,貴族院否決8次,逐漸式微,本身也開始分裂。

(三)“治警事件”輿論斗爭所凸顯的中華情懷及兩岸同仇敵愾的同胞之情

在台灣民眾與日本殖民統治者抗爭的同時,祖國大陸在“次殖民”的悲慘與混亂之中,民族主義逐漸成長,中國人自己發動的革命正在進行。兩岸的同根性,所處命運的共同性,決定了祖國大陸革命引起的波動,會對台灣抗日運動的展開方式產生重要的影響,以蔡惠如等為代表的台灣民族運動人士多次往返於祖國大陸和台灣之間,傳遞兩岸民族運動的信息,推動兩岸民眾之間互相聲援鼓氣。“治警事件”中的輿論斗爭,凸顯台灣民族運動人士的中華情懷及兩岸同仇敵愾的同胞之情。

祖國大陸五四運動所掀起的反帝浪潮提供台灣反殖民運動的借鏡。在思考如何普及文化以擴大運動群眾基礎的問題上,台灣民族運動人士借鑒了祖國大陸五四新文化運動提倡和普及白話文的經驗,創刊號即用白話文,強調“專用平易的漢文、滿載民眾的智識。”並且設立台灣白話文研究會推動白話文。“民族主義的新中產階級知識分子必須邀請群眾進入歷史之中,而且這張邀請卡得要用他們看的懂的語言來寫才行。”“治警事件”中,《台灣民報》能夠成功的與總督府進行輿論抗爭,喚起民眾的民族意識,並獲得民眾的普遍支持,與白話文的廣泛運用密不可分,白話文成為台灣民族運動最重要的書寫媒介。《台灣民報》廣泛採用白話文,不僅可以更好的啟蒙民眾,與祖國的新文化運動聯系在一起,也能有效的抵制總督府廢除漢文的政策,保衛中華民族的固有文化。

“治警事件”被訴者蔡培火表示:“縱觀在此二十年的運動過程中(1914-1934),台灣同胞對日本人爭取自由民權、范圍廣闊、明目繁多,就中有兩種欲求最為熱切,爭取最有力,用心最苦。其一是對祖國眷念的心情,其二是對同胞進步的願望。”台灣史研究學者尹章義亦斷言“若不了解日據時期台灣的祖國意識,就無法了解民族運動本質”。台灣民族運動人士在“治警事件”中的輿論抗爭洋溢著民族主義情操。如《台灣議會請願理由》反復強調台灣漢族是“有歷史的民眾”,其“特殊民情”不應被抹殺。台灣文化協會時常宣傳的要旨為“漢民族是保有五千年光榮文化之先進文明人,不該屈服於異民族的統治之下。”

《台灣民報》亦積極喚起民眾對中華民族的認同。其創刊詞上明確表示:台灣民眾是“堂堂的黃帝子孫。”《台灣民報》創刊后對中華文化的介紹、祖國新文學運動的介紹與響應,祖國概況的報道與討論等均不遺余力。《台灣民報》“治警事件”公判號詳細記載被訴人士的法庭抗辯,這些言語充滿了凜然不可侵犯的中華民族正氣。如蔣渭水強調“台灣人明白地是中華民族,即漢民族的事,是不論什麼人都不能否認的事實。”陳逢源表示:“若要排斥中華的文化,人民必起反抗心。所以若視漢民族如視琉球那般沒有文化和歷史的民族一樣就錯了。”在“治警事件”的報道、評論中,《台灣民報》屢屢出現“我華民”“我中華民族之台灣人”等字眼,所刊登的被捕人士用中國古詩詞改寫的入獄詩,傳遞著他們濃厚的家國情懷。“印刷資本主義對想象共同體具有無比的重要性。”經由《台灣民報》的輿論動員,台灣民族運動人士與一般民眾之間,形成一個以中華民族的民族認同為基礎,反抗日本殖民統治的“想象共同體”。

總督府警務局感慨台灣民眾“民族意識牢不可破”,認為台灣民族運動人士“多數人以支那的觀念為行動中心”,將他們分為兩大類:“一種是對支那的將來抱持很大的囑望。……因此民族意識很強烈,常時追慕支那,閉口就強調支那四千年文化鼓勵民族的自負心﹔另外一種是對支那的將來沒有多大的期待,重視本島人的獨立生存。……然而,即使這些人也只是對支那現狀失望以至於懷抱如此思想,他日如見支那隆盛,不難想象必將回復如前者的見解。前者的代表人物是蔣渭水、蔡惠如、王敏川等,而屬於后者的是以蔡培火、林呈祿為主。這段分析表明,無論是“祖國派”還是“自治主義派”都是以中華民族意識為基礎來反抗日本殖民統治。正如“治警事件”親歷者葉榮鐘所說:“台灣民族運動的目的在於脫離日本的羈絆,以復歸祖國懷抱為共同的願望,殆無議論余地。”

盡管有些台灣研究者認為,在日據時代已逐漸形成“台灣意識”,甚至有“台灣是台灣人的台灣”的口號。然而,日據時期的“台灣意識”是相對於“日本意識”而言,“台灣是台灣人的台灣”的另一面意義是在表示“台灣不是日本人的台灣”。因此,當時的台灣意識,不但未排斥“中國意識”,反而以“中國意識”為內涵。“在這種‘台灣意識’與‘中國意識’結合的意識形態中,‘中國意識’成為界定‘台灣意識’的性質。”台灣的抗日運動不僅是反抗日本殖民統治的運動,也是台灣同胞認同祖國的民族主義運動。

不僅台灣民眾心心念著祖國,祖國亦關注“治警事件”,並進行輿論聲援。

治警事件發生后不久,北京台灣青年會、上海台灣青年會、廈門的台灣尚志社同仁分別於1924年元旦、1924年1月12日、1924年1月30日召開大會,或發表宣言,或做成決議書,反對總督府的無理暴虐行為。《華北台灣人大會宣言——為“台灣民選議會情願團”被拘禁而鳴》寫道“華北台灣人大會已全體決議,以實力支援貧弱稚嫩的台灣民選議會請願團及期成同盟,務使諸位先鋒能夠進行猛烈、暴動的大眾運動。”上海的台灣青年會將“吾人認為此次台灣當局拘禁台灣議會請願者六十余名為不當”的決議文附以趣意書,寄發給總理大臣等人。廈門的台灣尚志社同仁做成“反對歷代台灣總督之壓迫政策!反對台灣總督府對議會請願者之非法拘留”。的決議書,分發於台灣島內、祖國各地及東京的關系同志等。

“治警事件”二審判決大部分被告有罪之后,閩南台灣學生聯合會的機關雜志《共鳴》發表激昂的評論“台灣議會期成同盟會多位委員已被宣告徒刑。……台灣同胞,覺醒吧!以諸位的血淚、換取諸位的自由吧。中華同胞,覺醒吧,覺醒吧!勿為日人離間之計所欺矇。”

祖國大陸媒體亦關注“治警事件”,“中國諸大新聞前后數回皆報道,其消息很詳細,同情的評論也是多的。”如1925年3月11日,《上海新聞》、《民國日報》分別刊登《台灣自治運動失敗 運動者下獄之由來及真像》《日政府對台灣民眾運動之高壓》的報道,內容均來自“台灣特別通訊”,描述被捕者入獄情形以及該事件來龍去脈,並評價“夫以第三者之觀察,該會之行為及經過,由事實法理兩論,均不見其有構成犯罪理由。”

對於祖國大陸的支持,《台灣民報》亦積極多次給予報道,讓台灣民眾知道他們並非孤軍作戰,“自‘台議’事件發生之后,反動了住華同胞的義憤,前會接及上海、廈門學界的宣言書、最近又接北京華北台人大會的宣言,句句情熱,令人悲痛扼腕。”

祖國大陸這些支持“治警事件”被捕者的公開宣言以及報道,頻繁出現在台灣和東京都不可能發表的對日本帝國主義殖民地統治的激烈抨擊,以此提高支持被檢舉者的聲勢,將祖國大陸反帝民族運動的激情傳遞給了台灣,凸顯兩岸血濃於水、同仇敵愾的同胞之情。

五、結語

日據時期台灣非武裝政治運動在內涵上具有近代政治運動的特質——以爭取政治權力為運動的首要目標,在精神上固守民族情操,因此可說是屬於近代民族運動的脈流。“治警事件”之所以成為台灣非武裝斗爭政治運動的頂峰,其貢獻不在於政治目標的獲取,或是統治者的具體讓步,而是其知其不可而為之的向殖民者抗爭的精神,鍥而不舍地爭取台灣人的權利,一再凸顯台灣人所處的被壓迫處境,進而喚起被殖民者的覺醒與反抗,在這過程中,《台灣民報》成為這一抗爭中最有力的武器之一,並與台灣議會設置請願運動、台灣文化協會互相聲援配合,將台灣統治的根本問題在公共場合提出討論,與這個運動密切相關的一些近代民主政治的觀念,如三權分立、議會政治、國民的權利與義務等,籍此獲得了廣泛的傳播,這對當時被日本殖民統治的台灣民眾政治意識的覺醒、民主思想的啟蒙,有很大的助益。經過“治警事件”,台灣民族運動人士強化其對中國民族運動與日本社會運動的認知,並且消除民眾對殖民地警察的恐怖感和無力感,在凝聚台灣民眾民族意識及團結上,產生巨大影響,也為1920年代后半期激昂的農民斗爭奠定了基礎。

蔡培火強調“台灣民族運動的思想要素是由日本帝國主義統治的壓制、榨取與歧視所激發的民族意識與近代民主主義思想為中心,而增強對祖國的民族向心力所凝結而成的。”[82]“治警事件”是台灣民眾在一個近乎市民社會雛形的社會背景中進行的近代型民族抵抗運動。日本將殖民地台灣視為經濟上的榨取區與軍事上的南進據點,台灣民眾在被奴役和被榨取的過程中,基於對本身的不幸地位及對世界情勢的了解,激發了他們對殖民地統治的強烈不滿和反抗。他們所使用的輿論斗爭的武器,主要來自一戰后民族自決思潮、祖國反帝民族運動的思想方法以及日本大正民主思潮的啟蒙。台灣民眾對祖國的眷念之情,對中華民族的認同,在總督府對台灣民族運動人士進行政治迫害的反襯下,更見強韌,這種濃烈的漢族意識無疑使台灣民眾在在對抗異族統治時,擁有強固的團體感。台灣民眾的抗日運動是中國現代史中反帝、反侵略民族運動的重要組成部分。

本文系國家社科基金藝術類項目“台灣數字內容產業發展與中華民族優秀傳統文化傳承研究”(項目批准號:16BH134)的階段性成果。

作者:廈門大學新聞傳播學院教授

原文刊載於《新聞與傳播研究》2018年第6期。

注釋

周姚窈:《日據時代的台灣議會設置請願運動》,台北:自立報系文化出版部,第9頁。

]葉榮鐘:《日據下台灣政治社會運動史(上)(下)》,台灣:晨星出版社,2000年,第201頁。

蔣朝根編著:《獅子狩與獅子吼:治警事件90周年紀念專刊》,台北:台北市文化局,2014年,第2頁。

周姚窈:《日據時代的台灣議會設置請願運動》,台北:自立報系文化出版部,第83頁。

蔣朝根編著:《獅子狩與獅子吼:治警事件90周年紀念專刊》,台北:台北市文化局,2014年,第2頁。

謝南光:《謝南光著作選》,台北:海峽學術出版社,1999年,第295頁。

倪延年:《中國報刊法制發展史(台港澳卷)上冊》,南京:南京師范大學出版社,2010年,第128頁。

若林正丈著:台灣史日文史料典籍研讀會譯,《台灣抗日運動史研究》,播種者出版有限公司出版,2007年,第70頁。

謝春木:《台灣人の要求》,台北:台灣新報社,1931年,第14頁。

警察沿革志出版委員會:《台灣總督府警察沿革志第二篇 領台以后的治安狀況(中卷) 台灣社會運動史(1913-1936)中譯版》,台北:創造出版社,1989年,第13頁。

周姚窈:《日據時代的台灣議會設置請願運動》,台北:自立報系文化出版部,第77頁。

台灣總督府警務局編,王詩琅譯:《台灣總督府警察沿革志第二編(中卷)台灣社會運動史——文化運動》,台灣:稻鄉出版社,第314頁。

台灣總督府警務局編,王詩琅譯:《台灣總督府警察沿革志第二編(中卷)台灣社會運動史——文化運動》,台灣:稻鄉出版社,第120頁。

葉榮鐘:《日據下台灣政治社會運動史(上)(下)》,台灣:晨星出版社,2000年,第239頁。

《台灣議會之起訴事件(譯三月十六日大阪朝日新聞)》,《台灣民報》1924年4月11日。

《時事短評》,《台灣民報》,1924年3月21日。

《台灣總督府的無理解——治安警察法違反事件》,《台灣民報》1924年12月11日。

《編輯余話》,《台灣民報》1924年12月11日。

葉榮鐘:《日據下台灣政治社會運動史(上)(下)》,台灣:晨星出版社,2000年,第39-240頁。

葉榮鐘:《日據下台灣政治社會運動史(上)(下)》,台灣:晨星出版社,2000年,第241頁。

《検挙された 臺灣議會請願運動 知識階級七十餘名 治警法違反として》,《朝日新聞》1923年12月25日,大阪、朝刊、3P.

蔡培火:《台灣近代民族運動史》,台北:自立晚報出版社,1971年,第76-77頁。

王天濱著:《台灣報業史》,台北:亞太圖書出版社,2003年,第39頁。

《創刊詞》,《台灣民報》1923年4月15日。

蔣渭水:《五個年中的我》,《台灣民報》1925年8月26日。

《時事短評》,《台灣民報》,1924年3月21日。

《編輯余話》,《台灣民報》1925年4月11日。

《台灣議會之起訴事件(譯三月十六日大阪朝日新聞)》,《台灣民報》1924年4月11日。

《治警法第四囘公判(タ刊續き)�言々句々肺腑を突く 至誠至忠の論告 前後實に五時開》,《台灣日日新報》1924年8月2日。

《治警法違反事件公判 英米の植民政策を說き 同化政策を高調した 三好檢察官の論告 ガンヂーの惡い所のみを 眞似る被告等の愚を說く 現在の統治に不滿なる者は宜く臺灣を去れと斷ず》,《台灣日日新報》,1924年8月2日。

《治警違反事件の公判 本島の內治獨立を畫策し 輕舉盲動する一味十八名》,《台灣日日新報》1924年7月26日。

《治警違反事件公判——被告等之陳述》,《台灣日日新報》1924年7月29日。

《治安警察法違反嫌疑事件之公判——檢事求邢》,《台灣民報》1924年8月11日。

《這句話非同小可!》,《台灣民報》1924年11月1日。

《治警法違反控訴公判(タ刊續き)伴野裁判長の 峻烈な訊問に 要點を抉ぐられ 被告孰も苦い辯解》,《台灣日日新報》1924年10月16日。

《治警違反事件控訴公判 (タ刊續き)清瀨辯護人 大聲を發して 裁判長から注意を受け 檜舞臺其儘の大見得を切る》,《台灣日日新報》,1924-10-18。

《治警法違反事件の判決終つて 退廷する被告の悲哀と喜歡�無罪となつた王敏川(右より三人目)》,《台灣日日新報》1924年11月1日。

《舊式之台灣政策》,《台灣民報》1925年1月1日。

《致台灣議會請願委員會書》,《台灣民報》1924年10月1日。

《編輯余話》,《台灣民報》1925年3月21日。

《編輯余話》,《台灣民報》1924年12月11日。

《本報的自祝並對一萬讀者的祝辭》,《台灣民報》1925年8月26日。

謝南光:《謝南光著作選》,台北:海峽學術出版社,1999年,第295頁。

葉榮鐘:《日據下台灣政治社會運動史(上)(下)》,台灣:晨星出版社,2000年,第25頁。

蔣朝根編著:《獅子狩與獅子吼:治警事件90周年紀念專刊》,台北:台北市文化局,2014年,第132頁。

蔡培火:《台灣近代民族運動史》,台北:自立晚報出版社,1971年,第127頁。

《這是誰的善變呢?》,《台灣民報》1924年7月28日。

台灣總督府警務局編,王詩琅譯:《台灣總督府警察沿革志第二編(中卷)台灣社會運動史——文化運動》,台灣:稻鄉出版社,第123-319頁。

《編輯余話》,《台灣民報》1924年11月21日。該《編輯余話》為中文,“出張”為日語漢字詞,即“出差”之意,當時台灣知識分子經常會將日文中的漢字詞直接拿來使用。

蔡培火:《台灣近代民族運動史》,台北:自立晚報出版社,1971年,第2-313頁。

《清水街之演講會》,《台灣民報》1924年11月21日。

《治警犧牲者之出獄》,《台灣民報》1925年6月1日。

《社會改造和我們的使命》,《台灣民報》,1923年7月15日,第四號。

蔡培火:《日據時期台灣民族運動》,《台灣文獻》1965年,16:02,第175頁。

葉榮鐘:《日據下台灣政治社會運動史(上)(下)》,台灣:晨星出版社,2000年,第99頁。

葉榮鐘:《台灣民族運動史》,台北:自立晚報出版社,1983年,第115-116頁。

《林呈祿的供述》,《台灣民報》,1924年9月1日,第二卷第五十號。

葉榮鐘:《日據下台灣政治社會運動史(上)(下)》,台灣:晨星出版社,2000年,第25頁。

尹章義:《台灣近代史論》,台北:自立晚報出版社,1986年,第34-43頁。

葉榮鐘:《日據下台灣政治社會運動史(上)(下)》,台灣:晨星出版社,2000年,第25頁。

《台灣議會請願設置請願理由書》,《台灣》1922年5月,第9頁。

[Benedict Anderson]著,吳叡人 譯:《想象的共同體:民族主義的起源與散布》,台北:時報出版社,1999年,第125-144頁。

神田正雄:《動きゆく台灣》,東京:海外社,1930年,第295-302頁。

神田正雄:《動きゆく台灣》,東京:海外社,1930年,第295-302頁。

《清瀨法學博士的辯論》,《台灣民報》1924年11月11日。

渡邊暢:《朝鮮司法界に対する回憶》,《朝鮮司法協會雜志》,1924年第三卷,第4-5頁。

《創刊詞》,《台灣民報》1923年4月15日。

[Benedict Anderson]著,吳叡人 譯:《想象的共同體:民族主義的起源與散布》,台北:時報出版社,1999年,第80頁。

蔡培火:《台灣近代民族運動史》,台北:自立晚報出版社,1971年,第2-313頁。

尹章義:《台灣近代史論》,台北:自立晚報出版社,1986年,第34-43頁。

《台灣議會請願設置請願理由書》,《台灣》1922年5月,第9頁。

警察沿革志出版委員會:《台灣總督府警察沿革志第二篇 領台以后的治安狀況(中卷) 台灣社會運動史(1913-1936)中譯版》,台北:創造出版社,1989年,第13-224頁。

《創刊詞》,《台灣民報》1923年4月15日。

黃秀政:《<台灣民報>與近代台灣民族運動》,台灣:現代潮出版社,1987年,第252頁。

《蔣渭水氏辯論》,《台灣民報》1924年9月1日。

《陳逢源氏的供述》,《台灣民報》1924年9月1日。

[Benedict Anderson]著,吳叡人 譯:《想象的共同體:民族主義的起源與散布》,台北:時報出版社,1999年,第80-144頁。

台灣總督府警務局編,王詩琅譯:《台灣總督府警察沿革志第二編(中卷)台灣社會運動史——文化運動》,台灣:稻鄉出版社,第7頁。

葉榮鐘:《日據下台灣政治社會運動史(上)(下)》,台灣:晨星出版社,2000年,第21頁。

蘇碩斌:《活字印刷與台灣意識:日治時期台灣民族主義想象的社會機制》,《新聞學研究》(台灣),2011年第109期,第1-42頁。

陳昭英:《論台灣的本土化運動:一個文化史的考察》,《中外文學》(台灣)1995年,第273號,23卷第9期。

台灣總督府警務局編,王詩琅譯:《台灣總督府警察沿革志第二編(中卷)台灣社會運動史——文化運動》,台灣:稻鄉出版社,第120頁。

台灣總督府警務局編,王詩琅譯:《台灣總督府警察沿革志第二編(中卷)台灣社會運動史——文化運動》,台灣:稻鄉出版社,第127頁。

台灣總督府警務局編,王詩琅譯:《台灣總督府警察沿革志第二編(中卷)台灣社會運動史——文化運動》,台灣:稻鄉出版社,第123-124頁。

台灣總督府警務局編,王詩琅譯:《台灣總督府警察沿革志第二編(中卷)台灣社會運動史——文化運動》,台灣:稻鄉出版社,第135頁。

《編輯余話》,《台灣民報》1924年3月21日。

《日本對台灣民眾的高壓》,《上海新聞》1925年3月11日。

《編輯余話》,《台灣民報》1924年4月11日。

周姚窈:《日據時代的台灣議會設置請願運動》,台北:自立報系文化出版部,第9頁。

|