2012年度“人民网优秀论文奖”获奖名单10月30日揭晓,中国人民大学曾凡斌同学的论文《互联网使用方式与社会资本的关系研究——兼析互联网传播能力在其间的作用》获得三等奖,以下是论文全文:

摘要:本研究通过对暨南大学学生调查获得1016个具有一定代表意义的数据分析发现,互联网使用方式中的沟通娱乐因子对社会资本的所有变量均有显著正面的影响,而在社会资本的三个变量中,受互联网应用影响最多的是社会交往变量。同时,在控制了其他变量之后,互联网传播能力作为独立变量对因变量产生重要的正面影响,而不是其交互效应,也就是说,互联网传播能力并没有在互联网使用方式与社会资本间发挥调节作用。在此基础上,本研究指出互联网传播能力这一变量是直接,而不是间接的有利于社会资本的增加。

关键词:互联网使用方式,社会资本,互联网传播能力

1、引言

互联网的发展给社会带来了什么呢?不同的研究者有不同的角度,本研究借助 “社会资本”这一的概念。社会资本在分析邻居,城市,国家中有着很重要的生命力 (Putnam, 1993, 1996,2000)。社会资本概念在20世纪90年代初逐渐为学者所关注,当时学者们基本上关注的是社会资本的正面的效果。社会资本被认为具有如下的作用: 1、社会资本可以减少经济交换中的成本,降低交易费用,从而促进一个社会的经济发展; 2、社会资本可以为个人带来物质的或非物质的财富,从而提高个人的社会经济地位; 3、社会资本可以减少冲突,增加妥协,增进公民对政治的、社会的参与,使民主制度运转良好,提高政府效率,实现好的治理( good governance) 。虽然后来也有对社会资本的负面效果做出研究的,但是从整体上来看,社会资本是正面效果大于负面效果,因此促进社会资本的增加,对个人、组织、社会来说都是有利的。

在互联网出现早期,有不少研究对于其使用会导致个人疏远社会和公众生活,即减少其社会资本的批评 (Kraut et al., 1998; Turkle, 1996; White, 1997)。随着互联网的发展以及使用互联网人数的增加,关于互联网对于人际交往产生积极作用的研究结果开始出现,如汉普顿和威尔曼(Hampton & Wellman,2002)对多伦多城郊一个叫做Netville的社区进行了综合考察,结果发现,接入社区网络的居民和没有接入的居民在社区人际交往方面有显著的不同,前者知道的邻居姓名是后者的三倍多,说过话的邻居是后者的两倍,曾被邀请或邀请邻居到家中做客是后者的1.5倍。不过这些研究仅是关注互联网接入者与非接入者的关系,以及互联网的使用时间对社会资本的影响,而没有关注互联网使用方式对社会资本的影响。

在传播学的研究中,研究者发现不同的人使用媒介,如不同的互联网方式可达成不同的目的,并最终产生不同的效果 (Althaus & Tewksbury, 2000; Hill & Hughes, 1997)。正如Kraut et al. (1998)指出,新媒介的社会影响理论必须要考虑“技术本身作用”之外的东西,因为人们使用互联网的方式都各有不同 (p. 1017),而导致其产生后果也是相当复杂的,而其产生好的后果或者坏的后果则更多的依赖个人想在媒介中究竟获得什么满足以及由此带来的媒介选择 (McQuaila, 1984)

为此,关注互联网与社会资本的关系,特别是从互联网的使用方式出发,成为本研究的出发点。本文采用一所大学的调查数据去验证不同的互联网使用方式与社会资本的关系。并且在以前研究的基础上,引入互联网传播能力这一变量来探索其在互联网使用方式与社会资本之间关系的作用。

2、理论框架

2.1、社会资本

社会资本概念最早是由美国社会学家罗瑞(Loury, Glenn C. 1977)提出来的,他使用这个概念的目的是想借以描述美国非裔青年由于继承了较差的经济条件和更少的教育,与劳动力市场联系更薄弱,缺乏就业机会的信息,因而不可能平等地与他人进行竞争。这在很大程度上是从个人角度来使用社会资本一词, 指个人继承的经济条件、社会背景等(李惠滨,杨雪冬. 2000)。科尔曼从打通微观个体行为到宏观社会系统之内在联系的研究指向出发,重点从社会网络这一中观层次界定社会资本:“社会结构资源作为个人拥有的资本财产,即社会资本??他们为结构内部的个人行动提供便利。与其他形式的社会资本不同,社会资本存在于人际关系的结构之中。”(詹姆斯·科尔曼, 1999)。帕特南(RobertD. Pourtan)进一步使社会资本概念上升到宏观层面。尽管他仍把社会资本定义为“社会组织的特征, 诸如信任、规范、以及网络”(罗伯特·帕特南,2001 ),但实际上他把社会网络限定为横向的公民参与网络。他主要研究这种网络结构怎样促进了普遍信任和互惠的形成与扩展,以及这些因素又怎样支撑了民主政治的运转,因而是在更加广阔的社会背景下考察社会资本的。帕特南的研究使社会资本的概念发生了变化。在布迪厄、科尔曼那里,社会资本可以被理解成“关系资本”、“网络成员的身份资本”,但到帕特南这里,社会资本概念不再是关系网或利益群体,而是公民志愿组织及普遍的信任和互惠 。从早期的社会交往,到人际信用,参与组织团体都成为了社会资本的主要构成要素。实际研究中对社会资本进行各种操作化定义,其包括社会网络、社会信任、社会参与以及其他的相关概念(Brehm & Rahn, 1997; Dekker & Uslaner, 2001; Lin, 2001; Newton, 2006) , 而事实上,社会资本是一个多维度的概念,覆盖在社会结构的多个维度上,每个维度都涉及到社会资本的概念,尽管单独某一维度都不能全面覆盖社会资本的整体概念(Hean, Cowley, Forbes, Griffiths, & Maben, 2003)进一步分析,从社会学和政治学的视角可以看出以下关系来。

社会学视角的社会资本概念基本上把社会关系网络或特定的社会结构作为社会资本来看待。这种网络结构可以给其中的个人提供信息和各种资源,主要代表人物有科尔曼(Coleman,1988) 、博特(Burt,2001) 、林南(2005)等人。从此类社会资本概念出发,学者们所研究的重点是,置身于某种社会关系网络或社会结构中的个人,如何通过这种网络来获取各种政治的、经济的信息和资源,提高个人的社会经济地位。与此相对应,这类学者们也主要在微观的、个人的层次上而非宏观的社会层次(或国家层次)上分析其表现、原因和后果。社会关系网络实际上就是建立在人与人的社会交往的基础上的。

而政治学视角的社会资本概念以普特南(Putnam, R. D.,1993)的观点最具代表性。他认为,“社会资本是指社会组织的特征,诸如信任、规范以及网络,他们能够通过促进合作行为来提高社会效率”。这一概念不仅从范围上包括了社会学视角的社会网络,而且也将信任、各种有利于促进社会效率的非正式的社会规范,如互惠性、合作等包括进来。这一流派的学者在对社会资本进行测量时,主要有两个指标,一个是信任,一个是参加社会活动和社团的频度(包括投票) 。多数学者承认关系和信任是社会资本的构成要素之一。Narayan和 Pritchett (1999) 在坦桑尼亚的郊区对测量社会资本中做了一些探索性的研究,他们对家庭进行了调查(对87个农场的1376户家庭)进行了研究,试图发现社会资本与乡村经济产出的关系。他们的问题包括家庭的人口数,家庭的特点,和个人的价值观和态度观(特别是对于信任的定义和程度),因此,他们使用两个最常使用的指标来测量社会资本:自愿参与各种社团情况及人与人之间的信任。在一个社会资本的综合定量测量中,Krishna 和Uphoff (1999) 也将自愿参与各种社团情况及人与人之间的信任作为测量社会资本的主要指标,他们发现在印度的一个处于转折关头的发展计划中,这些社会资本指标与经济发展正向相关。Brehm和 Rahn (1997) 提出了一个社会资本的结构方程模型,建构了三个概念之间的互动,分别是社会参与(普特南的测量工具)人际信任和对政府的信心。

在中国的研究中,胡荣、李静雅(2006)分析了城市居民信任的结构及其影响因素。城市居民的信任包括普遍信任、一般信任和特殊信任三个部分,具体表现为对与自己有血缘关系的亲属和密切交往的朋友的特殊信任圈子的信任度最高,对与自己有合作关系的单位领导、同事和邻居的一般信任圈子的信任度居中,而对于包括生产商、网友、销售商及社会上大多数人的普遍信任圈子的信任度最低。这说明中国城市居民的信任结构存在着一种“差序格局”,特殊信任远远高于普遍信任。进一步的分析发现,在影响普遍信任的诸因素中,收入和社团参与因子具有正向的显著作用,说明社会经济地位越高的人对他人的信任程度越高。社会地位较高的人拥有的社会资源较多,因而抵御风险的能力较强,也就能够承担信任别人可能产生的风险。社会地位较高的人往往在社会交往中占据优势和中心地位,更懂得社会资本的积极作用,因此在与他人的交往中能够更主动地相信他人。培育更多的横向社团,鼓励市民更多地参与社团活动,是提高社会普遍信任的一个重要渠道。因此,整体上来看,社会资本这一概念将分开三个维度去把握和测量:社会交往,人与人之间的信任,参与各种社团情况。

2.2、使用与满足理论

使用与满足研究把受众成员看做是有着特定“需求”的个人,把他们的媒介接触活动看做是基于特定的需求动机来“使用”媒介,从而使这些需求得到满足的过程(郭庆光,1999)。使用与满足研究的雏形产生于20世纪40年代拉扎斯菲尔德主持的广播研究项目,拉扎斯菲尔德等人发现:受众对媒介内容的反应并不是直接的,而是选择性的,并且受到性格、社会属性、社会关系的影响。这一论断促使研究者转向研究受众的主动使用(刘海龙,2008)。

使用与满足理论源于大众传播学,现已扩展到对互联网等新媒体的技术使用动机的探索上 (Johnson and Kaye 2002; Stafford et al., 2004)。Katz, Blumler,和 Gurevitch (1974)将根据使用与满足理论把媒介接触行为概括为一个“社会因素+心理因素 --媒介期待--媒介接触--需求满足”的因果连锁过程,提出了"使用与满足"过程的基本模式,其中有些因素到现在都值得我们重视:(1)人们接触使用传媒的目的都是为了满足自己的需要,这种需求和社会因素、个人的心理因素有关。(2)人们接触和使用传媒的两个条件:a 接触媒介的可能性;b 媒介印象即受众对媒介满足需求的评价,是在过去媒介接触使用的经验基础上形成的。(3)受众选择特定的媒介和内容开始使用。(4)接触使用后的结果有两种:一种是满足需求,一种是未满足。(5)无论满足与否,都将影响到以后的媒介选择使用行为,人们根据满足结果来修正既有的媒介印象,不同程度上改变着对媒介的期待。

使用与满足理论将受众定位为传播过程的主动参与者,而不是传统观点认为的被动的接受者,互联网最大的特点是双向互动乃至多向互动。网络传播中的传播者和受传着处于平等地位。互联网给予用户一个全新的信息环境,受众搜索信息的主动性比以往大大加强,受众在其过程中的主动性也大大加强,因此,建立在受众主动性基础上的使用与满足理论应该在互联网上表现得更为明显。

在利用使用与满足理论应用于互联网使用的研究中,国外研究常用使用与满足理论来分析互联网使用的动机 (Roy 2009).Rafaeli (1986)通过研究学生使用学校的电子公告版,发现娱乐和放松目的是其使用的主要动机,其次得动机为了解其他人在复杂问题上的观点和与其他人沟通交流。Charney and Greenberg (2001)的一项研究显示互联网使用的八个满足因素,其中包括“获得信息”(最主要的因素),"沟通传播“和”休闲娱乐”。在国内,何国平(2009)基于广州大学城6所高校的问卷调查,文章通过调查数据描述当前大学生在互联网使用与满足方面的新动向。对当代大学生而言,互联网既是传播媒介,也是人际交流手段,还是学习工具。互联网已经成为大学生信息接受的第一媒介,大学生使用网络的行为呈现分化离散特征。调查数据同时显示,当前部分大学生已经形成对网络依赖甚至表现出IAD症状。燕道成(2009)利用使用与满足等理论发现暴力行为是网络暴力游戏对青少年的主要负面效应;暴力默化是网络暴力游戏诱发暴力行为的传播心理机制,并进一步分析了网络暴力游戏成功"麻醉"青少年的原因。张志安(2010)基于2009年对上海市民进行的问卷调查,分析上海市民使用网络媒体的特征、动机和评价,并与10年前上海调查及最新的全国调查数据进行简要比较。结果显示,上海网民比例增长非常迅猛,除下载和欣赏网络视频内容外,浏览新闻、搜索信息和互动聊天依然是网民使用网络的主要行为。从使用网络的动机看,获取资讯信息、充实提升品位、增强社会归属居前三位。

上面的理论与文献显示在研究互联网应用的时候要关注其使用动机,只有通过动机来探索互联网使用才能挖掘其深层次的目的和影响。

3、文献回顾与研究问题

互联网的使用在当今中国已经成为一种普遍的现象,根据中国互联网络发展状况调查统计报告(2012年7月)显示,截至2012年6月底,中国网民数量达到5.38亿,互联网普及率为39.9%。2012年上半年,中国网民人均每周上网时长由2011年下半年的18.7小时增至19.9小时。而中国网民网络应用也是多种多样,包括即时通信,搜索引擎, 网络音乐,网络新闻 ,博客/个人空间 , 网络视频,网络游戏, 微博 ,电子邮件,社交网站 ,网络购物, 网络文学 , 网上银行 ,网上支付 ,团购 ,旅行预订 ,网络炒股

在早期的研究中,关于互联网使用对社会资本的影响有三种观点:(1)互联网能够直接促进社会资本的增加,这是因为互联网提供了一个便宜和方便的传播方式,使得以往松散的社会联系变得可以经常分享观点和兴趣 (Barlow, 1995; Wellman 2001)。互联网的低成本和匿名的特点,使得人与人之间的交往和社会团体的参与可以摆脱地区和身份的限制,而可分散到各地,也无需身份的认同,而只要兴趣相同,就能形成社会网络。(2)互联网减少了社会资本。互联网向人们提供娱乐和信息的功能,促使人们疏远了家庭和朋友,而且,由于互联网使人们介入过多的团体,于是减少了对于当地社区和政治的兴趣(Nie, 2001; Nie, Hillygus, & Erbring, 2002)。(3)互联网维持着现有的社会资本。互联网现已渗透到人们的生活了,它是人们维持现有社会资本的工具,通过网络联系,其扩展了人们在以往仅通过电话和面对面传播的联系。而且他们还可以通过网络继续他们的爱好和政治兴趣,这可维持着现有的社会资本的发展(Quan-Haase & Wellman, 2002)。

而在具体互联网与社会资本的研究当中,研究者们又往往根据自己的研究需要,设计、规划不同的考察维度。相关发现也显示Facebook的使用强度与社会资本变量的正向显著关系很小,这意味着使用社交网络并不是一个能够解决年轻人不参与社会事务和民主社会问题的好办法(Valenzuela.S, Park.N & Kee.K.F,2009)。在中国,刘静和杨伯溆(2010)通过对北京大学在校生校内网使用行为的抽样调查,从互联网社会资本的规模、互联网人际交往的信任程度、网络发起线下活动的参与意愿、网络生活的满意度等四个维度来考察大学生互联网社会资本的特征及其影响因素。研究发现,校内网使用强度对互联网社会资本影响显著,现实生活中的好友数量对互联网社会资本的规模影响显著。不过,这些研究没有将社交网站的使用扩展到其他互联网使用上,因此互联网其他使用方式是否也如社交网站的使用一样,能够对年轻人的社会资本产生强大的影响呢?基于上述分析,本研究提出第一个问题:

问题1:互联网的各种使用方式对社会资本产生什么样的影响?

在不同的互联网的方式对社会资本的产生影响的过去的相关研究中,有研究发现,信息搜集类活动有益于社会资本的积累,而娱乐消遣类活动不利于社会资本的积累(Shah,etal,2001);“工作时间上网”较“休闲时间上网”更有利于社会资本的积累(张卿卿,2005)。不过,互联网的使用方式是否对中国大学生的社会资本也会产生同样影响,如果是的话,那么其中有什么样的变量在大学生不同的互联网使用方式与社会资本之间产生什么作用呢?为了探索这一问题,本研究引入一个变量“互联网传播能力”来进行考察。

互联网传播能力来源于传播能力这一概念,根据Spitzberg and Cupach (1984)所指,传播能力是人的一种本质需要,能够实现人际交往目的和实现生理和心理的满足,而且,由于传播能力改变着人类的传播实践,传播能力对于技术的推广也变得越来越重要。有些学者从行为学的角度分析了传播能力这一概念,指出该种能力不仅是完成任务的一种技能,而且还是一种隐藏在任务下的一种认知过程(Wiemann & Backlund,1980)。因此,从认知学的角度分析,传播能力属于一种成功的潜在因素,而从行为学的角度分析,传播能力则属于是一种传播的效率。Wiemann 和 Backlund(1980)把传播能力看作为:

传播能力(如认知能力)是人与人之间选择的一种适当的传播行为,这种行为能够使他(或她)在环境的限制之下,仍能保持他(或她)的尊严,并能为他(或她)成功的完成他(或她)自己的个人任务提供支持(p. 188)。

Cooley 和Roach(1984) 将传播能力则定义为“在给定的情形下,如何正确传播的知识以及如何使用这种知识的能力 (p.25)。而Wiseman(2002) 则把传播能力应用到跨文化传播中,他认为”“跨文化传播能力(intercultural communication competence,) 包括知识,动机和技能,在不同文化的成员中如何进行有效和正确的互动”(p. 209).。有效传播与是否正确完成一个任务和如何有效的解决一个问题相关。另一方面,正确传播是指根据不同的情况和关系规则指示不同的恰当行为办法(Spitzberg et al, 1994; Spitzberg & Cupach, 1984)。

在关于对传播能力的变量实证研究发现,传播能力能够在新媒介使用与影响中担任调节作用,例如,Campbell和Kwak(2010)发现在手机使用中,对于信息交换的使用以及娱乐行为对政治参与产生正面的影响,然而,其两者之间的关系受到调节变量手机传播能力所控制。对于互联网传播能力,是否也能对互联网使用方式与社会资本产生调节作用呢?为此,本研究提出以下第二个问题:

问题2:互联网传播能力在互联网使用方式与社会资本之间发挥怎样的作用?

4、研究方法

4.1、样本数据

4.1.1数据获得

本次统计调查数据起止日期为2011年5月25日-6月15日, 本研究采用的数据来源于对暨南大学本部和珠海学院的在校学生(不包括暨南大学深圳旅游学院,华文学院的在校生)的PPS抽样调查。 首先,让学生对暨南大学本部和珠海学院的在校学生的宿舍分布进行调查发现各宿舍的人数分布, 然后,根据各宿舍的百分比比例分配问卷,在每一栋宿舍的调查中,则按以下规则来完成:

1,要求抽到该宿舍的每一层楼,如该宿舍有9层楼,则每一层至少抽一间宿舍来调查。

2,每层楼的宿舍抽取规则,采用随机函数生成,如该层楼有10间宿舍,则编排好宿舍1到10的顺序后,在EXCEL表格产生随机函数作为要抽取的宿舍。

3,进入随机抽取的宿舍,寻找该宿舍最近过生日的同学来做调查。

本问卷的访员为《网络新闻传播》、《网络传播概论》、《网页设计与制作》课程的本科生。问卷由被访者完成,需时大概在20分钟左右,访问调查员对问卷进行编号,并对其“访问地点”、“访问时间”、进行记录,并要求每一小份问卷都要有访问员亲笔签名。经过培训后,各访员于2011年5月至6月份的不同的时间顺利在暨南大学本部及珠海的宿舍进行调查,并在被访者当场填写问卷后即刻回收。问卷共发放回收1073份,回收后经过查核校验后得到有效问卷为1022份,本调查的完成率为95.25%(本研究的所有数据可在获得授权后向研究者索取)。然后,我们采用SPSS版软件对调查结果进行统计分析。

4.1.2 样本数据与统计数据比较

首先,对样本的一些特征值与总体进行对比,发现此次调查对象样本性别比与整体完全一致,样本学院分布比与整体几乎一致,出入不大,样本学历比与整体相比其博士、硕士研究生比整体少了20%,样本生源比其华侨、港澳台和外国学生比整体少了10%,其中主要的原因是相当多的博士、硕士研究生及华侨、港澳台和外国学生都有一定的经济条件和其他个人原因,并不一定在学校居住,因此抽样的时候这一群体就抽少了,但是从整体上来看,由于本调查采取了按宿舍分层抽样的原则,因此各个学院,各种学历层次,各种生源的学生,因此本次抽样的样本能够在总体上推断暨南大学本部和珠海学院的在校学生的情况(不包括暨南大学深圳旅游学院,华文学院的在校生)在这1022个样本中,有1016个(99.4%)的被访者在过去半年内有上网(包括手机上网),有6个(0.6%)在过去半年内没有上网,由于本文的研究对象是使用互联网的用户,为此,以下的数据分析则仅考虑1016个网民(N=1016)

4.2、变量的操作化定义

4.2.1、社会资本

根据上面对社会资本的理论分析,本研究将从如下几个维度来测量社会资本这一概念:社会交往,人与人之间的信任,参与各种社团情况。

1、社会交往。我们从4个项目问受访者提问测量各种参与社会交往,其中包括跟家人,亲戚、朋友、熟人,学校里的人,相互交流或走动,社会上其他人的情况。以上问题的答案分为“经常”、“较常”、“一般”、“较少”、“很少”5 个等级,分别赋值5 至1 分。这4个项目的Cronbach’salpha信度系数为0.694。最后将每个个案的这4个项目的加总之后平均得出一个人人际交往变量(M =3.51, SD =0.669)

2、人与人之间的信任。在调查中,我们测量受访者对学校老师、学校同学、普通朋友、亲密朋友、直系亲属、其他亲戚、社会上大多数人、网友、生产商、销售商等不同对象的信任程度。以上问题的答案分为“非常信任”、“较信任”、“一般”、“较不信任”、“很不信任”5 个等级,分别赋值5 至1 分。这10个项目的Cronbach’salpha 信度系数为0.750。最后将每个个案的这10个项目的加总之后平均得出一个信任情况变量(M =3.31, SD =0.439)。

3、参与各种社团情况。我们问受访者提问测量参与各种社团情况,其中包括参与同乡聚会、校友聚会、学校组织的集体活动、朋友组织的活动、参与网友组织的网下活动的频率。以上问题的答案分为6 个等级即:“经常参加”、“较常参加”、“一般”、“较少参加”、“很少参加”、“从未参加”,分别赋值6 到1 分。这5个项目的Cronbach’salpha 信度系数为0.714,最后将每个个案的5个项目的加总之后平均得出一个参与社团变量(M = 3.26, SD = 0.83)。经过SPSS对这三个变量进行相关分析,发现这三个变量两两都显著相关(p<0.001)。

4.2.2、互联网使用方式

本研究对互联网的使用方式的操作化定义主要集中其为了何种的使用目的,也即使用与满足理论中的核心概念动机上。在过去关于媒介使用动机的研究上,Rubin(1981)归纳出9项看电视的动机:打发时间、陪伴、刺激、为了某种内容、放松、追求资讯/学习、逃避、娱乐和社交互动。Mcquail Blumler 和brown(1972)提出的4种观看电视的动机:娱乐、社会效用、自我认同以及监督环境。Zhu J. H.和 He Z(2002)在使用与满足理论以及其他理论基础上,提出了测量了六种网民需求(动机的内容)类型,即:了解国内外新闻事件、获得有关个人生活的信息、获得有关工作的信息、娱乐、表达个人意见和看法、以及增进人际关系。本研究借鉴祝建华的这一分类,将每一分类用两个相关的问题来进行测量,共提出12个测量项目:(1)上网了解国内外新闻事件(2)上网进行网络购物,(3)上网与朋友、家人或其他人沟通交流,(4)上网发表个人对各种公众事物的看法、意见,(5)上网娱乐或为满足个人爱好,(6)上网获得有关工作、生活的信息,(7)上新闻网站看新闻,(8)上网进行网上支付,(9)上网收发电子邮件,使用即时通信工具,(10)上网通过BBS、博客等上贴文章或参与BBS的讨论,(11)上网玩游戏、听音乐、看电影等,(12)上网通过搜索引擎查找自己感兴趣的信息并进而形成从极少使用(赋值1)到经常使用(赋值5)的5级里克特量表,其最终数据如下表,这12个项目的Cronbach’salpha 信度系数0.748。

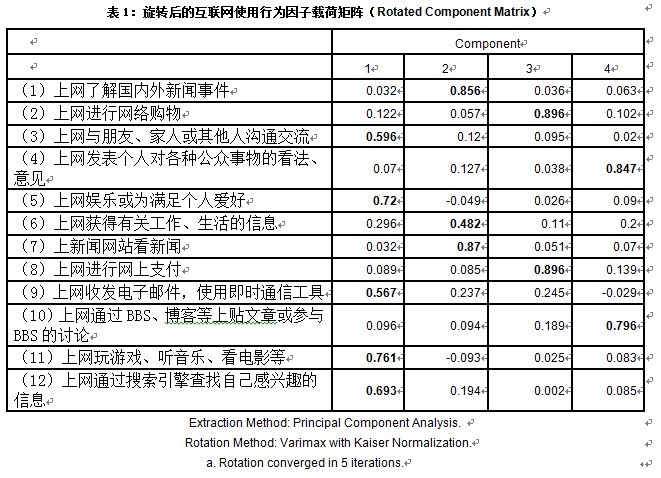

为了减少12项目维度,本研究对其进行因子分析,统计结果显示,因子分析检验统计值KMO高达0.702,Bartlettps球状检验卡方值为2836,自由度为66, 在0. 000 ( Sig = 0. 000 ) 水平上统计检验显著,这些指标说明此次因子分析效度很高。该次因子分析采用主成份分析法, 以特征值大于1作为选择因子的标准, 因子旋转采用正交旋转法中的最大方差旋转法。通过因子分析, 从12项手机使用行为抽取了4个因子, 4个因子的方差贡献率分别为26.81%,13.86 %,12.09%,9.23%,累积方差贡献率为61.99%,基本达到了因子分析的要求。

经过因子旋转,得出各个陈述在不同因子上的负荷,见下表:

在因子1上负荷较高的基础变量有: (3)上网与朋友、家人或其他人沟通交流;(5)上网娱乐或为满足个人爱好,(9)上网收发电子邮件,使用即时通信工具,(11)上网玩游戏、听音乐、看电影等;上网通过搜索引擎查找自己感兴趣的信息。这些变量与沟通、娱乐相关,因此将此因子命名为沟通—娱乐因子。

在因子2上负荷较高的基础变量有: (1)上网了解国内外新闻事件;(6)上网获得有关工作、生活的信息,(7)上新闻网站看新闻,这些变量与获取新闻信息相关,因此将此因子命名为获取新闻因子。

在因子3上负荷较高的基础变量有: (2)上网进行网络购物;(8)上网进行网上支付,这些变量与购物支付相关,因此将此因子命名为购物支付因子。

在因子4上负荷较高的基础变量有: (4)上网发表个人对各种公众事物的看法、意见;(10)上网通过BBS、博客等上贴文章或参与BBS的讨论,这些变量与意见交流相关,因此将此因子命名为意见表达因子。

4.2.3、互联网传播能力

本研究的互联网传播能力的操作化研究借助于传播能力的操作化概念, Wiemann (1977)利用57个里克特量表发现并测量传播能力的5个因子(互动管理、情感、支持、可变行为、社会娱乐),并指出其中互动管理在传播能力中起着重要作用。后来,Spitzberg (2006)提出了一个计算机中介传播能力的模型并进行了测量, 该模型构建了动机(MOTIVATION)、知识(KNOWLEDGE)、效率(EFFICACY)、协调(COORDINATION)、关注(ATTENTIVENESS)、可表达性(EXPRESSIVENESS)、镇静(COMPOSURE)、选择性(SELECTIVITY)、适当(APPROPRIATENESS)、有效性(EFFECTIVENESS)、清晰度(CLARITY)、满意度(SATISFACTION)、吸引性(ATTRACTIVENESS)、具有生产力(EFFICIENCY/PRODUCTIVITY)、总体/体验(GENERAL USAGE/EXPERIENCE)共15个变量,并用77个问题来测量,但是如此多的变量和问题显得太复杂,在实际的测量中难以确保其效度和信度。而且其中有相当一些变量有着较高的相关性,如效率、有效性、具有生产力等变量之间的关系,因而导致模型不够简洁及难以应用。Emil Bakke(2010)在Spitzberg的计算机中介传播能力模型基础上对手机传播能力进行测量并建构了一个理论模型,该模型构建了动机因素的手机技术适应能力(comfort with mobile technology)、手机偏好(Mobile preference)、异步传播能力(asynchronous communication)、应用因素的恰当性(Appropriate)、效率性(Efficacy)、情感性(Affect)共六个变量,采用24个问题对其进行测量,并利用数据进行实证分析。借鉴Emil Bakke的模型,本文也提出以下六个测量计算机互联网传播能力的量表,其中包括“我会根据信息的特点,选择不同的互联网工具(如电子邮件,QQ或其他即时通信工具等)来交流”,“在日常生活里,我过于依赖互联网,几乎离不开它”,“我在上网与别人交流的过程中,会感到心情很舒畅”,“我上网交流中,在内容表达上是很有条理的”,“我非常熟悉网络使用中所需硬件、软件的各种功能”和“一直以来,我利用网络来帮助处理工作、生活的事务都是很有效率的”。其答案选项为5级量表(1=一点也不对,5=非常对),这6个项目的Cronbach’salpha 信度系数0.683。

统计结果显示,这6个项目的因子分析检验统计值KMO高达0.749,Bartlettps球状检验卡方值为860,自由度为15, 在0. 000 ( Sig = 0. 000 ) 水平上统计检验显著,这些指标说明此次因子分析效度很高。该次因子分析采用主成份分析法, 以特征值大于1作为选择因子的标准, 因子旋转采用正交旋转法中的最大方差旋转法。通过因子分析, 从6项互联网传播能力项目抽取了1个因子, 1个因子的方差贡献率分别为39.45%,累积方差贡献率为39.45%,基本达到了因子分析的要求,并通过因子得分生成一个互联网传播能力的因子。

4.2.4、传播变量

Norris (1996)发现电视新闻和公共事务节目有利于民主社会的健康发展,她的分析表明观看新闻节目与大量的政治参与行为正面相关。相似的是,McLeod et al. (1996, 1999)的研究显示个人通过阅读报纸和观看当地新闻这些途径去反映和反思有关问题,从而与当地事务的政治参与相关。相比教育来说,这些大众媒介的使用为政治讨论提供基础,从而导致社会参与。

在看报纸新闻方面,用一个五级量表调查被访者的每天看报纸新闻的频率,从极少看(赋值1)到经常看(赋值5),其每天看报纸新闻的频率的变量值为(M=2.21,SD=1.11);在看电视新闻方面,用一个五级量表调查被访者的每天看电视新闻的频率,从极少看(赋值1)到经常看(赋值5),其每天看电视新闻频率的变量值为(M=2.19,SD=1.08);在看手机新闻方面,用一个五级量表调查被访者的每天看手机新闻的频率,从极少看(赋值1)到经常看(赋值5),其每天看手机新闻的频率的变量值为(M=2.81,SD=1.20);

4.2.5、控制变量

本研究将性别、出生地、教育、年龄、每天的互联网使用时间、网龄、这些被发现对因变量有影响的变量作为控制变量(Jeffres, Atkin, & Neuendorf, 2002; Shah et al., 2001, 2005)。有研究还显示性格、孤独感也能影响人们的社会交往。(李晓静,2008)为此,本文采用了两个判断的5级量表来进行测量,“我是一个非常内向的人”(5=完全不符合,1=完全符合),我经常感到孤独(5=完全不符合,1=完全符合)来测量,结合上面所探讨的控制变量,控制变量的分布为性别(男为48.5%,女48.3%),出生地(城市为48.3%,一般城镇及乡村为51.7%),年龄平均值为21.4(标准差2.0),每天的互联网使用时间平均值4.65小时(标准差2.6),网龄平均值为7.06年(标准差2.90),性格平均值3.56(标准差为0.91),孤独感平均值3.61(标准差0.94)

4.2.6,交互项

本研究在互联网使用方式与互联网传播能力之间创造了一个交互项,为了减少交互项与其组成变量之间的多重共线性,相关研究显示在生成交互项之前就先对组成变量进行标准化,再将其标准化相乘得出交互项(Jaccard, Turrisi,&Wan, 1990),不过由于本研究的互联网使用方式与互联网传播能力都进行了因子分析,并提出了因子得分,因子得分本来就是标准化数据,因此不需要再对其进行标准化。分别将互联网使用方式的沟通娱乐因子、获取新闻因子、购物支付因子、意见表达因子与互联网传播能力因子相乘,产生“沟通娱乐×互联网传播能力”、“获取新闻×互联网传播能力”、“购物支付×互联网传播能力”、“意见表达×互联网传播能力”四个交互项。

5、研究发现

在本研究中,由于因变量是连续变量,自变量和控制变量为类别变量(哑变量)或连续变量,同时为了考察多层自变量和控制变量对因变量的影响,因此可使用分层多元回归分析法。首先探索当社会资本的三个变量——人际交往变量,信任情况变量,参与社团变量的因变量,自变量为互联网使用方式,控制变量为传播变量及控制变量组的情况。经过回归分析,得出以下表2:

正如表2所示,网络使用时间(b=0.099,p<0.01)、性格(b=0.208 p < 0.001)、内心不孤独感(b=0.081 p<0.05)对人际交往有显著的正面影响,也就是说,使用网络越长,性格越外向,内心越不感到孤独的大学生比其他群体的人际交往要更高,而年龄(b=-0.107,p<0.01)对人际交往有显著的负面影响,即越年轻的大学生越易于人际交往。性格(b=0.08,p < 0.05)、内心不孤独感(b=0.16 p < 0.001)对信任程度有显著的正面影响,也就是性格越外向,内心越不感到孤独的大学生对人与人之间的信任度更高。性别(b=0.113, p < 0.001)、性格(b=0.153, p < 0.001)、内心不孤独感(b=0.128 p < 0.001)对大学生参与团体有显著的正面影响,也就是说,男性、性格越外向,内心越不感到孤独的大学生就越易参与各种团体,而年龄(b=-0.095, p < 0.05)对大学生参与团体有显著的负面影响则表示,越年轻的大学生越易于参与各种团体。控制变量模块对对人际交往因变量解释了9.5%的变差。对信任情况变量解释了4.6%的变差,对参与团体变量解释了7.5%的变差。

在控制变量进入回归分析后,在传播变量组中,各变量对对信任情况变量均无显著影响。而看报纸新闻频率(b=0.097 p < 0.01),看电视新闻频率(b=0.1 p < 0.01),看手机新闻频率(b=0.116, p < 0.001)则均对对人际交往有显著的正面影响,也就是说,看报纸新闻、电视新闻、手机新闻越频繁的人,越易于参与人际交往。看手机新闻频率(b=0.179, p < 0.001)则对参与团体的变量是有显著的正面影响,即看手机新闻越频繁的人,越易参与团体。传播变量组对社会资本的各因变量的影响是不一,对人际交往影响最大,其次是参与团体,而对信任情况则几乎无影响。传播变量组模块对对人际交往因变量解释增加了4.8%的变差。对信任情况变量解释了0.9%的变差,对参与团体变量解释了4.1%的变差。

在控制了其他变量之后,互联网使用方式变量组中沟通娱乐(b=0.258, p < 0.001),浏览新闻(b=0.161, p < 0.001),购物支付(b=0.071, p < 0.05),意见表达(b=0.063, p < 0.05)对人际交往均有显著的正面影响,当然,从b系数与显著值来说,沟通娱乐和浏览新闻更显著,也就是说,人们越使用网络来沟通娱乐和浏览新闻,其人际交往就越高,而购物支付,意见表达越多,其人际交往也高,只不过比上面两使用变量来说,较为弱一点。沟通娱乐变量对(b=0.201、p < 0.001)信任情况有显著正面影响,使用网络沟通娱乐越多,其信任情况越高。而沟通娱乐(b=0.079,p < 0.05,购物支付(b=0.116, , p < 0.001)意见表达(b=0.11, p < 0.001)对参与团体的变量是有显著的正面影响。互联网使用方式变量组对人际交往因变量解释增加了9.3%的变差。对信任情况变量解释了4.0%的变差,对参与团体变量解释了3.2%的变差

上面分析显示,互联网使用方式变量组的不同变量对社会资本的不同因变量的影响是不同的,不过,沟通娱乐变量则对社会资本的三个因变量均有影响,而人际交往受互联网使用方式变量组影响最大,不仅与沟通娱乐,浏览新闻,购物支付,意见表达都相关,而且其解释的变差也最大。

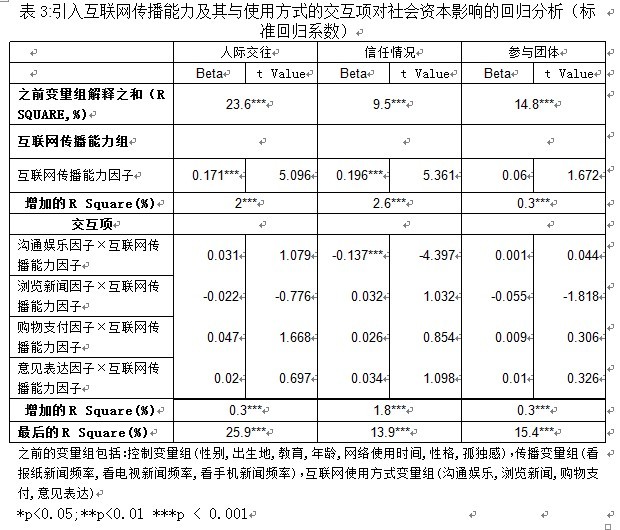

不过,尽管上面从表7所分析的互联网使用方式对社会资本有直接影响,下面的表进一步探讨当引入互联网传播能力因子及其与使用方式的交互项对社会资本影响的回归分析,得出下表3:

该表显示,当互联网传播能力因子引入时,其对人际交往因子解释增加了2%的变差。信任情况因子解释了2.6%的变差,对参与团体因子解释了0.3%的变差,而且其人际交往因子、信任情况因子都有显著的正面影响。也就是说,在控制了其他变量之后,互联网传播能力作为独立变量对因变量产生积极的重要影响。

而在四个交互项中,仅有沟通娱乐因子×互联网传播能力因子交互项呈现显著的负面影响,也就是说,对于不同的互联网传播能力因子水平,越高的互联网传播能力,其沟通娱乐因子影响信任程度就越低,也就是说,虽然互联网传播能力因子作为主效应对社会资本的大部分变量产生显著的正面影响,但是其交互效应对显现不足,甚至有的还会削弱对一变量的影响,即交互项并没有在互联网使用方式和社会资本变量中产生调节作用。

6、结果与讨论

本研究探索了互联网使用方式与社会资本之间的关系,并对互联网传播能力在其间作用进行分析。本研究发现互联网使用方式中的沟通娱乐因子对社会资本的所有变量均有显著正面影响,本研究的沟通娱乐因子包括互联网的以下具体使用方式:“(3)上网与朋友、家人或其他人沟通交流”;“(5)上网娱乐或为满足个人爱好”,“(9)上网收发电子邮件,使用即时通信工具”,“(11)上网玩游戏、听音乐、看电影等”;上网通过搜索引擎查找自己感兴趣的信息,而且沟通娱乐因子解释了互联网使用方式中的26.81%,是所有其他因子中排行第一。这与以往的研究关于分析互联网的沟通功能是一致的,在以往的相关研究中,Coleman (1990)指出,社会和政治参与很可能是与朋友和家庭成员进行网络沟通交流的副产品。其中的理由是网络的非正式的社会联系会促使人与人之间的信任和政治讨论环境的形成(Putnam, 1995a, 1995b)。正如Kwak, Shah, andHolbert (2004) 指出熟悉和平等的非正式交往有利于更开城布公的交流。于是导致个人由于这样的交流而乐于接受各种信息和机会。不过,其与关于分析互联网的娱乐功能是不尽相同的,例如,有研究者指出,互联网的使用有负面的社会后果(Cho, Rojas, & Shah, 2003),不过相关研究却没有很强有力的实证证据,尽管Shah et al. (2001) 发现互联网的娱乐使用与社会资本变量呈负面相关,虽然其结果是显著的,但却仅在同代分析中呈现出来。同时,Campbell和Kwak(2010)发现在手机使用中娱乐应用与政治参与正面相关,考虑到近几年中国互联网娱乐应用的高度发展,尤其是上网玩游戏、听音乐、看电影不再仅能消耗大学生的时间,其实际也能为其提供更多信息和生活认知感,因此,本研究得出的沟通娱乐因子对社会资本呈显著正面影响是合理的。

本研究还发现,在社会资本的三个变量中,受互联网应用影响最多的是社会交往。而社会交往变量是社会资本中最为重要的变量,互联网使用的不同方式对社会交往有影响,这表明,互联网使用越多的人,其人与人之间的传播,沟通与交流就越多,最终带来了社会交往这一主要社会资本的增加。

本研究发现,互联网传播能力对社会资本的三个变量产生显著的正面影响,这表示,在其他情况相同之下,互联网传播能力越高,社会资本能力就越高。而当对互联网传播能力与互联网使用方式进行交互分析的时候,发现其交互效果不能对社会资本产生正面影响,也就是说,互联网传播能力不在互联网使用方式和社会资本中担任调节作用,而只能作为独立变量对社会资本产生主效应作用,即直接影响,而不是间接影响。

本研究对互联网的使用对社会资本的影响分析有着重要的理论与现实意义,首先,从实证上证明互联网使用方式对社会资本有影响,虽然其总体解释的变差并不大。其次,引入互联网传播能力,进一步探索对社会资本可能产生影响的还有那些跟互联网使用相关的变量。最后,如果我们要促进社会资本,不仅要培养互联网的使用方式,并且尤其需要培养互联网传播能力。

当然,本研究仍存在一定的局限,由于资金和管理的问题,本研究样本未能完全贯彻随机抽样的原则,配额抽样虽然也能获得与总体的特征相对应的一定样本,但是只有更严格的随机抽样才能保证每一个体被抽中的机会相等。另外学生样本虽然有代表性,但是还是难以直接推断到全体人口中。未来的研究可以在此基础上采取更严格的随机抽样原则,将调查总体扩展到全体人口中。

参考文献:

郭庆光(1999),《传播学教程》中国人民大学出版社,1999年,180页

胡荣、李静雅(2006),《城市居民的信任构成及影响因素》,《社会》2006年第6 期

何国平(2009),《当前大学生互联网使用与满足的新动向——基于广州大学城的问卷调查》,《现代传播:中国传媒大学学报》,2009年第5期 117-120页

刘静、杨伯溆(2010),《校内网使用与大学生的互联网社会资本——以北京大学在校生的抽样调查为例》,《青年研究》 2010年04期,Retrieved from http://www.sociology.cass.cn/shxw/zxwz/P020101020636769378877.pdf

李晓静(2008),《网络聊天对大学生社会交往的影响》,《新闻与传播研究》, 2008,(2)

李惠滨,杨雪冬(2000). 社会资本与社会发展[M ]. 北京:社会科学文献出版社, 2000, P122

林南(2005):《社会资本》,第18页,上海人民出版社,2005年版

刘海龙(2008),《大众传播理论:范式与流派》中国人民大学出版社,2008年,272页

罗伯特·帕特南(2001). 使民主运转起来[M ]. 王列,赖海荣,译. 南昌:江西人民出版社, 2001,P354

燕道成(2009),《精神麻醉:网络暴力游戏对青少年的负面影响》,《新闻与传播研究》 2009年02期

詹姆斯·科尔曼(1999). 社会理论的基础[M ]. 邓方,译. 北京:社会科学文献出版社, 1999.

张卿卿(2005),《网络的功与过:网络使用与政治参与及社会资产关系的探讨》,台湾《新闻学研究》第1期。Retrieved from http://mcr.nccu.edu.tw/0086_pdf/86_02.pdf

张志安(2010),《上海市民使用网络媒体的特征、动机及评价》,新闻大学,2010年第2期 总第104期,第23-28页,122页

中国互联网络发展状况统计报告,(2012年7月)Retrieved from http://www.cnnic.net.cn/dtygg/dtgg/201207/W020120719405405832029.pdf

Althaus, S. L., & Tewksbury, D. (2000). Patterns of Internet and traditional news media use in a networked community. Political Communication, 17, 21–45. DOI:10.1080/105846000198495

Barlow, J. P., Birkets, S., Kelly, K., & Slouka, M. (1995, August). What are we doing on-line? Harper's,291, 35-46.

Brehm, J., & Rahn, W. (1997). Individual-level evidence for the causes and consequences of social capital. American Journal of Political Science, 41, 999–1023.

Burt, Ronald Structural(2001) Holes Versus Network Closure as Social Cap ital, in Nan Lin, Karen Cook, and Ronald Burt Eds. Social Capital: Theory and Research, Aldine De Gruyter, 2001, pp. 31~56.

Campbell,S,W & Kwak,N(2010),Mobile Communication and Civic Life: Linking Patterns of Use to Civic and Political Engagement,Journal of Communication,Volume 60, Issue 3, pages 536–555, September 2010,DOI: 10.1111/j.1460-2466.2010.01496.x

Charney, T., & Greenberg, B. 2001. ‘Uses and gratifications of the Internet’, In Lin, C. & Atkin, D. (eds), Communication, Technology and Society: New Media Adoption and Uses.Cresskill, NJ: Hampton Press.

Cho, J., Rojas, H., & Shah, D. V. (2003). Social capital and media. In K. Christensen & D. Levinson (Eds.), Encyclopedia of community: From the village to the virtual world (pp. 1291–1295). Thousand Oaks, CA: Sage.

Coleman, James(1988), Social Capital in the Creation of Human Capital, Am erican Journal of Sociology, Vol. 94 ( 1988) , p. 98.

Coleman, J. S. (1990). Foundations of social theory. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Cooley, R. E. & Roach, D. A. (1984). A conceptual framework. In R. N. Bostrom (Ed.), Competence in communication: A multidisciplinary approach (pp. 11-32). Beverly Hills, CA: Sage.

Dekker, P., & Uslaner, E. M. (Eds.). (2001). Social capital and participation in everyday life. London: Routledge.

Emil Bakke(2010),A Model and Measure of Mobile Communication Competence, Human Communication Research 36 (2010) 348 – 371,2010

Hean, S., Cowley, S., Forbes, A., Griffiths, P., & Maben, J. (2003). The M-C-M‘ cycle and social capital. Social Science and Medicine, 56, 1061–1072.

Hill, K. A., & Hughes, J. E. (1997). Computer-mediated political communication: The Usenet and political communities. Political Communication, 14, 3–27.

Jaccard, J., Turrisi, R., &Wan, C. K. (1990). Interaction effects in multiple regression. Newbury Park, CA: Sage.

Jeffres, L. W., Atkin, D., & Neuendorf, K. A. (2002). A model linking community activity and communication with political attitudes and involvement in neighborhoods. Political Communication, 19, 387–421.

Johnson, T.J. and Kaye, B.K. (2002) Webelievability: A Path Model Examining how Convenience and Reliance Predict Online Credibility, Journalism & Mass Communications Quarterly, 79, 3, 619-642.

Katz, E., Blumler, J. G., & Gurevitch, M. (1974). Utilization of mass communication by the individual. In J.G. Blumler & E. Katz (Eds.). The Uses of Mass Communication (pp. 19-34). Beverly Hills: Sage.

Katz, J. E., & Aspden, P. (1997). A nation of strangers? Communications of the ACM, 40(12), 81-86.

Kraut, R., Patterson, M., Lundmark, V., Kiesler, S., Mukopadhyay, T., & Scherlis, W. (1998).Internet paradox: A social technology that reduces social involvement and psychological wellbeing?American Psychologist, 53, 1017–1031.

Krishna, A. and N. Uphoff (1999) Mapping and Measuring Social Capital: A Conceptual and Empirical Study of Collective Action for Conserving and Developing Watersheds in Rajasthan, India. Social Capital Initiative Working Paper no. 13, Washington DC: the World Bank.

Kwak, N., Shah D. V., Holbert, R. L. (2004). Connecting, trusting, and participating: The direct and interactive effect of social associations. Political Research Quarterly, 57(4), 643–652.

Lin, N. (2001). Social capital: A theory of social structure and action. New York: Cambridge University Press.

Loury, Glenn C. 1977. “A Dynamic Theory of Racial Income Differences.” In Phyllis A.Wallace and Annette M. LaMond, Eds., Women, Minorities, and Employment Discrimination. Lexington, MA and Toronto: Lexington Books.

McLeod, J. M., Daily, K., Guo, Z., Eveland,W. P., Jr., Bayer, J., Yang, S., et al. (1996).Community integration, local media use and democratic processes. Communication Research, 23, 179-209.

McLeod, J. M., Scheufele,D. A.,&Moy,P. (1999).Community, communication, & participation: The role of mass media and interpersonal discussion in local political participation. Political Communication, 16, 315-336.

McQuail, D., Blumler, J. G., & Browmn, J. (1972). The television audience: A revised perspective. In D. McQuail (Ed.), Sociology of Mass Communication (pp. 135-165). Middlesex, England: Penguin.

McQuaila,D.(1984), Critical Studies in Mass Communication, Critical Studies in Mass Communication, Volume 1, Issue 2, 1984, pp177-193 DOI:10.1080/15295038409360028

Narayan, D. and L. Pritchett (1999) Cents and Sociability: Household Income and Social Capital in Rural Tanzania, Economic Development and Cultural Change, 47, 871-897.

Newton, K. (2006). Political support: Social capital, civil society and political and economic performance. Political Studies, 54, 846–864.

Nie, N. H. (2001). Sociability, interpersonal relations, and the Internet: Reconciling conflicting findings.American Behavioral Scientist, 45(3), 426-437.

Nie, N. H., Hillygus, D. S., & Erbring, L. (2002). Internet use, interpersonal relations and sociability: A time diary study. In B. Wellman & C. Haythornthwaite (Eds.), Internet and everyday life (pp. 215-243). Oxford: Blackwell.

Norris, P.,(1996).Does television erode social capital? A reply to Putnam,PS: Political Science and Politics,29(3)474-480

Putnam, R. D. (1993). Making democracy work: Civic traditions in modern Italy. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Putnam, R. D. (1995a). Bowling alone: America’s declining social capital. Journal of Democracy, 6(1), 65–78.

Putnam, R. D. (1995b). Tuning in, tuning out: The strange disappearance of social capital in America. PS: Political Science and Politics, 28, 664–683.

Putnam, R. D. (1996). The strange disappearance of civic America. The American Prospect, 24, 34-48.

Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. NY: Simon &Schuster.

Quan-Haase,A,,Wellman,B,,Witte,J.C., & Hampton, K.N.(2002),Capitalizing on the Internet Social Contact, Civic Engagement, and Sense of Community,In Barry Wellman and Caroline Haythornthwaite (Eds.) (2002). The Internet and Everyday Life. Oxford, UK: Blackwell.

Rafaeli, S.(1986). ‘The electronic bulletin board: A computer-driven mass medium’, Computers and the Social Sciences, 2(2): 123–136.

Roy, S. 2009. ‘Internet uses and gratifications: A survey in the Indian context’, Computers in Human Behavior, 29: 878–886.

Rubin,A.M.(1981).An Exmaination of Television Viewing Motivation,Communication Research,8:141-167

Spitzberg, B. H., & Cupach, W. R. (1984). Interpersonal communication competence. Beverly Hills, CA: Sage.

Spitzberg, B. H(2006). Preliminary Development of a Model and Measure of Computer-Mediated Communication (CMC) Competence,Journal of Computer-Mediated Communication Volume 11, Issue 2, pages 629–666, January 2006,DOI: 10.1111/j.1083-6101.2006.00030.x

Shah,D.V.,Kwak,N., & Holbert,R.L(2001).”Connecting” and “disconnecting” with civic life: Patterns of Internet use and the production of social capital. Political Communication. 18, 141–162.

Shah,D.V., Kwak.N.,Jr.,& Kwak,N(2005). Information and expression in a digital age: Modeling internet effect on civic participation. Communication Research, 32,531-565

Stafford, T.F., Stafford, M.R. and Schkade, L.L. (2004) Determining Uses and Gratifications for the Internet, Decision Sciences, 35, 2, 259-285.

Turkle, S. (1996, Winter). Virtuality and its discontents: Searching for community in cyberspace. The American Prospect, 24, 50–57.

Valenzuela.S, Park.N, Kee.K.F(2009),Is There Social Capital in a Social Network Site?: Facebook Use and College Students' Life Satisfaction, Trust, and Participation,Journal of Computer-Mediated Communication,Volume 14, Issue 4, pages 875–901, July 2009 DOI: 10.1111/j.1083-6101.2009.01474.x

Wellman, B. (2001). Physical place and cyberspace: The rise of personalized networks. International Urban and Regional Research, 25(2), 227-252.

White, C. S. (1997). Citizen participation and the Internet: Prospects for civic deliberation in the information age. Social Studies, 88(1), 23–28.

Wiemann; J. M. (1977). Explication and test of a model of communicative competence. Human Communication Research, 3, 195-213.

Wiemann, J. M., & Backlund, P. (1980). Current theory and research in communicative competence. Review of Educational Research, 50(1), 185 – 199.

Wiseman, R. L. (2002). Intercultural communication competence. In W. B. Gudykunst & B. Mody (Eds.), Handbook of international and intercultural communication (2nd ed., pp. 207-224). Thousand Oaks, CA: Sage.

Zhu J. H.& He Z(2002).Perceived Characteristics, Perceived Needs, and Perceived Popularity Adoption and Use of the Internet in China, Communication Research August 2002 vol. 29 no. 4 466-495,doi: 10.1177/0093650202029004005

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间